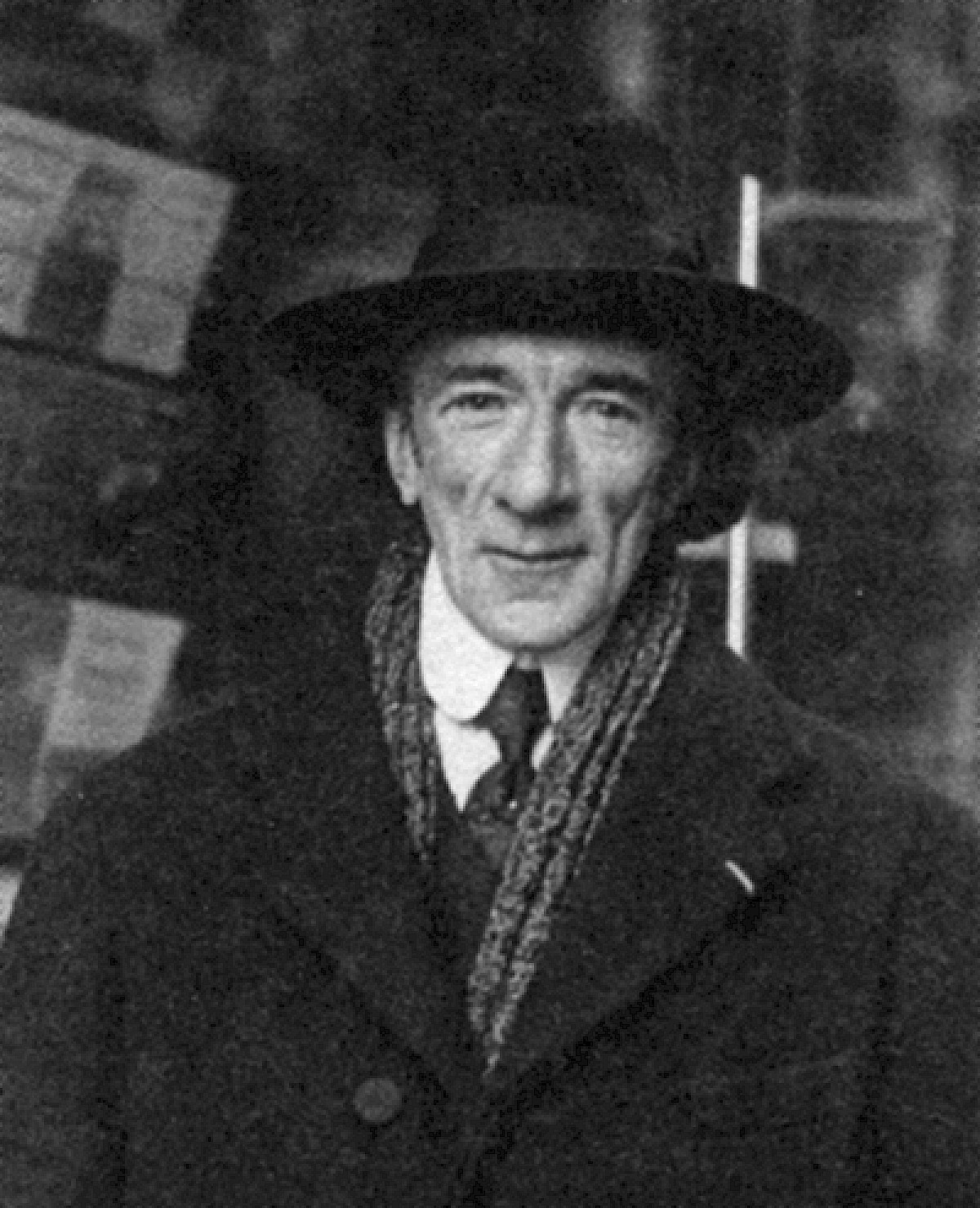

Publié un an après la mort d’André Baillon, en 1933, Pommes de pin est aujourd’hui réédité en format numérique. Presque oublié pendant plusieurs décennies, ce texte court propose une série de tableaux du quotidien de l’écrivain. Une petite pépite d’archéologie littéraire.

Sorte de journal ou de carnet d’écrivain, Pommes de pin décrit la dernière période de la vie d’André Baillon, lorsque celui-ci occupe le no 10 de la rue de l’Église à Marly-le-Roy, dans la région de l’Île-de-France, une maison qui aurait dû compter cinq étages mais dont la construction s’est arrêtée au rez-de-chaussée à cause de la guerre. L’aspect est sympathique , écrit-il, jolies briques jaunes avec des lignes blanches où est la chaux. Tout en longueur sous son toit de zinc, elle rappelle certains pavillons dans le quartier de la chirurgie à la Salpêtrière. Moi qui ai passé quelques mois dans un quartier voisin, cette ressemblance n’est pas pour me déplaire . Après plusieurs tentatives de suicide et un internement psychiatrique, l’auteur du Perce-oreille du Luxembourg et d’ Histoire d’une Marie décide de s’installer dans cette petite commune pour y trouver le calme et la sérénité. Pendant plusieurs années, c’est là qu’il vit et qu’il écrit, loin de l’agitation et des bruits de la ville, tandis que sa compagne, Germaine Lievens, pianiste brillante qu’il surnomme « Nounouche », passe la moitié de la semaine à Paris pour donner des leçons.

Pommes de pin , que Baillon aurait un moment envisagé de détruire, n’est sans doute pas son meilleur livre ni le plus complexe, mais il fournit un témoignage très intéressant sur la vie de l’un des auteurs les plus prisés des lettres belges en même temps qu’une excellente occasion de se replonger dans son univers singulier. Dans un style nerveux, saccadé, comme constitué de bribes fulgurantes, Baillon propose une succession d’anecdotes, de saynètes souvent drôles et farfelues en rapport avec son quotidien. Il décrit ses excursions en forêt et ses balades en ville, présente les objets qui l’entourent, revient sur quelques souvenirs littéraires (ses rencontres avec Paul Léautaud et Jean Paulhan, son amitié pour Jean-Richard Bloch et Han Ryner), évoque des faits prosaïques comme la cuisson d’un bifteck ou l’intervention d’un ouvrier pour réparer la gouttière, avec toujours une complicité ironique, une espèce de naïveté feinte. Rien n’est vraiment sérieux, rien n’est vraiment prévisible ni conforme à un quelconque horizon d’attente. Les dialogues vont vite, impriment au texte un effet de rapidité. Ça file, ça rebondit, ça passe parfois du coq à l’âne et inversement, à la manière de cet extrait où l’auteur tente d’apprendre à lire l’heure à un groupe d’enfants.

— Mes petits, vous voyez le cadran ?

— Oui.

— Oui.

— Oui.

Sur trois tons différents, ils ont vu le cadran.

— Bon ! Sur le cadran, qu’y a-t-il ?

— Un moineau, Monsieur.

— Le moineau ne compte pas. Sur le cadran, il y a deux aiguilles : une grande, une pet…

— Qu’est-ce qu’il fait là, Monsieur ?

— Qui ça, Robert ?

— Le moineau.

— Laisse le moineau en paix. Je parle des aiguilles : la grande, la petite.

— Ah ! Voilà qu’il s’envole.

— Tant mieux ! Il ne distraira plus. Je disais donc… euh ! Je disais que la grande aiguille fait le tour du cadran en une…

— Voilà le coq qui tourne.

— C’est le vent, Marius. Mais tu regardes trop haut. Remarque bien la grande aiguille. Elle bouge.

— Pourquoi qu’elle bouge ?

— Ça, mon petit, c’est de l’horlogerie. En une heure, elle fait… Qu’est-ce que c’est ?

Entre deux doigts, j’attrape quelque chose qui me chatouille dans le cou.

— Gaston ! Tu n’es pas sérieux. On ne promène pas une paille sur le cou de quelqu’un qui se donne la peine de vous apprendre à lire l’heure.

— Ce n’est pas moi, Monsieur.

— Ni moi.

— Ni moi.

Parmi la quarantaine de pages que compte Pommes de pin , il y a de temps en temps, bien sûr, l’évocation de son travail d’auteur, surtout visible à travers les signes tangibles de l’écriture : l’encrier, le papier, la table de travail. Il est amusant de remarquer que Baillon écrit depuis son lit, et que, pour se rendre la tâche plus facile, il possède une petite table spécialement conçue par un menuisier, semblable à celles dont disposent les malades à l’hôpital, et un encrier choisi pour résister aux cahots, avec une base élargie et un système de goulot qui retient l’encre. Mais là où Baillon est le plus touchant, c’est lorsqu’il aborde la question de l’inspiration, qui rejoint l’expression d’une souffrance, d’un mal-être qui l’enveloppe et à propos duquel il semble résigné.

Je suis arrivé à cet âge où l’on souffre encore, mais ne s’étonne plus de souffrir. Les derniers sursauts avant la grande sérénité ?

Je dis cela. Est-il sûr que je ne m’étonne plus de souffrir ?

Il y a des jours : ce que l’on voit, ce que l’on entend, ce que l’on pense, tourne en phrases, en phrases, en phrases. Puis des jours secs : rien, rien, rien. Avec de la volonté, les jours où l’on travaille le mieux.

Au-delà de l’expérience de la littérature, une bonne partie du quotidien de Baillon est consacrée à ce qui apparaît comme l’une de ses passions les plus grandes : les chats. Si l’auteur accorde un chapitre entier à sa chienne Kyra, il parle constamment de ses innombrables chats qu’il affectionne plus que tout et qui occupent le moindre recoin du logement qu’il habite, s’immisçant jusque dans son lit, jusque dans la bibliothèque où ils profitent d’une vitre brisée pour s’aiguiser les griffes sur des livres. C’est une vie largement tournée vers les chats que l’on découvre, car pour lui, écrit-il, des chats c’est encore mieux que des personnes . Et lorsque sa compagne, excédée par la présence des animaux domestiques dans le lit conjugal, lui reproche de les aimer davantage que les hommes, voici ce que répond Baillon : Je t’assure, Ma Nounouche, j’ai commencé par les hommes.

C’est d’ailleurs sur une histoire de chat que Pommes de pin s’achève. Après la mort de chacun de ses chats, l’enterrement a généralement lieu au même endroit, dans les bois. Baillon confie se rendre sur leurs tombes tous les jours. Parfois même, il ne peut s’empêcher de creuser la terre et de contempler, en dessous, les petits corps en décomposition.

Quelquefois, une envie me prend. Je ne sais si je saurais résister, si je ferais mieux de résister : je ne résiste pas. Je gratte la terre, je découvre… je vois un coin du corps ou des os, quelquefois (à votre point de vue) pire. Sans le moindre dégoût, c’est encore mon chat. Et tout à la fin, cette petite touffe de poils collés avec deux ou trois ronds de moisissure ce n’est pas ce qui reste de mon chat : c’est mon chat.

Cette manière un peu morbide de se confronter avec la mort, d’y laisser traîner le regard, sans répulsion, sans dégoût, peut nous renvoyer à la fin tragique de l’écrivain peu de temps après. Suite à une relation tumultueuse entamée avec Marie de Vivier, une jeune auteure bruxelloise, Baillon met fin à ses jours en avalant une importante quantité de somnifères. Il mourra le 10 avril 1932 à l’hôpital de Saint-Germain-en-Laye, où l’a fait transporter Germaine Lievens, à laquelle il a dédié ses Pommes de pin.

Cet article est précédemment paru dans la revue Indications n o 399.