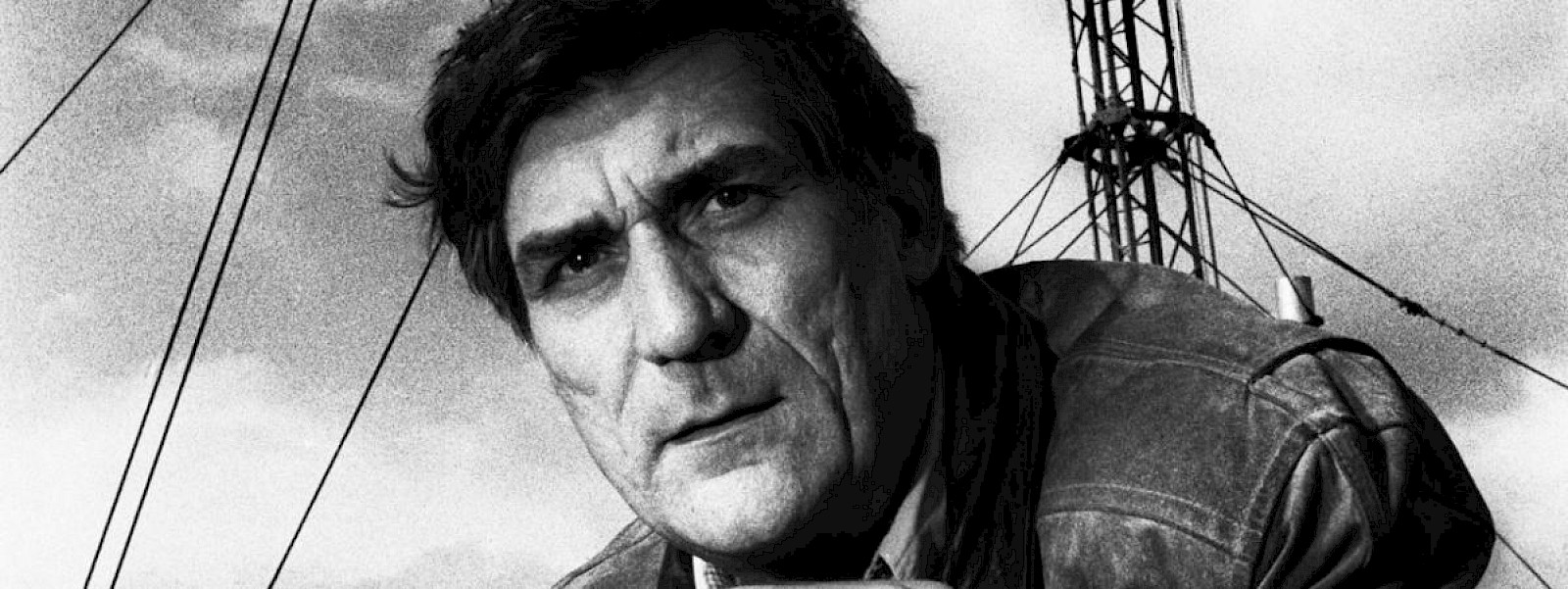

Jean-Claude Brisseau

Retour sur la filmographie du cinéaste Jean-Claude Brisseau, disparu en mai dernier. Appel du sacré, appel du charnel. Là-haut et ici bas. Et au milieu l’envie métaphysique, le peintre réaliste. Brisseau faisait partie d’une lignée en voie d’extinction : celle des cinéastes cinéphiles.

Le cinéaste Jean-Claude Brisseau est mort à Paris ce 11 mai 2019. Il y était né le 19 juillet 1944, dans un milieu très modeste (une mère femme de ménage, comme il aimait à le rappeler). Premier camouflet de la société, premier rebond du petit Jean-Claude : s’il n’a pas de quoi fréquenter les écoles de cinéma, qu’à cela ne tienne, celui qui rêve à l’école du film qu’il a vu la veille vivra en enfant perdu ses aventures incomplètes. Le cinéma sera pour lui boussole, compas, carte du Tendre. Sa vie sera guidée par sa cinéphilie. C’est d’elle, à la manière des cinéastes de la Nouvelle Vague de la génération qui précède, qu’il tirera son savoir-faire et son éthique. En France, pas un metteur en scène n’égalait sa précision dans le découpage, sa mainmise sur tous les paramètres de la mise en scène (il travaillait souvent sans assistant, créait lui-même le plan de travail de ses tournages, cumulait les postes, s’auto-produisait quand on ne voulait pas de ses projets). Revoyez cette manière « à la Bresson », découpage net et tranchant, économie sonore comme support de la terreur, qu’il a de filmer les meurtres dans Un jeu brutal (1983) comme d’asphyxiantes parenthèses de silence dans la fiction, ou à l’opposé la fluidité du montage dans le braquage de banque et la fuite des Savates du bon Dieu (2000) . Dans le cinéma français, il était incomparable, et on se gardait bien de le comparer… Il tenait plus de Raoul Walsh, Fritz Lang ou John Ford que de n’importe quel autre cinéaste.

Peut-être en mémoire de ces bancs qui ont prolongé sa rêverie de spectateur, Brisseau sera instituteur, puis professeur en Seine-Saint-Denis. Il le restera durant vingt ans, bien après ses débuts de cinéaste. Une expérience du quotidien de Bagnolet qui percolera dans ses fictions. En 1973, il s’achète une caméra super-8 et tourne ses premiers films en son synchrone. La Croisée des chemins en 1976 est remarqué par Rohmer dans un festival de films amateur. Il l’encourage à poursuivre. Suivront Médiumnité et son premier chef-d’œuvre, La Vie comme ça en 1978, avec déjà Lisa Hérédia (Maria Luisa Garcia), qui restera sa compagne, sa partenaire, sa monteuse, sa décoratrice, sa costumière, sa plus fidèle collaboratrice. Hérédia est aussi l’âme et le corps parfois cruellement périphérique ( Céline dans les pages que Serge Daney lui consacre) mais toujours pivot de son œuvre. Passer à côté de son travail ou de ses apparitions dans les films 1 , serait manquer le cinéma de Brisseau dans ses fondements pulsionnels : les thèmes du rêve, de la mort, du sexe et de l’apprentissage s’y coagulent autour des rôles de madone qu’elle y interprète. Sa stature frêle et son visage rond évoquant les vierges de Titien est l’image-clef qui élucide la vocation spiritualiste de films qui ne sont jamais aussi brutaux que lorsqu’ils sont désespérés, jamais aussi naturalistes que lorsqu’ils sont lyriques. Brisseau l’ogre était un colosse, mais un colosse d’argile.

Stature et fragilité d’une œuvre.

Anatomie d’un ogre

Avec une modestie non feinte, Brisseau se qualifiait « d’amateur 3 » encore alors qu’il sortait Noce blanche , son troisième long-métrage professionnel. Il a révélé à l’écran Vanessa Paradis, castée en désespoir après deux ans de vaines recherches de la jeune étudiante qui pouvait être son personnage. Ce sera son plus beau rôle au cinéma, celui d’une élève en décrochage face à un prof de français interprété par un Bruno Cremer où le plus solide des deux n’est pas celui qu’on croit. C’est aussi le troisième de ses récits en milieu scolaire, son troisième « roman d’apprentissage » retournant le modèle flaubertien, le troisième rôle qu’il confie à Cremer, après le médecin psychopathe d’ Un jeu brutal et le père fou à lier de De bruit et de fureur. Noce blanche restera le plus grand succès public (plus d’un million huit cent mille entrées, César du meilleur espoir et Prix Romy-Schneider pour Paradis) d’un cinéaste majoritairement incompris, qui vivra difficilement la fin des années nonante et le début du XXIe siècle. On oublie cependant trop souvent que Noce blanche , derrière son souffre de façade, s’abîme jusqu’à son final d’un lyrisme bouleversant (les envolées de cordes de Jean Musy sur le couple à la campagne), façon « quitte ou double » (les cyniques peuvent en rire), dans un romantisme mortifère d’une rare puissance de feu.

Brisseau pouvait être dur envers lui-même, rarement fier, toujours orgueilleux, de cet orgueil qu’ont souvent les grands timides. «Je tourne vingt-cinq plans en huit heures, en son direct. Je n’ai pas le temps de trainer. » précisait-il sèchement en interview. Fierté de l’artisan, de son efficacité, celui qui crée mieux et plus intensément quand les contraintes sont grandes et ses moyens limités. Par un de ces détours dont les carrières sont parfois faites, Brisseau reviendra en fin de carrière à ce primitivisme technique et cette austérité de production, en tournant La Fille de nulle part (2012) dans son appartement avec une équipe minimale . Son assistante Virginie Lageay y tient le rôle principal féminin, lui joue l’homme qui recueille cette jeune femme dans son appartement. Ce film de fantômes au ton unique, qui conjugue la magie d’un Franju à un onirisme plutôt bunuelien que lynchien, lui vaudra son Léopard d’Or à Locarno des mains d’un Apichatpong Weerasethakul médusé (« Je ne savais pas que vous aviez aussi des fantômes en France ! »).

Brisseau y invente un fantastique de chambre, replié sur les intérieurs, mêle le conte de fées et le prosaïsme assourdissant des rues de Paris, dans une rudesse technique qui fait décoller les saillies oniriques. Sa figure de prédilection : dévoiler qu’au coin de chaque pièce couve un monde parallèle, un lieu de passage, de transition des esprits vers des corps nouveaux. Un couloir d’appartement débouche sur une pièce où une femme nue allongée se passe la main dans les cheveux ( Les Savates du bon Dieu ), un petit garçon vivant seul dans une cité de Bagnolet s’avance vers sa chambre : une autre femme nue y tient un aigle sur la main, l’aigle s’envole, griffe le garçon au visage ( De bruit et de fureur )… Brisseau traçait les plus beaux travellings du cinéma français car on y passait d’un monde à un autre par la plus simple des portes en bois. Qui désormais va nous prendre par la main, enfants sidérés qu’on nous raconte si bien une histoire, toujours en attente de la voix de l’ogre qui gronde ?

Croyance et prescience

Quand on le voyait apparaître à la télévision ou tardivement dans ses films (pièce d’homme recueillant un fragile oiseau blessé dans La Fille de nulle part , en écho au motif déjà obsédant de Noce blanche ), il tonnait de sa voix rude, mate, caverneuse, avec un débit certain de professeur, des phrases directes, précipitées, d’un vocabulaires très choisi. L’ogre et la petite fille, la belle et la bête : aucun autre cinéaste de sa génération n’a transposé si directement des modèles de contes dans des fictions contemporaines. Autre veine se précisant dans les œuvres de la maturité : le flou autobiographique, qui s’insinue jusqu’au malaise dans Les Anges exterminateurs (2006), film insauvable mais passionnant où Brisseau règle ses comptes avec le milieu du cinéma et signe une sorte de hara-kiri artistique troublant de jusqu’au-boutisme. C’est le point de bascule de l’œuvre tardive qui se replie alors dans des huis-clos de plus en plus mystiques ( Que le diable nous emporte sorti en 2018), jusqu’à faire douter ses spectateurs les plus convaincus ( À l’aventure en 2008, à propos duquel Joachim Lepastier s’interrogeait avec humour « s’agit-il d’un précis de sagesse érotomane ou de la meilleure résurrection du téléfilm coquin de M6, avec des coupures philo à la place des coupures pub ? 5 »). Brisseau y désinvente le Brisseau conteur autant que raconteur. Mais dire cela serait un peu vite oublier que ses scénarios, celui De bruit et de fureur exemplairement, sont des modèles de construction dramaturgique, de mise en place des personnages, où près d’une vingtaine de figures très diverses coexistent pleinement, du grand père alité au gamin des rues, se croisent et dialoguent. Brisseau projetait son expérience de vingt ans d’enseignement en Seine-Saint-Denis dans un récit au souffle et à l’ampleur dostoïevskienne. De bruit et de fureur , en important les codes de la tragédie classique dans les banlieues françaises, anticipait de vingt ans le chaos des années 2000.

Presque dix ans plus tôt, La Vie comme ça montrait le pendant féminin de cette vie quotidienne à Bagnolet et créait déjà des images inoubliables : un corps écrasé au bas d’une tour d’immeuble, entouré d’un concierge et trois badauds attendant les secours, dont un type en vélo qui tourne autour du cadavre. Images inoubliables car elles l’étaient avant tout pour Brisseau lui-même, qui les avait vécues. La pratique du « placard doré » subie par l’héroïne résonnera vingt ans plus tard avec les suicides de France Télécom. Brisseau a-t-il eu une conscience de sa prescience, ou pour citer un de ses titres, de sa Médiumnité ? Toujours est-il que les résonances avec le présent de ses films passés nous frappe de plus en plus avec le temps. Nouveau virage avec Céline en 1992 : le tragique et le fantastique inscrits dans le quotidien, par un appel à la fois mystique et bucolique, tout en présentant une histoire de rachat et rivalité féminine brutale. Le sordide sauvé in extremis par l’imaginaire, par un homme dont les idées oscillaient curieusement entre panthéisme et croyance dans les pouvoirs et ruses de l’image. Brisseau a inventé un cinéma qui était à la fois le tombeau du réel et l’imaginaire.

Scène de la vie parallèle

Il faut le voir, encore à l’époque de Noce blanche , expliquer au petit cénacle d’un plateau d’artistes qu’il sait ce qu’est le drame de la prostitution des lycéennes des familles bourgeoises. Deux ans plus tôt, c’était les tournantes dans les caves de banlieue, le suicide des jeunes, l’abandon des parents, la démission de l’éducation Nationale qui était évoqués avec rage dans De bruit et de fureur , le seul film des années 80 à parler réellement des cités, avec une acuité descriptive et une puissance elliptique que n’auront jamais tous les Dheepan ou La Haine du monde. Et Brisseau était loin de se cantonner à un seul milieu. Il traversait tout.

À l’échelle de la France, Brisseau était le Balzac du cinéma, le seul à avoir pu à la fois parler de la grande bourgeoisie, de la lente destruction de la classe ouvrière ( Les Savates du bon Dieu ), de l’abandon des banlieues ( La Vie comme ça , De bruit et de fureur ). Regardez la diversité hallucinante des personnages que l’on rencontre dans son cinéma : des enfants, des adolescents, des parents, des employées de bureau, de magasin, des ménagères, des chômeurs, des médecins (Cremer dans Un jeu brutal ), des profs de maths ( La Fille de nulle part ), des cadres supérieurs ( Choses secrètes ), des cinéastes ( Les Anges exterminateur s), des psychiatres ( À l’aventure ). Peu, avant ou après lui, ont pu prétendre à une telle hargne descriptive de coupe transversale à travers la société. Ses convictions politiques se retrouvent au premier plan dans Les Savates du bon Dieu , le dernier grand film marxiste de l’histoire du cinéma avec Le Sous-sol de la peur de Wes Craven. Seul un Jean-Pierre Mocky, lui aussi récemment disparu et autre cinéaste à avoir payé d’une grande solitude sa farouche indépendance, partageait cette agilité à sauter d’un milieu à l’autre sans paraître artificiel. Quelques-unes de ses très grandes réussites comme Choses secrètes frisaient le chromo, tout comme certains chefs-d’œuvre du cinéma sont proches du nanar. Et quitte à citer Luc Moullet, il nous rappelait son adage selon lequel « tout chef-d’œuvre est ésotérique », lui qui avait fait l’éloge de La Vie comme ça . À mieux chercher qui pourrait prolonger cette œuvre sans héritier ni descendance, on se dit finalement qu’un Bonello comme celui de Tirésia (moitié chronique de la vie des prostitués du Bois de Boulogne, moitié renaissance mystique) ou Virgil Vernier dans Sophia Antipolis et Mercuriales (vignettes de la vie en banlieue inscrites dans une visée anthropologique et un appel de la chair) s’inscrivent dans son sillon. Mais l’œuvre de Brisseau était trop ondoyante, trop clairvoyante, trop séduisante et pas assez aimable pour se laisser cerner de la sorte. Il faut laisser ses plus saillantes flèches décochées à la pudeur et au consensuel de l’époque ( La Vie comme ça , De bruit et de fureur , Choses secrètes ) nous blesser encore durablement.