La cinéthèque idéale

La cinéthèque idéale de Karoo, ce sont cent films de l’histoire du cinéma à voir absolument. Focus sur

La cinéthèque idéale de Karoo, ce sont cent films de l’histoire du cinéma à voir absolument. Focus sur

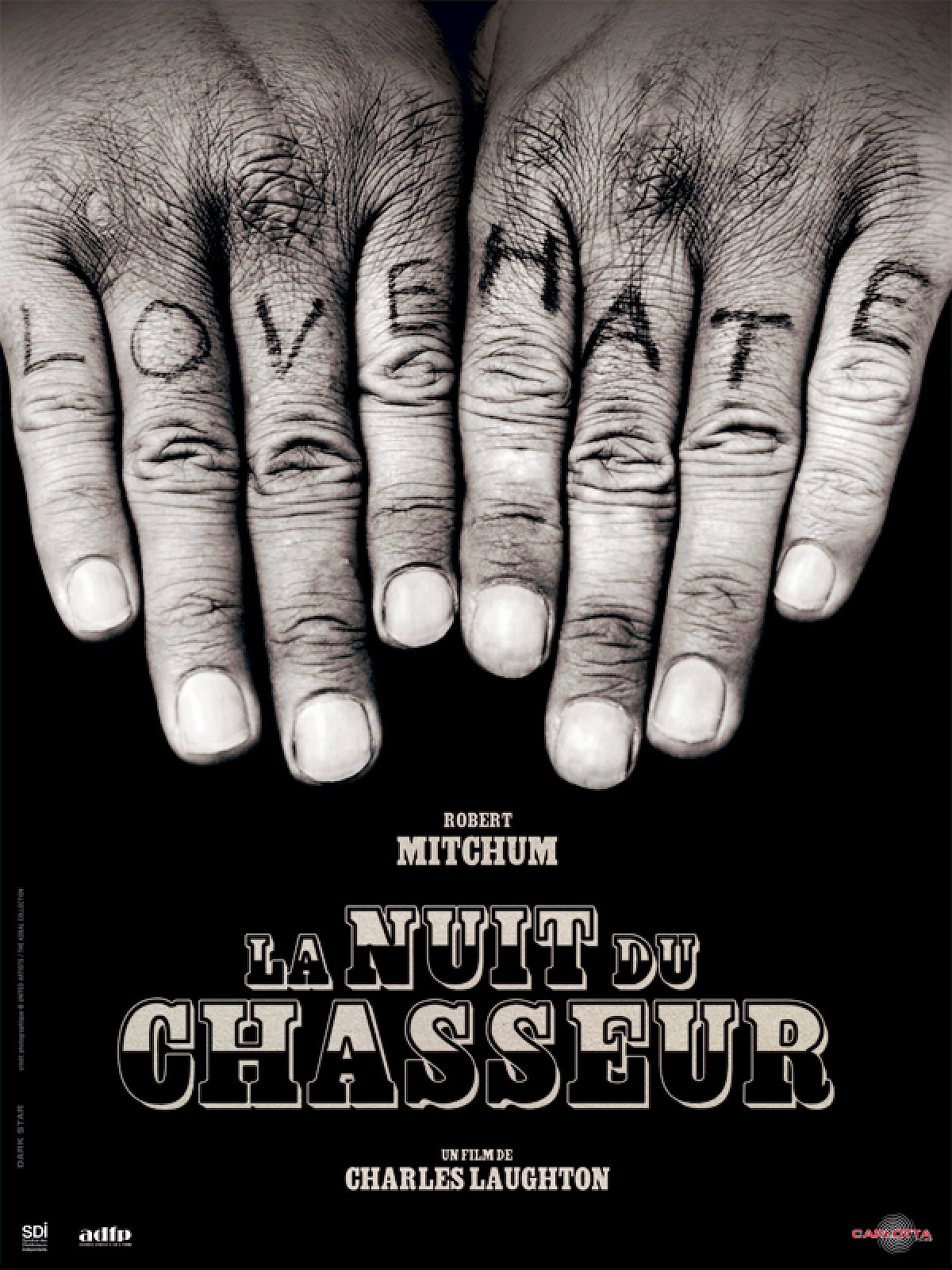

l a Nuit du chasseur: un film de notre sélection des années 1950.

En quelques lignes1

L’intrigue

Harry Powell, tueur en série travesti en révérend, sillonne les É tats-Unis des années 1930 en semant la mort. Ses victimes ? Des veuves.

Paradoxe d’une ironie sublime : il écope d’une peine de prison pour un délit mineur quand son compagnon de cellule, Ben Harper, est condamné pour meurtre. Or ce dernier a tué sans préméditation, par dépit et par désespoir, à la suite d’un braquage qui a mal tourné, résolu à sauver sa famille de la misère sociale. Quand l’autre assassine gratuitement, suite à des pulsions. Au niveau de l’essence identitaire, un meurtrier passe pour un voleur et un voleur pour un meurtrier.

Durant leur détention commune, Powell apprend qu’Harper a caché en lieu sûr le butin glané lors du hold-up et décide de s’en emparer. À tout prix.

SPOILER ALERT 2

Coups de projecteur sur l’œuvre

Comment parler d’un film qui semble tout contenir, d’une pluralité déconcertante , nous baladant du conte de fées à l’horreur, de la poésie et de l’onirisme à la comédie, à la farce même, au burlesque ? La Nuit du chasseur s’avère une mise en abyme des métamorphoses du cinéma, art du mouvement et du changement susceptible d’entremêler les genres comme aucun autre. Ou, plus largement, une mise en abyme de l’Art et de la Métaphore ?

Inspiré du roman éponyme de Davis Grubb (et des méfaits d’un véritable serial killer), le film de Charlers Laughton s’apparente à un rêve maîtrisé. À l’infinie richesse des significations, digne d’un rêve fou, se greffe la maîtrise limpide de l’intrigue et des enjeux sociétaux. Ce qui se manifeste visuellement : la lumière de l’explicite et de l’évidence côtoie constamment l’ombre de l’implicite, du suggéré et de l’ambigu.

Une atmosphère d’angoisse, un fond sulfureux sont sublimés, les dimensions picturale et poétique s’entrelacent pour conférer un visuel onirique et paranormal à des scènes réalistes. L’expressionnisme , avec ses jeux d’éclairage, assimile les Ténèbres et la Lumière à des forces transcendantes qui réduisent les personnages à un statut de marionnettes, investies, agies . Retenons le nom de l’opérateur Stanley Cortez, qui avait déjà apposé sa griffe plastique à des chefs-d’œuvre d’Orson Welles ( la Splendeur des Amberson ) et Fritz Lang ( le Secret derrière la porte ).

La dialectique esthétique noir/blanc renvoie à la dialectique morale et religieuse Mal/Bien . Si magistralement que la couleur, qui régnait alors au cinéma, eût ici signifié une régression artistique. Qu’on ne s’y trompe pas toutefois, le dualisme est un moyen, non une finalité, le film posant plus de questions qu’il n’apporte de réponses. Peu de personnages, d’ailleurs, incarnent véritablement le Bien ou le Mal, la plupart sont coincés dans un no man’s land, une antichambre, une zone entre chien et loup où l’on passe du Bien au Mal, du Mal au Bien, ou évolue en dehors de l’un et de l’autre.

Le Bien et l’innocence existent-ils ? Si oui, où sont-ils ? Chez les enfants ? Pas nécessairement. Les frontières des mondes adulte et enfantin, souvent opposées, ont parfois tendance à s’estomper. Un groupe de garnements ne simule-t-il pas une pendaison ? Mais alors ? Le Mal avance, campé par Powell/Mitchum et sa misogynie, que dis-je ?, sa détestation de la Femme et de la Chair. Avec des climax : le couteau trituré frénétiquement au fond de sa poche pendant une séance de cinéma ; les jeux de mains (et de vilain !) avec les mythiques Hate/Haine et Love/Amour tatoués sur ses doigts ; le sermon jeté à la tête d’une Willa en attente (sexuelle) lors de la nuit de noces (« Tu vois la chair d’Eve que l’homme a profanée depuis Adam ! »). Paradoxe tragique ou grotesque d’un prédicateur dément, fanatique ou hypocrite qui hurle une quête de la pureté quand il viole la Vie ou recherche avidement/vulgairement l’argent et le profit.

La contestation sociologique est patente. La Nuit du chasseur dépeint les travers de la société américaine puritaine. Powell ne doit pas être dissocié du reste de l’Humanité, il en est le produit, dans ce qu’il est et dans ce qu’il peut faire. Car la société engendre et laisse exister ce qu’elle refuse de voir. Powell, s’il incarne le Mal, possède l’apparence du Bien par le biais de la beauté de son physique et de sa voix, son statut social d’homme d’église. Une phrase du film saisit toute l’ambiguïté de la relation criminel/société :

« On reconnaît un arbre aux fruits qu’il porte. »

Le fruit représente le criminel, l’arbre la société. Si un arbre porte des fruits pourris, point d’accident, quelque chose de vicié couvait quelque part, latent. Or le film déploie en toile de fond le décor d’une Amérique rongée par l’injustice sociale et la dépression économique, rendue malade par l’argent et le manque d’argent, engoncée dans ses stéréotypes familiaux (la possibilité qu’une femme seule puisse assumer la vie d’un foyer sans l’aide providentielle d’une figure masculine est fustigée). Une société dont Powell nous offre la version radicalisée et amplifiée, la caricature (le réalisateur anglais se permet même de ridiculiser son tueur, le lançant aux trousses des deux orphelins à la manière, titubante et agitée, décalée, d’un vampire Nosferatu échappé du film muet de Murnau3 ), la mise à nu… hideuse.

Les signes et la symbolique abondent. L’eau, à cet égard, joue un rôle central : la rivière Ohio est le lieu où les enfants parviennent à échapper au Mal, à la Corruption, comme si la nature permettait de purifier ou de préserver la Pureté et la Vie. Une dimension rousseauiste ? Ambiguïté, encore. La rivière ne se limite pas à un lieu de passage, d’échappatoire et de mouvement, elle incarne aussi l’immobilité, la stabilité, la permanence… et le Mal, la Mort, s’assimilant à un cimetière invisible où reposent les secrets et les vices inavouables (le cadavre de Willa).

Nous touchons l’étoffe du cauchemar américain, héritage des Pères fondateurs puritains, avec le spectre de la problématique nationale : la culpabilité et l’innocence. Un peu à la manière des romans de James Ellroy, où des meurtriers ou des policiers aux tendances névrotiques commettent leurs crimes au nom de la pureté, en quête de rédemption, songeant à préserver l’âme innocente des victimes. Il s’agit alors de tuer avant que les victimes ne tuent la part de pureté en elles. La mort vaudrait mieux que la trahison, la dégradation et la corruption. Le Mal tuerait pour sauver le Bien. Le Mal serait le Bien car il sauve le Bien du Mal.

SPOILER ALERT 4

Mise en perspective5

Doit-on revisiter ce film comme une métaphore du combat entre la dictature, le mensonge, l’apparence ET l’éveil, l’esprit critique, la nécessité de l’émancipation ? Y a-t-il une dimension christique ? Quittez vos familles pour intégrer une communauté d’âmes ? Une ode à la famille recomposée, fondée sur la responsabilité et la capacité plus que sur la filiation ? Il me semble que le Bien, rare et relatif, se faufile très malaisément entre les écueils du Mal et de ses alliés objectifs : l’indifférence, l’assoupissement devant la norme ou le statut. L’image du vieux marin qui avait promis son aide à John mais dort, abruti par l’alcool, quand celui-ci est en danger de mort et le sollicite, rappelle encore les É vangiles et le reniement de Saint-Pierre. La douleur est abyssale : nous sommes seuls au monde. Quasi. Car une lumière dans les ténèbres…

Considéré comme l’un des meilleurs films de tous les temps un peu partout dans le monde (classé deuxième par les Cahiers du cinéma en 2008, conservé à la Bibliothèque du Congrès américain pour son « importance culturelle, historique ou esthétique »), ce film est un OVNI. La seule réalisation d’un comédien-acteur britannique d’exception, l’oscarisé Charles Laughton (inoubliables Quasimodo ou Bligh du Bounty , double d’Hitchcock dans l’Auberge de la Jamaïque , extraordinaire dans Témoin à charge , etc.). Qui a aussi coécrit le scénario. La seule ? Parce que le film, à sa sortie, ne connut ni le succès public ni la reconnaissance critique, qui vinrent par la suite, comme trop souvent.

Y eut-il un état de grâce autour de la création, que Laughton n’aurait pu reproduire ? Doit-on au contraire nourrir d’infinis regrets en songeant à la carrière abandonnée ? Ce qui est sûr et à méditer, c’est la distorsion entre le succès (immédiat) et le talent. Mais. Quoi qu’il en soit, Laughton appartient doublement à l’histoire du cinéma.

BONUS – Avec la collaboration de Ciné-Phil RW 6