Ami, tu as le temps

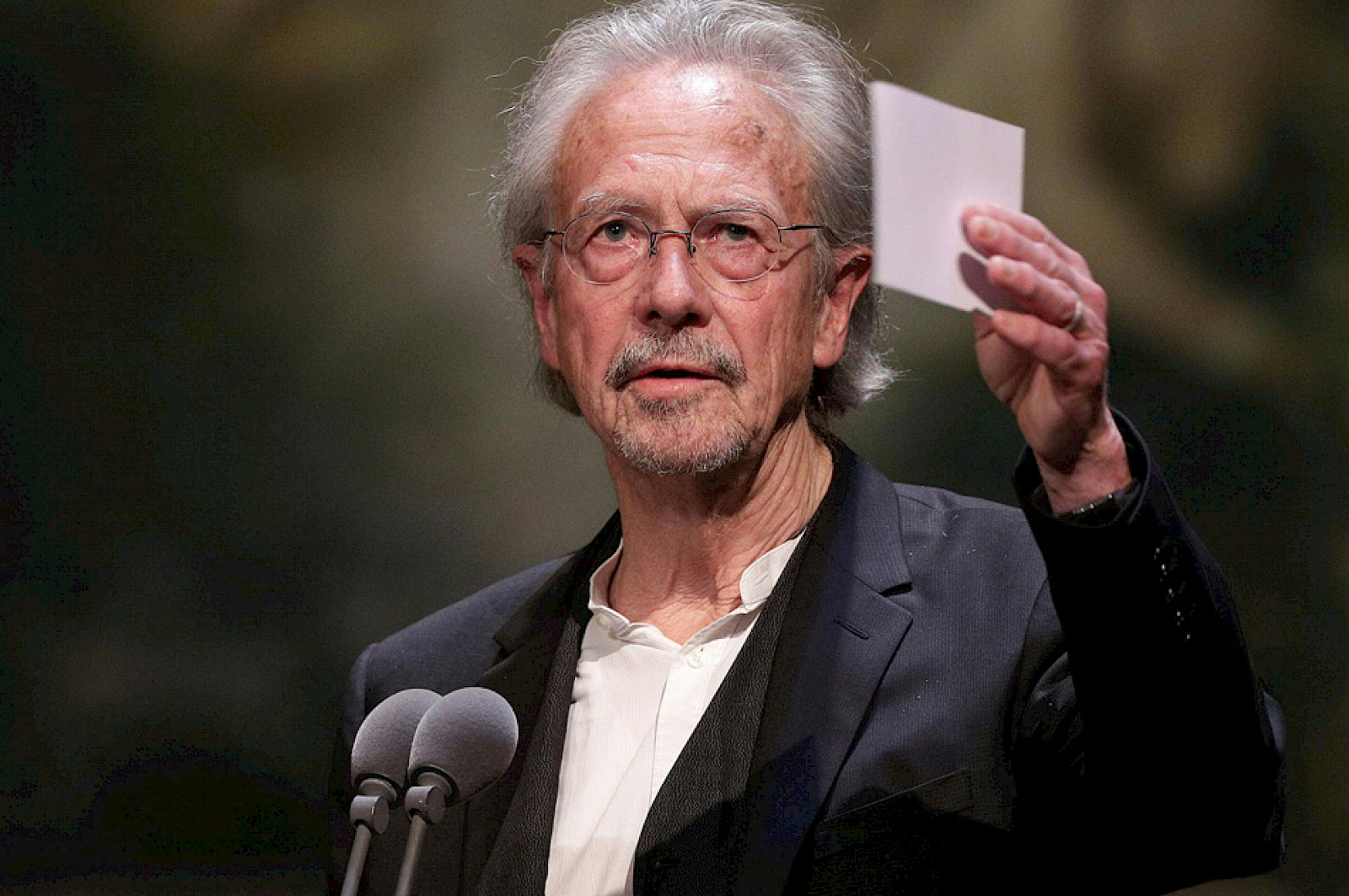

Il y a sept ans, presque jour pour jour, j’envoyais ce texte autour de l’œuvre P. Handke à la revue Indications. Le 10 décembre prochain, l’écrivain sera nobelisé… Si, d’aventure, ce souvenir vous parle le revoici entre vos mains.

Pour Ezra

Lorsque j’ai lu Essai sur la fatigue , je n’en revenais pas. Je m’en souviens très bien. Pas du jour évidemment, mais de la sonorité des mots. Et même, à dire vrai, de la couleur du ciel, tout autour du livre. C’était la fin d’une après-midi grise, le livre très court, dans la collection Arcade, était mince au toucher. Samedi soir. Ou bien était-ce un dimanche ? Mais cela importe peu, il n’y avait plus de lumière et seules les lampes jaunes du tram éclairaient la lecture, presque dans la nuit, déjà. Des voix interrogeaient, l’écrivain répondait. Bien entendu, c’était aussi la voix de l’écrivain qui posait les questions, mais elle était différente de celle qui répondait, elle avait comme une sincérité venue d’ailleurs, tierce en effet, celle d’un « Il » suspendu. L’une et l’autre reprenaient les interrogations à leur façon, pour leur compte. Mais avant de lire dans le tram, je me souviens d’avoir commencé en marchant. Parfois ça m’arrive, pour voir. Et là, l’effet des voix était trop fort, alors impatiemment, j’ai continué tête baissée, bousculant un peu les gens jusqu’au tram, avant de pouvoir laisser mes yeux plus calmes vaguer jusqu’aux mots plus sonores. Un éblouissement. Comme la révélation d’une parole longuement cachée et attendue, bien que pourtant depuis toujours présente. Depuis le tout début de la parole.

Il y a quelques images qui me semblent à présent fort importantes et qui sont en même temps des idées, des choses : l’ami, l’aimée, l’écriture, l’épuisement, le saut, le silence, le chemin. Le rire aussi qui parcourt chaque phrase comme un oiseau plane au dessus de la mer. Et puis, bien sûr, la fatigue, ou plus exactement des fatigues multiples autant que singulières, qui sont chaque fois des points de vues nouveaux sur les corps et les âmes… La nature enfin, avec ses plus fins détails, les fourmis même, si je me souviens bien. Mais je ne crois pas qu’on puisse parler de thèmes, ni de figures ou de quoi que ce soit dans le genre ; catégoriser ainsi serait indécent… cet essai est d’un style fort étrange, voilà tout. C’était comme si enfin l’ouverture trouvait un nom, plusieurs. Et que l’insaisissable résistait néanmoins à ce qu’on le découvre, le dénude tout à fait ; seulement montrer ou approcher, tout près du langage, à fleur de peau, entre les êtres et leurs visions. Avec ces quelques questions, ténues, délicatement murmurées, qui sont comme des épreuves et des risques, de dangers ineffables, inouïs. Mais aussi des promesses, maintenant que ça me revient, oui des promesses de recommencement plus certain, nécessaire comme jamais auparavant. Une sorte d’avenir étrange, enfin lavé de l’opprobre, de la pesanteur quotidienne. Après avoir trop longtemps cru à la conquête de soi, à celle de sa propre voix, l’ultime pensée n’est-elle pas de perdre le visage, de se déposséder de toutes choses ? D’atteindre par soustraction au point de résonance. Se nourrir en flottant, au dessus, en dessous, à côté de son ombre, en avant de ses pas, éternellement en voyage, en errance, comme une sorte d’éternel apprenti.

Lorsque les dernières phrases du texte se sont épuisées dans le silence alentour, j’ai subitement levé les yeux et reconnu mon arrêt, une gare, comme un sourire au voyage (improbable), plus proche encore que prévu. À côté de moi, un homme en se réveillant n’a pas souri. Cela n’avait plus aucune espèce d’importance. Je suis sorti, la tête penchée contre la durée offerte par le livre, ou plus précisément tout le corps s’est laissé plonger dans celui-ci. Allant vers mes destinations, les voix résonnaient encore derrière moi, tour à tour répondant, interrogeant, elles se mélangeaient à celles d’amis, vivants ou morts, de frères et de sœurs, tout aussi bouillonnant d’existence et de furtives présences. Tout imprégné de cette saveur mélodieuse bien qu’un peu saccadée, je leur posais l’une ou l’autre question, pour essayer, en passant. Et puis, avant que la nuit ne tombe tout à fait, j’ai offert le livre à une main accueillante. Elle est partie avec. Et j’ai oublié la puissance qu’il recelait. J’ai stupidement oublié l’écrivain, qu’il avait pu écrire d’autres livres. Et des gens aux visages blêmes gisaient dans des voitures lourdes et molles. Le terminus, la pluie froide qui ruisselait tout autour, elle, blonde dans la nuit qui bientôt l’enveloppait tout à fait, souriante.

Après-midi d’un écrivain. Celui-ci je ne le débute qu’à peine, presque pas. J’entre en lui avec cette fois plus de déférence. Je l’admire et lui fait confiance comme il m’aurait été difficile de le faire auparavant. Je suis convaincu qu’il va m’apporter une chose précieuse que je ne peux pas rater. Attentif à chaque mot et images, le corps aux aguets prêt à l’évasion. Cette transparence dont le goût et les couleurs me reviennent et me retournent. Un monde, des voix, l’intimité sobre mais fulgurante, tout cela j’y adhère avec plus de lenteur, qui apparaît en même temps à la manière d’une vitesse absolue, d’un soulèvement imminent. La liberté que les lignes développent, m’échappant à la lourdeur de la ville, à l’ennui, à cette séparation avec l’autre livre, lors de cette nuit dominicale. Était-ce un samedi ? En cette fin d’après-midi, un rien mélancolique mais très joyeuse.

Il y a des phrases qui emplissent d’un bonheur indéfinissable et qui, pour des raisons difficilement explicables, sont en même temps d’une grande tristesse. Celle-ci par exemple :

Et si on se retient de recopier ce qui précède ainsi que ce qui suit, c’est qu’alors il faudrait mettre le livre entier entre guillemet. On sent qu’aucun commentaire n’est possible ni enviable. Un état de lecture, le plus juste possible, provisoirement juste… Il y a, je crois, dans Peter Handke, une science des nuances absolument effarante. Pas d’identification, mais de sensations imperceptibles qui ne sont pas loin de traverser l’espace et le temps jusqu’ici, qui n’est nulle part. On appelle cela une impression ? Ce mot convient si on accepte de l’entendre dans la puissance qu’il communique à celui qui en est affecté. Nous sommes impressionnés, propulsés en avant, immédiatement en contact avec un vécu fuyant et insaisissable lors des journées habituelles. Et c’est pour mieux entrer en écho avec les lignes originales qu’on se permet de les relancer, de les réitérer ou de les répéter.

Une sorte d’étrange rituel, celui des courtes obligations. Aspirer une bouffée d’air, le plus longuement, le plus profondément possible. Sortir la tête de l’eau, ou plus exactement du marécage angoissant qui est la ville. Les lignes, les toucher presque dans l’élan qui les caractérise et qui vient nous émouvoir jusqu’au seuil de la fatigue, comme une sorte de trouée étonnante dans cette chambre-de-la-fin-d’après-midi. Ouvrir les yeux, infiniment. Sauver l’instant, jusqu’à ce qu’il trouve la justification qui lui est propre, à chaque fois unique, différente, toujours musicale, grave et subtile comme Beethoven ou the Blues Magoos … toute la musique réunie qu’on ne connaît pas mais qu’on sent vibrer en nous, dans une bulle, même privé d’oreille, peut-être même surtout lorsque nous n’avons plus d’oreille et qu’il nous faut entendre avec les yeux.

C’est sans doute la première fois que le travail de traducteur prend une si grande valeur à mes yeux. On dirait que George-Arthur Goldschmidt a appris les livres par cœur, et puis, dans une nuit, vidé de tout le reste, débarrassé enfin du superflu, totalement sobre et attentif, il les a réécrits en français, avec en mémoire le poids exact de chaque sentence… À la vérité, il est difficile de séparer l’écoute de la voix de Handke du silence qu’il impose, auquel il nous oblige. Il faut y tendre l’oreille, s’efforcer d’atteindre les lieux d’où elle parvient. Mais encore ce n’est pas suffisant, pour participer à son cours, il semble qu’elle demande un calme parfait qui est à la fois une lutte, un dépassement. C’est l’agitation autour du livre qui fait comprendre cela. Comme si tout l’affairement de la ville allait contre la parole, cherchait même à lui faire obstacle, la heurtait sans cesse. Le corps témoigne malgré lui de cette hostilité environnante, difficilement exprimable. Mais les bruits, les sirènes, toute l’action étouffante, oppressante dont les murs résonnent, veulent briser la magie du livre. On voudrait être loin, dans la steppe peut-être, très loin en tout cas. Constatation affreusement banale qui subitement apparaît avec une violence évidente. Car nous possédons là, en nos mains, sous nos yeux, un étalon de mesure, un thermomètre très précieux, inestimable. Le temps vide ne convient plus, il cloisonne les membres et engourdit l’esprit, l’abrutit, fracasse les désirs sur la façade morne des normes comme surimposées. On sent qu’il y a quelque chose d’autre que ces contrôles mortifères où s’annihile toute respiration un peu vaste. On ne peut plus se laisser aller à la parole, aux mots qui sont des choses autant que des images. Une tension empêche un tel cheminement. Chercher l’écart dans la nuit, au coin du jour, zone d’ombre où se déversent quelques songes, rêves lointains tout proches peu à peu, qui ne pensent qu’à venir, en cristaux voilés. Tel est l’appel du contemplateur, tel est le mouvement dans lequel il se retire, depuis lequel seule sa voix nous fait signe. Et grâce à l’écriture, il nous apprend à entendre mieux, à tendre plus justement notre écoute à ce tumulte strident, nous dévoilant son secret qui est peut-être le paradoxe et l’amour du paradoxe. Lorsqu’enfin le regard de pierre se mue en fenêtre aveugle à la manière d’une indication qui est, je crois, l’appel du revenir ; ou peut-être faudrait-il dire encore, le vouloir du recommencement. Cheminement auprès de paysages contrastés et énigmatiques que le narrateur devient alors capable de nommer, comme enfant déjà il écrivait dans les airs.

Parler de ce nulle-part, et maintenant sortir. Par-là où se desserre l’étau, où se dilate l’imaginaire, proliférant, inépuisable, lancé dans une aventure inconnue, invisible, un émouvant tourbillon. Sans reflet ni représentation, pure récit conté tour à tour par une sorte d’idiot-muet, sans nom, toujours convalescent. On a oublié depuis longtemps les pages qui se tournent. Voilà que s’énoncent des souvenirs d’infortunes et de joies immenses, qui n’existent qu’à travers l’écriture de l’autre, qui est aussi lecture de mondes, en survole. Sur un seul et même plan, avec des visages changeants et des paysages suggérés. Précis, rapides, inconscients, mouvement de morts et de vies successives, renouvelés de saison en saison, dans le dire de l’écrivain, hors d’haleine, à l’écoute comme après le grand saut.