Thundercat

Il est toujours bon de revenir aux sources, de revisiter le passé pour savourer les madeleines dont on conserve infantilement le goût sucré. Ce n’était peut-être pas mieux avant, mais on s’en fout, ça nous fait oublier aujourd’hui et après tout, la nostalgie est un droit inaliénable.

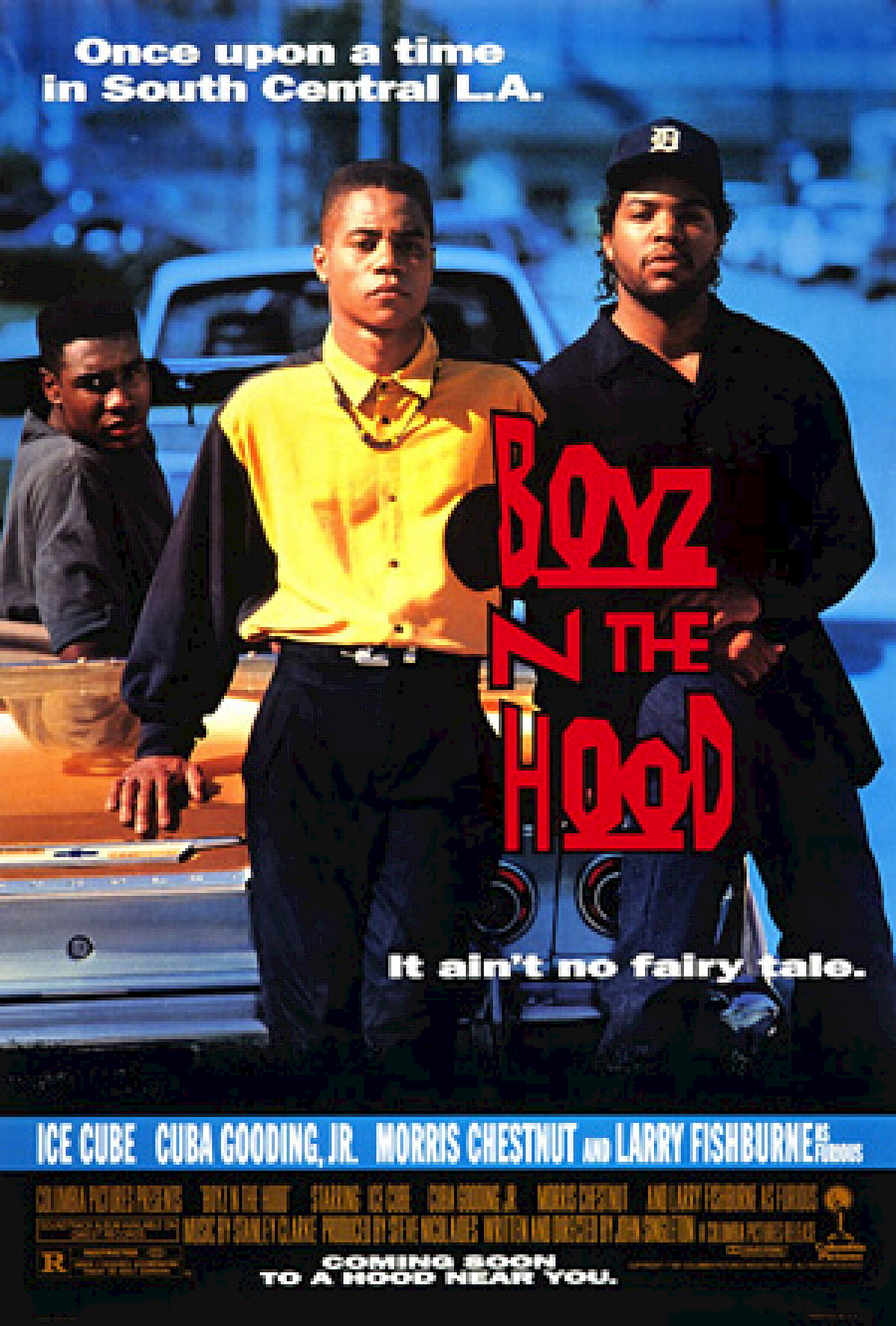

J’ai revu récemment Boyz’n the Hood , ce film de 1991 qui peignait le quotidien de quatre jeunes afros de South Central, coincés entre l’alcool et les gangs. Cuba Gooding Jr. crève l’écran et Ice Cube y fait ses toutes premières armes comme acteur. Mais le rôle le plus charismatique revient sans aucun doute à Lawrence Fishburne. Celui qui deviendra plus tard Morpheus y campe un père qui élève seul et à la dure son fils, Tre, nourri de mythologie afro-américaine : Furious Styles. Jamais personnage de cinéma n’a porté un nom aussi cool.

Au détour d’une sortie initiatique avec son fils, Furious prêche et explique pourquoi et comment les Afro-Américains de Los Angeles se sont retrouvés parqués dans des zones de non-droit, voués à s’entre-tuer. Échange :

Furious : Why is it that there is a gun shop on almost every corner in this community ?

Un passant : Why ?

– I’ll tell you why. For the same reason that there is a liquor store on almost every corner in the black community. Why ? They want us to kill ourselves.

Flingues et alcool. Les deux ressources de base du malthusianisme blanc outre-Atlantique, tellement ancré dans la société américaine qu’il en emprunte les ressorts consuméristes. Un vendeur d’alcool à chaque coin de rue dans les quartiers blacks… Machiavélique. Comment ne pas y croire ?

Coïncidence ou pas, le troisième album de Thundercat, sorti sur le label Brainfeeder, s’appelle Drunk . J’ai du mal à croire que ce titre soit juste anodin, qu’il renvoie naïvement à l’esprit festif plutôt qu’au poison social. Car Stephen Bruner est un artiste tout droit sorti de Boyz’n The Hood. Il naît à Los Angeles en 1984 – l’année où se situe le début du film mais, contrairement à Tre et ses potes, il a la chance d’être entouré par une famille présente, dont les membres partagent tous la même passion pour la musique. Son père était batteur pour des grands artistes, parmi lesquels Diana Ross et les Temptations. Son frère aîné, lui aussi batteur, a joué aux côtés de jazzmen prestigieux (Kenny Garrett, Stanley Clarke) avant d’embrasser une carrière solo – son premier album, Triumph , vient tout juste de sortir et je vous le recommande chaudement.

Et puis il y a l’autre famille des Bruner. Le cercle fermé des artistes dont font partie les deux frères. Flying Lotus, Kendrick Lamar, Kamasi Washington, Pharrell Williams. La crème du son black de Los Angeles. Ils se connaissent tous et ont accumulé les collaborations ces cinq dernières années, chacun amenant son style, sa dextérité. Son vécu aussi. C’est que Thundercat n’est pas un amateur. Depuis Thomas Jenkinson (Squarepusher), aucun bassiste ne s’est autant distingué par sa virtuosité et son éclectisme, tout en restant accessible au grand public. Et ce n’était pourtant pas gagné : Thundercat a commencé sa carrière avec son frère au sein du groupe de punk californien Suicidal Tendencies. Il y remplaçait Robert Trujillo, parti rejoindre Metallica, et l’a rapidement fait oublier : là où Trujillo se sert de trois doigts pour jouer un riff, Burner n’a besoin que d’un pouce…

Porté sur la fusion et grâce à son doigté, Thundercat touche à tous les styles estampillés « black » et commence à travailler avec plusieurs artistes de renom : Erykah Badu, Keziah Jones, Sa-Ra, Bilal, Bootsy Collins, Snoop Dogg… La liste est très longue et aveuglante. Sa participation à la basse et aux voix sur l’album Cosmogramma de Flying Lotus est une consécration. À partir de 2010, les deux ne se lâcheront plus. Comme le producteur-fondateur de Brainfeeder, Thundercat aime mélanger les styles, piocher dans la palette des nombreux genres qu’il maîtrise les couleurs dont il a besoin pour faire passer émotions, humour et mélancolie. Chaque morceau est un véritable mille-feuille dans lequel se superposent les couches vocales, rythmiques et mélodiques. Il y a du Dam Funk, du Marvin Gaye, du Zappa. Ce n’est pas de la soul. Ce n’est pas du jazz. Ce n’est pas du funk. Ce n’est pas du rap. C’est tout à la fois. C’est liquide. Ça coule. C’est cool.

La musique d’un artiste reflète souvent sa personnalité et les nombreuses facettes de Thundercat n’échappent pas à la règle. S’il était difficile de cerner le personnage sur les albums précédents ( The Golden Age of Apocalypse et Apocalypse ), j’ai l’impression que Stephen Burner se met à nu dans Drunk . Après tout, l’alcool désinhibe, non ? Les vingt-trois morceaux qui composent l’album relèvent de l’intime. On entre véritablement dans la vie de l’artiste, voire dans son quotidien, dès le début du premier morceau. Thundercat nous parle des trajets en bus, de ses nuits. Il chantonne une ode à son chat, le bien nommé Turbo Tron Over 9000 Baby Jesus Sally (« Tron » pour les intimes). Il nous raconte sa ville préférée – Tokyo, ça ne s’invente pas… Il se lamente sur ses déboires amoureux dans le très funky et super-efficace Friend Zone , produit par Mono/Poly. La basse est tonitruante ( Them Changes ), les synthés sont cosmiques ( Drink Dat ), les voix sont protéiformes ( Captain Stupido ). Et les mots sont sommaires…

… Mais parfois durs, en total décalage avec le son. Il y a bien sûr Blackkk , au titre on ne peut plus éloquent, mais surtout Jameel’s Space Ride . Sur une instru qu’on croirait empruntée à un dessin animé des années 1980, Thundercat évoque en seize lignes l’angoisse quotidienne d’un jeune de banlieue qui redoute de se faire tirer dessus par la police parce qu’il est noir. S’il n’exprime aucune revendication dans ses productions, Bruner est bien conscient du monde dans lequel il vit. Le monde dans lequel on lui impose de vivre, pour être plus exact. Un monde dans lequel on en vient à devoir manifester pour rappeler que « black lives matter ». Un comble. Il est impossible de s’imaginer ce que c’est que d’être noir aujourd’hui aux États-Unis et en Europe pour quiconque n’est pas noir. Et malheureusement, la musique de Thundercat ne suffit sans doute pas à le suggérer. Sans doute parce qu’il ne cherche même pas à faire passer ce message. On ne peut pas lui en vouloir. Il veut juste partir. « Laissez-moi seul, je veux juste partir dans l’espace, c’est là que je veux être. » À bien y réfléchir, nous sommes un peu tous des Jameel après quelques verres…

Contrairement à Boyz’n the Hood , l’alcool dont s’abreuve Thundercat ne mène pas au flingue. C’est bien un subterfuge, mais c’est surtout un visa pour l’évasion, un passeport pour l’amnésie. Reste que, comme le suggère la pochette de l’album, à trop vouloir fuir le quotidien, à trop vouloir oublier, en asphyxiant la réalité, on finit peut-être aussi par couler. Paradoxe ultime pour un musicien que de se réfugier dans le monde du silence. Attention, cet album peut vous enivrer jusqu’à l’apnée. Consommez sans modération.