Marilyn, poétesse ?

19 novembre, midi quarante, plusieurs individus ont décidé de se réunir dans la grande salle du Théâtre des Martyrs et de passer leur pause-déjeuner dans le noir devant une prestation inédite – et peut-être même unique – intitulée « I guess I’m a fantasy – Marilyn Monroe, poétesse ». Verdict ?

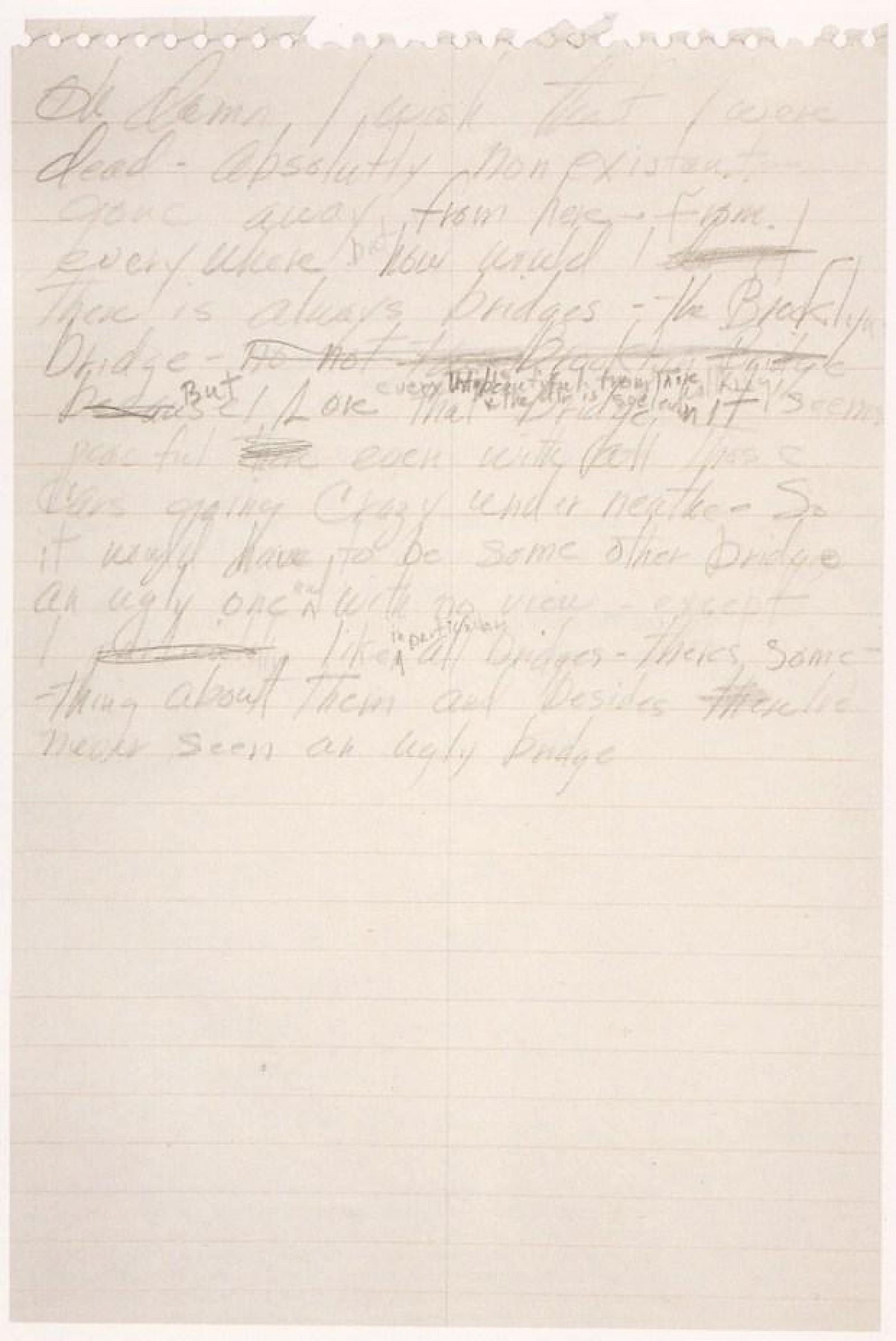

La mise en scène est minimale. Deux personnes sont placées à chaque extrémité du plateau derrière un pupitre. Côté jardin, l’actrice France Bastoen, blonde habillée en noir. Côté cour, le comédien Pietro Pizzuti, brun en complet immaculé. La dichotomie pourrait paraître parfaite si, derrière eux, n’était pas projeté une immense photographie de Marilyn Monroe en train de griffonner quelque chose dans un cahier. La lumière de ce cliché réunit les deux interprètes de façon opportune. C’est en effet ensemble qu’ils vont tenter d’élucider l’énigme qui s’y cache. Qu’était-ce, ce « quelque chose » que Monroe ne laisse pas voir au photographe et qu’elle consigne si secrètement dans son petit carnet ?

La voix de Pietro Pizzuti s’éclaircit. Les paroles de celui-ci nous plongent d’entrée de jeu dans la vie privée de la star hollywoodienne. Il emprunte, pour délivrer son texte, une diction sur-articulée, rapide, difficile à suivre, aux intonations appuyées. Le style, enfantin et ironique, presque méchant par moment, surprend lui aussi. C’est celui de l’écrivaine américaine Joyce Carol Oates qui, dans son roman Blonde (1999), revient sur l’existence de Norma Jeane Mortenson en l’entremêlant de fiction. Lecture haletante, ânonnée, déstabilisante, romancée. On se dit que le mystère n’est pas près de céder.

Mais soudain, à ce narrateur extérieur, une autre voix répond. Celle de Marilyn, première concernée, qui nous révèle enfin le contenu de son journal. La prestation de France Bastoen, qui endosse ce rôle difficile 1 , convainc dès les premières secondes. Sous ses inflexions, les poèmes de l’icône des années cinquante trouvent, comme pour la première fois, la résonance qu’ils ont toujours méritée. Si cette réussite est évidemment due en partie au jeu admirable qui les module, les mots de Monroe eux-mêmes vibrent dans la salle avec une force d’une actualité criante. Ces deux dimensions se télescopent complètement lorsque la comédienne reprend en chanson deux titres cultes, fondateurs du mythe marylinien 2 . A capella, dans une salle de théâtre où l’obscurité se fait, ces morceaux semblent convoquer le fantôme de cette dernière, qu’on imagine danser entre les sièges et s’amuser de l’aspect révérencieux de la rencontre.

Les dialogues entre Pietro Pizzuti et France Bastoen, entre Oates et Norma Jeane, entre Marilyn Monroe actrice 3 et Marilyn Monroe poétesse 4 , se poursuivront durant une heure. Une véritable cacophonie qui ne permettra à aucun moment d’assouvir la soif d’un public qui serait voyeur, désireux d’accéder sans effort à la face cachée de la star américaine. Le parcours proposé ici est en effet ponctué de fausses pistes et d’incohérences. Même les poésies de Marilyn se jouent de nous. L’une d’elle commence ainsi par ce vers tragique : « Ah ! Comme je voudrais être morte, totalement inexistante » et se termine, en l’espace de quelques lignes, par cette constatation abstruse : « Je n’ai jamais vu un pont moche. »

France Bastoen et Pietro Pizzuti cloront la séance en éteignant en même temps la lampe de leur pupitre respectif, dernière source de lumière sur scène. La salle, plongée dans le noir, restera interdite pendant quelques secondes – on entendra à peine un borborygme émaner de mon estomac – avant que les applaudissements ne retentissent. À la sortie du théâtre, les spectateurs ne pourront que constater l’effet de la mystification à laquelle ils viennent d’assister : l’énigme posée au départ par le portrait de Monroe n’a pas disparu, elle s’est amplifiée.