Belle de Mamoru Hosoda

Karoo plonge à corps perdu dans le long-métrage d’animation Belle, de Mamoru Hosoda, en salle depuis peu ; une réinterprétation profondément moderne des contes de notre enfance.

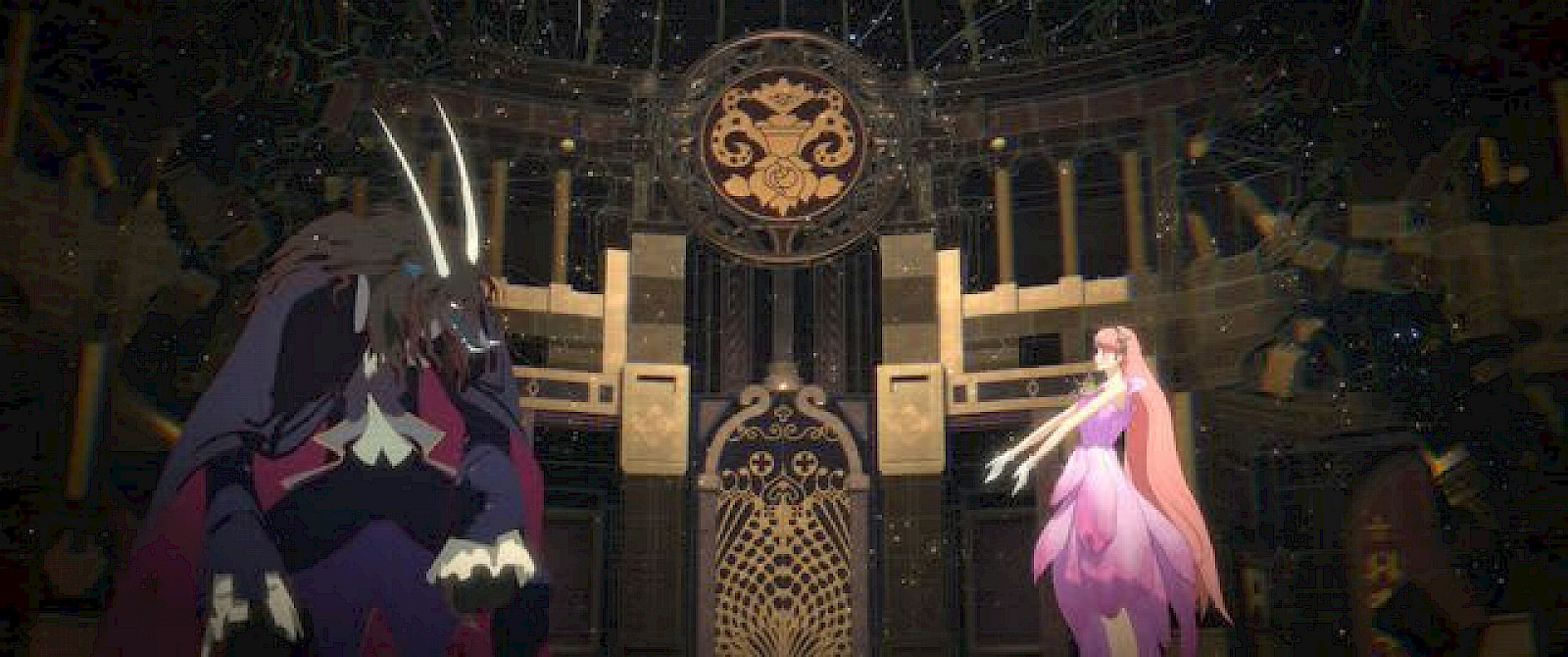

La Belgique ne l’attendait plus : le nouveau film du réalisateur japonais Mamoru Hosoda, est sorti chez nous le 16 février1 . Belle réinvente l’histoire bien connue de La Belle et la Bête 2 , moult fois adaptée – mais au diable le cadre pittoresque et moyenâgeux ! Le réalisateur, également scénariste, inscrit pleinement la fable dans le temps le plus contemporain : celui du réseau. Suzu Naito, une jeune lycéenne qui a perdu sa mère très tôt, charrie une tristesse perpétuelle et n’arrive plus à chanter. Sur un coup de tête, elle s’inscrit sur U, monde numérique où son avatar, Belle (au départ « Bell », traduction de « Suzu »), peut libérer son don pour le chant. Très vite, cette mystérieuse artiste gagne en célébrité et rencontre, un peu par hasard, un autre avatar marquant, appelé « La Bête » (Ryū, littéralement le dragon, le monstre), pourchassé par une milice qui entend maintenir l’ordre de U.

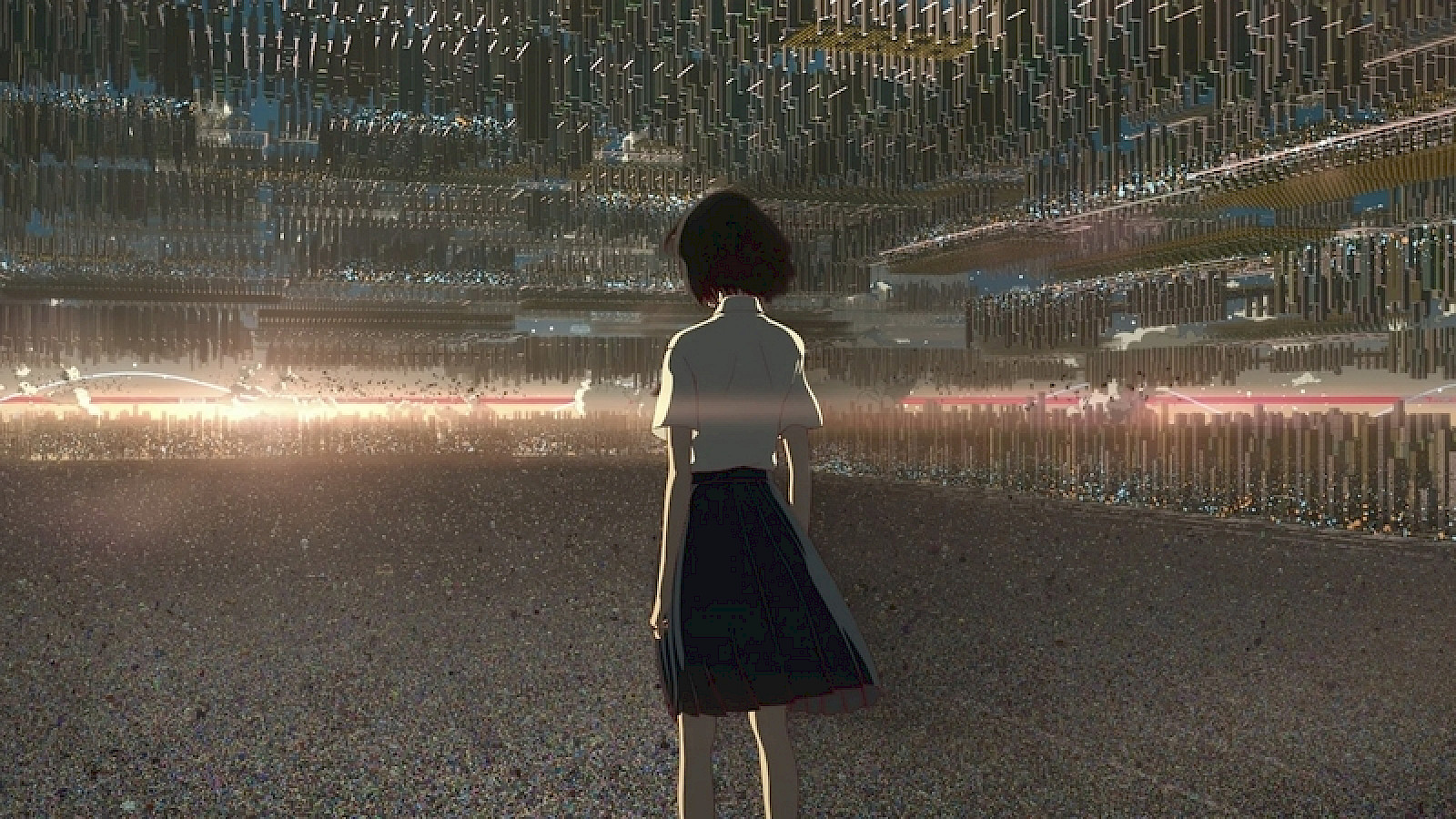

Rien d’original dans ce tableau, ni dans le décor général qui montre un Japon à peine uchronique, où modernité et tradition évoluent avec une surprenante aisance. Mais l’originalité du long métrage est de jouer, dans ses formes, sur les deux niveaux de réalité : la vie quotidienne de Suzu est majoritairement dépeinte grâce à une animation classique – et d’ailleurs superbe – alors que U expose fièrement sa « 3D » et ses modèles calculés par informatique. Au Japon, cette approche d’animation mixte est en train de devenir un style à part entière, entre la philosophie du dessin « à la main » de Miyazaki et le tout numérique de l’industrie lowcost . Elle avait toutefois rarement atteint un tel équilibre et une telle « efficacité formelle » que dans Belle .

Ainsi, la beauté dans le film n’est jamais cantonnée à un monde plutôt qu’à l’autre. La nature de U absout le réalisateur des contraintes du « réalisme » et, en particulier, lui permet un jeu sur les lumières et les couleurs artificielles impressionnant. Tout conspire à impressionner la spectatrice3 en l’englobant dans une simulation virtuelle fantasmagorique et toujours en fête. L’utilisation du noir et de couleurs primaires tranchantes – par exemple dans la scène de l’arène – pousse parfois l’image jusqu’aux limites de l’abstraction. D’un autre côté, le monde virtuel n’est pas idéalisé et les mêmes processus permettent d’en montrer les penchants négatifs, plus ou moins frontalement : massification des rapports individuels, harcèlement ou invisibilisation, menace de révélation des identités anonymes, société de contrôle. Les forces de l’ordre auto-proclamées de U ressemblent à des supers-héros à la Disney, enfoncé dans leurs costumes blanc et or. À l’heure où Mark Zuckerberg promet à l’humanité le « métavers », le réalisateur ne manque d’appuyer sur tous les travers de ce genre modèle, dont celui de la commercialisation à outrance avec l’utilisation de sponsors.

De l’autre côté du miroir, le Japon se dessine avec force sensibilités… De nombreuses scènes d’ellipses temporelles développent une série de petites figurations de la ville, de la nature, du travail, de l’école, des activités les plus banales… Le soin mit dans ces séquences est inversement proportionnel à leur longueur ; chaque image est un tableau comme dit l’expression. Hosoda est très conscient de ses effets et fait revenir plusieurs motifs explicitement présentés comme des symboles de la contemplation naturelle (naturelle mais vécue dans la sensibilité humaine bien sûr), en particulier celui du nuage.

Le lien métaphorique avec le cloud numérique n’est peut-être pas fortuit, mais au-delà du clin d’œil, il s’agit d’une vraie thèse formelle : la beauté n’est pas naturelle ou artificielle, elle n’est pas dans le ciel ou sur l’écran ; elle est dans les deux, elle est partout où les humaines la voit. Et aussi la laideur et la méchanceté, qui existent là où elles sont créées ou pratiquées. On notera par contre que la tristesse est présentée comme une expression terriblement corporelle. Dans la réalité non-numérique, elle s’exprime sur les corps, par les pleurs, ou le reflet du vague à l’âme dans le regard d’une personnage. Dans U, elle est émulée par des échos, comme des marques ou des lumières. Ici, le réalisateur semble bien hiérarchiser le cours de la douleur et si le numérique peut meurtrir les individues, il le fera toujours du côté matériel des corps souffrants.

Comme dans beaucoup de films japonais contemporains, Belle est très critique sur le rôle de l’État et son pendant de « violence symbolique ». U est présenté comme un monde libertaire ou libertarien, sans institution, à part quelques webmastrices, très vaguement évoquées comme « les Sages ». Et pourtant, des utilisatrices (présentées de manière très masculine) ont décidé de former une milice et d’utiliser comme ultime jugement le « dévoilement » des avatars troublant l’ordre ; un retrait d’anonymat donc. Processus présenté comme violent pour celles qui cherchent dans l’océan numérique une autre vie… mais qui pourrait se révéler bénéfique à la fin. Dans le monde de la chair et du sang, l’État japonais paraît absent, voire incompétent – la mère de Suzu meurt en sauvant une enfant de la noyade sans qu’on aperçoive la silhouette d’une agente publique et à la fin du film, la police prend une décision visiblement criminelle. La morale traditionnelle du pays n’est pas mieux lotie : les commentaires qui suivent le décès de la mère de Suzu sont éloquents. À l’inverse, Hosoda décrit la communauté (amicale, numérique, amoureuse) comme la seule chose à même de faire bouger les choses, d’aider, de réparer ou de sauver les gens.

Adapté d’un conte, Belle devait être une histoire morale. On y retrouve certaines lectures classiques : la beauté fabriquée par le regard, un monde d’adultes plus cruel que celui des enfants, un plaidoyer romantique autour de la confiance en soi et de l’amour… Cependant, le film complète cette pente naïve, par d’agréables subtilités, à l’image du père de Suzu dont la distance respectueuse et l’effacement sont rafraîchissants. Il me faut ici divulgâcher un peu pour aller plus avant : la relation entre Suzu et Shinobu, qui apparaît d’abord comme l’énième amourette de l’héroïne, se termine par une déclaration d’amitié ; même la relation entre Belle et « la Bête » est plus proche d’une relation d’affection fraternelle. Elle n’évite pas cependant une certaine représentation « maternisante » de Suzu. La scène l’opposant au père de Kei est d’ailleurs celle qui, sans doute, pose le plus de problèmes. Hosoda semble avoir voulu éviter de représenter la violence intrafamiliale de manière transparente, en montrant des coups portés, préférant l’allégorie et l’ellipse… Seulement, la figure de Suzu, seule blessée, mettant en fuite l’agresseur par sa pure détermination peut provoquer la gêne, tant elle euphémise les violences infantiles et leurs solutions ; la suite fait l’impasse totale sur le sort des adolescentes. On se trouve sans doute face à une aporie du projet lui-même – faire un film pour enfant sur une thématique aussi lourde – et qui vient également à travers le regard masculin du réalisateur.

Malgré cette anicroche, Belle arrive au sommet de la filmographie d’Hosoda. On y retrouve tous les thèmes chers au réalisateur, le rapport à l’animalité ( Les Enfants loups et Le Garçon et la Bête ), la place des univers numériques ( Summer Wars ) ou encore l’instabilité familiale et la puissance des communautés ( La Traversée du temps et Miraï, ma petite sœur )4 . Surtout, le film est un tour de force formel bien plus abouti dans son animation, classique ou calculée, et dans leur mariage, que ses précédentes œuvres. La bande-son, si elle touchera ou non en fonction des goûts de chacune, est d’une grande diversité, mariant symphonie et électronique à la manière de son style visuel ; la performance vocale de Kaho Nakamura ne manque en tout cas pas de puissance et de grâce. Le studio Chizu, fondé par Hosoda lui-même, s’installe un peu plus, avec son approche mélangée, dans le paysage de l’animation japonaise. Même s’il reste, notamment en termes d’entrées, loin derrière Ghibli ou le succès énorme du Your Name. de Makoto Shinkai, il a obtenu le plus gros box-office de son réalisateur. Quant à la spectatrice belge, elle peut profiter d’un long métrage musical, adulte et enfantin à la fois, plein d’expériences visuelles et de beautés contemplatives. Une œuvre à la fois populaire et pleine d’une délicate étrangeté.