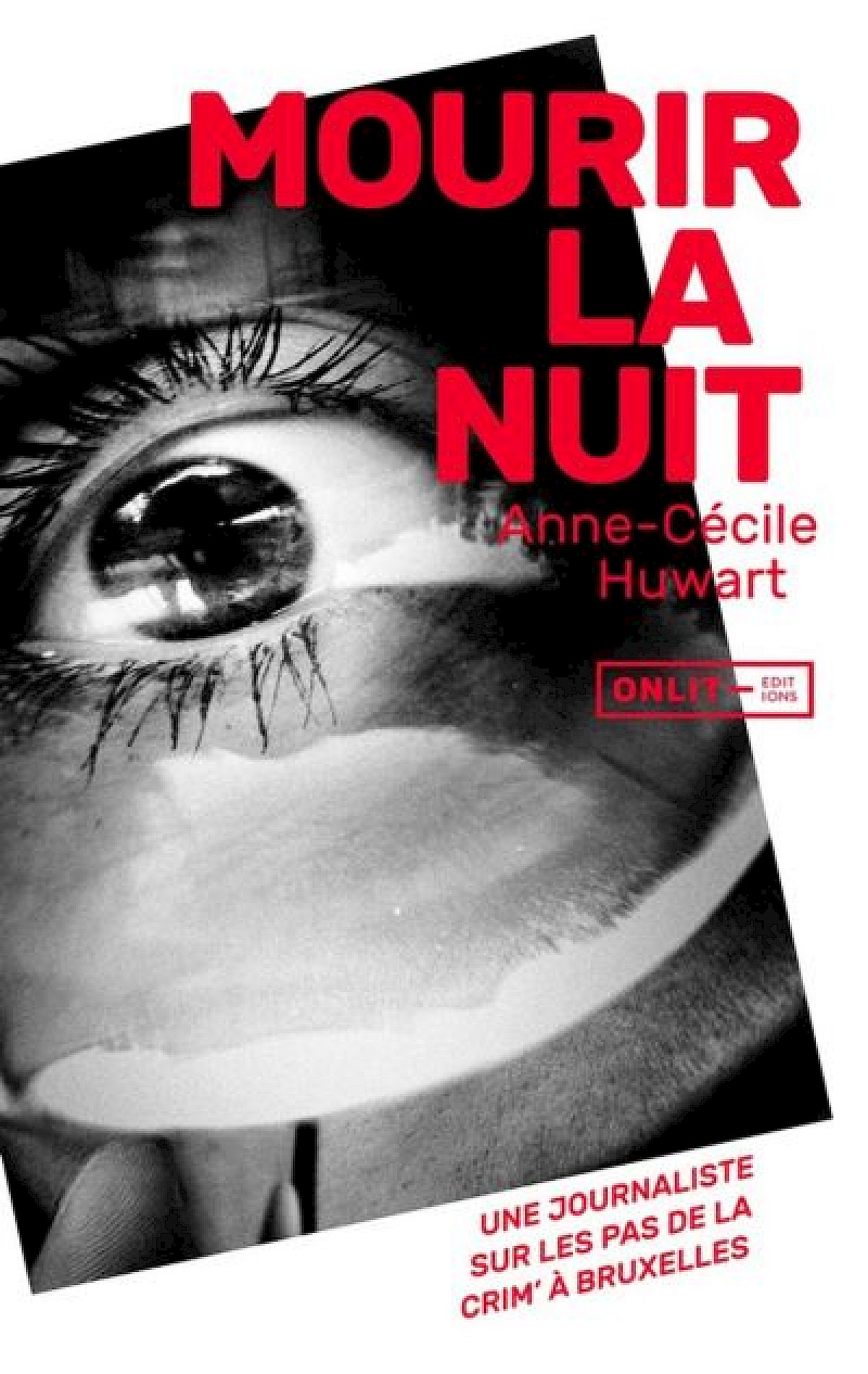

Karoo saute à pieds joints dans les nuits meurtrières de Bruxelles en compagnie de la journaliste Anne-Cécile Huwart ; deux morts, deux enquêtes, le visage d’une même époque.

D’un côté, il y a l’imaginaire collectif irrigué par les séries policières, des plus high-techs aux plus poisseuses… De l’autre, la réalité froide et nue, plus terre à terre mais néanmoins saisissante ; plus parlante aussi et révélatrice de l’esprit de notre société. Disons-le d’emblée : le travail de Anne-Cécile Huwart est essentiel. Il devrait s’agir d’un exercice constant, d’une grande entreprise partagée par de nombreuses journalistes1 travaillant à rendre compte du déroulement de la justice en Belgique. Malheureusement, la lectrice se trouve en présence d’une exception dans le paysage belge : une enquête au long court et retranscrite dans un espace, le livre, suffisamment large pour lui permettre de se développer pleinement.

La journaliste indépendante, qui écrit aussi pour Médor , Le Soir , Moustique ou encore Le Vif , a suivi pendant plusieurs années deux enquêtes pour meurtres survenus la même nuit. Entre le 2 et le 3 février 2014, deux corps sont découverts, le premier dans un appartement bourgeois de l’avenue Messidor, à Uccle ; le second dans le recoin d’une passerelle de parking à côté de la place Rogier. Un assistant social, proche de la retraite, et un sans-abri polonais cinquantenaire qui lui, bien sûr, n’y aurait jamais eu droit. Anne-Cécile Huwart a pu accompagner les enquêtrices dans leurs investigations jusqu’aux procès d’assises qui ont conclu les deux affaires. Son livre rend compte avec force détails du processus des institutions mais aussi de la personnalité de toutes les protagonistes gravitant autour des victimes et des tueurs.

L’incroyable apport de Mourir la nuit ne vient pas du récit des enquêtes elles-mêmes ou de la narration de l’autrice mais bien de l’exposition des rouages d’une société moins lisse et conforme qu’il n’y paraît. Ce n’est pas le spectacle du meurtre et de toutes ses conséquences qui est au centre de l’ouvrage mais bien toutes les mécaniques et tous les rouages qui l’ont rendu possible et qui finiront par le digérer dans le continuum social. La première victime, malgré un statut relativement confortable, était homosexuelle et avait subi des attouchements dans son enfance ; la seconde, durement affectée par la vie en rue, laisse derrière elle un énorme vide, comme si elle n’avait même pas mérité des origines, une histoire, des racines quelconques…

L’autrice, pour accéder à l’envers du décor, a été soumise à une relecture des autorités policières et judiciaires – même s’il est impossible d’évaluer les modifications demandées ou non, obtenues ou non, cela en dit beaucoup sur le statut précaire du journalisme d’investigation en Belgique. Presque moribond en terme d’espace alloué dans les grands médias, il ne dispose pour levier que l’acharnement et la volonté de ses dernières pratiquantes. Malgré la « censure » des institutions, le livre jette parfois une lumière crue sur le monde de la justice. Ainsi d’un avocat qui explique à la journaliste que son client lui a confié avoir effectivement commis les faits dont… il vient d’être acquitté. Le secret professionnel semble être, pour celui-là, un notion très élastique.

De même, quand un psychiatre abonné aux procès d’assises, rencontre la même journaliste et lui expose, avec un flegme royal, son analyse du profil de l’accusé et cela avant la tenue de son procès. Ce psychiatre a aussi le mérite de faire régresser sa discipline jusqu’au XIX e siècle en établissant des profils psychologiques essentialisants qui distinguent, par exemple, les « criminels vagabonds » des « personnalités normales » et qui utilise ces idéaux types boiteux pour juger, très directement, de l’opportunité d’enfermer quelqu’un derrière les barreaux. Le même psychiatre n’a aussi aucun problème à réaliser « en quelques heures » une analyse des aveux du coupable dont le résultat est exposé devant la cour comme une expertise scientifique. Les plaidoiries des diverses parties du procès – avocats des victimes, des accusés et avocats généraux – sonnent aussi, parfois, comme de mauvais remakes de thrillers américains.

Parce qu’il révèle cette réalité, le travail d’Anne-Cécile Huwart est important et indispensable. Mais cela ne l’exempte pas de commettre, parfois, des appréciations et des jugements que j’ai, personnellement, regretté. D’un point de vue général, l’autrice fait souvent preuve d’une vision très consensuelle de la réalité sociale – il y a, d’un côté, le monde normal, tel qu’il existe pour toutes les citoyennes normales et, de l’autre, le mal, le glauque, le monstrueux… Cela se retrouve surtout dans ses appréciations entourant le premier meurtre, celui de l’avenue Messidor. La victime et sa famille y sont traitées avec une tendresse et une compréhension admirable… mais aussi beaucoup plus marquée et sensible que celle qui entoure la personnalité, les motivations et les proches du coupable. Bien sûr, l’accès à l’intimité de personnes bien réelles a certainement dû conditionner les réactions de la journaliste et il est évident que la famille d’un meurtrier est moins facile d’accès que celle d’une victime. Cependant, cela apparaît aussi dans les remarques qu’Anne-Cécile Huwart fait (ou non) au moment des plaidoiries : si elle note l’hypocrisie et les piques de l’avocat d’un accusé (à raison), elle ne dissèque pas les énormités et la vulgarité de ceux défendant les familles de victimes ou l’État.

On est loin, très loin, de certaines démarches journalistiques et rédactionnelles comme celle de London ( Le Peuple d’en bas ), d’Orwell ( Dans la dèche à Paris et à Londres ) ou encore d’Henri Calet ( Les deux bouts ). Sans les comparer directement à Mourir la nuit , force est de constater que la démarche d’aller vers au réel, parfois un réel lointain, sombre ou crasseux, allait beaucoup plus loin à l’époque. Quand Anne-Cécile Huwart nous parle de la vie de la seconde victime et des milieux de sans-abris de Bruxelles, il est impossible de se faire une idée sensible de leur réalité. À l’inverse, la vie de la première victime, beaucoup plus bourgeoise et conventionnelle malgré sa « part d’ombre », est très bien amenée à la lectrice grâce à l’implication émotionnelle de ses proches et de l’autrice.

La subjectivité de celle-ci est la plupart du temps bénéfique au récit. Elle brise ce mythe absurde du journalisme neutre, où la journaliste ne serait qu’une pure machine à retranscrire des faits dont l’objectivité serait, soi-disant, parfaite. Au contraire, la démarche d’Anne-Cécile Huwart est empreinte de doutes, de désirs, d’impressions et d’une humanité qui créent des ponts avec la lectrice et lui permettent de s’investir dans le récit des évènements. Mais, cette subjectivité définit, indirectement, les limites explicatives et compréhensives de l’ouvrage, sans jamais les énoncer littéralement. Le livre se serait enrichi d’une plus grande mise en avant de ces zones grises, aux frontières des normes étriquées des mœurs bourgeoises belges.

Mourir la nuit , édité chez Onlit, est un petit miracle et le fruit d’un paradoxe que l’autrice évoque de manière extrême. Dans sa postface d’abord, quand elle note que son ouvrage s’inscrit dans un journalisme au long court et non pas dans le flux permanent et insensé de l’info – état des lieux qu’elle prend soin de poser sans jeter la pierre à ses collègues journalistes qui, souvent, ne font que subir des politiques de management éditorial absurdes et oublieuses de l’éthique. Dans les trente premières pages de l’ouvrage, ensuite, où elle explique que les inspectrices de police qu’elle a côtoyé sont loin du « cliché » de la flic brutale et violente. Elle fait alors – volontairement ? – un parallèle entre ces policières enquêtrices, l’exception comparée aux effectifs du maintien de l’ordre et des agentes de terrain, et les journalistes enquêtrices, l’exception comparée aux cohortes de petites mains travaillant sur des dépêches, des interviews, du contenu culturel ou lifestyle.

J’espère relire, sous la plume d’Anne-Cécile Huwart ou sous celle d’autres journalistes hérétiques, de nouvelles enquêtes, de nouvelles mises à nu du réel. J’ai envie de croire que Mourir la nuit va jouer un rôle phare et créer des vocations (à défaut d’un modèle économique). C’est en tout cas une surprise bienvenue et encourageante dans un monde de moins en moins intelligible et où les médias sont de plus en plus soumis à la médiocrité du tout présent, du tout économique et de la volonté fantasmée d’un lectorat pourtant plein de désamour pour toutes les « nouvelles formules » qui lui sont proposées. Au fond, des médias qui font mine d’oublier qu’ils conditionnent les pensées de l’opinion, bien plus qu’ils ne sont conditionnés par elle.