Je me souviens d’avoir beaucoup écouté Bowie à la fin de l’adolescence – des assemblages hétéroclites de titres glanés ici et là. Je me souviens de Reality en 2003 et de Fall Dog Bombs the Moon , que les Inrocks avaient repris sur une de leurs compilations – dont j’ai complètement oublié par ailleurs la composition. En fait, je me souviens surtout de Slow Burn , un truc récent à l’époque.

Je me souviens que ce texte bref, fulgurant, parcouru d’accents prophétiques, je ne le comprenais pas – ou alors tout juste assez pour y entendre (au prix de quel contresens peut-être ?) comme la formulation de ce qu’on peut pressentir à quinze-seize ans du temps qui file.

Je me souviens, parce qu’il revient encore parfois quand je l’écoute aujourd’hui (amoindri et feutré cependant), je me souviens de l’état d’euphorie inexplicable dans lequel ce morceau me mettait. Sound and Vision avait un peu le même effet : cette capacité à attiser d’un coup (ou à raviver) la vie intense et incohérente qu’on mène toujours dans les parages de l’enfance.

Au même moment, sans trop y réfléchir, je crois que j’ai associé cette chanson à Ashes to Ashes – rapport à la brûlure, etc. Je n’en étais pas certain alors (je ne faisais que le soupçonner), mais il me semble aujourd’hui que le feu couvert dont parlait Bowie ( Like a slow burn / Leading us on and on ) touche autant à la colère et à l’angoisse qu’à la joie.

Bien sûr, il y a cette espèce de sous-texte apocalyptique, post-9/11 ; il y a la peur, ainsi que la liberté contrariée, toujours. Mais d’un autre côté on dirait que le brasier de Slow Burn ouvre aussi au ravissement (fiévreux, il faut le dire) qu’on éprouve parfois, au lieu d’une juste révolte, face au spectacle de l’infamie ou de l’absurdité faisant retour ou, pire, demeurant : on and on and on …

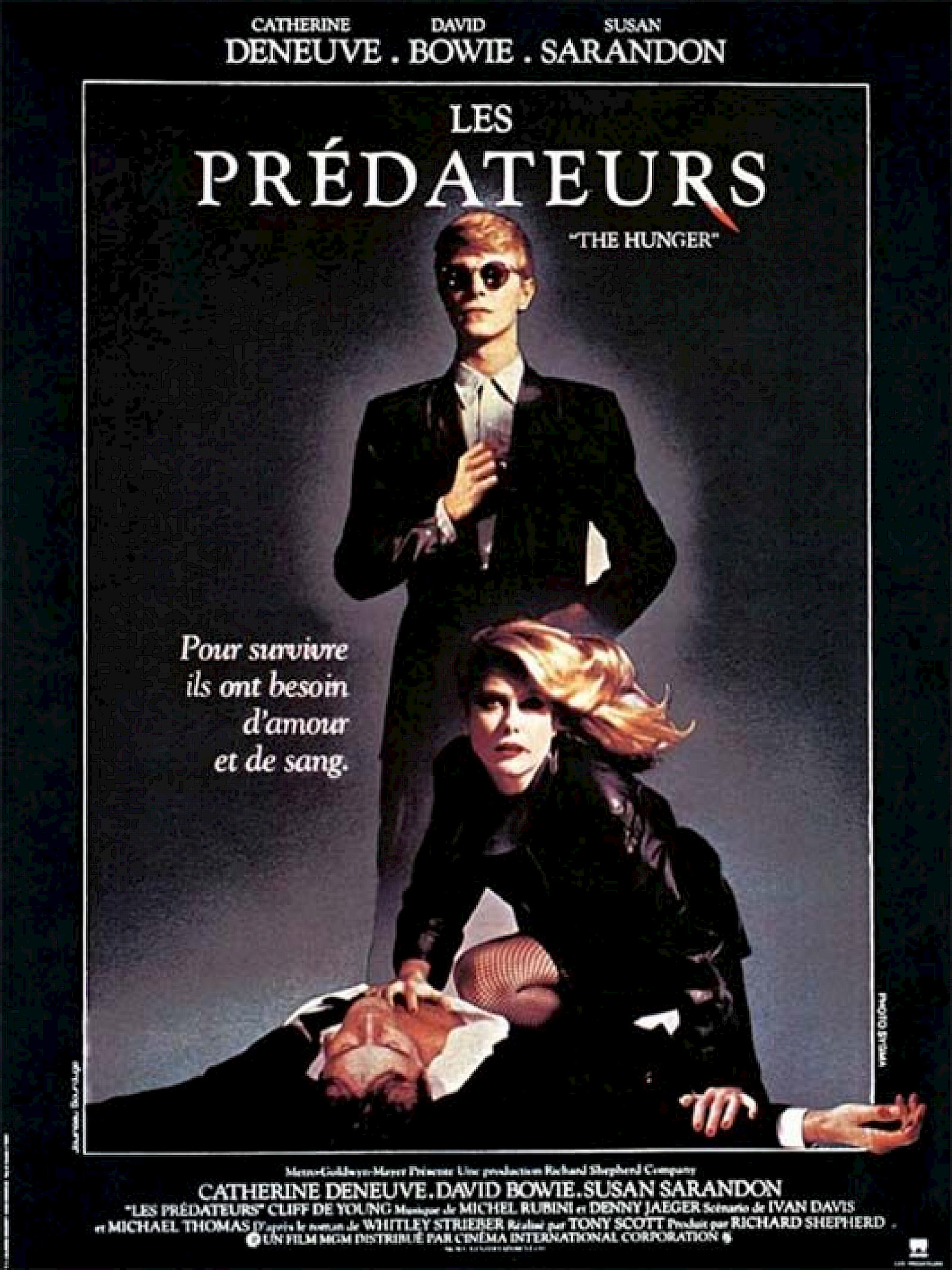

Plus tard, j’ai vu les Prédateurs . Je me souviens que Bowie y promenait sa silhouette éthérée, en vampire cherchant désespérément à contrecarrer les effets du temps. Je me souviens de lui, oisif et solitaire dans la pénombre, de voiles livrés au vent et de colombes qui volent au ralenti – comme celle de Roy Batty, à la fin de Blade Runner .

Dans le film de Tony Scott, le personnage interprété par Bowie va comme toute chose à la charogne, mais il ne meurt pas vraiment. Je me souviens que, quelques instants avant de sceller le cercueil promis à l’accueillir pour le reste de l’éternité (une boîte en bois, en fait), Catherine Deneuve, en pleurs, lui murmure quelques mots :

There is no release, my darling. No rest. No letting go. Humankind die one way, we another. Their end is final, ours is not. In the earth, in the rotting wood, in the eternal darkness, we will see, and hear, and feel .

Je me souviens du Trio n° 2 de Schubert, puis de Bowie jouant du violoncelle (jouait-il vraiment ?). Je sais, je me le rappelle très bien, qu’au cours du film j’ai oscillé entre une forme de tristesse profonde et l’envie de sourire devant le sérieux ampoulé de certaines images.

Maintenant que Bowie n’est plus tout à fait là, je repense à Slow Burn et aux Prédateurs et j’ai l’impression que tout – son parcours, sa disparition et peut-être ce qu’on fait tous en général au cours de l’existence (voir, entendre, éprouver) –, que tout prend son sens dans cet entre-deux ou cette hésitation prolongée entre abattement et jubilation.

Découvrez tous les "This is your song"...