Écrite et jouée par Raphaëlle Bruneau, la pièce Qui est blanc dans cette histoire ? questionne l’héritage colonial et le racisme depuis un point de vue inhabituel. Découverte à l’Espace Magh, elle mérite largement d’y jeter un œil pour les nombreux points de tension qui la traversent.

Il est intéressant de faire un détour par le distributeur et diffuseur de la pièce, La charge du rhinocéros . Né au début des années 2000, ce dernier s’est notamment engagé depuis 2017 à promouvoir des pièces autour du continent Africain, Maghreb et Afrique subsaharienne. Il en est ressorti de nombreuses pièces seules en scène. Si je ne peux pas toutes les évoquer – elles sont déjà nombreuses – je citerai celle que je connais le mieux et qui, petit chanceux que je suis, se rapproche le plus de Qui est blanc dans cette histoire .

La charge du Rhinocéros m’est familière pour Traces – Discours aux nations africaines. Cette pièce est une bombe dont la déflagration laissera des traces en moi pour un bon bout de temps. Et pourtant, il n’y avait là qu’Etienne Minoungiou, accompagné par un texte de Felwine Sarr et par la musique de Simon Winsé, magnifiquement à propos. Nulle avalanche d’effets, uniquement un texte clamé lors d’une fin d’après-midi d’automne aux Halles de Schaerbeek.

Etienne Minoungiou n’en était pas à son premier coup d’essai. Il a également prononcé les mots de Sony Labou Tansi dans Si nous voulons vivre ou encore les mots du plus connu Aimé Césaire dans Cahier d’un retour au pays natal . Bref, il a rendu vivante la parole de penseurs, d’artistes africains, afin de donner à entendre tantôt une critique féroce de notre monde, tantôt l’espoir qui doit continuer à le porter, tantôt les deux à la fois.

Qui est blanc dans cette histoire ? a pour intérêt d’apporter une autre perspective à celles d’Etienne Minoungiou. Il ne s’agit plus de parler d’Afrique de la même façon. Raphaëlle Bruneau joue sa pièce en contrepoint. Arrière-petite-nièce de missionnaire, elle ne pose pas le point de vue d’une africaine sur un problème africain, ou un point de vue africain sur les troubles qui agitent le monde, mais le point de vue d’une femme ouest-européenne sur des problématiques africaines. « Imposture ! » Pourrais-je entendre crier par-ci par-là, parmi les voix les plus radicales. Mais, les choses sont bien entendu plus complexes. Le bébé ne peut pas être jeté avec l’eau du bain sur un simple soupçon afin de régler le problème à coups d’ultra-solutions. Si c’était le cas, cela ferait bien longtemps que le monde serait lavé de ses soucis pour ressembler (et sûrement uniquement ressembler) à un paradis. Or, ce n’est pas de paradis dont Raphaëlle Bruneau souhaite parler.

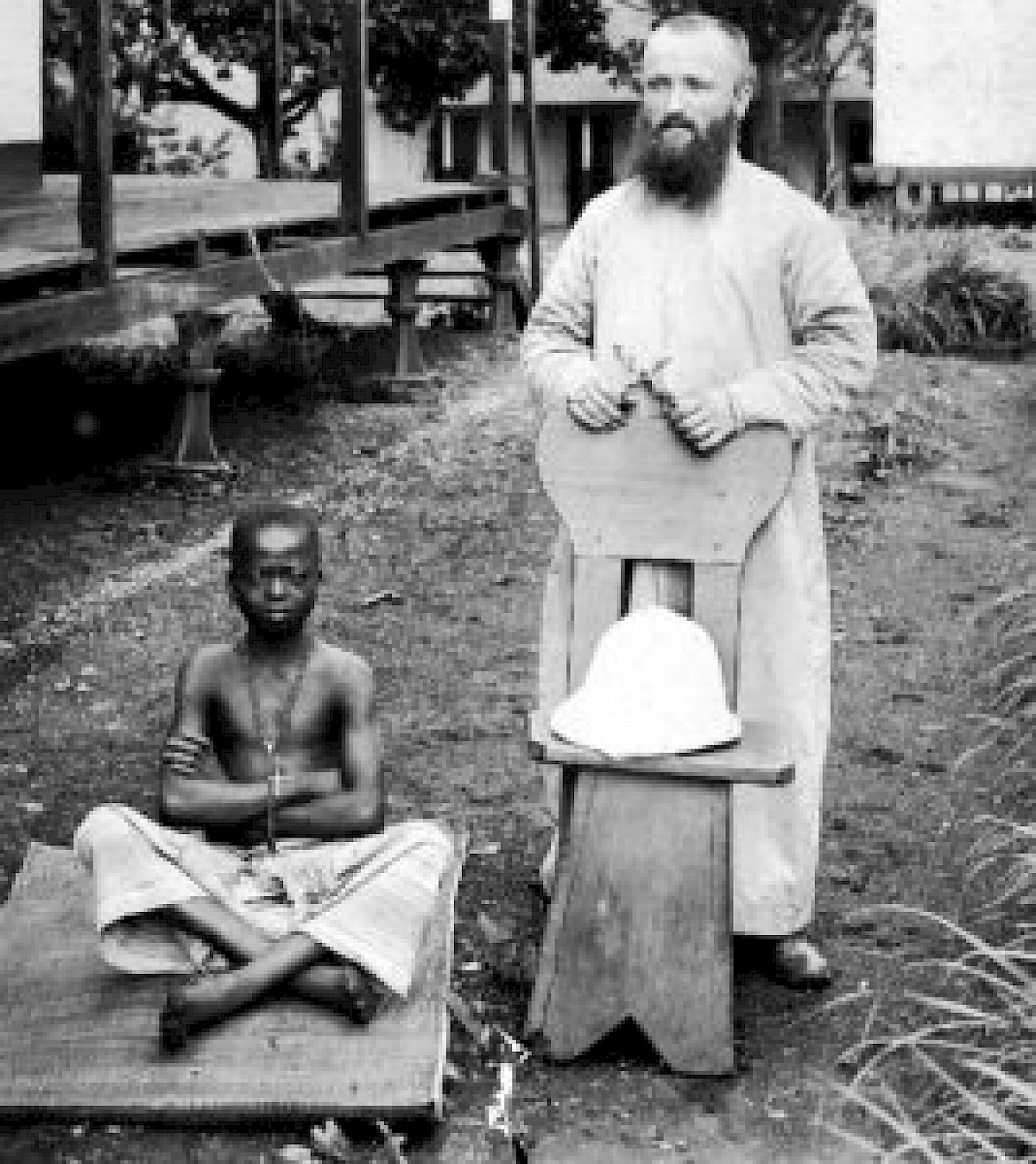

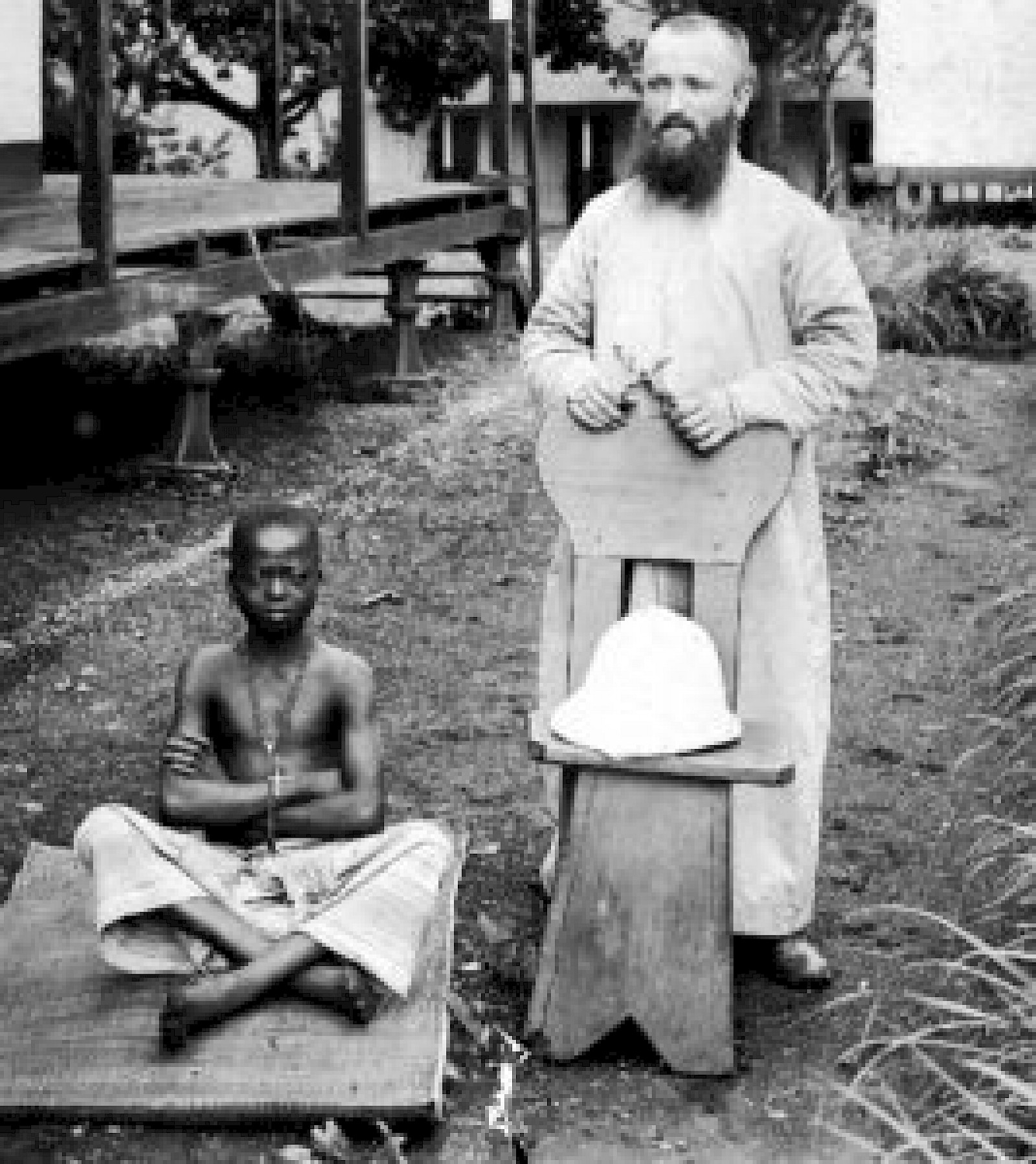

L’auteure et comédienne de la pièce s’est plongée dans les archives familiales et s’est penchée sur les lettres que son arrière-grand-oncle a écrites à sa tante. Il y relate son quotidien de missionnaire au Congo-Brazzaville. Par ce geste, Raphaëlle Bruneau souhaitait élucider son propre passé autant que son présent. Elle n’est en effet pas uniquement liée à l’Afrique par ses ancêtres, mais également par son compagnon d’origine africaine, avec lequel elle a eu un enfant métis. Elle se situe donc dans une situation très singulière où elle subit le racisme et en même temps est descendante des pires représentants en la matière. Raphaëlle Bruneau, pourrais-je dire, est la tranche qui relie les deux faces de la même pièce : racistes côté face et les Autres des racistes, celles et ceux qui ne sont vus que par les stéréotypes et donc invisibles, côté pile. Position « privilégiée », ou en tout cas tout indiquée pour livrer un témoignage percutant.

Mais, est-ce vraiment le cas ?

Raphaëlle Bruneau choisit d’incarner trois personnages. Deux se situent dans le passé colonial du Congo-Brazzaville. Elle incarne son arrière-grand-oncle et une jeune fille, prénommée en hommage aux femmes courageuses qui peuplent certaines œuvres de Toni Morrison. Cette partie s’appuie sur de nombreuses données géographiques, l’exposition du quotidien, avec un soin qui immerge aussitôt dans ce passé lointain. Le troisième personnage n’est autre qu’elle-même, confrontée au racisme que subit son propre fils. Dans ces trois cas, elle choisit de mettre surtout en avant son ressenti face à tout ce qu’elle a lu en lien avec le sujet, de dénoncer, de critiquer, autant l’attitude de ses ancêtres que l’attitude des xénophobes de tout poil.

De mon point de vue, l’intérêt principal se situe du côté de l’héritage colonial, un sujet qui est peu abordé à ma connaissance (ou avec une discrétion subie ou volontaire) à partir du vécu occidental. Ce qui tombe plutôt bien, comme c’est le cœur de la pièce. Il est intéressant en tant qu’il porte en lui une question universelle : la responsabilité à l’égard des générations futures. À travers le témoignage de Raphaëlle Bruneau, il apparaît que là où les colons, missionnaires, politiciens et autres scientifiques affiliés à la cause se définissaient comme responsables de l’élévation du « nègre » à la civilisation, le recul historique démontre le contraire. Maintenant, les descendants doivent faire avec le poids des actions des générations précédentes. La responsabilité telle que pensée par les « missions civilisatrices » se révèle être une irresponsabilité, en tant qu’aujourd’hui elle plombe la possibilité de créer des relations saines dans des villes européennes cosmopolites. Et cela vaut également pour les politiques fascistes qui ont marqué la première moitié du XXème siècle et qui ont fait de nombreux « petits » continuant de sévir jusqu’à nos jours. À de nombreuses reprises, Raphaëlle Bruneau témoigne par exemple devoir s’excuser, non pas pour ce qu’elle a fait mais pour ce que ses aïeux ont pu accomplir.

Là où le bât blesse, c’est que l’accentuation sur les émotions, sur la colère, ne permet pas la précision et le nuancier important que j’ai pu déceler chez David Van Reybrouck, chez les historiens de l’Histoire générale de l’Afrique, et certainement décelable chez d’autres. Lorsqu’elle aborde le racisme, tout s’aplatit soudainement. Le paysage imaginaire devient décor et l’artifice se révèle : une description minutieuse comme moyen pour arriver à une fin, plutôt qu’une fin en soi.

Le discours n’a plus l’épaisseur qu’il possède lorsqu’elle évoque la vie religieuse, les conversions forcées, la culpabilité consubstantielle au christianisme. Il retombe sur des lieux communs, sur des discours déjà prononcés, des mots usés à force d’avoir roulé leur bosse dans des milliers voire des millions de bouches. Pour reprendre des exemples tirés de la pièce, c’est très bien de parler de « racisé », du langage « petit nègre », comme ils évoquent des problèmes bien réels. Mais, à force de les employer, ils perdent de leur magie, de leur force. Ils rentrent dans le rang et n’ont plus la brillance qu’ils avaient au départ. Ils se solidifient dans des formules passe-partout et deviennent abstraits, se déconnectent des situations particulières qu’ils devraient dénoncer et se mettent à desservir leur objectif premier. Et cela vaut pour tous les concepts militants employés jusqu’à être usés jusqu’à la corde. Finalement, je suis sorti de la pièce sans avoir été dérangé autant que je devrais l’être, repartant sans être inquiété. Parce que c’est une terminologie qui ne percute plus à force d’être employée.

Il aurait fallu accomplir un travail plus important sur le langage, pour que je puisse être atteint plus profondément. Mais, aussi, il aurait fallu faire droit à une logique moins unilatérale, là où Raphaëlle Bruneau ne sort pas du schéma bourreau-victime, se contentant d’inverser le premier terme et le second selon qu’elle se place du point de vue de la victime (elle, la jeune congolaise) ou du bourreau (« elle », son arrière-grand-oncle). Alors que le redoublement de sa personne était prometteur, il contribue surtout à tout resserrer autour de son expérience et à empêcher un décentrement salvateur permettant d’esquisser une solution plus étayée qu’un « soyons fiers de nous-mêmes au lieu de nous enfermer dans la culpabilité » qui paraît un peu trop léger pour être pleinement satisfaisant.

Lorsque je vais voir ce genre de pièce, j’espère toujours qu’elle apportera un étage supplémentaire pour édifier une solution aux tensions qui tiraillent nos sociétés contemporaines. J’espère en sortir en me disant « Ça y est, on y est », ça y est, on fait un pas de plus pour sortir de l’opposition agonistique dans le sens de la lutte de tous contre tous (coucou Thomas Hobbes), de violences verbales et physiques sans fin au point de contaminer des productions culturelles dénuées du recul suffisant pour voir l’ensemble du tableau. Œil pour œil, dent pour dent, vaincre le feu par le feu, offensive et défensive, attaque et contre-attaque. Colère contre blessure. J’espère sortir de ce cercle vicieux et qu’enfin débute le dialogue harmonique ou du moins un dialogue plus sain, où le mépris n’appelle pas au mépris. Où tout ne se résume pas à une lutte entre égos blessés dans leur amour propre.

Si ça n’a pas tout à fait été le cas ici, Qui est blanc dans cette histoire ? a toutefois le mérite d’engager la réflexion. Plus qu’une pièce examinant les traits saillants de la situation à travers l’ensemble des rapports qui lui sont inhérents, j’ai le sentiment d’avoir assisté à une pièce de sensibilisation. Succincte et parcellaire, plus que de faire des emprunts aux méthodes de la recherche scientifique (même s’il y a eu un sérieux travail de récolte de témoignages), la pièce tend vers le stand-up. Elle s’adresse au public à l’aide de scènes du quotidien auxquelles il est aisé de s’identifier. Cela permet de créer une connivence par laquelle le public peut plus aisément se sentir concerné. Aussi, cela expliquerait les exemples parfois grossiers qui sont mis en avant, comme cette vidéo du Pukkelpop qui finalement n’apporte pas grand-chose en dehors d’entretenir un fond de références communes. Mais malgré tout, même de ce point de vue-là, cela ne marche qu’à moitié sur moi. Une de mes critiques précédentes reste d’application : l’emploi trop récurrent de clichés complique l’implication.

Ce qui reste

Alors, que reste-t-il de la pièce ? Si le décor, minimaliste, est anecdotique et insignifiant, le jeu de l’actrice est très certainement convaincant, arrivant à faire vivre la scène de ses personnages. Certainement aussi, comme je l’ai déjà dit, il reste son exploration historique. Également, la question de l’héritage, qui mérite d’être posée et examinée avec soin au point de pouvoir faire l’objet de tout un documentaire ou de tout un livre. D’ailleurs, une recherche sur internet montre combien ce travail doit encore être accompli. En introduisant « descendants de colons », les premiers résultats dirigent aussitôt sur le côlon descendant ainsi que les maladies liées au rectum. « Descendants de missionnaire », sans être autant à côté de la plaque, n’apporte pas plus de résultats. Il faut donc jouer finement avec les termes pour obtenir une réponse satisfaisante. Ce constat renforce l’importance d’une investigation rigoureuse sur le sujet. Enfin, la parenthèse refermée, il reste évidemment son titre, astucieux, qui ouvre sur de nombreuses questions intéressantes qui n’ont pas pleinement été évoquées.

Qui est blanc dans cette histoire ? entrouvre la possibilité d’une répartition des rôles moins figée, où tout le monde est entaché de quelque chose, est susceptible d’erreurs, de réactions disproportionnées. Que ce soient les racistes ou même les « racisés », comme les excès des réactions défensives peuvent tout à fait se retourner en offensives à part entière. Où finalement, on se rapprocherait davantage des conséquences concrètes des discriminations en tous genres, c’est-à-dire d’une gigantesque piste pour autos tamponneuses. Où si je prends un coup ce n’est pas forcément parce que j’ai spécialement insulté quelqu’un, mais parce que quelqu’un a pris un coup et, emporté par le choc, me le transmet à son tour. Où, si je donne des coups, ce n’est pas forcément parce que cette personne m’a spécialement heurté, mais parce que j’ai pris un coup et, emporté par le choc, je le transmets à mon tour. « Qui est blanc », ce serait donc la personne qui resterait suspendue dans le vide, hors-piste, épargnée par les mouvements d’humeur que les injustices du quotidien pourraient occasionner.

Qui est blanc dans cette histoire ? résonne comme une question audacieuse, en tant qu’elle soumet au point d’interrogation une identité qui s’est voulue si régulièrement une affirmation sans équivoque. C’est une question qui gratte, qui se déplace sans cesse d’un problème à un autre. Comme si, une fois que l’évidence de la « blanchité » est levée, il ne subsisterait plus que des difficultés. Qui est blanc ? Est-ce la protagoniste de cette pièce ? Peut-on encore se dire blanc quand on porte en soi non seulement le fruit de sa descendance, mais tout à coup croisé à l’héritage d’une descendance méprisée ? Qu’est-ce qu’être blanc, au juste ? En dehors des clichés de suprématisme, d’élitisme, d’étalon de mesure indiscutable ? Et même, n’est-ce pas scandaleux de devoir ainsi questionner la « blanchité », comme cela reviendrait au passage à se dissimuler derrière un écran de fumée face à chaque doigt accusateur ? « Non, je ne suis pas blanc, je suis au confluent des cultures X et Y » ? « Un problème blanc, où cela ? Il y a des problèmes blancs, à vous maintenant de trouver quel problème est plus problématique que les problèmes qui le sont moins ! en tout cas cela ne me concerne pas. » Mais, en même temps, ne serait-ce pas aussi scandaleux de ne pas la mettre en question, comme cela reviendrait à entériner un ordre des choses séculaire ? Qu’est-ce que c’est encombrant, d’être blanc, si on y réfléchit plus avant ! Entre risque d’imposture et devoir de responsabilité vis-à-vis du passé, où les deux cas se résument à être en décalage face à soi-même. À ne jamais tout à fait pouvoir dire ce qu’il en est maintenant de cette « identité blanche », autrement qu’en disant qu’elle est justement « blanche » comme elle n’a peut-être jamais été qu’une identité artificielle, une page vierge. D’ailleurs, peut-être que je suis déjà à côté du sujet, peut-être que mes suppositions sont déjà parties trop loin, et qu’il faut tout reprendre en répétant : « Qui est blanc dans cette histoire ? ».

Ainsi, en grattant un peu les couches superficielles, il reste dans la pièce de Raphaëlle Bruneau des questions qui parcourent le texte en filigrane, des idées qui affleurent. Elles sont encore embryonnaires, pour moi, qui ne suis pas un connaisseur par exemple des whiteness studies. Mais elles sont suffisamment stimulantes pour déblayer des pistes anciennes et nouvelles. Or c’est peut-être ce qu’il en reste de plus précieux.