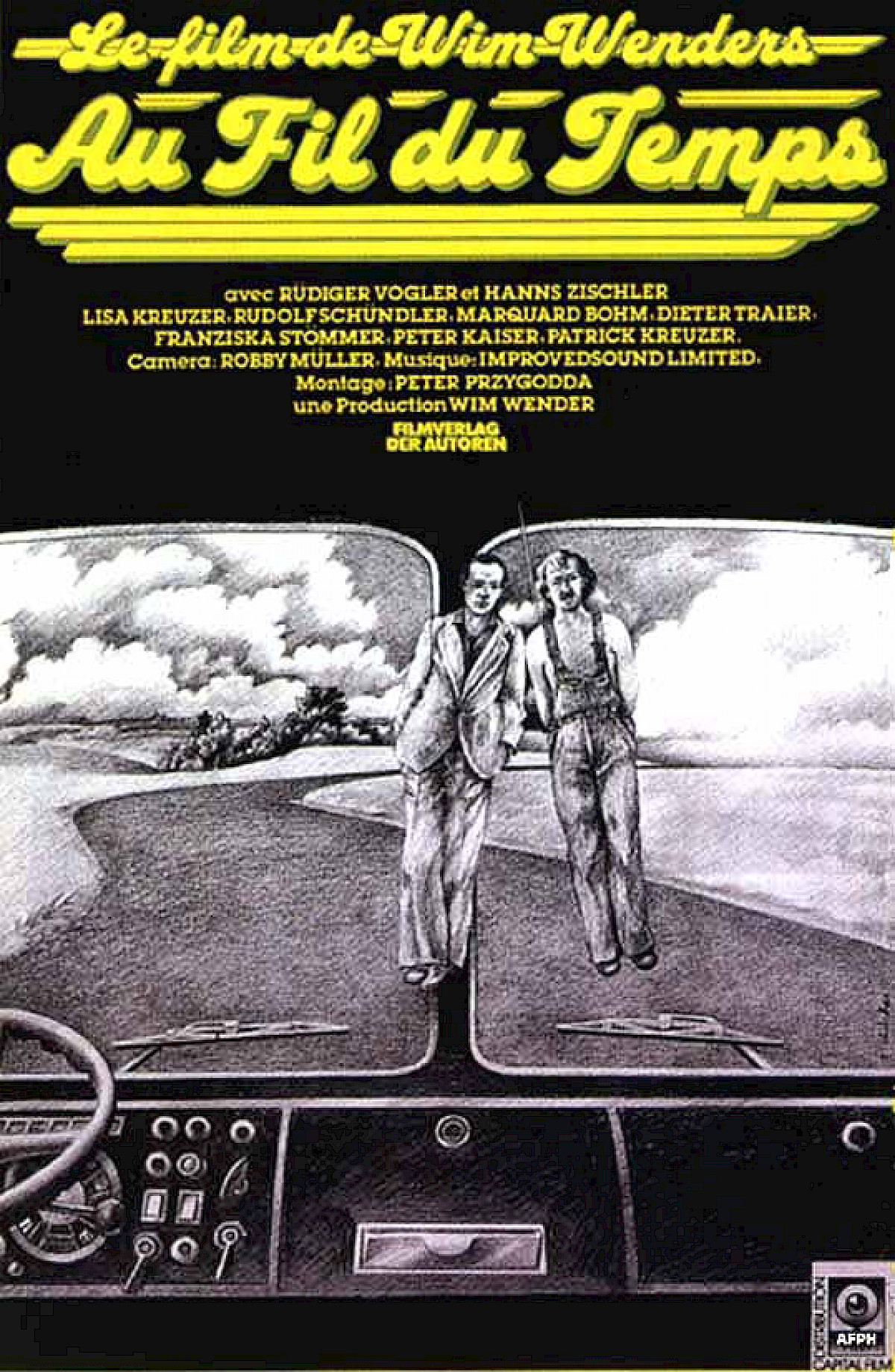

Im Lauf der Zeit

Le pitch ?

Nous sommes au cœur des années 1970, dans l’Allemagne (fédérale) profonde, sa campagne, ses cités. Bruno est un routier solitaire, qui promène son camion le long de la frontière est-allemande tout en s’arrêtant à droite et à gauche pour réparer le matériel de projection de salles de cinéma. Il assiste au demi-suicide de Robert, qui a jeté sa voiture dans un fleuve mais s’en extirpe ensuite, comme dépouillé de son passé, et le recueille, quasi sans explication. Ce qui n’aurait dû être qu’une intervention ponctuelle se mue en odyssée, les deux hommes traversant le pays en partageant mille petites (et grandes ?) aventures, progressivement reliés par le vécu commun et des bribes d’information mais demeurant longtemps campés dans une réserve (faussement) paradoxale. Jusqu’au moment où ils atteignent un cul-de-sac, une route qui s’achève brutalement au niveau d’un baraquement insolite, un ancien poste de surveillance, qui toise l’autre monde (communiste) avec ses inscriptions en anglais, comme autant d’appels à l’ouverture, à l’évasion. Ils vont passer la nuit au milieu du no man’s land, malgré les risques, et les masques, soudain, vont tomber.

À mille lieues d’une narration classique, ce film s’apparente à une errance, ce qu’il n’est pas, en fait, vu que Bruno suit un plan de route planifié. Et qu’il transporte son home avec lui, comme une coquille d’escargot. Mais c’est un road movie , l’un des plus achevés qui furent jamais, avec Easy Rider , et l’on sent affleurer l’ombre de Kerouac ( Sur la route , le roman-phare des beatniks). L’un des plus subtils aussi, car voyager, ici, n’est pas la panacée universelle : Robert (qui a quitté sa femme et ne s’en remet pas) y recourt pour se reconstruire ; Bruno, a contrario , a beau se déplacer, il vit en marge du monde, protégé par un camion/bunker, et il lui faut l’apparition d’un tiers, le grain de sable dans la mécanique, pour que son périple s’incurve, que les étapes en acquièrent un sens nouveau.

La progression est remarquable. D’un récit picaresque à une trame plus dense, d’une litanie de rencontres aléatoires, qui propulsent à la découverte de l’altérité (un homme qui a perdu sa femme dans un mystérieux accident de voiture, une ouvreuse des plus accortes, etc.), à un retour identitaire quasi freudien (Robert, après avoir revu son père, pousse Bruno à retourner dans la maison de son enfance, sur une île rhénane). Certes, il faut s’habituer au rythme lent et au minimalisme des échanges, des épisodes (qui frôlent tantôt un récit policier, tantôt une romance ; empruntent les accents du comique lunaire d’un Keaton ou ceux d’un thriller post-atomique), mais on est très vite emporté. Par la beauté classieuse des plans (Wenders n’est pas pour rien un grand photographe et son adjoint Robby Müller réalise des merveilles) ou la bande sonore envoûtante. Par l’empathie nourrie pour les des deux protagonistes (les excellents Rüdiger Vögler et Hanns Zischler) en quête de « l’or du temps », de la substance même de la vie. Par la polysémie aussi, qui éclate dans de multiples contrepoints : on plonge dans l’histoire du cinéma mais il faut réinventer un art moribond ; il faut réécrire son existence tout en se confrontant au passé nazi du pays, aux fautes des pères et grands-pères ; on traverse une Allemagne contemporaine de proximité, encombrée de reliquats (de l’industrie, de la guerre froide…) mais l’Amérique fantasmée et le grand large traversent les vitres du camion… et l’écran.

Un point d’orgue ?

Robert, ayant accompli un crochet pour revoir son père, le retrouve désemparé dans son imprimerie, désabusé par la chute progressive du journal auquel il a voué toute sa vie. Mais les retrouvailles sont complexes. Robert n’était plus venu depuis la mort de sa mère et il aspire à exprimer enfin ce qu’il a sur le cœur. Il oblige son père, si bavard, à se taire, essaie de communiquer. Le temps file. Le père s’endort. Le fils utilise sa presse pour réaliser une édition spéciale où il explique comment se conduire dignement avec une épouse. Parle-t-il à son père ? À lui-même ? Et comment interpréter la médiation du journal ? Robert assume enfin son héritage ? Pour le meilleur et pour le pire ?

Spoiler (à ne pas lire si l’on n’a pas encore vu le film) :

Le final, dans le poste de surveillance, est de toute beauté.

Bruno : « Pour la première fois, je me vois comme quelqu’un qui a vécu un certain temps. Et ce temps, c’est mon histoire. C’est assez réconfortant. » On comprend en effet que tout le film a consisté à plonger dans la matière du temps, à rechercher des fragments de ce qu’est la vie. Cette fois, les langues se délient, on glose, on se bouscule, la charge/décharge est si électrique qu’on en vient même aux mains. C’est la complexité du monde dévoilée. Comment être pleinement soi, sans aliéner ni être aliéné, mais, en même temps, connaître le partage, la complicité, la fusion ? Avec une femme, par exemple. Cette guerre entre lucidité et engagement derrière eux, Robert et Bruno vont pouvoir entamer une nouvelle page de vie. Après trois heures de vagabondages frais, spontanés enchâssés à l’intérieur d’une suite de photographies méticuleusement cadrées, comme des papillons dans un filet, le Bildungs’s roman s’achève par un post-scriptum magique. À la fin de sa tournée (NDLA : il déchire son carnet de route), Bruno visite une dernière salle de projection et une responsable aux allures de Pythie esquisse une ultime mise en abyme : « Le cinéma est l’art de voir, disait mon père. » Mais celui-ci, désormais, dévoyé, abrutit et paralyse, « étouffe le sentiment que les spectateurs ont d’eux-mêmes et du monde ». Alors, elle entretient son matériel mais a renoncé à projeter quoi que ce soit. Et elle attend. Des temps meilleurs. Une nouvelle aube. La quittant, Bruno lève la tête vers le fronton du cinéma sans film et scrute son nom : L’Écran blanc . Sublime !

Wim Wenders, avant le succès de Paris, Texas ou des Ailes du désir , était alors un réalisateur underground réservé aux campus universitaires mais il avait atteint un sommet d’expression lumineux, livrant ici un véritable manifeste du cinéma d’auteur. Prolongé l’espace d’une trilogie (NDLA : Alice dans les villes a bouleversé mon adolescence !). Qui réapprend à regarder.