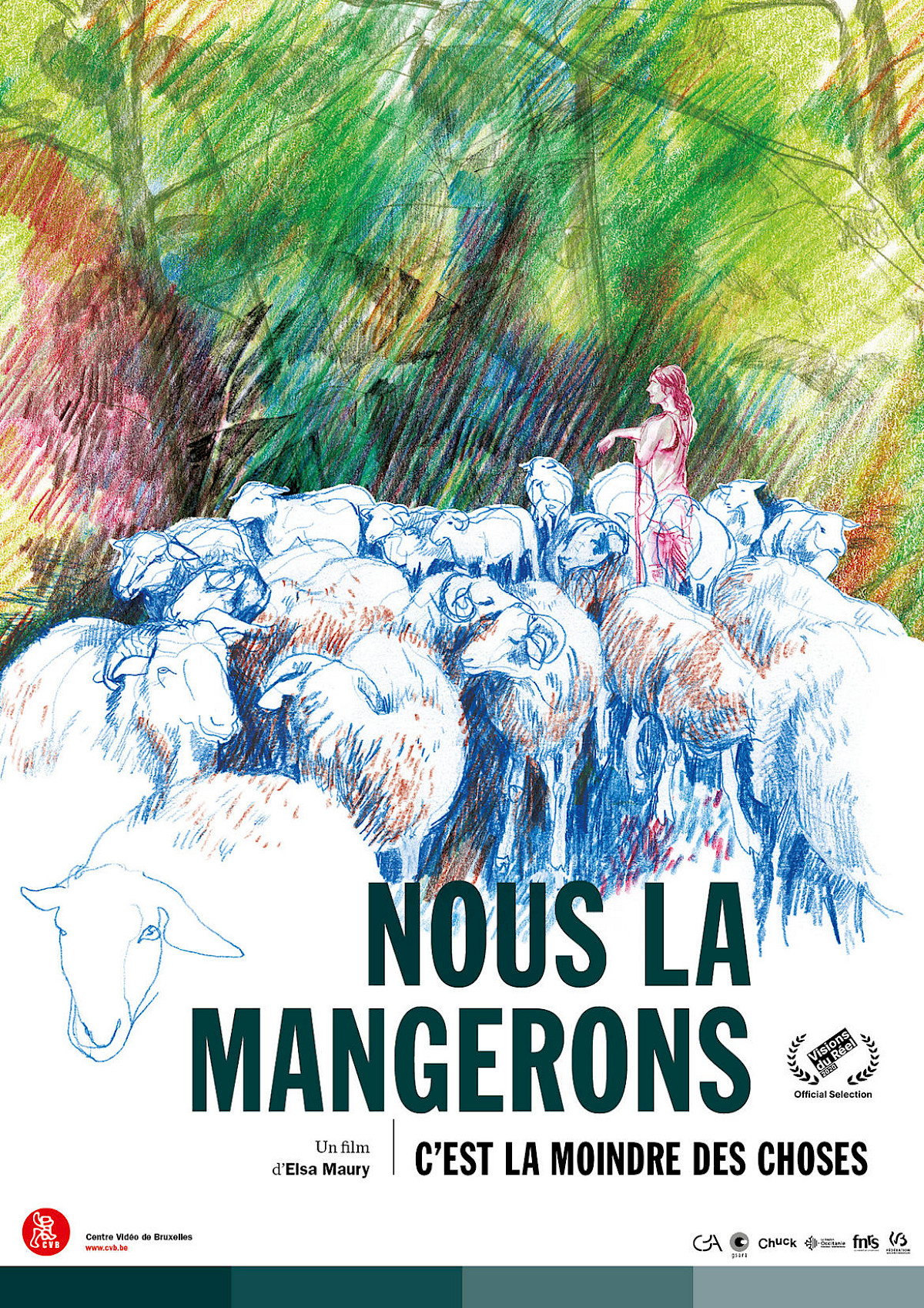

Nous la mangerons, c’est la moindre des choses

Est-il indispensable de devenir végétarien lorsque la viande nous demeure un plaisir ? N’est-il pas d'autre façons de penser notre rapport aux animaux, rendant leur consommation plus juste, et notre regard sur leur provenance moins aveugle ?

Que voulez-vous que je réponde à l’affirmation mystérieuse qui sort de ces éblouissements ? que voulez-vous que je devienne, moi l’homme, cela étant sur moi ?

Victor Hugo 1

Ici, une bête se lamente. Au sol, sur l’herbe verte, un agneau étendu, mort. Ou bien dort-il, ce petit ? Un mouton, sans doute la mère, secoue ce maigre cadavre de sa patte. S’éloigne un peu. Revient. Numéro 61006 épinglé à l’oreille, elle tourne, se retourne. Et toujours ce bêlement, comme un cri de détresse. Que cherche-t-on devant un film sinon une preuve du monde ? Son poids, sa densité… sa réalité. Nous-mêmes à travers lui. Comme une confirmation que tout ceci est : notre vie, la vie. Celle des bêtes, celle des humains, les unes dans les autres. Et puisque la conscience commence dans la révolte pour se prolonger dans l’action, nous cherchons à saisir sur quoi tout cela débouche. Comment tout cela s’articule ? Une image rassemble le corps, oblige à sortir de soi, à tenir compte des choses, des histoires, des gestes, des pensées. De tout ce qui n’est pas nous et nous fait tels que nous sommes. Témoins de ce qui a lieu, nous regardons, nous ouvrant peu à peu à ce qui se manifeste. Pour comprendre, pour répondre. Pour faire face. Et voici ce que l’on nous montre aussitôt après : une naissance. Cette fois, le râle que pousse la bête est celui d’une mise au monde. Couchée sur le flanc, une créature sort lentement du ventre qui la retenait prisonnière. Ainsi, rien ne s’achève à pic ; tout ce qui finit une chose en ébauche une autre ; toute mort naît. Le film peut maintenant commencer : Nous la mangerons, c’est la moindre des choses d’Elsa Maury.

Quelqu’un au téléphone. Quelqu’un s’inquiète de l’état de cet agneau qui vient de naître. Une bergère moderne du Piémont Cévenol suit à distance les recommandations d’un vétérinaire à l’autre bout du fil : « La langue ? Comment elle est ? » Une femme apparaît au premier plan, se penche vers le nouveau-né tout blanc, aux yeux fermés. Il va falloir le gaver au biberon… mais la créature ne veut pas boire, régurgite le lait à peine avalé : ça va mal. La mère regarde, inquiète, ce qui arrive à sa progéniture. La bergère troque le biberon pour un cutter. À peine né, déjà mort ? Dépiauté, un corps est suspendu à une branche d’arbre. En contre-champ, il y a ce bêlement de douleur, ou de protestation, on ne sait pas. La peau enlevée à l’un va sur l’autre, une sorte de couverture d’urgence encore sanguinolente... ici, visiblement, on fait avec les moyens du bord : « oui, c’est pas agréable, j’imagine » . Accoutré de la sorte, l’agneau semble reprendre des forces. Accroupie aux côtés de ses moutons, la bergère esquisse une sorte de sourire, avant d’entonner un bêlement très discret, encourageant la mère à léché cet agneau. Attentions infimes, caresses, quelque chose trouve alors à s’apaiser.

Plus tard, le récit de ce qui s’est passé nous sera retracé à l’aide de quelques mots. Un peu de musique accompagne les lignes qui défilent, autant d’observations faites par Nathalie Savalois. Cette femme dont ce film expose le métier. Nous sommes tout près d’elle. Nous la suivons dans ce qu’elle fait : la manière dont elle exécute sa besogne, conjugue ses efforts pour tenir son troupeau. Qu’est-ce que ça veut dire, veiller sur les bêtes, les garder, les regarder ? Question de mouvements et de repos, de vitesses et de lenteurs. Questions d’éthique, au sens premier du terme. Appeler, siffler, guider, toucher. Autant de verbes pour qualifier les rapports qui lient tel être à un autre dans telle situation donnée. Et, en parallèle, ce journal très sobre qui se déroule sur fond noir, détaille les réflexions de Nathalie Savalois :

Rien n’était bien planifié. Je savais juste qu’il fallait vraiment, pour le troupeau et donc pour moi, que certaines de mes brebis quittent le troupeau. Lundi, j’ai chargé dans ma remorque et conduit à l’abattoir 80092 (ma vieille bessonnière), 90096 (la camelle), 90036 (petite noire), 00046 (borgne et asphyxiée par les œstres) et 70107 (ma doyenne au bout du rouleau…). Je disais à mes bêtes que je n’étais pas fière de ce que j’étais en train de faire, comme si elles pouvaient le comprendre… Je n’ai pas pu me résoudre à me séparer de Cocotte.

Ensuite, nous sommes au cœur de la viande. Les animaux ont laissé place aux carcasses. Les tendons, les muscles, la caméra objective le devenir de la chair, sa transformation progressive en une chose comestible. Pour Nathalie, une autre espèce de travail commence. Le costume change avec la fonction : la bergère se fait bouchère, le jeans est remplacé par une blouse blanche. Les cheveux sont cachés sous une charlotte. C’est à la découpe que nous assistons. Le couteau qui passe entre les gigots, la graisse qu’on enlève. Nos yeux apprennent avec les mains de cette femme aidée d’une collègue. On découvre des mots pour des choses, des opérations techniques avec des outils adaptés. Tout un univers impensé derrière l’évidence de nos appétits. Une rate qu’il faut tirer, un estomac à sortir. Des tissus à défaire, des organes à dévider. Et puis, ces lignes qui se lisent comme des vers :

Je suis allée sur la chaîne ovine/ pour voir comment ça allait se passer pour mon mouton./ Pas seulement pour lui,/ ou pour moi,/ mais aussi pour les gens qui vont le consommer./ J’ai dit que j’irai là où il y a besoin./ S’il manque quelqu’un pour refendre les carcasses des bovins, j’irai./ S’il faut quelqu’un pour vérifier les signes de reprise de conscience, j’irai./ Même s’il faut quelqu’un à l’électronarcose, j’irai.

Une éthique au second sens du terme…

Ce qu’il y a, ensuite, c’est la nature. Nature avec laquelle on sent cette femme de plain-pied. De la lumière dans les arbres. Les bêtes qui avancent. Les oiseaux tout autour. Et puis une bête qui se retrouve piégée dans des fourrés épineux, tellement coincée qu’il faudra l’achever. Toujours cette présence de la mort qui rôde autour de la vie. Ce mystère qui tranche d’un coup pendant que les oiseaux continuent de chanter. Dernier souffle. Quelque chose va s’éteindre. La main de cette bergère posée contre le museau qui expire rageusement. Pourquoi ça se finit jamais ? Il faudra tirer la bête à bout de bras, l’amener jusqu’à un plateau dégagé pour lui ouvrir le ventre. Au milieu d’un paysage de montagnes, des squelettes jonchent le sol. Peut-être que c’est ici que les charognards ont leurs habitudes ? Un instant plus tard, le peuple des vautours est là.

J’ai décidé d’acheter un grand couteau/ et peut-être un matador à garder avec moi./ Une petite patte cassée, un accident… La situation peut se reproduire./ Bernard a dit qu’il m’apprendrait à frapper au cœur.

C’est un film qui se regarde autant qu’il s’écoute ; qui se lit aussi bien avec les yeux qu’avec les oreilles. Une sensibilité pensante, agissante. Une philosophie pratique écrite en prose et en poésie. Tout est beau dans ce film, vie et mort confondues. Puisque rien ne s’amalgame, tout s’équilibre ; rien ne stagne, tout gravite…