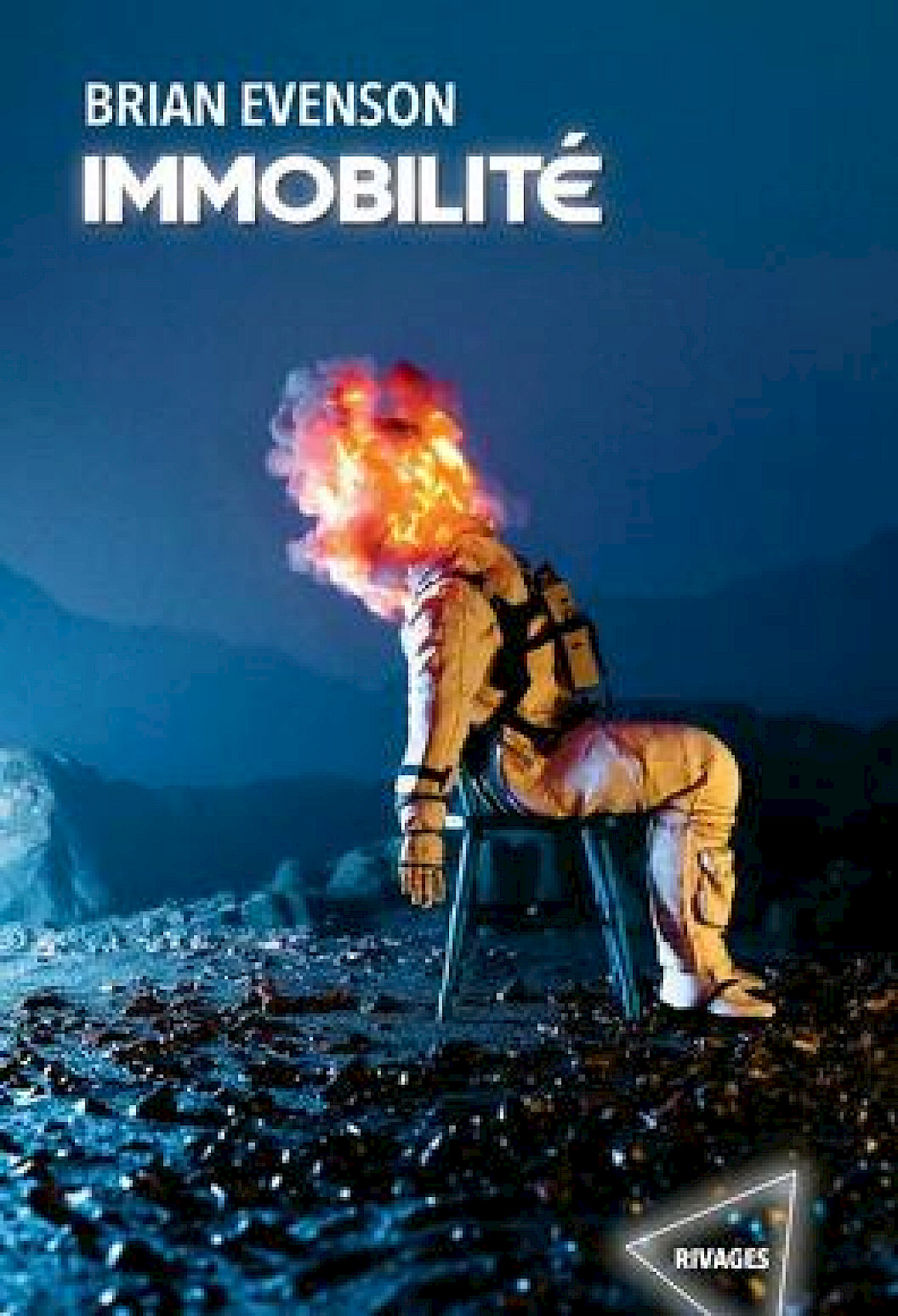

Immobilité

de Brian Evenson

Lanterner dans le monde d’après

Brian Evenson, grand auteur de science-fiction américain, signe en 2012 Immobilité, récemment traduit chez Rivages. Post-apo poussiéreux à l’atmosphère de néant âpre, le texte propose un conte rafraîchissant sur la médiocrité humaine.

Josef Horkaï est délivré d’un sommeil cryogénique par une mystérieuse communauté dont le chef tout aussi mystérieux explique qu’il le ressuscite pour lui confier une mission laconique : aller à l’extérieur de leur bunker voler un cylindre gelé là-bas très loin , important pour eux. Seulement, petite touche originale, notre héros ne peut pas se servir de ses jambes ; pourquoi l’envoyer dehors alors ? Parce qu’il est le seul à pouvoir supporter l’extérieur sans mourir rapidement.

Derrière ce scénario digne d’un maître du jeu bourré en retard un soir d’inspiration branlante, se cache le fil rouge d’une sorte de grande balade dans un monde affreux, vide, en mal de perspectives. Il y a une période plus ou moins longue (on comprend, au fil du récit, il y a environ un demi-siècle), une grande catastrophe appelée Kollaps a détruit, semble-t-il, quasi toute l’humanité et les espèces animales et végétales. Jusque-là, rien de nouveau. Le monde d’après est invivable pour les rares survivants, sauf pour des gens capables de régénérer leurs tissus à une vitesse inhabituelle, comme notre héros. Rien de nouveau non plus ; ce fantasme des élus voués à survivre à la catastrophe via une génétique favorable et/ou un accident inexplicable est une soupe commune du genre.

La grande réussite du roman est ailleurs. L’atmosphère. Le vide est réel, bien rendu, la poussière règne, le toxique tue et arrache la gueule des humains par bouts qui tombent, on crève la dalle en suçant la mousse moisie des cavernes, le seul signe du vivant face à notre reflet décomposé par le soleil et son ciel meurtrier est un cafard accueilli avec le soulagement du Charlton Heston recevant de la flotte des mains du Christ dans Ben-Hur.

Au milieu d’une atmosphère où le vide, le désespoir et le néant règnent, on décèle les conséquences sur chaque personnage d’une telle réalité dénuée du moindre espoir à l’horizon, peuplée de débris du monde d’avant et des traces d’hyperviolence du monde d’après, suggérées ça et là par des plaques de tôles froissées, des impacts de balle et la peur de l’autre permanente. On n’est pas dans Mad Max, ou dans Ravage : le chaos n’est pas structuré ou en voie de structuration. Même le roman de McCarthy The Road, tout aussi minimaliste que le présent texte dans bien des aspects, cède à la tentation d’une sorte de tissu social vaguement logique : il y a les cannibales et les autres qui ne le sont pas, qui tentent de survivre vers un futur incertain dont ils incarnent l’espoir. Ici, et ça fait un bien fou, chaque solution à la survie expose son côté sombre, à la perspective tronquée humainement décevante. La communauté du début ? Des tortionnaires prêts à tout. Les archivistes de l’humanité ? Cachés dans une grotte et fanatiques cramés du ciboulot. Jean-Michel raisonnable croisé au détour du chemin ? Chiant comme la pluie, avec une morale attentiste en carton.

Impossible de déterminer si la faiblesse des réflexions philosophiques tente de montrer à quel point les personnages ont le cerveau ramolli par le monde en ruines ou si c’est simplement raté, en tout cas cela évite le trope du sage censé se nourrir du désastre pour guider le monde envers et contre tout vers un avenir incertain mais plein d’espoir. Extraits choisis, Jean-Michel le solitaire neutre papote avec le héros à propos de tiédeur politique :

- Ainsi parce que tu es tiède, récita-t-il, et que tu n’es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche.

- Ça me dit quelque chose.

- Évidemment. C’est dans la Bible.

- La Bible. Au bûcher elle aussi ?

- Bien sûr. Elle est responsable de plus de morts que n’importe quel autre livre, Mein Kampf inclus. Il aurait mieux valu qu’elle ne soit jamais écrite.

Chaque groupe rencontré sort un laïus du genre à un moment donné, premier degré voire empreint d’une grande fainéantise conceptuelle ; on attendait mieux d’un auteur habitué à ces questions et à un certain fanatisme (le garçon était prêtre de l’église mormone et il quitta sa communauté pour assouvir ses ambitions d’écrivain), mais c’est sans doute ici la source même de la caricature. Une ambiguïté résiste pourtant : et si c’était cela le sel de la chose ? Ramené à l’essentiel, plutôt au vide, l’humain serait ramené à des pensées aussi courtes que son monde est désormais plat, désempli, mort ?

La sécheresse permanente des rapports humains tend à le souligner. Pour une fois, pas d’histoire d’amour non plus, ni même de femmes ou de sexe, là aussi métaphore en négatif d’un monde devenu stérile. Pas de virtuel non plus, personne ne s’évade sur sa Game Boy branchée à un générateur électrique au milieu des corps trempés dans l’azote liquide.

Dernier twist : le texte, une fois la fin advenue, n’est pas aussi nihiliste qu’il n’y parait, presque bouddhiste finalement, mais un Bouddha de film de série Z dont la mère aurait fauté avec Frankenstein et les Réplicateurs de Stargate SG1 dans un balai rose cosmique dont on épargnera les détails.