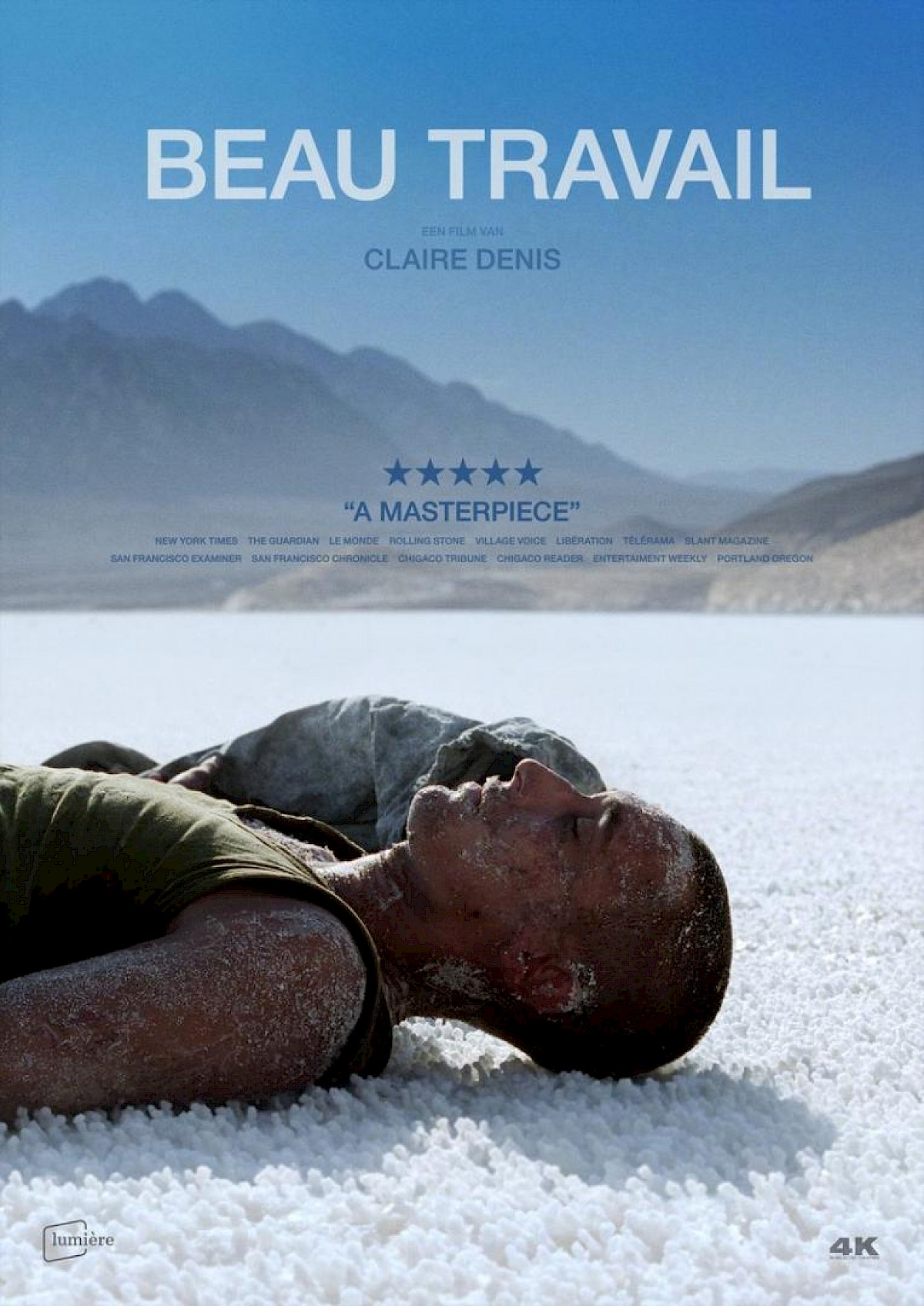

Beau Travail de Claire Denis

« Peut-être qu’avec les remords, commence la liberté »

Dans une époque où le cinéma manque parfois d’audace, revisionner les films de Claire Denis permet de repenser l’art de l’image en mouvement au-delà de sa forme scénaristique. Beau Travail, son cinquième long-métrage, restauré en 4K et dans les salles belges cet été, en est un bel exemple.

Comme une fresque mouvante, Beau Travail met en scène des corps, des visages, des regards, le jour, la nuit, des paysages fixes ou pas ; met en scène, officiellement, une branche de la Légion étrangère française, basée sur une rive de la Mer Rouge, dans le golfe du Djibouti ; Galoup, adjudant-chef, aussi narrateur ; son mystérieux commandant, Forestier (ou Bruno… pour les intimes ?), pour qui il voue une fascination étrange ; et un nouveau, Sentain, un type mince, discret et silencieux, qui n’a rien à faire dans ce groupe, du point de vue de Galoup. « Mais tout est une question de point de vue », affirme-t-il au début de sa narration.

Sa perspective est occultée par une répression intérieure, autrefois satisfaite par le favoritisme de son supérieur, et l’impression d’être l’élu. Sentain (Grégoire Colin), personnage puisé dans Billy Budd, marin (1924) de Herman Melville, a pour seul défaut d’être bienveillant, entreprenant, discipliné et d’une beauté singulière. Le regard de Forestier (Michel Subor) dérive, ou du moins du point de vue de Galoup. Que ce regard déshumanise tous les soldats de la Légion pour les réduire en fantasmes, son obsession lui empêche de le concevoir. De la jalousie, du désir, ou une mélancolie du passé ? Il ne semble pas nécessaire de le décider, plutôt d’apprécier ces tribulations mentales ressenties grâce à la mise en scène de Claire Denis, explicite par moments, lyrique à d’autres.

La tension ambiguë ne s’arrête jamais de crever l’écran, même dans les plus simples scènes du quotidien. Ces hommes paraissent seuls sur Terre, à perfectionner leur musculature, à développer une harmonie les uns avec les autres, à partager une intimité enfouie dans la discipline militaire. Le désir de proximité s’aperçoit par des sourires et des gestes prudents et occasionnels. La Légion est observée attentivement par des locaux, des gens qui passent, qui dansent, qui surveillent, mais c’est comme s’iels n’existaient pas.

Dans la forme, Beau Travail est une chorégraphie narrée, créée avec l’aide du danseur Bernardo Montet. Mais sans son facteur cinéma, on n’aurait pas accès aux très fines nuances des expressions. Denis Lavant, dans le rôle de Galoup, est exceptionnel (comme d’habitude). Son agilité, tant dans son visage que dans sa corporalité, font émaner un spectre d’émotions qui s’élargit au fur et à mesure, jusqu’à une scène finale d’une conclusion surprenante, mais qui prend directement tout son sens. Si les corps sont sublimés par la cinématographie d’Agnès Godard, ils n’en restent pas moins sous contrôle permanent. Ce n’est que lors de ces cinq dernières minutes que Galoup libère ses gestes et exprime sa fureur de vivre, dans une performance que seul Lavant pouvait honorer.

Cette ambiance, entre la sueur et la rancœur, existe dans le silence. Silence qui permet une emphase sur les regards tacites, les corps qui s’entrechoquent, les cris de l’autorité. Mais l’absence de musique lui donne alors toute sa puissance quand elle fait irruption. Choisir l’opéra de Billy Budd lors des séances d’étirements n’est pas un hasard. En citant directement, par la bande-son, cette œuvre posthume de l’auteur américain, très suggestive de sexualités refoulées, la réalistrice apporte énormément d’intensité presque érotique à ces actes banals. Et puis, l’ouverture sur « Şımarık » du chanteur turc Tarkan, et la clôture avec « The Rhythm of the Night » de Corona sont marquantes par leur légèreté tout à fait contraire à l’austérité constante.

Le dernier aspect mis en scène, c’est le Djibouti : d’une part la vie nocturne et ses divertissements dansants, d’autre part, le plein soleil dans les étendues désertiques, le sable, la chaleur, le silence de la nature. Le décor fait partie intégrante du récit et entre en symbiose avec les corps qui l’occupent. La caméra d’Agnès Godard est précise, chaque plan est comme un tableau, s’appropriant avec justesse ce que l’environnement et ses acteurs peuvent raconter ensemble.