Chapitre II

Des personnages pris dans un itinéraire moral ou spirituel, un voyage intérieur et extérieur lors duquel ils vont colorer le monde qui les entoure à partir d’eux et de leur intimité.

Victor-Emmanuel Boinem : Si on entre dans la matière des films et qu’on ausculte un peu les personnages qui les traversent, il y a quand même quelque chose d’étonnant : on a souvent des personnages en perte de repères. Des personnages qui sont dans un itinéraire, un circuit, pris dans un voyage, à la fois intérieur et extérieur. Ils sillonnent une partie du monde et en même temps, ils s’enfoncent en eux-mêmes. Ce voyage est souvent similaire au néo-réalisme italien des années 1940 : on part de l’individu et un incident mineur (le vol d’une bicyclette, par exemple), pour aller vers une vision du monde. C’est le modèle de De Sica dans Le Voleur de Bicyclette (1948). Par circonvolutions, on élargit de plus en plus le spectre, et on arrive à un tableau complet de la société. Ici, il n’y a pas du tout cette visée sociétale mais plutôt une façon de dire qu’on part d’un itinéraire souvent moral, souvent spirituel, et que le monde extérieur - c’est très évident dans Melancholia - va être coloré de cette teinte subjective, cette façon de penser l’univers à partir de l’individu, et presque exclusivement à partir de lui et de son intimité. Les temps ont changé, mais tout de même, cela raconte quelque chose ces personnages toujours perdus, égarés, en recherche. Le plus marquant de tous ces films est Toni Erdmann de Maren Ade. C’est le seul qui empoigne, me semble-t-il, de façon très explicite, une thématique contemporaine, sociétale, économique, politique. C’est le personnage d’une jeune femme totalement paumée dans un monde néolibéral qui n’est pas celui de ses parents, et qui est sommée de se coltiner une espèce de fétiche freudien derrière elle à longueur de journées. C’est une des très rares comédies de l’histoire du cinéma qui dure trois heures, même si l’on découvre que ce n’est pas vraiment une comédie. Mais c’est tout de même un film assez étonnant là-dessus, non ?

François Gerardy : Tout à fait. C’est certainement le film le plus proche de nous parce qu’il est le plus politique, le plus social, le plus en phase avec notre société contemporaine, je suis bien d’accord avec toi. Lorsqu’on regarde les autres films que nous avons choisis, c’est intéressant de voir à quelles situations sont mêlées les différents types de personnages. Si on prend par exemple Under the Skin , ce film du côté du fantastique, le cinéaste interroge ici le rapport entre un être venu d’ailleurs et un humain, une relation à la fois de danger et pleine de curiosité. C’est tout à fait différent dans The Neon Demon , qui là se penche sur la question de la représentation de soi, de son image dans un miroir, ce désir d’être le plus mince possible, qui est une question aussi très liée à notre époque, saturée d’images, de publicités. Le film Heaven Knows What aussi, de Josh et Benny Safdie, un film à la dimension très sociale qui suit des jeunes gens qui vivent dans la rue à New-york, se droguent, luttent au quotidien. Il y a ici une grande violence dans les rapports entre les personnages. Et on part de ces personnages particuliers pour montrer une vision du monde assez pessimiste, assez dure.

V-E : Tous ces cinéastes se posent la question : « Qu’est-ce qu’être humain ou qu’est-ce qu’être un être humain ? » Dans Toni Erdmann , la jeune femme est obligée de se poser la question de sa propre humanité, puisqu’elle évolue dans un monde complètement déshumanisé. On lui demande d’avoir des relations purement mécaniques, d’être capable de virer des gens, et puis elle craque, et le film enregistre ce moment de rupture. Et il ne s’arrête pas au moment où le personnage est à terre et est sommé de regarder en face sa propre humanité (c’était le dernier plan de Rosetta en 1999), non le film va plus loin. Ce qui est très beau dans Toni Erdmann , ce sont les quinze dernières minutes, cette rencontre improbable avec cet animal fantasmatique qui fait décoller le film vers un autre registre. On croirait assister à une fable sociale, très satirique, acide en tout cas, et tout à coup, cela pourrait devenir un film fantastique, mais non, cela reste un film de l’ordre de l’intime. The Congress d’Ari Folman, même principe : on croit assister à un film d’anticipation, de science-fiction, pas du tout, c’est l’histoire d’une mère qui perd son fils, est terriblement rongée par cela et s’interroge sur ce que c’est d’être humain, puisqu’elle est en même temps une actrice et qu’elle est scannée littéralement. On lui prend son identité, son image pour pouvoir lui faire incarner après n’importe quel rôle. Idem pour les « deux » Kyle Maclachlan de Twin Peaks saison 3 : Dale Cooper se retrouve, pauvre agent du FBI très humain, mangeur de tartes aux cerises et buveur de café, inséré dans une pâle copie d’un assureur, qui lui-même est archi mécanique et très « tatiesque » : Dougie Jones. Dans The Neon Demon , la jeune fille est sommée de ne plus être qu’une pure image. Nicolas Winding Refn a insisté sur le fait que le sujet de son film était véritablement la question de la valeur que l’on accordait aujourd’hui à la beauté. Mais dès qu’on dit valeur, évidemment, on est dans un rapport économique : la valeur de l’argent. Et même à la rigueur pour Habemus Papam de Nanni Moretti : la valeur morale et spirituelle que renvoie l’image du pape, avec un homme joué par Piccoli, tiraillé entre cette « obligation d’image » à renvoyer aux autres et ses propres doutes d’ordre métaphysique.

F : Oui, Habemus Papam est un film qui interroge bien cette idée de la perte de repères, cette question de la recherche de soi, de qu’est-ce qu’être humain. Michel Piccoli incarne un personnage profondément troublé dans son for intérieur, qui se fait élire pape et doit se confronter à ses responsabilités, son nouveau statut, mais n’y parvient pas.

V-E : Et qui doit se battre pour rester humain, pour dire : « C’est un échec et je peux faillir, et d’ailleurs je manque à ma mission ». Comme dans Toni Edrmann , le métier, la fonction que l’on attribue à quelqu’un le ou la dépasse, et ces deux personnages doivent éprouver leurs points de rupture. Alors dans Habemus Papam , c’est dur, parce que cela se termine sur le Miserere d’Arvo Pärt. C’est peut-être une des fins les plus sombres de toute la décennie. Je trouve encore pire et plus radicalement violent ce rideau rouge, entrouvert sur un espace noir, que l’apocalypse totale de Melancholia.

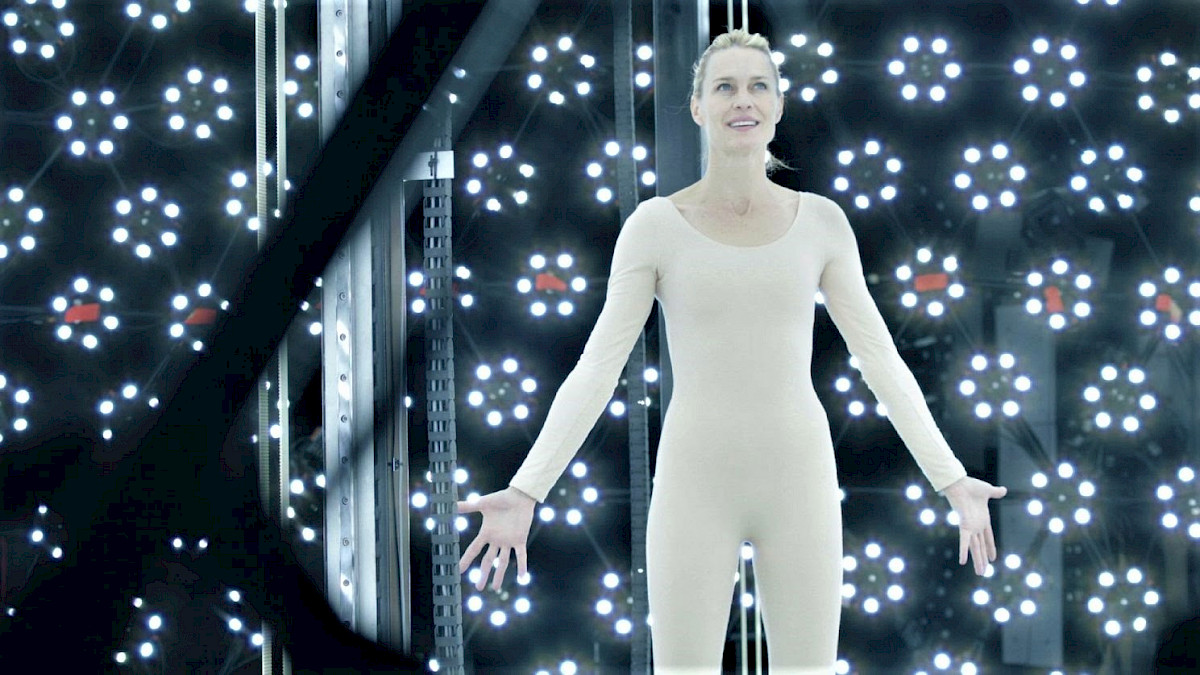

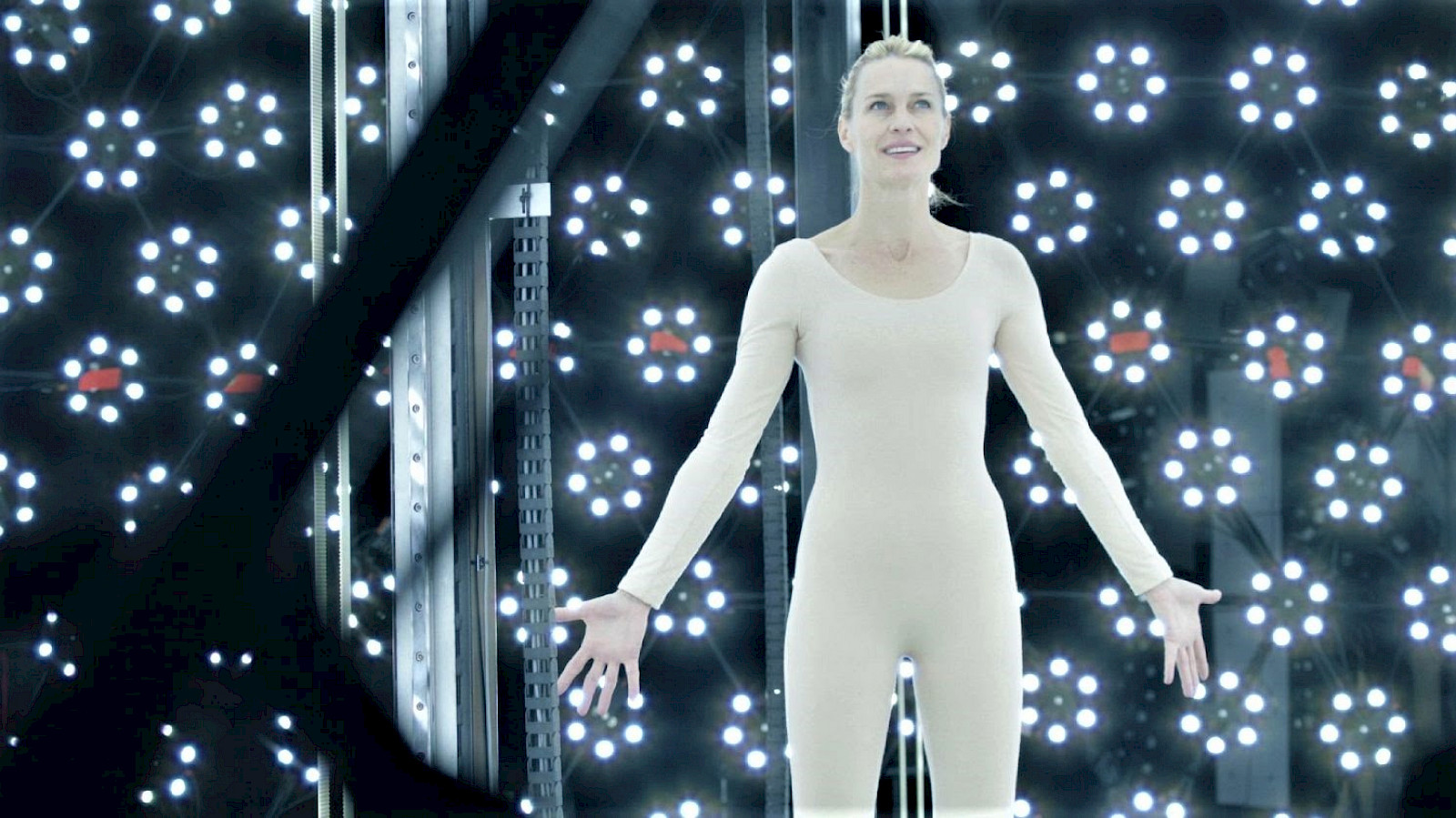

F : Puis ce qui est très beau dans Habemus Papam , c’est que le personnage se cherche : on voit l’amour qu’il porte pour le théâtre, le jeu, cela interroge aussi quelle image je veux donner de moi-même, quelle représentation, c’est une invitation à la liberté d’être, à sortir des rôles assignés (ici celui de pape). Un rapport au jeu que l’on retrouve aussi dans The Congress d’Ari Folman, où le personnage de Robin Wright, malgré elle, va accepter de se faire scanner, et perdre une part d’humanité, d’elle-même pour apparaître dans l’animation.

V-E : Complètement. Et c’est une séquence qui est d’ailleurs le point de bascule vers le moment animé du film, qui va durer un certain temps après. Donc c’est très ironique, elle est scannée, puis le film nous montre encore son visage réel, et finalement, elle est animée tout de suite après. Mais c’est un film très intéressant sur la désincarnation, le fait de dire « Je n’ai plus de corps, je n’ai plus de matière humaine en moi, rendez-la moi ». Effectivement, cette idée de la désincarnation traverse pas mal les personnages de ces grands films.