« Connected »

La Centrale For Contemporary Art, qui fête son dixième anniversaire, accueille les œuvres d’une vingtaine d’artistes dans le cadre de l’exposition Connected . Elle révèle une véritable et profonde reconfiguration des rapports entre l’homme et la machine.

Pendant son parcours dans l’ancienne centrale électrique bruxelloise reconvertie en musée, le visiteur est invité à entrer en relation avec des œuvres interactives et des dispositifs électroniques qui montrent comment les arts visuels utilisent et donnent sens aux innovations technologiques. Souvent, ces créations mettent en éveil le visiteur, le placent dans une situation de perception et d’appropriation, et le renvoient à des questionnements aussi bien sensoriels qu’existentiels.

[vimeo id= »6288074″ align= »right » maxwidth= »450″]Si l’exposition offre de multiples approches de la problématique de la connexion, c’est sur l’œuvre de Stelarc que nous souhaitons revenir, dont la démarche spectaculaire et fondatrice, qui s’inscrit dans la perspective du body hacking et du transhumanisme, est celle qui semble le plus radicalement explorer les interactions homme-machine. Surtout, celle-ci fournit un témoignage édifiant du développement de pratiques corporelles extrêmes avec l’essor de l’électronique et de la robotique. Cet artiste australien, qui a commencé sa carrière dans les années 1970 en réalisant des performances de suspension corporelle, mène depuis longtemps des expérimentations dignes de laboratoires destinées à augmenter le corps humain en y ajoutant des composants technologiques (prothèses, électrodes, exosquelette, etc.).

Augmenter le corps humain

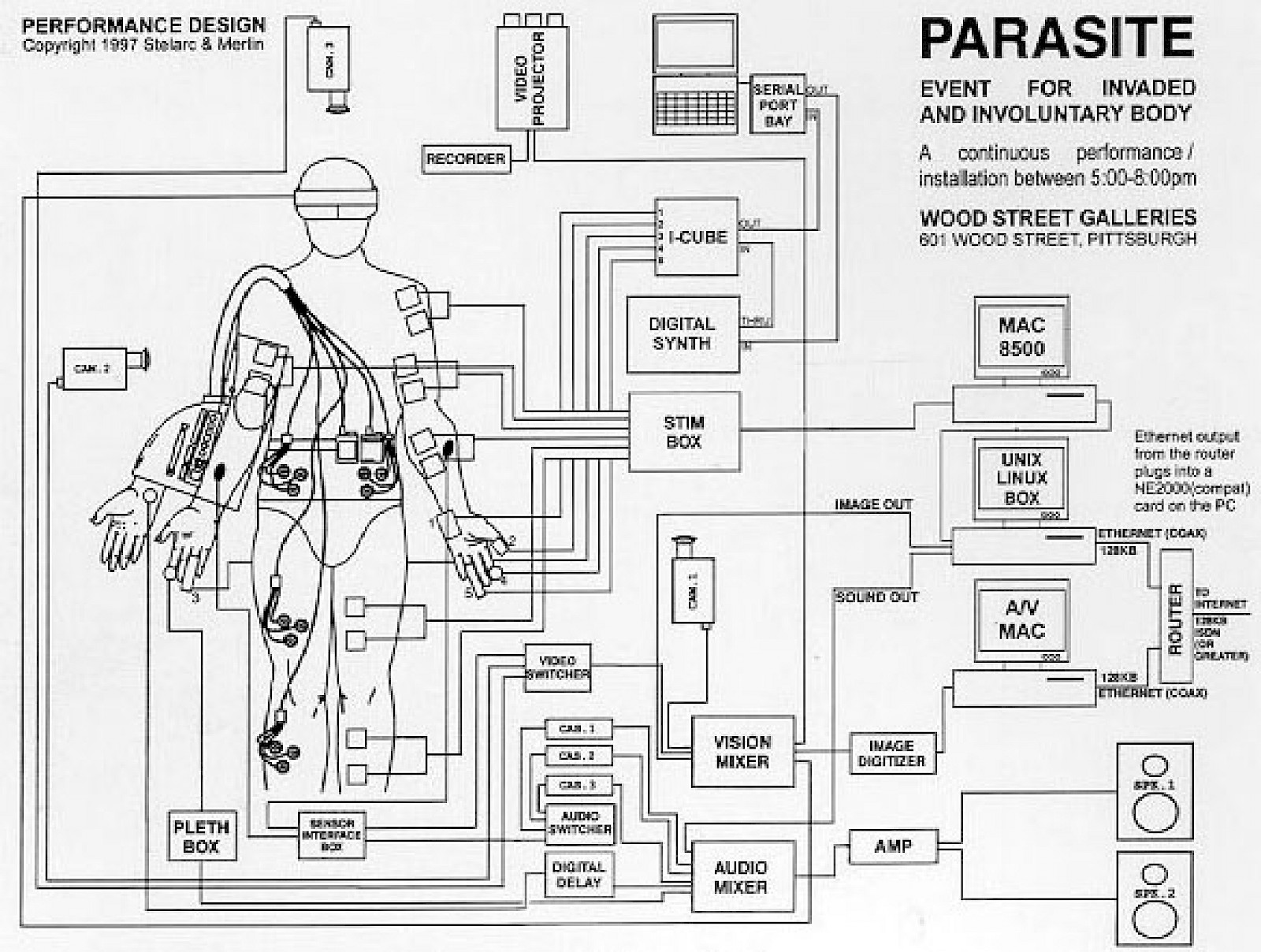

Intitulée Parasite , l’œuvre exposée à la Centrale se présente comme un montage vidéo d’une performance datant de 1997. Emmailloté dans un équipement électronique complexe, l’artiste se livre à une chorégraphie provoquée par des électrodes connectées à Internet. Plus précisément, un moteur de recherche sélectionne au hasard des images sur le réseau, et l’analyse des fichiers fournit en temps réel des données qui envoient un signal électrique et stimulent les muscles de Stelarc, l’engageant dans une série de mouvements involontaires. En d’autres termes, les membres bougent et réagissent en fonction des informations aléatoirement collectées en ligne. Parallèlement, les données issues de ces mouvements sont diffusées sur un site web sous la forme d’images, qui deviennent à leur tour des ressources potentielles pour animer le corps.

Ce qui est recherché par Stelarc, c’est une sorte de symbiose entre l’homme et la machine, le corps de l’artiste se trouvant mêlé à un flux d’informations qu’il alimente par ses propres mouvements selon une boucle de rétroaction.

Cette démarche souligne combien notre enveloppe corporelle, vulnérable et obsolescente par nature, est susceptible de s’enrichir et de s’interfacer avec des artefacts techniques. À cet égard, Stelarc reste guidé par l’ambition de dépasser le corps humain, envisagé comme un terrain d’expérimentation pour développer toujours plus de liens avec des machines. L’idéal vers lequel il tend est incontestablement celui du cyborg, d’un homme bionique qui s’affranchirait des limites physiques que lui impose sa condition. Depuis la performance Parasite il y a vingt ans, Stelarc a continué dans cette voie, allant toujours plus loin dans ses expériences. Sa dernière folie en date a consisté à se faire pousser une oreille dans l’avant-bras, afin de la connecter à Internet grâce à l’implantation d’un micro et d’un GPS censés permettre aux internautes de le suivre et de l’écouter à distance en permanence.

La pensée transhumaniste

L’œuvre de Stelarc nous apporte une excellente illustration d’une pratique de modification corporelle née dans le contexte de la cyberculture. L’ingénieur et journaliste Cyril Fiévet, dans un essai intitulé Body hacking (FYP éditions, 2012), a dressé un panorama du phénomène, décrivant toutes sortes de procédés par lesquels des individus s’engagent dans le piratage d’eux-mêmes, à l’aide de puces, de capteurs et de bracelets électroniques, mais aussi de caméras, de gants de données, de visiocasques, de prothèses externes et de divers composants artificiels, qui d’une manière ou d’une autre sont rattachés au corps humain. Également présenté dans l’exposition Connected , le casque de stimulation cérébrale de Thomas Zipp diffuse des ondes apaisantes, destinées à nettoyer l’esprit des perturbations sonores qui nous entourent. À terme, c’est bien le cerveau humain qui est visé, dans ses capacités et son fonctionnement.

Ce que souligne très justement Cyril Fiévet, c’est le désir des body hackers de développer de nouveaux sens, d’améliorer leurs facultés par eux-mêmes, tout en adoptant « une posture basée sur le “faire” et le “tout est possible” » et « en s’inscrivant dans une culture qui érige la liberté individuelle en liberté inaliénable ». Revendiquée à l’extrême, cette liberté de s’émanciper par la technique, de disposer de son corps jusqu’à le mutiler et le transformer en profondeur, s’incarne dans une forme d’action concrète et immédiate, qui relève souvent de l’artisanat et de la bidouille technologique. Encore relativement confidentiel, le body hacking deviendra-t-il à l’avenir aussi répandu et banal que la pratique du piercing et du tatouage aujourd’hui ? En arrivera-t-on à consacrer le droit de chacun à augmenter son propre corps ? Existera-t-il un temps où n’importe qui pourra faire le choix de la mutilation volontaire pour se faire installer un membre bionique plus performant ? Serons-nous alors habitués à côtoyer des individus hybrides, largement composés de matériaux technologiques ?

En révisant les formes et les fonctions de l’être humain, de telles démarches ne manquent pas de soulever de nombreux questionnements éthiques et philosophiques. Si le body hacking constitue un mouvement à vocation récréative et artistique, les innovations qui mêlent étroitement l’homme et la machine sont depuis longtemps utilisées dans le domaine médical pour soigner des patients souffrant d’invalidité, et lorgnent également de plus en plus du côté du monde sport, des affaires ou encore de la sécurité, où les possibilités d’amélioration des performances humaines portent des promesses multiples. Le courant philosophique du transhumanisme leur fournit un cadre intellectuel, qui promeut une nouvelle représentation de l’homme et suggère que, dans un avenir plus ou moins lointain, la technologie fera partie du schéma d’évolution de notre espèce.

Opposé à une approche techno-centrée de l’être humain, le philosophe Dorian Neerdael ( Une puce dans la tête , FYP éditions, 2014) considère que l’idéologie transhumaniste dévalorise le corps et regarde avec mépris l’humanité. Politiquement, il estime que le collectif est occulté au profit de perspectives individuelles, et que les transhumanistes tendent à déléguer le pouvoir à la technologie, idéalement amenée à gouverner et à imposer ses normes. En outre, la pensée hédoniste qui est véhiculée associe le bonheur à la performance et porte l’idée de modes de vie encore plus compétitifs, avec une immanquable course à l’augmentation technologique. Dans ce cadre, écrit le philosophe belge, « les transhumanistes négligent les risques de discrimination des individus et les risques d’uniformisation des comportements induits par une large disponibilité des techniques d’amélioration ».

Bien que ses potentialités restent largement à explorer, l’horizon de développement des relations homme-machine suscite un intérêt et une fascination indéniables, mais génère également des controverses et de très vifs débats, à mi-chemin entre la réalité d’aujourd’hui et celle qui est attendue pour demain. C’est précisément ce à quoi les œuvres actuellement exposées à la Centrale donnent prises, en semblant nous dire : jusqu’où tissera-t-on des liens avec des objets technologiques ?