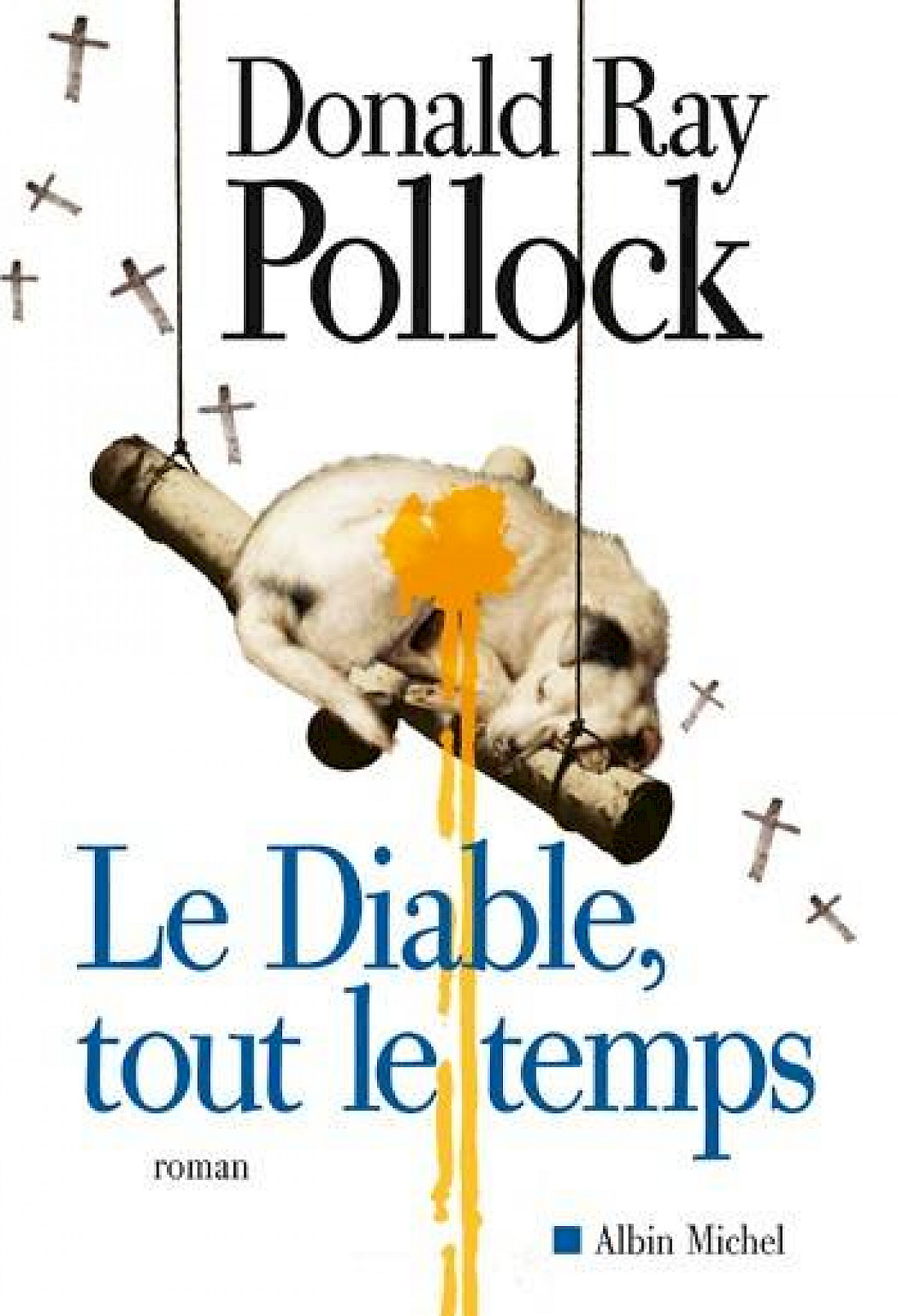

Donald Ray Pollock

Dans ce premier roman coup de poing d’une violence outrancière qu’il publie à cinquante-huit ans, Donald Ray Pollock nous entraîne de l’Ohio à la Virginie-Occidentale dans l’Amérique profonde, depuis l’immédiate après-Deuxième Guerre mondiale jusqu’au conflit vietnamien pour une balade au bout de l’enfer… Bienvenue chez les j’tés !

Passons d’emblée sur la pseudo-filiation littéraire héritée des Faulkner, O’Connor et autre McCarthy, atavisme sudiste dont raffolent les critiques. Même si em>le Diable, tout le temps s’inscrit dans la lignée du fameux roman noir américain cher aux auteurs précités, il s’affranchit en effet de cette fratrie pour en proposer le rejeton ultime.

Succédant au recueil de nouvelles Knockemstiff (littéralement « étends-les raides », et ville natale de l’auteur), le Diable, tout le temps présente les mêmes États-Unis post-apocalyptiques marqués par l’indigence sociale et intellectuelle et peuplés, surtout, d’une galerie de laissés-pour-compte dépravés.

Au sein de ce panthéon désarticulé, il y a Willard Russell, vétéran du Pacifique accro au mauvais whisky, incapable d’admettre l’inéluctable : sa femme Charlotte, atteinte d’un cancer, va bientôt mourir. Il va alors entraîner son fils Alvin dans de démentes pratiques sacrificielles censées conjurer la maladie : pendaisons, éviscérations et autres crucifixions d’animaux vont maintenant jalonner la vie vespérale du garçon.

En bas, au Bull Pen, les claquements de fers à cheval contre les piquets de métal faisaient comme un bruit de cloches, et les cris et les huées des ivrognes rappelaient à l’enfant le chasseur ensanglanté allongé dans la boue. Son père avait donné à cet homme une leçon qu’il n’oublierait jamais, et la prochaine fois que quelqu’un lui chercherait noise, Arvin ferait la même chose. Il ferma les yeux et commença à prier.

Dans cette danse macabre aux allures de freak show se profilent aussi Henry Dulap, avocat véreux, et sa femme nymphomane ; Roy Laferty, prédicateur apocalyptique qui tuera son épouse pour prouver qu’il peut ressusciter les morts ; Theodore, son cousin bluesman paralytique et pédophile-amoureux-en-secret-de-son-cousin ; le shérif Lee Bodecker, véreux, alcoolique et accessoirement tueur à gages ; et encore le pasteur Teagardin, dont le passe-temps favori consiste à féconder les jeunes oies blanches de sa congrégation.

Enfin, last but not least, l’obèse psychopathe Carl et sa comparse Sandy (sœur prostituée du fameux shérif), couple assassin d’auto-stoppeurs — qui a dit Tueurs nés ? Ces deux acolytes alcooliques profiteront de leurs vacances pour piéger les âmes perdues ayant le malheur de monter dans leur voiture, en faisant de la photo art-porno-nécrophile.

Face à ce maelström, vous vous demanderez dans quelle pièce vous jouez. Eh bien, dans celle ayant pour décor une cour des miracles et pour sujet la peinture (Bosch, Rockwell ?) réaliste de citoyens lambda de l’Oncle sale, revenant du Pacifique et du Vietnam en boitant bas. Avec, dans les premiers rôles, des rednecks adorateurs de Jésus — l’Enfer étant sur Terre, ils se tournent vers les Cieux —, empêtrés dans un mysticisme religieux hallucinant, des jeunes sans boulot, sans espoir ni éducation, ou des femmes enceintes abandonnées… C’est l’Amérique borderline des crapules, des crasseux, sans foi(e) ni loi. Le tout agrémenté d’une pincée de consanguinité et arrosé d’une bonne rasade du tord-boyaux local ! Les trajectoires de ces personnages vénéneux mais ô combien humains, trop humains, ne vont cesser de se confondre.

Un destin commun, justement, caractérisé par l’absence de grandes espérances, et qui guide l’inanité de leurs propos et la futilité de leurs actes commis dans la dépendance à la bêtise et à la défonce (alcool, speed, sexe). Les tribulations de ces monstres désœuvrés, anges déc(h)us attachés à leur bourg tels « des champignons collés à un tronc d’arbre pourri » exaspèrent tant l’impétuosité des situations relatées fait écho à la médiocrité des péquenauds exposés. Pollock renforce, par un style économe et une prose abrupte, la marginalité, sans tomber dans l’écueil du jugement. Point de dénigrement ni de compassion à l’endroit de ces États-uniens en mal de citoyenneté. L’auteur conte simplement leur histoire avec un brio exceptionnel (à nous, lecteurs, d’appréhender cette décrépitude : le Progrès, le manque d’éducation, les Guerres ?), une noire candeur, pour enfin les unir et leur faire partager un sort funeste… Chaque phrase semble, tel Protée, nous charmer pour mieux nous refouler, dans un jeu mesquin d’attirance-répulsion.

Ouvrier pendant plus de trente ans dans une usine de pâte à papier, Pollock empoigne ici allégoriquement la matière première de ce noble artisanat pour en faire la glaise de ce Golem littéraire, patchwork effrayant et miroir de nos âmes.

Cet article est précédemment paru dans la revue Indications n o 394.