Filmer ce qui est difficile

Vivre dix jours au rythme d’un festival du film documentaire c’est comme faire le tour du monde à travers les yeux de réalisatrices et de réalisateurs : de leur passion, leur curiosité et leur envie de partager des perspectives venant de contextes historiques et culturels très divers.

Bien que la campagne de promotion du festival soit basée sur les protagonistes des films et leur venue à Amsterdam – a female serial killer/a legendary one-legged explosives dismantler/a 93-year-old sex expert… are coming to Amsterdam –, IDFA reste avant tout un festival mettant en avant et soutenant de manière structurelle le travail des réalisatrices et des réalisateurs, et ce à différents niveaux de leurs carrières.

Pour sa trentième édition, IDFA a programmé plus de trois cents films, accueilli plus de trois mille invités venant des quatre coins du monde, organisant, en plus des centaines de projections, de nombreuses activités professionnelles et ouvertes au public, célébrant le film documentaire et poussant à la réflexion autour de questions essentielles de notre époque. C’est avec une joie immense que je peux annoncer que des vingt-trois films que j’ai visionnés, douze ont été réalisés par des hommes, et onze par des femmes. Mais si je compte le nombre de réalisatrices dans mon programme, elles sont plus nombreuses que les hommes car sur certains films, elles étaient deux, voire trois à réaliser le même documentaire. Je me replonge dans huit films qui m’ont particulièrement marqué.

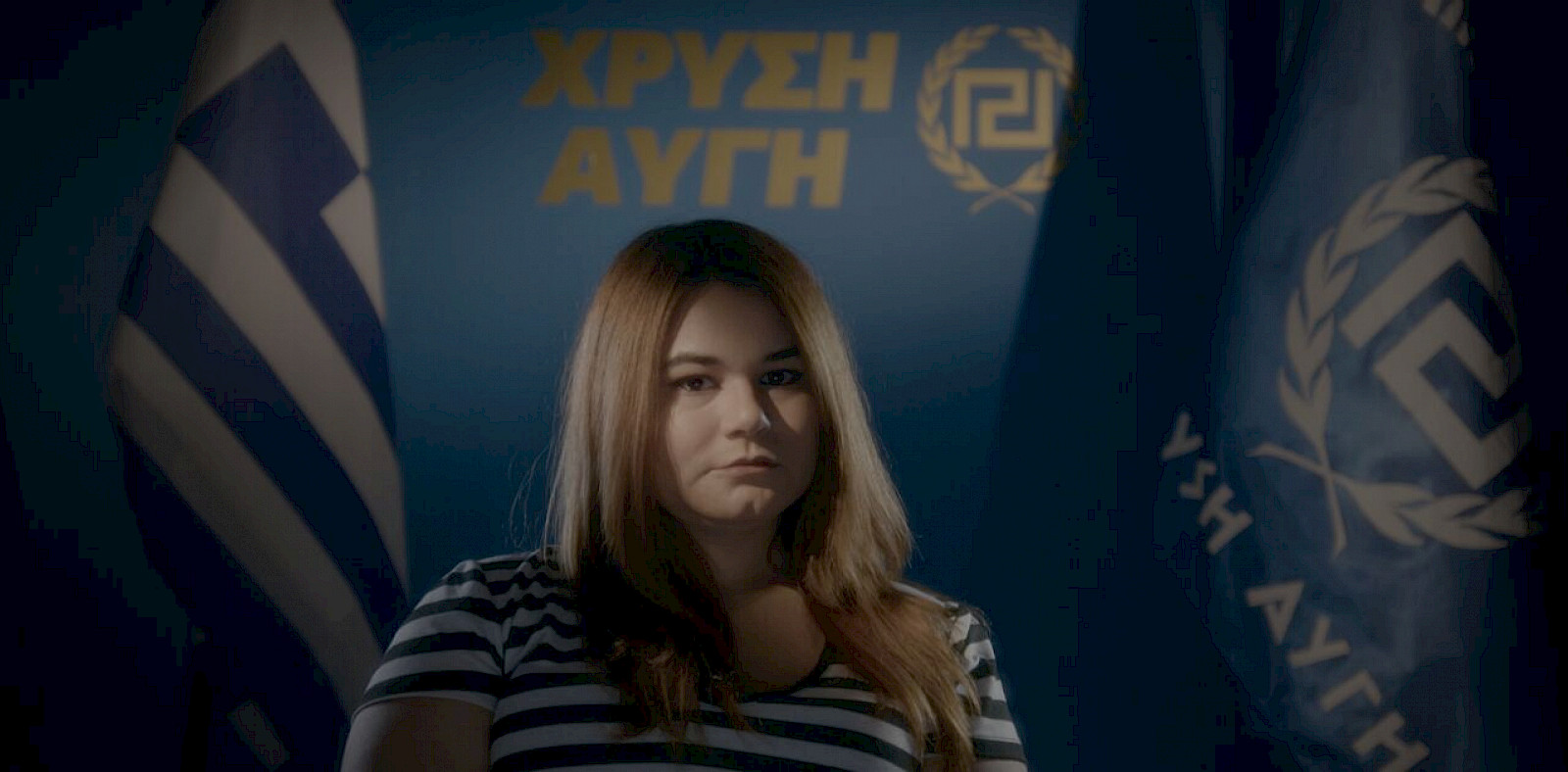

Avant d’entrer dans la salle de cinéma où est projeté Golden Dawn Girls , je me pose la question suivante : « Tu es sur le point de regarder un film sur les néo-nazis en Grèce. Pourquoi t’imposes-tu cela déjà ? » C’est un sentiment mêlé de peur et de curiosité, comme si j’allais apprendre quelque chose de nouveau, comme si voir ce film allait m’aider à mieux comprendre la montée des extrémismes que l’on voit pulluler partout en Europe, et dans le monde. J’ai surtout peur de me retrouver face à une perspective qui tente d’analyser la pensée néo-nazie afin de la justifier.

Fort heureusement, le film de Håvard Bustnes ne glorifie pas ces femmes – filles, épouses, mères – du parti d’extrême droite grec L’Aube dorée. Au contraire, Bustnes nous montre – dans une ambiance d’insécurité palpable à l’écran – la violence de ce parti et de ses membres, et le rôle clé que les femmes jouent dans sa légitimation au sein de citoyens qui de plus en plus nombreux se tournent vers ce parti xénophobe. Les protagonistes interviewées par Bustnes rejettent sans cesse les labels « néo-nazis » et « fascistes », elles savent exactement comment le parti dirigé par leurs hommes est perçu dans les médias. Elles sont sans cesse sur la défensive et le dialogue est impossible. « Vous rendez impossible la possibilité de vous apprécier même un peu », dit Bustnes son micro en main à Ourania Michaloliakou, la fille du fondateur du parti. Elle hausse les épaules et s’éloigne avec son chien sous la pluie. Les discours et les actes du parti sont d’une violence immonde, que le film n’essaie jamais d’adoucir. En sortant de la salle, ce n’est plus une question que je me posais, mais bien une affirmation : nous sommes face à un réel danger et il faut continuer à se battre contre toutes les formes d’extrémismes, quel que soit le pays où nous nous trouvons.

« Bienvenue sur RRRRRRRRRRRRRadiooooooo Moscou ! » Nous sommes dans une voiture qui traverse la métropole russe quand la voix du présentateur radio annonce que c’est l’anniversaire de Staline et demande joyeusement : « Chers auditeurs, si nous étions à l’époque de Staline, seriez-vous morts ou vivants ? » Vu de mon siège dans cette salle de cinéma qui porte le nom d’un déporté juif assassiné à Auschwitz, la question glace le sang, mais les réponses illustrent la polarisation actuelle dans la société russe. Plus de cinquante ans après la mort de l’homme de fer, les russes sont divisés : était-il un dictateur sanguinaire ou un libérateur ? Chaque protagoniste que la réalisatrice Jessica Gorter rencontre dans son documentaire The Red Soul a été touché, d’une manière ou d’une autre, par le régime de Staline, avec de nombreuses familles toujours à la recherche des ossements de leurs parents ou de leurs grands-parents dans des forêts où ils savent qu’il y avait des fosses communes. La popularité de Staline est de plus de 50 % en Russie, un chiffre significatif. Sans jugement, Gorter nous invite à continuer de poser des questions afin de comprendre cette Russie dont le rôle est primordial dans le paysage politique actuel.

« Les jeunes de vingt ans ne savent rien des années 1990 en Serbie », dit Mila Turajlic , réalisatrice du film The Other Side of Everything , récipiendaire du prix du meilleur long métrage documentaire de cette édition d’IDFA, « quelqu’un doit tenter de leur dire ce qui s’est passé, mais plus important encore, de leur dire que tout au long de cette période, il y a eu un mouvement de résistance ». Turajlic choisit de construire son film « comme un roman », en se focalisant sur sa famille afin de raconter le contexte historique et politique dans lequel celle-ci vécut, et continue de vivre aujourd’hui. « Il faut toujours se battre pour le changement », dit Srbijanka Turajlić, figure renommée du pays, militante pro-démocrate et ancienne professeure de l’université de Belgrade, et la mère de la réalisatrice. Quand Mila lui demande si elle va changer les choses, elle lui répond : « Non, je suis trop vieille. C’est à toi de le faire. […] Si qui que ce soit va créer un changement, ça va devoir être ta génération. Pas moi. »

Le film de Turajlić, comme beaucoup d’autres dans cette programmation d’IDFA, nous rappelle que notre avenir est entre nos mains, que les actions citoyennes sont nécessaires, et qu’il faut continuer à élever nos voix avec les outils que nous avons. L’urgence politique est bien réelle, et ne s’oppose pas à la création et à l’art, bien au contraire.

Boom for Real: The Late Teenage Years of Jean-Michel Basquiat de Sara Driver nous emmène dans le New York des années 1970 et 1980, sur les traces du jeune Basquiat (1960-1988) en quête de devenir l’immense artiste que nous allons perdre beaucoup trop tôt. Le film mêle intelligemment entretiens avec des amis, des artistes et des personnalités ayant côtoyé Basquiat, tels qu’Alexis Adler, Jim Jarmusch, Fab 5 Freddy et Lee Quiñones, avec des documents d’archives, nous présentant un très beau portrait de l’artiste et la manière dont il a réussi à absorber dans son art l’époque et l’environnement dans lequel il a vécu. Driver choisit de terminer son film avec une remarque clé de la musicienne et actrice Felice Rosser :

Lorsque les gens parlent de Leonardo da Vinci, lorsqu’ils parlent de Willem de Kooning, de Jackson Pollock, et lorsqu’ils parlent de Titien et de je ne sais qui d’autre, ils mentionneront aussi Jean-Michel Basquiat. Dans un monde où les Noirs ne sont ni célébrés ni soutenus, il y est arrivé, dans le monde de l’art.

et elle ajoute : « C est ce que je montre à mon fils, je lui dis : toi aussi, tu peux y arriver. »

Un message plus que jamais pertinent dans le contexte politique dans lequel l’Amérique se trouve aujourd’hui.

Construit entièrement à partir d’archives, le documentaire Beuys de Andres Veiel propose un portrait de l’artiste allemand Joseph Beuys (1921-1986) qui a questionné tout au long de sa vie les relations entre l’art et la société de façon très complexe. Après la projection du film, Veiel raconte que faire ce film était pour lui une nécessité :

J’ai grandi dans le Sud de l’Allemagne, j’avais dix-neuf ans et Beuys était une provocation à cette époque. Pas uniquement par son art mais aussi par sa pensée politique.

Le réalisateur explique que dans ce contexte où d’un côté se tenait une pensée radicale et de l’autre, très conservatrice, Beuys agissait pour lui comme « une bulle d’oxygène au sein de la société dans laquelle j’ai grandi ». Soudain, la graisse pouvait être de l’art. C’est en 1977 que Veiel verra pour la première fois le travail de Beuys à Documenta 6, et ensuite à Documenta 7 avec 7 000 chênes – Forestation municipale au lieu d’administration municipale , dont il inclut des images dans son film. Mais c’est en voyant les films d’archives dans une exposition au Hamburger Bahnhof à Berlin en 2010 qu’il décide de se lancer dans la réalisation de ce documentaire, disant que le travail de Beuys résonne encore fort aujourd’hui.

Il y a de nombreuses initiatives qui, même si elles ne réfèrent pas directement au travail de Beuys, sont une continuation de sa pensée.

dit Veiel. Beuys a non seulement disséqué les idées dominantes sur l’art, mais il a également appelé à une approche complètement nouvelle de la politique, de la société et de l’économie.

Le travail de Beuys est donc essentiel aujourd’hui. Son influence est large. Beaucoup de jeunes ayant vu le film ont dit : « C’est exactement ainsi qu’on pense ».

« Il nous manque, ajoute Veiel, nous avons besoin de lui. Et donc il revient, d’une façon ou d’une autre. »

En tant que traductrice littéraire, c’est avec une joie et une curiosité immenses que je me suis laissée emporter par le film du cinéaste et écrivain Nitesh Anjaan : Dreaming Murakami , qui explore d’une manière fascinante l’imaginaire de Haruki Murakami en suivant Mette Holm, la traductrice littéraire de l’écrivain japonais en danois.

Il y a quelques années, Anjaan assiste à une conférence de Holm et, curieux de ce processus de traduction qu’elle décrit, il décide d’explorer le sujet plus en profondeur. Il lit aussi Murakami, qu’il adore, et c’est sur la nouvelle « Super grenouille sauve Tokyo», parue dans le recueil Après le tremblement de terre , qu’il décide de baser son exploration cinématographique de l’œuvre et du processus de traduction. Anjaan suit Holm alors qu’elle travaille sur la traduction danoise de Kaze no uta o kike , le premier roman de l’auteur.

Le film nous transporte dans l’esprit de la traductrice, mais aussi dans l’univers de l’écrivain, tel qu’il est perçu par le cinéaste. D’une subjectivité touchante et entraînante, le film est bel et bien un rêve – mais sommes-nous dans le rêve de Anjaan ? De Holm ? Dans le nôtre en tant que spectatrice et spectateur ? Cela n’a pas beaucoup d’importance, et c’est là la force du film. Un geste de traduction entre les langues, les cultures, les contextes et les formes artistiques, Dreaming Murakami est une ode même à l’imagination, ce mot – imagination – que Murakami insère en anglais dans ses textes japonais, est une célébration de la créativité.

Que vous ayez lu Murakami ou non, que vous soyez affiliés de quelque manière que ce soit à la traduction, aux langues ou au Japon (les références à l’œuvre de Murakami, ou les questions auxquelles Holm est confrontée concernant le processus de traduction sont absolument jubilatoires), vous vous retrouverez dans ce rêve cinématographique que vous pourrez faire vôtre afin de découvrir, tout simplement, un univers artistique.

Je ne suis pas restée très longtemps dans le rêve, et c’est une réalité à laquelle je suis toujours confrontée dans mon geste de traduction à partir du turc : c’est le cœur gros que j’ai assisté à la Queer Day organisée par le festival.

Tandis que IDFA célébrait les perspectives LGBTQ à travers cinq films venant de différents pays, la municipalité d’Ankara venait d’annoncer l’interdiction de toute manifestation culturelle autour des thèmes LGBTQ. Un de films présentés était Mr Gay Syria de Ayşe Toprak , qui nous montre de façon sensible et tendre la vie de jeunes réfugiés syriens homosexuels vivant à Istanbul, souvent dans un n o man’s land entre l’attente d’une réponse des pays européens à leur demande d’asile et cette Turquie qui devient de plus en plus hostile aux membres de la communauté LGBTQ. Au bonheur des protagonistes, Toprak décide de montrer une image des syriens homosexuels plus positive, différente que celle que nous avons l’habitude de voir dans les médias, « On ne nous connaît qu’à travers ce que pense ISIS », dit l’un d’eux. La réalisatrice choisit donc de concentrer son film autour de l’organisation du concours Mr Gay Syria à Istanbul, dont le gagnant sera invité à rejoindre les festivités Mr Gay World à Malte. Malheureusement, le gagnant se verra refuser le visa pour Malte. Entre paillettes et paperasses, dans un climat où l’Europe refuse de prendre ses responsabilités et la Turquie s’enfonce de plus en plus dans ses pratiques anti-démocratiques, Mr Gay Syria nous rappelle que le destin de ces jeunes hommes est intimement lié au nôtre.

Je termine mon voyage avec Silvana , réalisé par trois femmes : Mika Gustafson, Olivia Kastebring, Christina Tsiobanelis , qui met en avant Silvana Imam, une artiste hip-hop suédoise et une véritable force de la nature : féministe, antiraciste et lesbienne, née d’une mère lituanienne et d’un père syrien.

Ce portrait émouvant suit Silvana, des premières années de sa carrière musicale en 2014 jusqu’en 2016, incluant également des images de son enfance, nous montrant ainsi d’une manière très sensible le contexte culturel et politique dans lequel vit sa famille. Sans jamais tomber dans le voyeurisme, la caméra nous donne juste assez d’information sur la famille de Silvana pour nous aider à comprendre la femme qu’elle est aujourd’hui. C’est à travers les chansons de Silvana qu’on ressent une certaine souffrance dans l’histoire d’immigration de ses parents, et surtout du père. La jeune artiste a un succès immense en Suède, « Dieu merci je suis homo » et « Va baiser ta putain de swastika » sont des paroles célèbres de Silvana que nous entendons à plusieurs reprises dans le film. Politique, sa musique l’est certainement, et son positionnement aussi, en tant qu’artiste, en tant que femme dans un pays où l’extrême droite, comme dans beaucoup de pays européens, reste trop présente. Silvana Imam est une voix indispensable dans notre paysage européen, capturée brillamment par ces trois cinéastes qui ont choisi de travailler ensemble afin de se nourrir les unes les autres et d’enrichir la façon dont elles présentent Silvana. Ce film est la conclusion parfaite de tous les sentiments qui m’ont habitée durant ce festival : l’envie d’apprendre, de rester curieuse, de créer, d’agir, d’élever la voix contre les injustices, et surtout, de ne pas comprimer nos expériences à l’intérieur de frontières. Si la haine peut voyager sans visa, la solidarité aussi.