Ne croyez surtout pas que je hurle

Fragments sensibles d’un corps morcelé

Chassé-croisé

Ne Croyez surtout pas que je hurle est un essai cinématographique réalisé par Franck Beauvais en 2019. En prêtant attention à la manière dont se constitue le geste à cet endroit, cet article voudrait interroger la dimension sensible explorée et matérialisée au travers d’une construction cinématographique singulière.

La particularité de ce film repose sur la technique du found-footage utilisée pour sa réalisation, celle-ci consistant à construire un récit nouveau en partant d’images trouvées, d’images d’archives. Le rythme de cette séquence filmique passe par la voix-off d’un narrateur qui n’est autre que F. Beauvais lui-même. Il parle et devant nous les images se succèdent, défilent, déroulent un univers plastique dont les contours ne sont pas immédiatement perceptibles. Après quelques secondes, les yeux et le corps s'habituent, les mots s'organisent et organisent avec eux l’attention, racontant simultanément l’histoire de cette parole et celle de ces fragments.

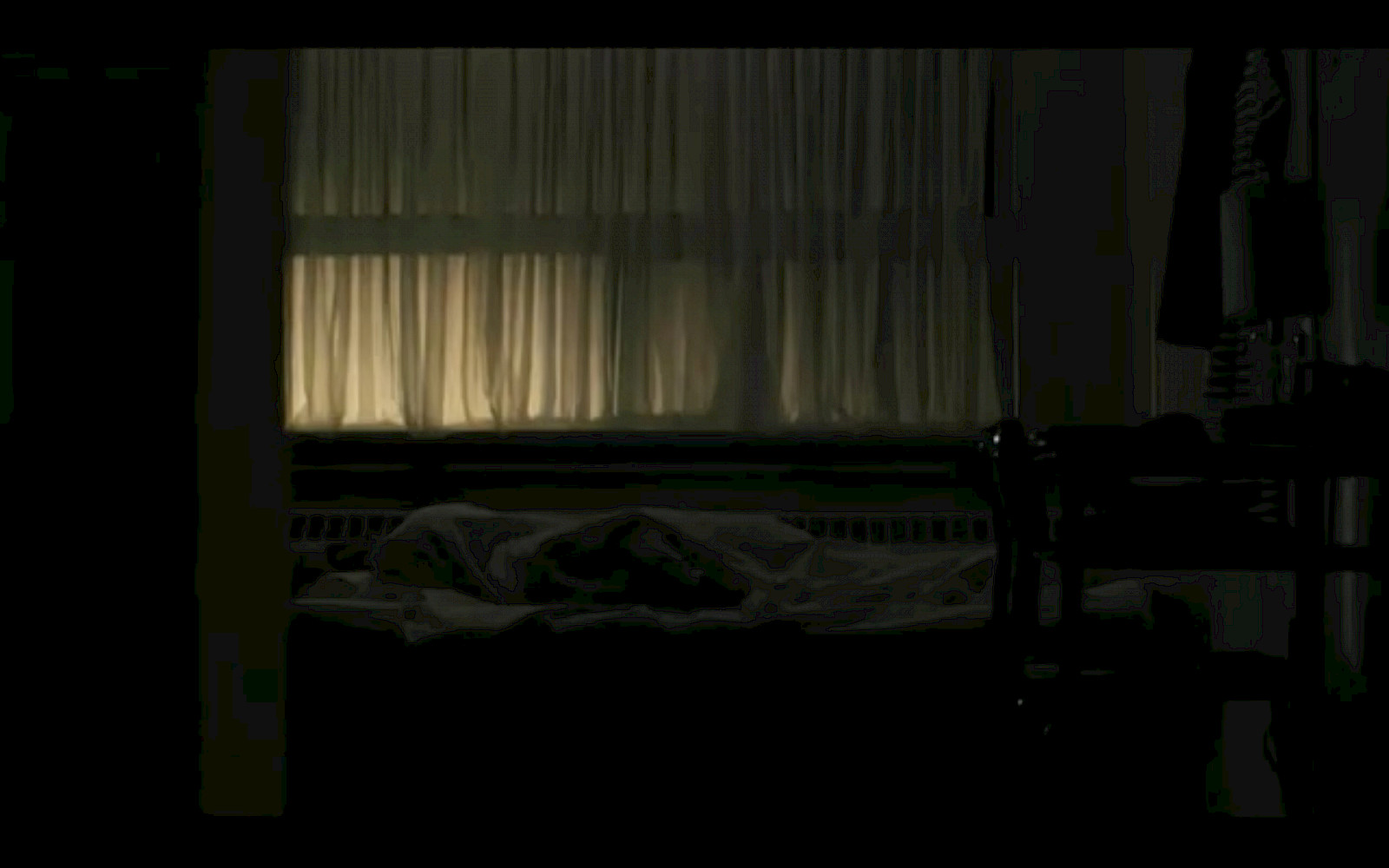

L’histoire, c’est celle des mois qu’il passe reclus, entre avril et octobre 2016, dans cette maison où il vit depuis maintenant six ans, en Alsace. Isolé de tous à la suite de sa rupture avec son compagnon, il reste seul à vivre-là, sans voiture, sans projets, sans désirs, remplissant ses jours et ses nuits d’une folie cinéphage l’amenant à regarder cinq films quotidiennement. Toutes les images de cet essai sont issues des longs métrages visionnés au cours de ces sept mois. Sept mois pendant lesquels se joue pour lui une plongée dépressive le situant radicalement hors d’un monde auquel il ne parvient plus à appartenir. Le récit raconté retrace ces mois de fuite et d’errance immobile.

Poétique d’un glissement sensoriel

« Ce qui caractérise le vivant humain ‒ et tous les animaux, fût-ce de manière à chaque fois différentes ‒, c’est donc la capacité de produire des images des choses : ni une praxis, ni une poesis, mais une sphère intermédiaire de commerce et de production du sensible. Il ne s’agit pas de la faculté d’incarner les formes en objets, mais de la capacité de les faire vivre un instant hors des choses et hors des sujets. » — Emmanuel Coccia, « La vie sensible »

C’est par le biais d’une narration aux multiples épaisseurs que se constitue le geste poétique initié à cet endroit. Les images, sorties de leurs milieux d’origines, sont extraites et coupées des longs métrages qui les ont vu naître jusqu’à devenir totalement anonymes, récupérées pour constituer une histoire autre, située dans un ailleurs qu’aucune de celles-ci ne nous révèle vraiment. Le geste opéré ramène l’image à sa dimension purement sensible et charnelle. Ces séquences filmiques sont abordées dans leur matérialité, deviennent une multitude de couleurs, de mouvements, d’affects. Concentrations visuelles et fenêtres sur des mondes qui n’existent plus. Ici, les images ne disent rien mais montrent l’envers et l’endroit de la situation qui les engendre : elles sont ce qui est vu par le narrateur durant ces mois d’errance mais aussi ce par quoi « on » nous le donne à voir et à sentir.

La narration passe par l’assemblage de ces fragments devenus matière d’un récit qui les dépasse en les englobant tous. Pour faire écho à l’article consacré à ce film par François Gerardy pour Karoo , « la voix fait émerger un souffle vif et poétique » en construisant un paysage simultanément brut et sincère. La voix ne cherche ni à expliquer ni à signifier ce qui est vu. Elle va, au fil des mots et au travers du geste de l’énonciation, constituer un sens possible à l’articulation de ces morceaux de vécus. Ici, les mots sont des mouvements. Le sens ouvert et tracé par chacun d’eux se voit redoublé par le mouvement de l’image, qui loin d’en être une simple illustration, en intensifie la portée. Les mots s’entendent autant qu’ils se ressentent, se comprennent autant qu’ils se vivent.

Le sens mis en jeu par cette chronique d’une intimité désolée fait ainsi glisser la question de l’énonciation du côté du sensible. Chacune des dimensions de l’expression impliquée s’ouvre en direction de l’autre, l’existence de l’une étant intrinsèquement conditionnée par l’existence de l’autre. Leur entrecroisement constitue une sorte de natte sensorielle amplifiée, à la fois visuelle et auditive, se nouant et se dénouant aux rythmes des événements rapportés. Le sens et sa polysémie, comme un fil pour broder une nouvelle continuité dans le découpage initialement réalisé.

Le corps morcelé

Le récit se construit en adoptant tour à tour le point de vue des mouvements générés par les évènements racontés : ces mouvements concernent les corps physiques mais aussi des émotions, des souvenirs, du désir, de la peur. L’attention dérive, divague, s’enroule sur elle-même jusqu’à nous faire vivre et revivre avec elle l’ensemble des points de cristallisation sur lesquels se fixe cette attention à cet instant coupée dans son élan de vivre. Pour traduire ces mouvements à la fois en mots et en images, les personnes deviennent parfois des objets ou des actions et les affects, comme la peur ou la solitude, des muscles qui se crispent ou encore des bouts de corps qui disparaissent soudainement de l’écran. Le rapport ainsi établi entre parole et images dépasse l’ordre de l’intelligible : les images font ce que les mots disent.

La fluence mise en jeu par ce défilement de points de vue trouble la séparation entre « ce qui est vu » et « ceux qui regardent », les deux situations allant parfois jusqu’à se confondre l’une avec l’autre. L'œil caméra glisse de point de vue en point de vue, nous faisant passer d’un instant à l’autre de la position de l’œil-narrateur à celle de l'œil-spectateur. Il y a aussi l'œil-père, celui qui ne voit plus, ou l'œil-objet, qui fait parfois de nous une table, un canapé, une tradition, une histoire, un geste. La multiplicité des passages réalisés tend à nous immerger dans un monde de sensations morcelées et perpétuellement changeantes.

La fragmentation des mouvements expérimentés se retrouve ainsi à tous les niveaux. Comme les films utilisés pour constituer cet essai, chacun des corps convoqués par le récit subit le traitement du morcellement . La mise en variation évoquée implique que les corps se retrouvent situés de chaque côté de l’écran, mais aussi au niveau de l’écran en lui-même, lorsque celui-ci devient paupière qui cligne, qui voit et qui refuse de voir. Les corps sont à la fois mis dehors, mis dedans, dissous ou réduits à leur rôle d’interface entre ici et là-bas . La mise en place de ce jeu nous situant simultanément de part et d'autre d’un paysage mouvant, autant intérieur qu’extérieur, a pour conséquence de générer une sorte de nulle part : un non-lieu dont s’extraire devient dès lors impossible.

Ce nulle part engendré par la mise en morceaux des corps, des lieux, des événements tend à concrétiser matériellement la sensation de ne pas ou de ne plus pouvoir se mettre en mouvement . Cette sensation ou absence de situation générée par le montage nous rapproche un peu plus de ce corps immobilisé dont parle le fleuve des mots prononcés. Avec lui, nous sommes le frémissement d’une main qui a peur, qui se crispe, des pieds qui s’enfoncent dans le sable sans plus pouvoir prendre appui, l’ombre de nous-mêmes, un regard dissout dans l’ailleurs. Dans ce poème filmographique qu’est Ne croyez surtout pas que je hurle, se donne à voir et à vivre la tétanie d’un corps assailli par une sensibilité en tout point exacerbée.