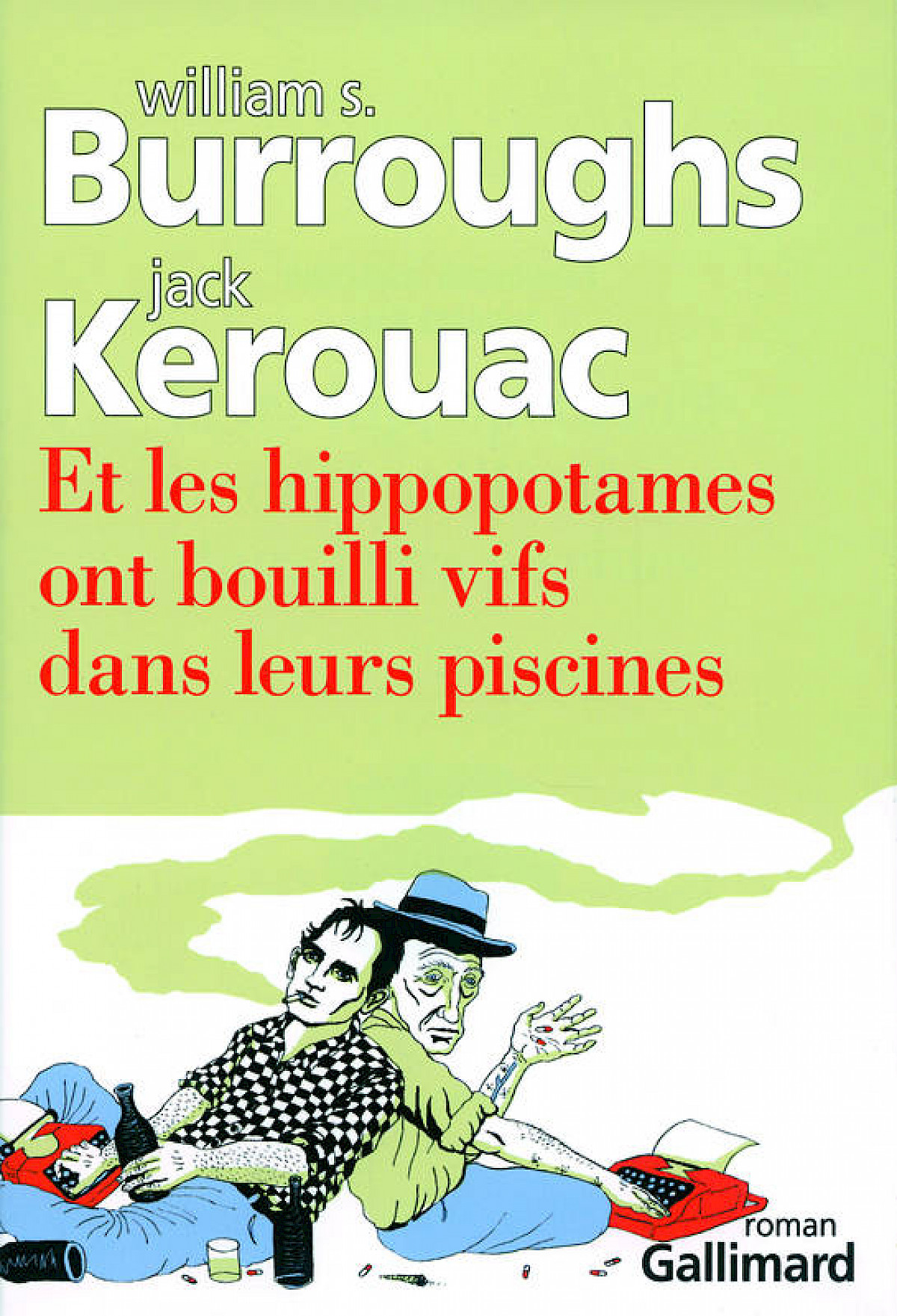

Jack Kerouac et William S. Burroughs,

Soixante-trois ans : c’est le temps qu’aura mis le premier roman estampillé beat pour atterrir sur les étals des librairies anglophones, en 2008. Quatre ans plus tard, Gallimard publie la traduction française de cet opus, rédigé à quatre mains par Kerouac et Burroughs plus d’une décennie avant la parution de Sur la route (1957) et du Festin nu (1959).

Et les hippopotames ont bouilli vifs dans leurs piscines (titre original : And the Hippos were boiled in their Tanks ) met en abyme avec une étonnante clarté l’éphémère destin d’une étiquette, le label beat, hautement problématique — en ceci qu’elle s’applique non pas à un ensemble unifié de textes, mais bien à une expérience du monde partagée, s’exprimant à chaque fois de manière singulière. (Qu’ont en commun les lyrismes de Kerouac, Burroughs et Ginsberg ?)

Acte de naissance d’un phénomène littéraire sans précédent, opération de marketing méticuleusement ourdie (à l’heure où l’adaptation cinématographique de Sur la route occupe encore les écrans), légendaire manuscrit perdu, recension réaliste d’un épisode fondateur : le texte nous parvient malheureusement précédé de son mythe. Or, il faudrait sans doute, pour lui rendre justice, se mesurer à lui comme s’il surgissait de nulle part. Le lire pour ce qu’il est, sans y chercher déjà les ferments de ce que, dans un article publié en 1952, le journaliste John Clellon Holmes — à la suite d’une conversation avec Kerouac, qui lui-même tenait le vocable d’Herbert Huncke, un junkie proche de Burroughs — avait appelé la Beat Generation. Mais la légende est là, obnubilante, qui s’impose au texte et l’inclut de force dans son horizon de sens. Peut-être faut-il alors ébranler les vieilles certitudes, et reconnaître que cette Beat Generation, littérairement parlant, n’a peut-être jamais existé au présent. Si l’on veut, elle n’est venue au monde — en 1957, donc — qu’une fois morte ; car la vision dingue dont elle procède, si l’on prête foi aux dires de Kerouac, ne court que sur un bref laps de temps, une époque faste s’étendant de la seconde moitié des années 1940 au début de la guerre de Corée, en 1950. Au-delà — souvenons-nous des derniers mots de Sal Paradise, le narrateur de Sur la route —, c’est la triste litanie des amitiés brisées, la dislocation de la petite communauté qui avait fait de Manhattan son terrain de jeu ; au-delà, c’est le maccarthysme, le cauchemar climatisé et, déjà, la prise de pouvoir d’une bourgeoisie wasp qui fera de la Beat Generation un produit de consommation courante parmi d’autres. L’appellation se pérennisera, mais privée de son référent : En réalité il n’y avait qu’une poignée de mecs vraiment dans le coup et elle s’est dissipée sacrément vite pendant (et après) la guerre de Corée quand une sorte d’efficacité nouvelle et sinistre est apparue en Amérique ; […] après 1950 les personnalités beat disparurent dans les prisons et les asiles de fous, ou furent culpabilisées et contraintes à une conformité silencieuse ; la génération elle-même n’eut qu’une brève existence et ses membres furent peu nombreux. (Kerouac, Contrecoup : philosophie de la Beat Generation .)

Dès lors, il se pourrait bien qu’en toute rigueur de terme le tapuscrit si longtemps remisé au placard d’ Et les hippos… soit en réalité, avec Sur la route (qui couvre une période s’étalant plus ou moins de 1946 à 1951), la seule incarnation authentique de l’esprit beat tel qu’il fut défini et circonscrit dans le temps par Kerouac. Voilà le prodige de ce texte : en fin de compte, il ne se lit pas à la lueur de la geste beat — non : c’est lui qui l’éclaire de manière déterminante, en en scrutant les premiers balbutiements et, déjà, la fin toute proche. Été 1944, New York. C’est la canicule. William Burroughs, trente ans, fait la rencontre d’un jeune marin-écrivain que sa réputation de conteur précède — Jack Kerouac, de huit ans son cadet, et qui travaille alors à The Sea is my Brother , ouvrage qui ne verra jamais le jour, et à The Town and the City , saga familiale revendiquant l’influence de Thomas Wolfe.

Pour l’heure, l’auteur du Festin nu , à l’en croire, tient la chose littéraire en profonde aversion ; il n’imposera que progressivement les privilèges de son aînesse et sa reptilienne figure de guide. Quoi qu’il en soit, aucun des deux hommes n’a à l’époque publié la moindre page. C’est un événement tragique qui les poussera à prendre la plume ensemble : dans la nuit du 13 au 14 août, David Kammerer, soupirant maintes fois éconduit de Lucien Carr, trépasse sous les coups de couteau de celui qu’il a, des années durant, poursuivi de ses assiduités. Les circonstances restent troubles : chassé-croisé érotique dégénérant en sacrifice consenti ? Légitime défense ? Coup de sang ? Peu importe : le drame attisera à plusieurs reprises les feux de l’inspiration. Entre autres, William Gaddis, James Baldwin et Allen Ginsberg s’approprieront le fait divers par le biais de l’écriture. Quant à Kerouac et Burroughs, ils s’attaquent à la chose à deux, sous l’angle d’une fiction aux allures de pré-gonzo journalism — le premier signant les chapitres narrés par Mike Ryko, le second ceux rapportés par Will Dennison.

Et tant pis pour le retard, le délai, l’après-coup — c’est en eux que réside l’essence de la Beat Generation, cette vague qui toujours va s’estompant, cette vague qui n’existe qu’à refluer.

Qu’y a-t-il à tirer de cette première tentative ? Tout d’abord, un instantané particulièrement jubilatoire de l’époque : la faune interlope arpentant les trottoirs de Times Square, la bohème oisive du Village, les grondements de la guerre, là-bas, en Europe, la vie nocturne mouvementée, les bars, les cinémas, la musique, les lectures… La reconstitution est subtile et foisonnante. Ensuite, un portrait de groupe — celui qui gravitait autour de Kerouac, bande hétéroclite de désœuvrés s’interrogeant sans fin sur un devenir artiste qui tardait à se préciser. Enfin et surtout, un constat : la Beat Generation a toujours été littérale — sa fièvre, ses frénétiques échappées belles à travers le continent américain, les hoquets qu’elle emprunte au bop, son goût du sacré, des paradis artificiels et du libertinage : tout cela, en soi, se donne dans la transparence, avec une sorte d’insouciante naïveté.

Certes, on objectera qu’ Et les hippos… exécute une variation sur le mythe du créateur (Kammerer — Ramsay Allen dans le roman) mis à mort par sa créature (Carr — Phillip Tourian), qu’il donne précocement visage au conflit de générations qui s’apprête à déchirer l’Amérique des sixties — Moi j’ai des idées neuves, et lui, il est de la vieille école , dixit le futur meurtrier. Certes. Mais ces développements, c’est indéniable, refusent le statut de sous-texte — ils ne courent pas comme une veine souterraine qui donnerait à lire une autre vérité du roman : le passé afflue, brut, restitué à la lettre. Ainsi qu’il fut éprouvé — mouvant, labile, pareil à un torrent. Le réel se suffit à lui-même — et c’est précisément en raison de cette littéralité que la Beat telle que l’éclaire ce texte fuit l’écriture (Burroughs) ou, à tout le moins, diffère ses publications, de façon plus ou moins concertée (de soixante-trois ans pour Et les hippos… , de six pour Sur la route ). Voici ce qu’elle laisse entendre : qu’avant d’être affaire de littérature, elle est affaire de vécu. Qu’avant de sismographier les inflexions d’une intériorité qui vit, il importe, eh bien, de vivre justement (Proust n’est jamais loin de Kerouac). De multiplier les expériences. D’aimer surtout, d’aimer les hommes et les femmes, les assassins et leurs victimes, les jeunes et les vieux. D’aimer radicalement, sans recul, pour, dirait Derrida, ranimer la voix d’une aimance qui résonne avant la distinction entre aimer et être aimé, amour et amitié, Éros et Philia, Éros et Agapé, la charité, la fraternité ou l’amour du prochain . Et tant pis pour le retard, le délai, l’après-coup — c’est en eux que réside l’essence de la Beat Generation, cette vague qui toujours va s’estompant, cette vague qui n’existe qu’à refluer. Ryko et Tourian attendent d’embarquer sur un navire pour l’Europe — mais le départ tarde, maintes fois reporté. Ils ne partiront pas et le meurtre aura lieu.

À cet égard, Et les hippopotames ont bouilli vifs dans leurs piscines se lit comme le roman éminemment beat de l’immobilité et de la procrastination. Alors tu préfères attendre. Demain, demain, toujours demain, jusqu’à ce que mort s’ensuive. […] Cette fixette sur Phillip c’est comme le paradis des chrétiens, une illusion née du besoin, qui flotte dans un nulle part nébuleux platonique, c’est comme la prospérité, toujours pour demain, jamais ici et maintenant. Jamais ici et maintenant : le destin de la Beat Generation ne se dit pas au présent ; pour s’avérer, il lui faut une scène d’écriture venant le rompre, moment d’arrêt, temps mort qui lui donne forme en même temps qu’il l’invalide.

Cet article est précédemment paru dans la revue Indications n o 394.