Je est une fiction.

La Estupidez – la Connerie – est un spectacle déconcertant du collectif bruxellois Transquinquennal, qui semblait prédestiné – même s’il refuserait le terme – à l’interpréter.

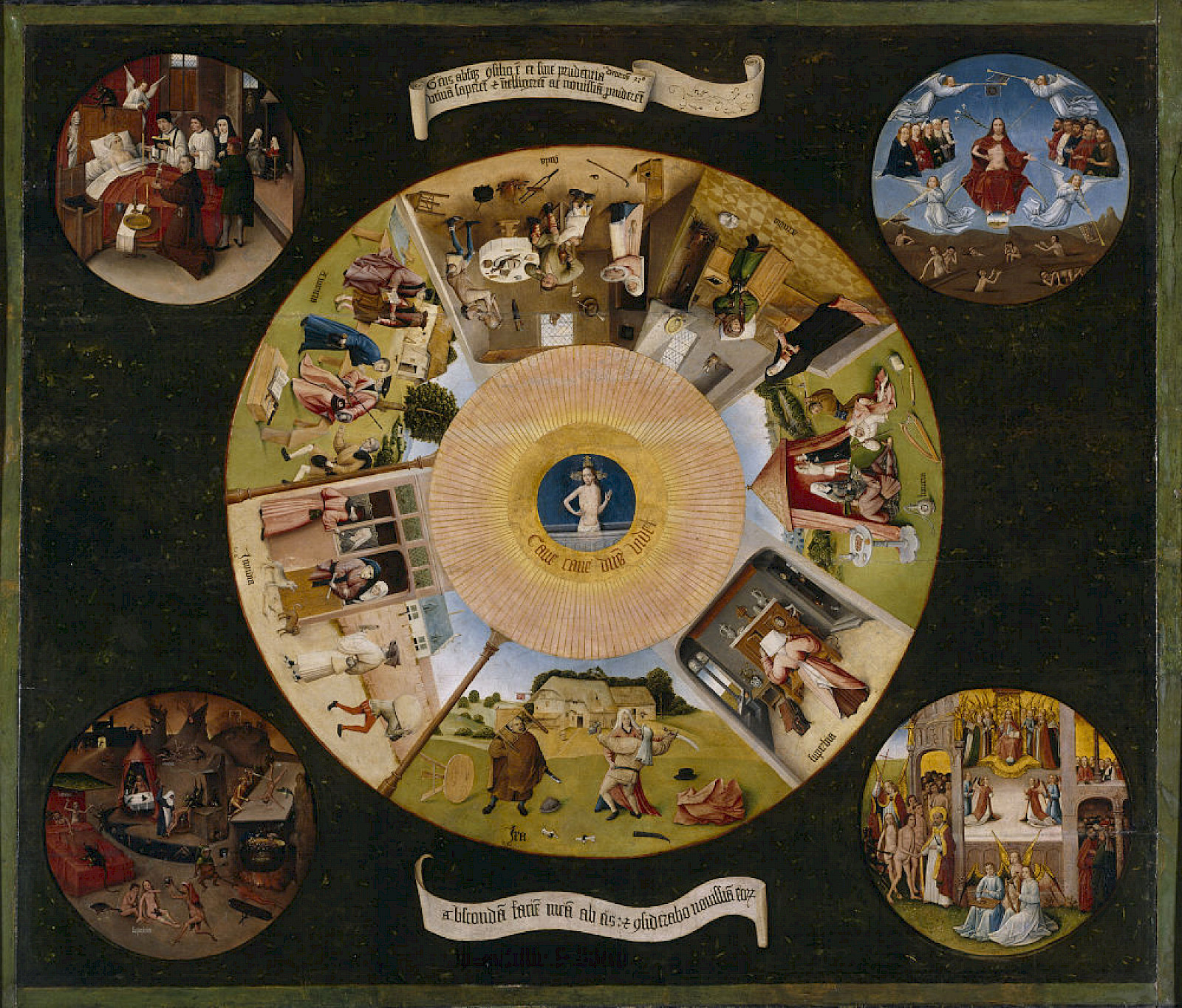

Pièce écrite en 2002, la Estupidez est née de la rencontre de Rafael Spregelburd avec les Sept Péchés Capitaux et les Quatre Dernières Étapes humaines , tableau de Jérôme Bosch. Elle fait partie d’une heptalogie dont elle est le quatrième volet. S’emparant du thème du péché d’avarice, l’auteur évite le piège d’une énième illustration et se lance dans une véritable représentation de la connerie humaine quand elle est aux prises avec l’argent, sous toutes ses formes. Spéculations, radineries, escroqueries, détournement, dettes, arrivisme cupide, gestion de cagnotte ou de ses derniers dollars en poche… sont autant de facettes qui lient les vingt-cinq personnages du spectacle, incarnés par seulement cinq acteurs !

Des intrigues multiples s’enchaînent et se télescopent dans le cadre sordide d’un motel de Las Vegas, capitale du divertissement, royaume de l’argent dont les lois sont celles des jeux de hasard. Et ce n’est pas anodin. Dans la même chambre se succèdent deux escrocs qui tentent de vendre la toile presque effacée d’un peintre fictif ; une bande de copains en virée à Las Vegas pour tester une technique de jeu qui leur permet de gagner 151 dollars par jour – à diviser en cinq, faut-il le dire ; un scientifique de génie et sa femme venus vendre une interview exclusive à une journaliste influente et cupide pour rembourser les dettes de leur fils drogué – enfin, c’est ce qu’il espère ! ; un acteur immoral et peu scrupuleux de passage avec sa sœur muette en fauteuil roulant ; deux flics homosexuels, rejoints par un troisième et des ouvreuses de ciné, sont là aussi, mais… pourquoi au fait ?

Ces cinq histoires drôles, loufoques et ridicules se déroulent en parallèle. Le temps passe et les événements se précipitent. Plus le rythme s’accélère et plus la folie et le chaos s’emparent du plateau, nous faisant entrer dans une quasi-simultanéité des actions. Les acteurs sautent d’un rôle à l’autre, en ayant à peine le temps de changer de costume. Les conversations mêmes se croisent et se chevauchent, certaines répliques nous échappent, certains gestes ou entrées en scène se perdent, ce qui donne l’impression qu’on pourrait revoir le spectacle des dizaines de fois et repérer du neuf à chaque représentation. La même impression que l’on aurait devant l’un des chaotiques tableaux de Jérôme Bosch, d’ailleurs, dont on sent que la scénographie et le jeu d’acteurs s’inspirent joyeusement.

L’imbroglio narratif qu’est ce spectacle se double d’un complexe mélange des genres, qui non seulement emprunte à la peinture, mais parodie également le road movie, la telenovela, le théâtre de l’absurde, les séries américaines des années septante, le mauvais mélodrame, etc. Par là, le spectateur est invité à briser les frontières, et en même temps que les murs tombent sur scène, le quatrième mur s’abat, dévoilant la complexité du monde.

Car outre la révélation d’un univers régi par l’argent, cette œuvre singulière décrit également un monde en quête de sens et qui pourtant tourne à vide et est inénarrable. Il met en exergue le paradoxe de l’homme qui cherche à construire du sens, cherche des signes partout où c’est possible pour les relier entre eux par des liens causals (« C’est ton chef ? Parce qu’il a un écusson bleu… »). L’homme invente des histoires – des fictions – pour faire exister les choses. Il est une fiction. Comme ce tableau complètement effacé qui ne retrouve de la valeur que dans les histoires qu’en font les vendeurs ou les acheteurs ? Une belle mise en abyme de la représentation théâtrale elle-même, qui ne signifie rien, si ce n’est le sens qu’on veut lui donner. La Estupidez n’existe que parce qu’elle est présentée devant un public qui la regarde, elle n’acquiert un sens que parce qu’on écrit à son sujet.

Et c’est là le génie de Rafael Spregelburd et de la compagnie Transquinquennal : nous donner à voir une toile à la fois ordonnée et chaotique, avec son lot de hasards, et rendre au public la liberté et la responsabilité de lui donner sens, mais seulement s’il le veut. Et il le voudra, car, comme l’a écrit Nancy Huston, « nous sommes l’espèce fabulatrice ». Nous ne nous inscrivons que dans des pourquoi ? et des parce que et ce spectacle nous le fait expérimenter comme jamais, pointant du doigt (grâce notamment à l’expérience du robinet) ce vide – c’est-à-dire le manque de lien logique – qu’il y a entre les éléments explicables, connaissables, et ceux qui semblent insensés .

La performance est prodigieuse ! La Estupidez est prouesse de forme et de contenu et un marathon délirant pour des acteurs de haut vol qui nous surprennent à chaque instant. Miguel Decleire et Mélanie Zucconi passent d’un rôle à l’autre avec un naturel confondant et Bernard Breuse et Kristien De Proost sont irrésistiblement hilarants ! Mais signalons particulièrement le retour de Pierre Sartenaer, membre historique de la compagnie, qui n’a pas volé le prix de la Critique en 2012 pour son, ou plutôt ses rôles de mathématicien trop clairvoyant, de flic insolite et jaloux, de vacancier retardé, et surtout de Japonais amateur d’art. Le résultat est détonnant, déconcertant mais sensationnel !