LANGUAGE IS A VIRUS

Cette année William Seward Burroughs aurait eu cent ans. En février dernier, à la veille de cette date anniversaire, je me suis posé quelques questions, assez bêtes dans le fond : qui, de nos jours, lit encore William S. Burroughs ? Ses « routines », je veux dire ? Ses fictions ? Et surtout : pourquoi ? Pourquoi le lit-on ? Et puis ces questions corollaires : pourquoi lirait-on Burroughs ? Et : que sait-on encore de ses livres ? Qu’en a-t-on retenu ?

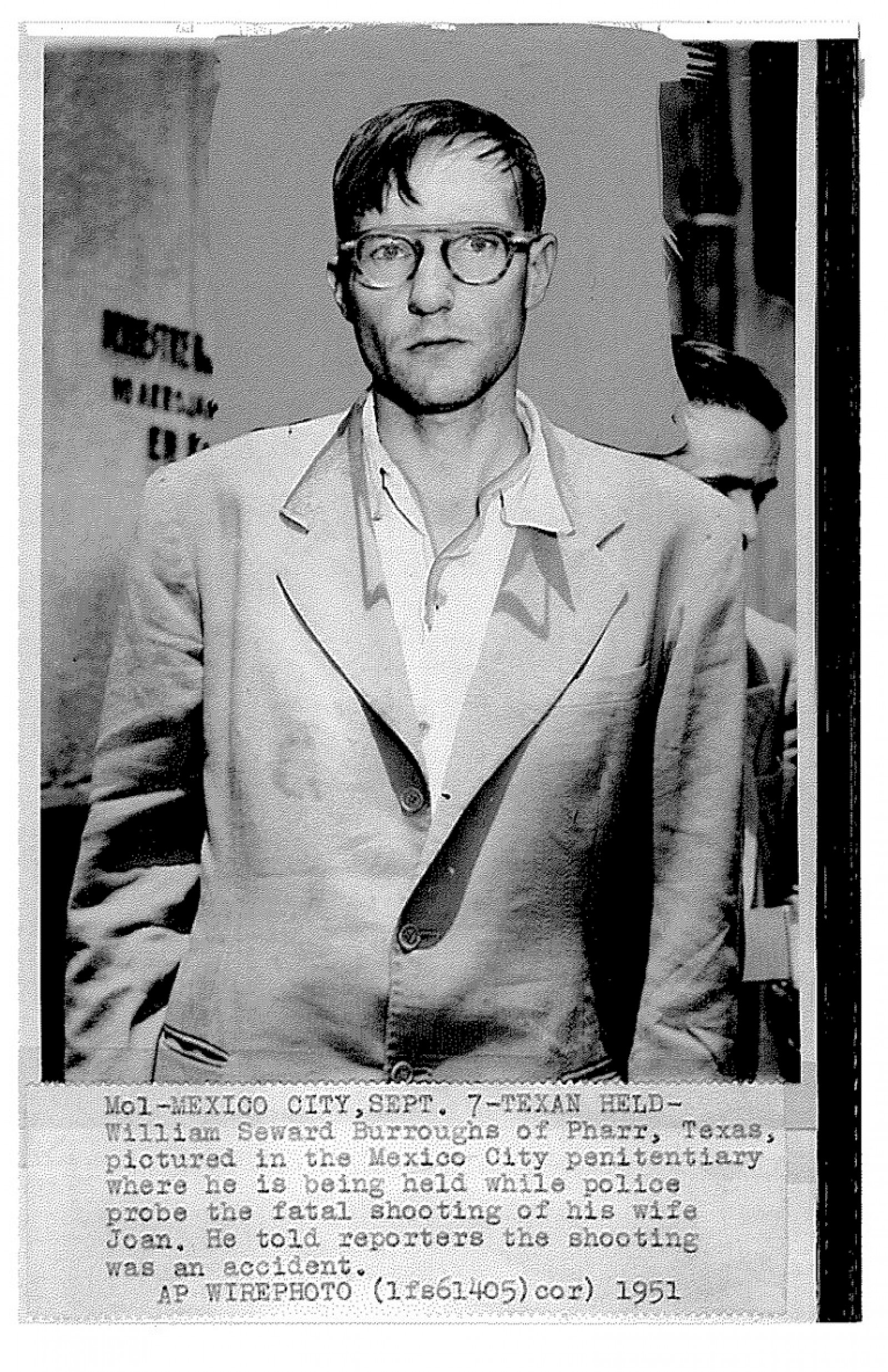

Traînent, sur le net, des dizaines de photos de Burroughs . Des dizaines de films super-8 ou autres, où on le voit, par exemple, faire des moulinets de sa célèbre canne-épée. Il y a aussi des extraits de ses propres œuvres cinématographiques et sonores. Un nombre impressionnant de sites présentant l’homme et son œuvre. Des démonstrations de ses « techniques » d’écriture. Des citations à la pelle. Phrases plus ou moins définitives et toujours corrosives. Et puis, surtout, à l’approche du centenaire, des articles. Présentant l’homme, toujours. Son œuvre, un peu. Et puis, il y a les réactions à ces articles. Si pas haineuses et tout cas extrêmement violentes, comme souvent sur le net. Des messieurs-dames, qu’on imagine bien comme il faut, s’offusquant qu’on fête et célèbre cet homme-là. Que dis-je : cet assassin-là. Cette atteinte au bon goût. Cet être sulfureux, obscène et pervers. Ce parasite. Cette pourriture. Ce déchet de l’humanité. Sur le net, on peut voir aussi, sur Arte-TV, un documentaire datant de 2010. Se succèdent à l’écran les témoignages d’amis plus ou moins proches (James Grauerholtz, Anne Waldman, Thurston Moore, Iggy Pop, etc.), des images d’archives où l’on voit Burroughs dans sa vie de tous les jours ou devisant avec Ginsberg. L’intention d’un tel documentaire ? Comme celle de toute entreprise télévisuelle qui se respecte, j’imagine : nous présenter l’homme qui se cache derrière l’œuvre. L’homme que l’œuvre et ses entrelacs de mots planqueraient. Car quoi de plus universel que l’homme ? Quoi de plus intéressant, de plus accrocheur, que l’homme ? Ses frasques ? Ses traumas ?

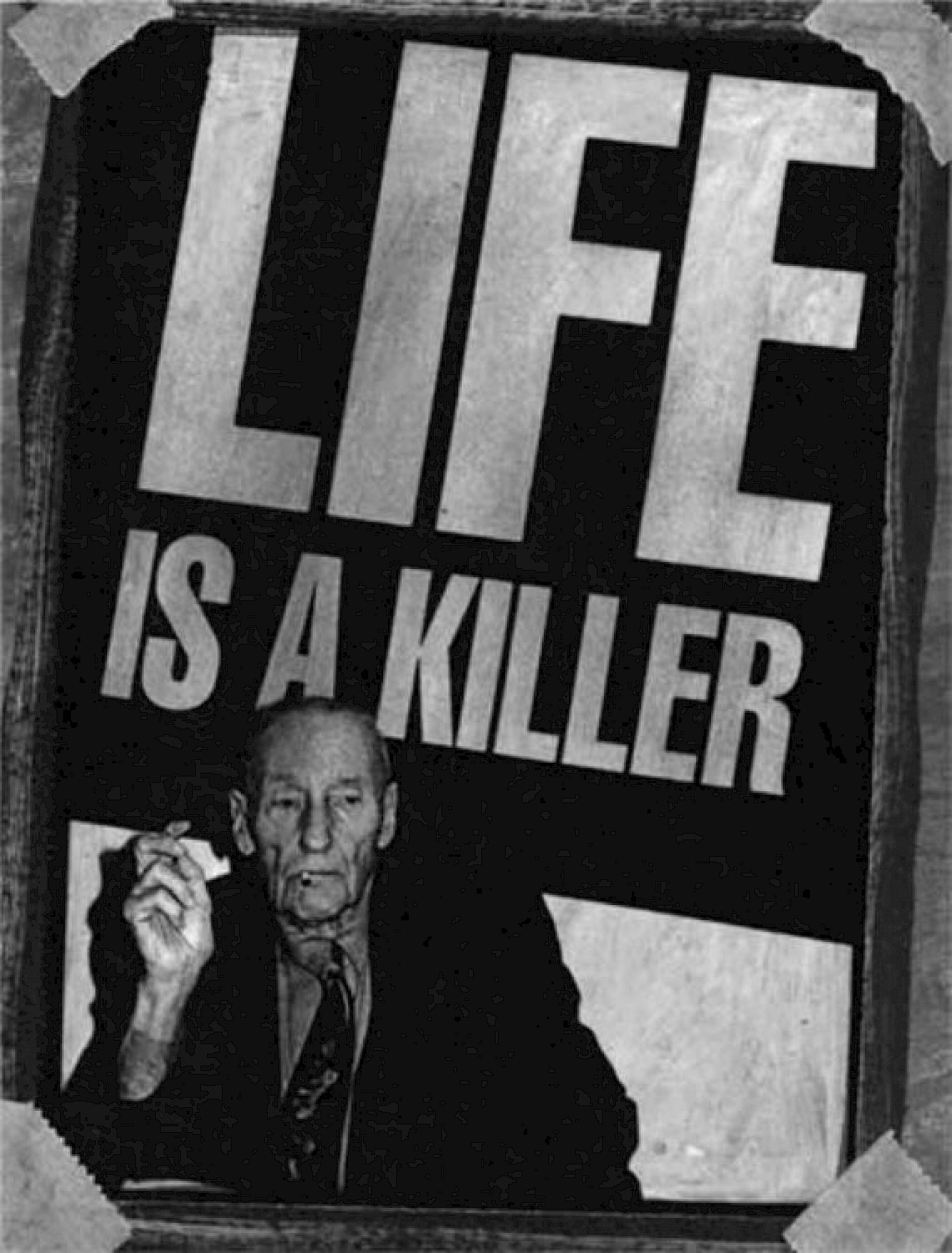

Ce qui se dégage de tout cela, de ce rapide petit tour sur le net ? Un nombre incroyable d’anecdotes. De faits. D’événements réels ou fantasmés. Le portrait d’un homme aussi, bien sûr. Dont la vie aura été à la fois provocante, sans concession, inventive, infatigable. Un homme, un vrai, quoi. De chair et de sang. Comme on les aime à notre époque. Une espèce de héros ou d’antihéros plutôt. Quelqu’un, en tout cas, sortant de l’ordinaire. Une icône. Un chromo. Une image d’Épinal. Un auteur-culte dont on connaît par cœur les postures. Dont on rabâche à n’en plus finir les bons mots. Les épisodes-clés de sa vie. Son amitié avec Ginsberg et Kerouac. Son implication, avec eux, dans ce qu’il est convenu d’appeler la Beat Generation . Ses accointances réelles ou imaginaires avec la pègre. Sa paranoïa. Son art de débusquer partout les secrets cachés. Ses attaques virulentes contre le système. Ses démêlés tragiques avec la drogue. L’accident qui coûta la vie à sa femme, lors d’un remake sinistre de Guillaume Tell. Ses inventions de techniques d’écriture. Son goût pour les armes et les chats. Son art de la provocation. Sa vie de grand aventurier dans les jungles d’Amérique du Sud. Son exil au Maroc puis en Europe. Sa dépendance financière. Ses parents lui allouant, durant près de cinquante ans, une rente mensuelle lui permettant de survivre et d’acheter sa dope. Sa pornographie violente. Son humour dévastateur. Ses amitiés avec les stars underground du rock des années 1970 et 1980 ou de « l’avant-garde », Iggy Pop, Patti Smith, Laurie Anderson, Kurt Cobain, etc. Son homosexualité. Le décès de son fils, rongé par l’alcoolisme. Ses expérimentations dans tous les arts, visuels, sonores, littéraires. Ses charges virulentes contre l’État, contre tout type de machine de contrôle. Etc. Tout fait « icône » chez Burroughs. Chaque épisode de sa vie. Chaque innovation dans le domaine des arts.

Curieux paradoxe dans ce « devenir icône » de Burroughs : à plusieurs reprises, dans ses essais ou lors d’entretiens, Burroughs rapporte qu’à Tanger, dans le quartier espagnol, il était surnommé « El hombre invisible » . Homme passe-partout à force d’être gris. Sans relief. Et de se fondre littéralement dans le décor. À force de chercher « l’homme derrière l’œuvre », on a fini par découvrir quelque chose d’assez clinquant, ma foi. Suffisamment clinquant, en tout cas, pour, en retour, masquer l’œuvre. La rendre invisible. Formidable tour de passe-passe. De haute voltige. Arriver à escamoter ainsi des livres qu’on jugeait dérangeants, obscènes, inconfortables, mettant à mal nos convictions, modes de pensée et d’appréhension du monde, faut le faire tout de même.

Pas plus tard que la semaine dernière, un ami me parlait de Burroughs. De ses livres. Tout comme moi, il a dans sa bibliothèque les « œuvres-phares » du gaillard. Sa célèbre trilogie expérimentale : la Machine molle , le Ticket qui explosa , Nova Express . Les Garçons sauvages , les Cités de la nuit écarlate . Etc. Tout comme moi, il n’a pas lu le tiers du quart de ces livres. Résolution personnelle pour cette année : lire enfin les livres de Burroughs. Découvrir enfin « La obra invisible », les livres derrière l’homme. Pour ce faire, trouver une porte d’entrée. Quelque chose qui pourrait, personnellement, m’inciter à me perdre dans une œuvre pour le moins labyrinthique, sans concession.