Chapitre VI

La présence d’une émotion forte et fragile dans les films de la décennie de Nanni Moretti et Philippe Garrel, et les liens étroits entre les œuvres de ce dernier et celles du maître coréen Hong Sang-soo .

Victor-Emmanuel Boinem : Il y a à mon avis quelques films (ceux de Nanni Moretti, Habemus Papam et encore plus Mia Madre et ceux de Philippe Garrel), où on retrouve peut-être une chose qui est véritablement une nouveauté, qu’on n’avait pas avant, dans des films plus obsédés par la progression dramatique. Une sorte de basse continue, de la première à la dernière image, une émotion assez sourde, qui ne dit jamais tout à fait son nom, mais qui va très lentement crescendo jusqu’à nous bouleverser à la fin du film. Chaque plan est habité par cette émotion et pour reprendre le beau mot de Leos Carax, alors critique, sur L’Enfant Secret de Garrel : « Le cinéma TREMBLE ». C’est très évident dans les films de Nanni Moretti, très marquant encore dans Douleur et Gloire d’Almodóvar . Ce sont des films où il y a une note tenue par tout l’orchestre, assez fine mais en continu jusqu’au bout, et qui est assez puissante. Je ne sais pas si cela t’a marqué comme ça.

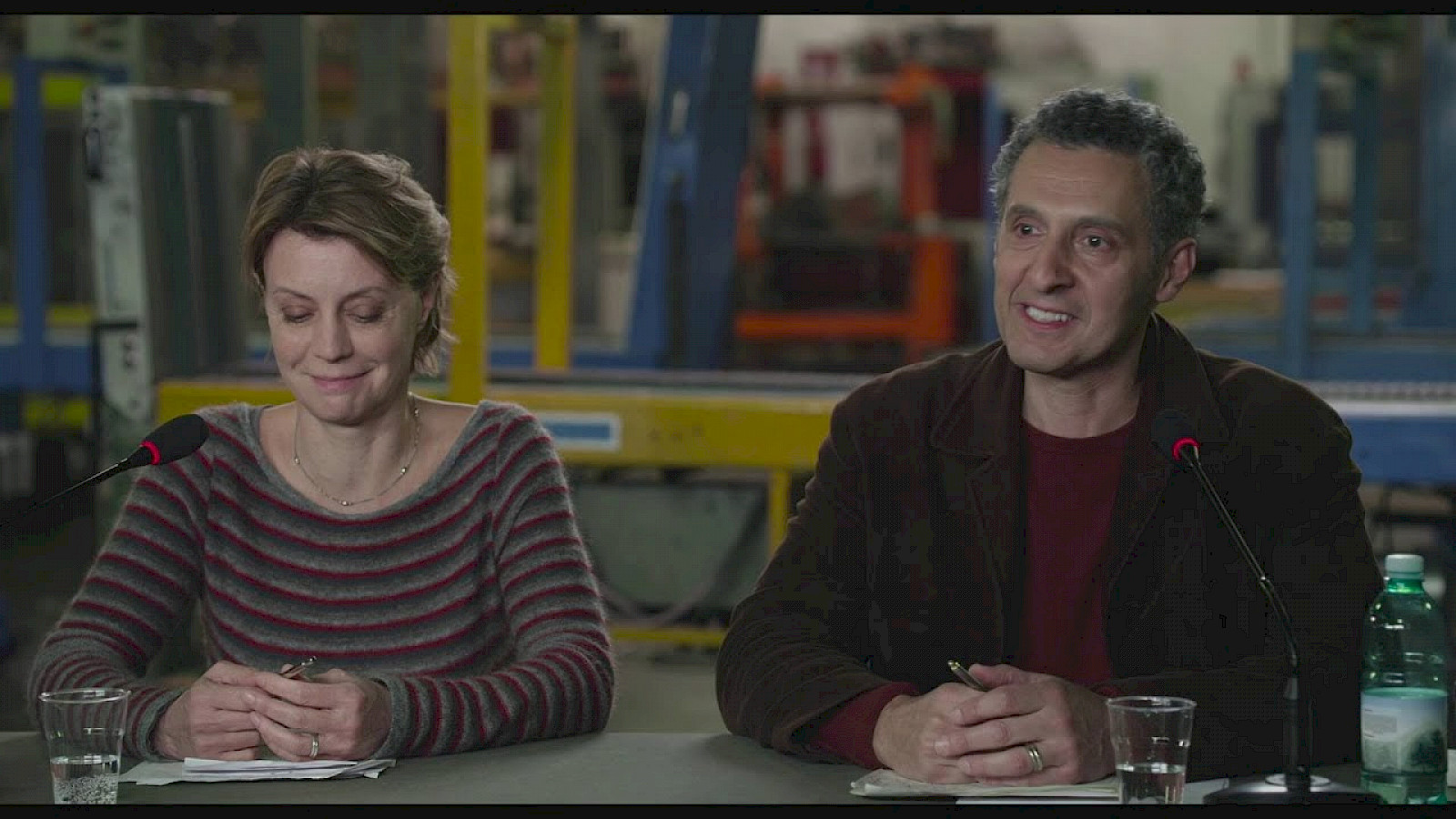

François Gerardy : Oui cela m’a marqué comme ça aussi. Ce que je trouve formidable dans Mia Madre et encore plus dans Habemus Papam, c’est que Nanni Moretti parvient à lier cette émotion continue avec des séquences de comédie, assez burlesques, teintées d’une légèreté bienvenue (John Turturro, par exemple dans Mia Madre , qui oublie son texte et s’emporte). Et pourtant la dimension émotionnelle, tragique, ne nous quitte pas.

V-E : C’est aussi l’art du contrepoint humoristique ou anecdotique, sinon le film ne tiendrait pas debout, on ne serait pas capable de soutenir une telle émotion. Ou alors sur des durées beaucoup plus courtes. Je pense aux films de Philippe Garrel où il y a assez peu de trouées humoristiques. Il construit plus ses films sur une seule note ou bien un seul accord. Mais en effet sur des durées de plus en plus restreintes : 1 heure 17 pour La Jalousie , 1 heure 13 pour L’Ombre des Femmes , 1 heure 16 pour L’Amant d’un Jour - des durées peu usitées, hormis par Hong ( Hill of Freedom : 1 heure 06, La Caméra de Claire : 1 heure 09) Parce qu’une des grandes caractéristiques de Garrel a été de continuer, contre vent et marées, à tourner et à monter en pellicule, et il s’est rendu compte très vite que cette décision économique était aussi une décision esthétique. La première chose à faire est de couper les jours de tournage, de faire des scénarios plus courts, donc des films plus courts.

F : Puisque tu parles de Philippe Garrel, j’en profite pour rebondir à son propos. En effet, les films de Garrel, et je pense que tu seras assez d’accord avec moi, sont des films qui nous bouleversent aussi, avec une émotion présente de bout en bout. Comme tu le soulignes, il y a une économie derrière, et il parvient à créer une profondeur des sentiments chez ses personnages tout en la représentant de la façon la plus limpide et épurée qui soit. Ces films nous émeuvent en partant de situations les plus quotidiennes, des histoires d’amours contrariées, et cette simplicité apparente cache une grande intelligence dans les rapports entre les personnages et leurs questionnements.

V-E : Ce qui est fort chez Garrel, pour reprendre le titre d’un de ses films, c’est la concentration. Par exemple, pour L’Amant d’un jour , Garrel répète chaque semaine tous les samedis avec ses deux comédiennes. Puis, une fois sur le plateau, ils ne font qu’une prise de chaque plan, pas deux. Il y a forcément une forme de concentration, de tension immense au moment du tournage. Cela fait presqu’un an que l’on répète cette séquence et tout d’un coup, elle doit être là, et c’est une opération typiquement cinématographique de dire : « C’est ici et maintenant et il faut y être, il faut convoquer l’émotion en soi en tant qu’acteur ». Après ce cinéaste est un très grand directeur de comédiens, c’est certain. Il arrive donc à condenser les choses pour donner à chaque plan une intensité maximale, qui fait qu’effectivement, on ne quitte jamais cette émotion.

F : Garrel ne cache pas non plus l’expressivité de ses personnages, leur trop plein d’émotions. Esther Garrel et Louise Chevillotte, dans L’Amant d’un jour , soudain tombent en pleurs. On ne se cache pas derrière la sincérité des sentiments, bien au contraire. Il y a dans ce dernier film du cinéaste une très belle séquence chorégraphiée en musique, du coup non dialoguée et narrative, mais que je trouve émotionnellement très forte : tout semble passer dans les visages des personnages, leurs étreintes, leurs gestes. Ils s’abandonnent. Je ne sais pas si cette séquence t’a fort marqué aussi à la vision.

V-E : Si, il me semble qu’il avait déjà fait le coup dans son film Un été brûlant (avec Monica Bellucci et Louis Garrel) et dans Les Amants réguliers. Moi je relie plutôt cela à quelque chose d’assez ancien chez Garrel, à un art classique du cinéma et à John Ford. Il était spécialiste des scènes de bal, qui intervenaient toujours à un moment un peu crucial du récit, paraissaient l’interrompre, mais en fait résumaient les rapports entre les différents personnages, et de façon purement physique : des questions de rapprochement des corps, d’éloignement des regards. Une technique que Becker a appliqué avec brio dans Casque d’Or . On a toujours l’impression d’un effet de suspension, tout à coup, ce qui nous permet de respirer, parce que l’émotion est très puissante. Et en même temps, c’est pour moi ici Garrel, un grand cinéaste moderne, qui regarde vers les classiques, John Ford et ses fameuses scènes de danse, de bal qu’on retrouve dans tous ces westerns.

F : On peut en profiter pour parler également du cinéaste coréen Hong Sang-soo. On peut identifier des liens entre les films de ces deux cinéastes, qui selon toi, sont les deux plus grands réalisateurs actuels.

V-E : Vu de l’extérieur, il n’y a pas grand-chose qui les relient. On pourrait dire que Garrel ne tient qu’à un cinéma argentique, à l’ancienne, très proche des comédiens, de son travail de professeur au conservatoire. Et Hong Sang-soo, qui lui est un cinéaste apparu en 1996, qui est tout de suite passé, dès qu’il a pu, au numérique, aux petites caméras à partir de son film Oki’s Movie en 2010. Il a connu un pic de créativité et d’abondance cinématographique depuis lors. Et encore plus ces dernières années avec six longs métrages en trois ans, depuis qu’il a rencontré sa muse Kim Min-hee en 2015.

Et pourtant, à bien y regarder, entre ces deux cinéastes, le lien est moins superficiel qu’il n’y paraît. Ce n’est pas uniquement parce qu’ils racontent en noir et blanc des peines de cœur entre des hommes et des femmes, souvent des hommes plus âgés et des femmes plus jeunes, parfois des professeurs et leurs élèves. Il y a quelque chose qui les traversent tous les deux : il y a une vision des relations humaines qui font des efforts pour ne pas être tout à fait désespérées. C’est drôle, parce qu’à mesure que Philippe Garrel évite de terminer ses films par des suicides (ce qui pourtant était la norme de toute sa filmographie des années 90 et début des années 2000), ses derniers films, peut-être avec l’apport de Jean-Claude Carrière ou d’autres co-scénaristes, ouvrent vers quelque chose d’autre. Ou bien au contraire, on a un cinéaste comme Hong Sang-soo, qui lui est de plus en plus inquiet face au monde, en tout cas, à sa différence d’âge avec les gens plus jeunes qu’il filme et qui se pose cette question-là très profondément, du suicide, de la fin de la vie. Cette question était déjà latente avant chez lui, mais emballée par une sorte de faux ludisme. Ici, dans ses films Hotel by the River (2019, inédit) )et Le Jour d’après (2017), il y a quelque chose de plus cru, avec beaucoup moins de faux semblants, une façon de tailler jusqu’à l’os les séquences, de ne plus se dissimuler, de ne plus créer de masques. Il y a toujours la fiction, les personnages, mais on est dans une forme de franchise, telle une page arrachée au journal d’un créateur, qui est très puissante.

F : Très juste. Il y a aussi une grande différence entre les films de ces deux cinéastes : dans le cinéma de Hong Sang-soo, il y a une prolifération toujours aussi présente des dialogues entre les personnages, il faut sans cesse parler pour faire état de son ressenti, quitte à se répéter. Chez Garrel, on parle moins, mais les corps semblent souffrir davantage.

V-E : Oui et on pourrait ajouter que ces deux cinéastes sont aussi très attentifs au climat, et en particulier aux saisons.

F : Oui, tu trouves aussi chez Philippe Garrel ?

V-E : Oui, il y a beaucoup de scènes en intérieur, mais en même temps, La Jalousie est un film profondément hivernal, avec ce grand manteau noir de Louis Garrel, on sent que les personnages ont froid. Chez Hong Sang-soo, c’est très évident avec les films d’hiver en noir et blanc, les films d’été en couleurs, il y a une façon de diviser en deux sa filmographie, un peu comme le fait Alain Guiraudie en séparant en deux ses films plus topographiques, cycliques et puis ses films plus picaresques.