Les nigauds guéris

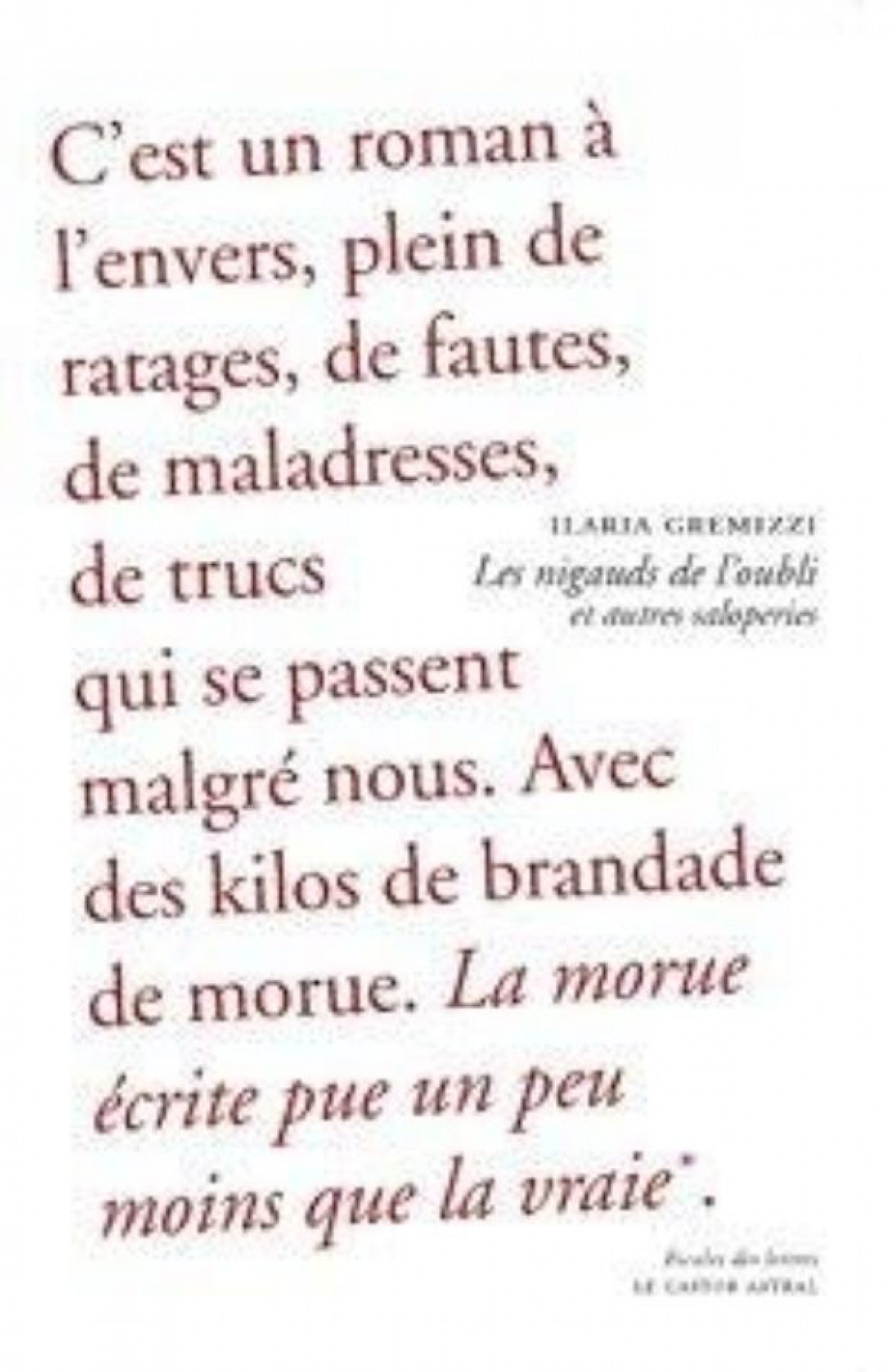

Dans son ouvrage les Nigauds de l’oubli et autres saloperies , Ilaria Gremizzi nous emmène dans l’univers farfelu de Lily, une adolescente de treize ans perdue dans un bled du sud de l’Italie, entre son vieux père Ronnie, Jeanne sa potiche de belle-mère et Franz, un mystérieux invité. Un récit savoureux, cocasse, touchant.

Il est bien difficile d’oublier son passé. Parfois, il vous hante, et la seule solution réside en l’exutoire des mots : « Raconter soulage, vide, épuise, raconter sauve. » C’est du moins ce que se dit notre héroïne Lily, lorsqu’elle monte dans un car vrombissant, qui l’emmène vers une destination inconnue.

Tout ce qui m’intéresse, c’est de faire les choses à l’envers et je n’y arrive pas, j’ai beau forcer, ça ne marche guère, ni dans les rêves, ni dans la vie. Je dois être la seule qui a essayé. Ou alors les autres se cachent, ce qui n’est pas idiot. Tout ce qui me reste est ce récit, dont les faits pulsent, luttent, se broient et, un jour, arriveront à se faire oublier. J’espère.

Cette jeune adolescente nous emporte donc dans l’histoire de sa vie. Elle l’a passée dans les vapeurs d’ammoniaque du salon de coiffure ancestral de son père, au beau milieu de S*, un petit village léthargique de trois mille cent âmes, humains, veaux, vaches, cochons confondus. C’est un récit foisonnant qui s’ouvre alors, récit à l’image de cette petite protagoniste loufoque capable de rester en conversation téléphonique pendant des heures avec Médina, « voyante auditive à facturation directe », dans l’espoir d’être éclairée sur les grandes questions existentielles de la vie, à savoir si elle gardera son appareil à plaquettes ad vitam aeternam , ou si sa meilleure amie Linda ne se fera pas plaquer par son Patrick Swayze du moment.

Un roman qui fuse de toutes parts donc. Dans vingt-quatre chapitres aux titres plus longs que le tram de la côte belge, Gremizzi nous fait zigzaguer dans des histoires toutes plus rocambolesques les unes que les autres. Entre le chat Voltaire, dont le congélateur fut la dernière demeure, l’histoire de la vieille Floque que l’obésité morbide empêcha d’entrer dans un crématorium, le mystérieux Franz arrivé comme par magie depuis la salle de bains familiale pour admirer les dessins phéniciens de Lily, ou encore les péripéties de Ronnie, coiffeur de père en fils, menacé de faillite par l’arrivée des visagistes et qui se prend d’une passion pour les ovnis, on se perd facilement dans l’esprit de l’héroïne.

Dans la vie c’est toujours une question de passion. La passion nous distrait, nous tord, nous modèle, nous pousse en avant. La passion est variable, elle mute, elle disparaît et laisse sa place à une autre, sans problème, en toute légèreté. Hors des passions, on est fichus. On continue d’être des hommes, quand même, mais pas tout à fait. Des homoncules, des larves plutôt. C’est pour ça que je tolérais les soucoupes volantes de mon père.

Nous voici plongés dans une lecture fourre-tout à l’effet Barnum très puissant — à l’image, sans doute, de la voyance, dont raffole notre héroïne — qui nous pousse souvent à l’introspection de notre propre existence. Passion, oubli, morts, premières expériences sexuelles, que de grands thèmes graves ce livre caresse. Mais dans la bouche d’une enfant de treize ans, tout cela nous apparaît d’une candeur extrême.

Ce livre est frais, drôle, le ton burlesque y est savoureux. S’ajoute à cela un lyrisme extraordinaire dans la prose de l’auteure. On ne peut qu’admirer la plume d’une rédactrice italienne, qui a choisi d’écrire son premier roman en français. Première tentative plus que réussie pour cette allophone que l’on applaudit des deux mains. Certains passages d’une réelle beauté — non pas de la beauté des phrases académiques corsetées, mais bien de celle des discours innocents, peu soucieux de l’existence des registres du langage ou des normes poussiéreuses — laissent un goût sucré dans la bouche, d’une rondeur et d’une fraîcheur bien agréable.

Je suis née au mois de mai, sous un ciel frissonnant de moineaux affolés. Ils criaient et s’écrabouillaient à toute vitesse, pris dans des tourbillons de jeunes feuilles déjà mortes. En somme, il m’est encore plus difficile d’oublier. Parce que mai c’est beau et c’est fou. Il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose, justement, d’impossible à oublier.

Mais qu’est-ce que notre héroïne tente d’effacer de sa mémoire ? Ou plutôt qui ? Il s’agit de Francio Pelliccia, dit Franz, tueur en cavale dont la trombine fait la une de tous les journaux d’Italie. C’est ce Franz qui tient lieu de fil rouge au récit, point d’ancrage qui nous lie à la réalité de la protagoniste, et nous empêche de nous égarer dans le labyrinthe de ses digressions. Ce tueur en cavale repartira aussi soudainement qu’il est arrivé dans la vie de Lily, la laissant chamboulée, changée à jamais. Peut-être est-ce cet homme aux semelles de vent des temps modernes, qui a donné l’envie à l’héroïne de s’échapper à jamais de son bled de province. Oubliée la cavale, oubliée la faillite, oublié Voltaire, Lily embarque dans un car, qui s’ébroue vers de nouvelles aventures.

NDLR : Les Nigauds de l’oubli et autres saloperies recevra le 25 mars le premier prix du « Prix Adelf-Amopa de la première oeuvre littéraire francophone » décerné conjointement par l’Association des écrivains de langue française et l’Association des membres de l’Ordre des Palmes Académiques.