Les noirs secrets

Babel propose une réédition de Strangulation , le roman de Mathieu Larnaudie paru en 2008 chez Gallimard. Profitons-en pour nous plonger dans la vie romancée de l’écrivain Jean de La Ville de Mirmont.

Son nom n’est jamais cité dans son entièreté. Tout au plus pouvons-nous suivre la vie d’un certain Jean, fonctionnaire, poète et romancier de son état, dont on apprend que le nom de famille est excessivement long. Pourtant, l’identité du protagoniste ne fait aucun doute : Mathieu Larnaudie ponctue en effet son roman de citations poétiques de l’œuvre de Jean. Amateur de Baudelaire, dont il partage l’inadaptation à son époque et le cloisonnement dans l’ennui, Jean est représentatif d’une génération d’écrivains qui met en doute le langage. Ballotté entre son envie d’un grand voyage jamais entrepris et son quotidien routinier, Jean parcourt Paris et ses quais, chaland en quête d’inspiration et de rêveries.

Il publie un recueil de poèmes dont il est content sans pour autant chercher à en tirer quelque gloire. S’il fréquente les auteurs de son époque, il se limite à des amis proches, tels les frères Piéchaud ou le bientôt célèbre – et prix Nobel – François Mauriac, auquel il souffla le titre de son premier recueil : les Mains jointes . Du reste de la sociabilité littéraire, il n’a cure. Il passe chaque jour devant la maison de Guillaume Apollinaire qui vient de publier Alcools mais ne pourrait reconnaître le poète dans la rue. Il ne fréquente pas les cabarets ou les cafés.

La majeure partie de sa correspondance est adressée à sa mère qui inlassablement trie, classe et amoncelle les fragments choisis de la vie de son fils. Ces lettres, ou plutôt leurs pendants fictionnels, rythment le livre de Larnaudie. Les objets du récit deviennent ainsi le support de la narration. Moments plus intimes, on y surprend les mensonges édulcorants d’un fils et les acceptations coupables d’une mère aimante accaparée par ses besoins de filiation.

C’est que Jean porte un noir secret : depuis son plus jeune âge, il aime torturer les animaux qui remplissent sa vie. Des têtards de son enfance, il se lasse rapidement et les bêtes grandissent avec lui. Le roman s’ouvre d’ailleurs sur une scène macabre où le petit singe Caliban est étranglé par Jean. Ce n’est que le premier meurtre d’une longue série qui porte les pas de Jean vers la Seine et les animaux vers le fond du fleuve.

Cette Strangulation originelle se déploie sur le texte et peut être perçue comme le prisme de lecture à adopter. Strangulation physique des animaux, animée, sans doute, par une volonté de puissance impossible à affirmer. Strangulation de l’époque qui ne laisse pas à Jean la chance d’exprimer son potentiel autrement que dans un bureau d’aide aux personnes nécessiteuses. Strangulation des villes. Bordeaux d’abord où il perdit la vue, enfant, ce qui entraîna un long séjour à la campagne. Paris ensuite dont le fleuve, pas plus que les quais de Bordeaux, ne lui permit de vivre cette aventure qu’il attendit toute sa vie.

L’aventure vient finalement. Paris est beau, l’ennemi à ses portes. En 1914, la guerre est déclarée. D’abord réformé à cause de son mauvais état de santé, Jean arrive à se faire engager et part sur le front. C’est là l’assouvissement d’un départ qui tournera mal. Jean s’imaginait une guerre furieuse, comme on racontait alors celle de 1870. Il se retrouve reclus dans les tranchées de Verneuil. Un obus tombe et Jean est enseveli par la terre. Strangulation dernière.

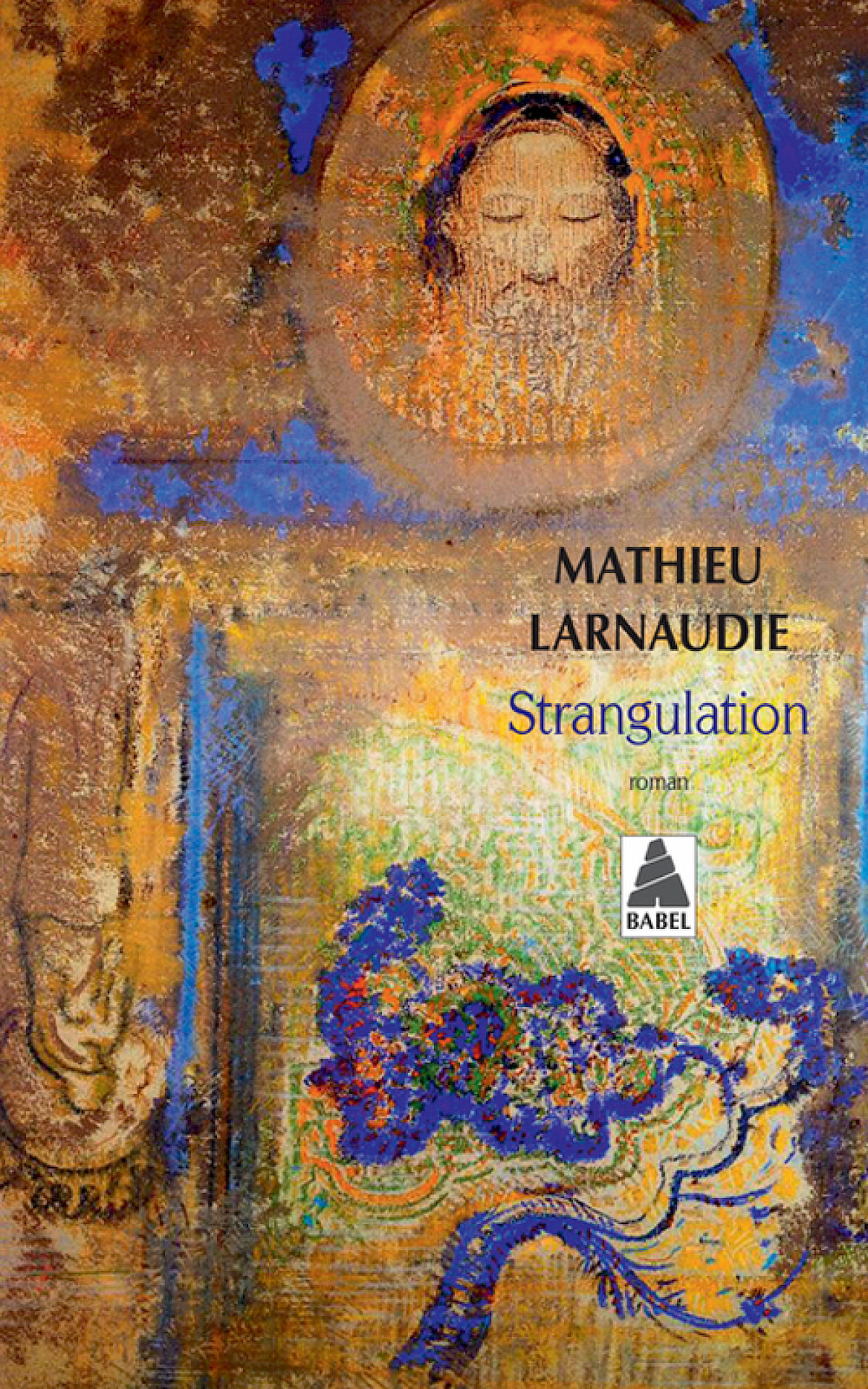

Dans une langue qui emprunte à ses modèles cités (Baudelaire, Nerval, Rimbaud, Montaigne…), Mathieu Larnaudie nous offre un roman dense sur une figure littéraire oubliée du début du siècle précédent. Babel nous offre là une très belle réédition illustrée par l’ Évocation d’Odilon Redon, ce qui ne fait qu’ajouter à son charme.