Hey, D.J., play J.D. for me

Jamais lu Beigbeder.

Foudroyé par Salinger à seize ans.

Voilà d’où j’écris.

Dès que le nom de Salinger apparaît sur une couverture, c’est plus fort que moi, je dois me procurer l’ouvrage. Même le nom BEIGBEDER en lettres d’or surmontant le titre ne me fera pas reculer. De l’auteur, je ne connais que l’image un peu brouillée qu’il donne régulièrement en pâture aux médias. Jet setter drogué au parisianisme, capable de pitreries infantiles mais aussi d’une réserve empreinte de timidité et de fragilité, d’une lucidité à la fois touchante et un peu agaçante face à ses propres faiblesses. À vue de nez, son nuage de mots-clés devrait donner à peu près ceci :

Intrigant mais pas spécialement engageant. Alors qu’en est-il ?

Disons le tout de suite, dommage que le livre ne s’arrête pas à la page 320 qui offrait un magnifique point d’orgue. Quel besoin d’ajouter les dix pages finales, celles qui racontent la rencontre avec sa future épouse lors d’un vernissage au cours duquel notre turlupin joue les DJ et nous gratifie de dialogues et de notations à l’emporte-pièce ? On lui pardonnera. Car avant cela, sans être bluffant, c’est pas mal du tout.

Un peu comme dans les films des Marx Brothers Harpo changeait de visage et cessait ses mimiques de clown dès qu’il s’approchait de son instrument favori pour en jouer, Beigbeder se métamorphose dès qu’il parle de Salinger . Adoptant un ton à la fois léger et grave, reflet lointain de celui de l’auteur de l’Attrape-cœurs , il réinvente la brève romance qui unit dans le tourbillon des nuits new-yorkaises J. D. Salinger, ombrageux jeune homme à l’aube de sa carrière, et Oona, fille d’Eugene O’Neill, le célèbre et tourmenté prix Nobel de littérature qui ne s’embarrasse guère d’elle.

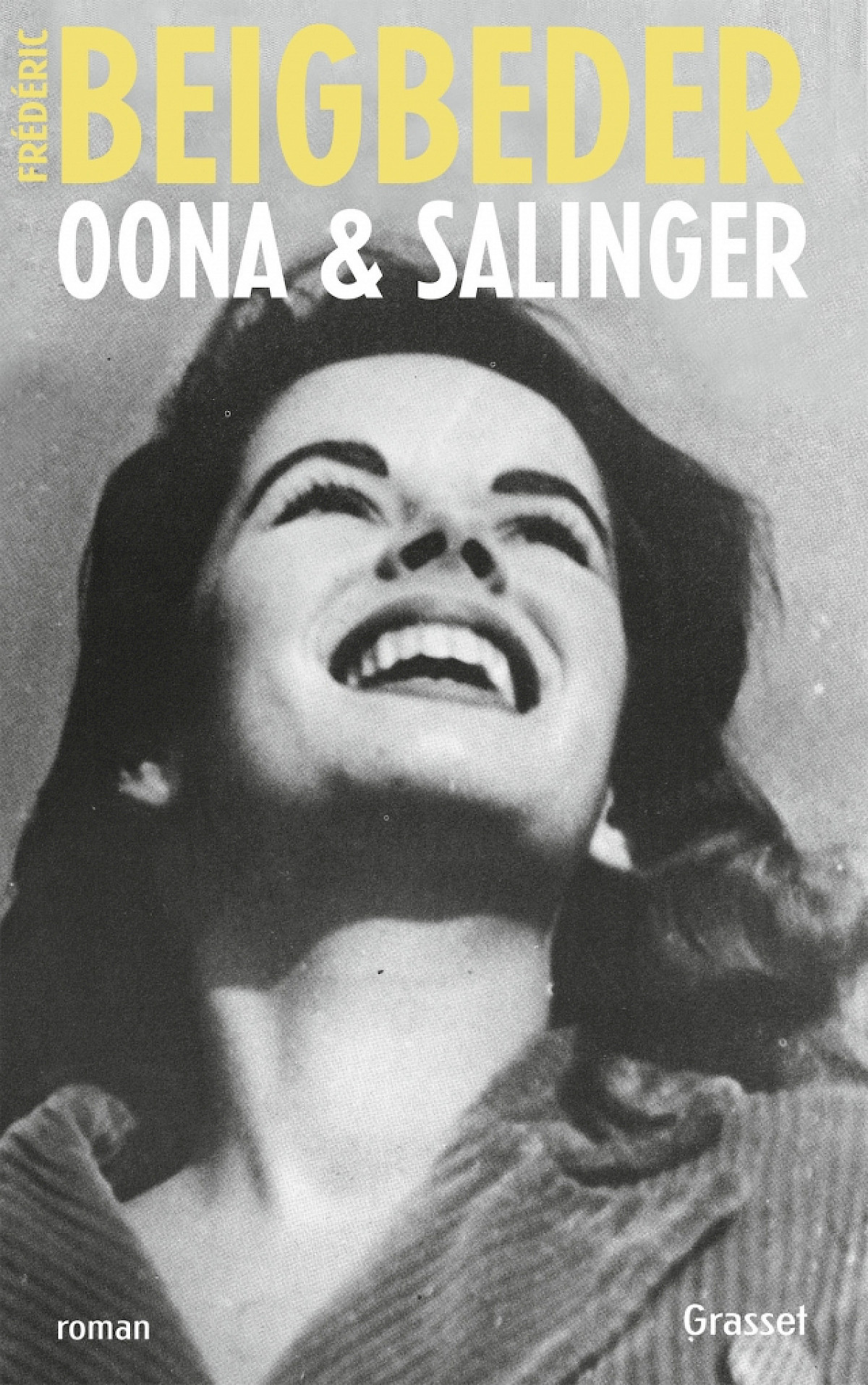

Il a vingt et un ans, elle en a quinze et hante les lieux à la mode, comme le Stork Club, avec deux autres glamour girls et Truman Capote. La Manhattan High Society s’en donne à cœur joie tandis que, de l’autre côté de l’Atlantique, la croix gammée flotte sur la tour Eiffel. En mal de père, Oona est une beauté pure, resplendissante, dont le rire cristallin cache une profonde fêlure et une soif de protection. Pudique, discrète, d’une grâce irréelle évoquant à la fois Audrey Hepburn et Lucia Bosé, elle rayonne d’une lumière opaline insaisissable, troublante. Relation intense entre deux êtres qui n’arrivent pas à s’apprivoiser. Amoureux fou d’Oona mais fatigué de ses fréquentations noctambules, Jerry Salinger s’engage et part pour le front en Europe.

Ils vont s’écrire. À partir de là, le livre se décline en contrepoints. Était-il judicieux, comme le fait Beigbeder, de recréer leur correspondance ? La démarche pourrait paraître un tantinet présomptueuse. Pourtant, les lettres inventées me semblent la meilleure partie du livre . C’est surtout Jerry Salinger qui écrit, racontant son débarquement, la rencontre d’Hemingway, les terribles batailles dans la forêt de Hürtgen, qui le marqueront à vie, la découverte hallucinante d’un camp de concentration près de Dachau, un spectacle, une horreur, « dont on ne se lave jamais ». Ce traumatisme insurmontable est capital pour comprendre l’œuvre de Salinger. Comment certains critiques peuvent-ils encore lire l’Attrape-cœurs comme le roman d’un simple adolescent attardé ? Le livre rappelle à l’occasion que ces combats, plus effroyables encore que le débarquement mais bien moins médiatisés, ont eu lieu après la libération de Paris : on oublie trop souvent que la guerre ne s’est pas terminée en 1944. Au passage, Beigbeder rappelle certaines vérités gênantes concernant le débarquement, sur lesquels les cours d’histoire et les films populaires jettent trop souvent un voile pudique.

Oona et Salinger connaîtront des destins bien différents. Elle rencontrera Charlie Chaplin, de trente-six ans son aîné, qui sera incontestablement l’homme de sa vie et lui fera huit enfants. Il sera un auteur culte, adulé par des millions de baby-boomers, fuyant le succès pour se terrer dans le New Hampshire, le cœur à jamais en cendres gisant au fond du cendrier blanc volé par Oona au Stork Club, ultime cadeau qui ne l’aurait pas quitté pendant tout son périple dans le malstrom de la guerre.

Incontestablement, ce livre éclaire l’œuvre et la personnalité de Salinger (et rendons grâce à l’auteur de nous livrer quelques lignes inédites plutôt bien traduites) car malgré l’audace, Beigbeder sait rester à distance respectueuse , comme il avait renoncé à déranger le misanthrope de Cornish alors même qu’il avait fait le voyage jusque devant sa porte avec une équipe de télévision, et, au fond, ce geste d’auto-sabordage n’était-il pas la plus belle manière de nous faire toucher du doigt l’énigme Salinger ?

Comme l’aisance du danseur de claquettes cache les heures de répétition, derrière une apparente désinvolture se dissimule un réel travail de recherche qui fait que le style de Salinger résonne dans certaines phrases et qu’un monde disparu ressurgit soudain devant nous.

La réflexion sur la littérature est toujours sous-jacente, affleurant sous forme d’interrogations sur l’impossibilité de dire et la limite des mots (comment traduire vraiment « Love is a touch and yet not a touch » ?)

On pourrait terminer par cette citation en exergue du chapitre « The Toast of Cafe Society » (le surnom d’Oona) :

On dit qu’on peut tuer quelqu’un en lui enlevant son premier amour. C’est une perte qui transforme votre chimie intérieure.

Salinger ne s’en est-il jamais remis et s’est-il enfermé pour polir une œuvre, garnir un trésor dont on nous révélera peut-être bientôt de nouvelles perles ? Elles seront sans doute irrégulières, la perfection étant inatteignable en ce bas monde.

Sauf dans le sourire d’Oona…