Joe Budden

Le rap est mort et on danse sur sa tombe au son de Who Killed Hip Hop de Joe Budden : une explication de texte groovy de Pierre Broquet !

Le 4 octobre dernier était diffusée la dixième édition des BET Hip Hop Awards. Si vous ne connaissez pas, les BET récompensent depuis 2006 la crème du rap américain : meilleur rappeur, meilleur lyriciste, meilleur DJ, etc. C’est devenu au fil des années un rendez-vous incontournable des fans de hip hop, non pas pour les prix – on se fout un peu de savoir que Drake a été l’artiste le plus nominé pour la troisième année consécutive – mais pour les « Cypher », ces sets de cinq-dix minutes où les meilleurs rappeurs du moment se succèdent au micro dans des freestyles inédits.

Voici un extrait de la dernière édition, featuring Lil Wayne et Kevin Hart avec DJ Drama aux platines : http://ddotomen.com/2016/10/04/lil-wayne-chocolate-droppa-kevin-hart-bet-hip-hop-cypher/

Je vais le dire tout de go : c’est de la merde. Rien à voir avec les Cypher de haut vol auxquels on avait droit ces dernières années. Exemple : l’édition 2008.

On ne joue pas dans la même cour… Primo, aux platines, excusez du peu. Une ambiance street avec caisse claire et graffos sur les murs. Nicky Minaj savait encore rapper, avant de jouer les bimbos et de se kardashier dessus. Mais surtout, un MC trop méconnu qui crève pourtant l’écran par son charisme, ses lyrics et son flow. Joe Budden.

Joseph Anthony Budden, deuxième du nom, natif de Harlem en 1980. Il grandit à Jersey City et passe son temps à l’école à freestyler sur les playgrounds plutôt qu’à aller en cours. Il tombe vite dans la dope. Je devrais plutôt dire il s’affale dans la dope, à tel point qu’il entame volontairement une cure de désintox… à dix-sept ans. Il ne retouchera plus jamais à la drogue. Une fois remis sur pied, il se consacre entièrement au rap, enchaîne les battles, apparaît sur plusieurs mixtapes produites à New York, notamment par DJ Clue, avant de sortir son premier album éponyme chez Def Jam en 2003. Le morceau Pump It Up l’expose au grand jour, grâce à une reprise dans la BO de 2 Fast 2 Furious . Il en profite pour monter son propre groupe, Slaughterhouse, avec Joell Ortiz et Royce Da 5’9 ‘‘. Du lourd. Mais il faut attendre cinq ans pour que le bougre sorte son chef d’œuvre.

En 2008, Joe Budden est au sommet de son art. Avec Joe Budden – Who Killed Hip-Hop , il trouve la recette du morceau d’anthologie, pourtant passé inaperçu : un sample iconique, un flow incendiaire, des lyrics aux petits oignons. Temps de cuisson : 15’57 (!!!).

D’abord le son. Dès le début, on reconnaît le couple triangle-piano du Inner City Blues ( Make Me Wanna Holler ) de Marvin Gaye. Il faut une sacrée paire de chbebs pour pondre un morceau sur un tel sample… Le tube apparaît sur l’album historique What’s Going On de 1971. Marvin avait le son mais pas les paroles. Il en parle à James Nyx Jr., un de ses paroliers, avec qui il discutait souvent des difficultés du quotidien, de politique, du ghetto. Un matin, Nyx tombe sur la première page d’un canard relatant la misère des quartiers (« inner city ») de Détroit – on en revient toujours à Détroit… Bim ! Pourquoi ne pas faire un « blues des quartiers » ? Et quoi de plus évident comme sample pour parler de la fin du hip hop ? Ajoutez un peu de beat, une basse alourdie, laissez mijoter. Le tour est joué.

Côté lyrics, tous les rappeurs et ceux qui prétendent l’être devraient apprendre ce morceau par cœur. L’écriture et le flow de Budden sortent tout droit du « golden age » du rap et remettent les années 1990 au goût du jour. C’est un morceau politique, qui sent bon le règlement de comptes et la prise de position. Le constat de départ est glacial, sans appel : il ne s’agit pas de savoir si le hip hop est mort, mais plutôt qui l’a tué.

Pour ceux du fond qui commencent à grogner, « mais non le rap est pas mort, il change, c’est tout », Budden ne parle pas de rap, mais de hip hop. On ne parle pas d’un style musical, mais d’une culture. Force est de constater que, déjà en 2008, mais encore plus aujourd’hui, l’esprit hip hop a du plomb dans les baffles et Joe Budden ne s’en remet pas. En 2006, Nas annonçait sans trop de conviction « Hip hop is dead ». Budden va plus loin, il se pose des questions et désigne indirectement les coupables, en toute humilité.

Tout y passe, à commencer par l’égo. Le hip hop a toujours été une compétition, dans laquelle chaque MC se bat contre la langue, contre la société, contre son adversaire, avec un message : je suis meilleur que toi. C’est la raison pour laquelle la période dorée des années 1990 a vu défiler des rappeurs et des groupes qui écrivaient et rappaient tous mieux les uns que les autres, en repoussant à chaque fois plus loin les limites de la plume et du souffle. Il y avait du Coubertin dans le hip hop, qu’on parle de rap, de graff, de mix ou de breakdance, sauf que l’important n’était pas de participer mais de te défoncer motherfucker. Mais quand l’ego-trip prend le dessus sur l’ego, quand on se voit plus beau que l’on est, quand Ja Rule vend trois millions de disques grâce à Lil Mo sans un remerciement, quand 50 Cent et Game se mettent des bâtons dans les roues pour des problèmes de reconnaissance bon marché, les choses s’enveniment et c’est le hip hop qui en pâtit.

Plus que la fierté déplacée, c’est surtout à l’argent que Joe Budden en veut. Contrairement à ses acolytes, l’ancien ado toxico n’a jamais cherché à faire fortune. En quinze ans, il a vu une culture entière basculer dans la loi du marché. Le hip hop s’est travesti, enlaidi, comme le rock et la pop l’avaient fait avant lui dans les années 1980. Rappel : lorsque les majors font leur entrée en bourse au début des années 1980, elles font le choix risqué et irréversible de soumettre leurs comptes de résultat à la logique trimestrielle applicables aux sociétés cotées. La musique devient définitivement business : il faut vendre pour avoir un compte positif tous les trois mois. Pour cela, on crée une chaîne entièrement dédiée aux clips, qui ne sont finalement que des publicités pour albums. Sans le savoir, les téléspectateurs de MTV, dont je faisais partie, se laissent embarquer dans un système qui veut tuer la musique. Pas de raison que le hip hop y échappe.

Il faut vendre, vendre, vendre. À renfort de vidéos et de tubes proposés à prix d’or et de spots publicitaires édulcorés. Avec la logique de réduction des coûts et de maximisation des profits qui prévaut désormais, on se dit qu’il n’est peut-être plus nécessaire de produire un album entier pour faire des sous, et patatras, on sort le single, avec des morceaux faits au rabais mais vendus au prix fort, dont 25 % de polycarbonate pour le CD et 25 % de carton pour la pochette. Le rap a connu son âge d’or jusqu’en 1995-1996 parce que les rappeurs n’avaient pas encore les moyens ni la bonne réputation nécessaire pour être repris par les majors et les médias. Rappelez-vous MTV à ses débuts : pas d’artistes noirs, trop clivant, il faut seulement du blanc. N’est-ce pas Michael…

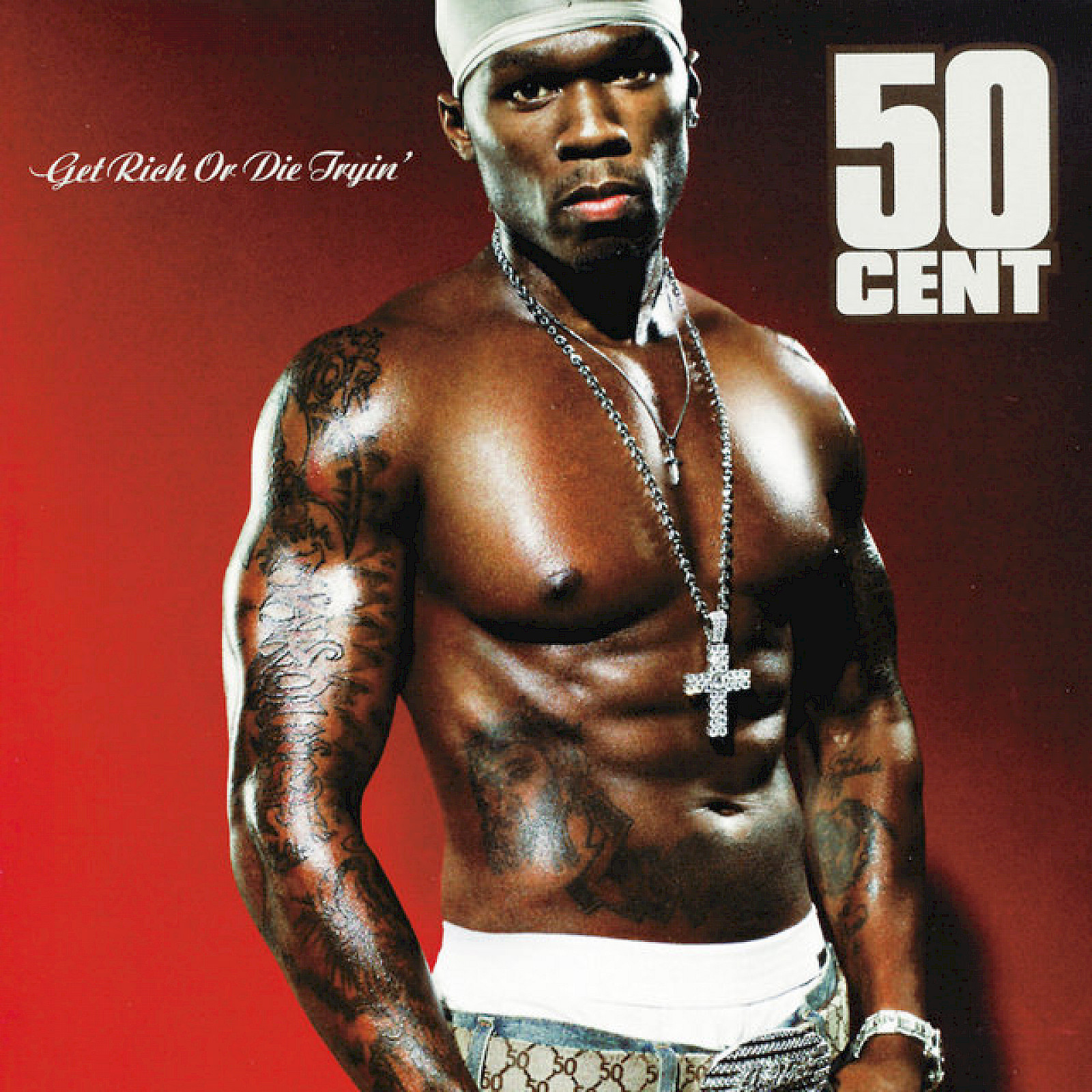

Les rappeurs ne vendaient rien d’autre qu’eux et leur histoire dans leurs morceaux. Quand le Wu sort un hit, il ne sort pas un single mais un album entier. À côté, les majors mettent le paquet sur un morceau unique. Mais pourquoi se contenter d’un single quand on peut le vendre au prix d’un album ? Combien de disques avons-nous acheté pour avoir juste un morceau que l’on aimait ? Combien d’albums nous ont été vendus comme des révolutions alors qu’il n’y avait rien dedans ? Joe Budden y fait allusion. En 2007, 50 Cent annonce le succès de son quatrième album, Curtis . Il surfe encore sur le succès de Get Rich Or Die Tryin’ , sorti quatre ans plus tôt, mais il sait que ce nouveau disque n’est pas aussi bon. Pas de problème ! Il suffit de dire que si ce dernier opus se vent moins bien que le Graduation de Kanye West, il arrêtera sa carrière de rappeur. Le tour est joué : les fans achètent, sans savoir que Kanye est dans la connivence, et même si le disque fait un flop, 50 Cent continue à rapper. Deux autres albums suivront…

Cet épisode de 2007 montre à quel point les rappeurs ont laissé de côté le rap game pour se consacrer au poker. Ils veulent désormais faire du fric, pas du son. Point barre. Et comme on n’est jamais si bien servi que par soi-même, pourquoi ne pas diriger son propre label ? Ils sont nombreux les déboires de Budden avec les labels passés entre les mains des rappeurs. À coup de petites piques verbales, il règle ses comptes avec Def Jam et Roc A Fella. Le ver était dans la pomme, dans la « big apple » surtout. Les déconvenues et polémiques autour des deux labels new-yorkais sont symptomatiques de ce qui arrive lorsque des mecs de la rue, en l’occurrence Jay-z, nés pour balancer leur flow sur le macadam, se retrouvent dans des bureaux dorés au 150 e étage d’un building d’où ils ne voient même plus leur quartier. Je ne dis pas que les Carter, Dash et consorts n’ont pas le droit de réussir dans le business, au contraire, mais que peut-on attendre de gamins qui ont passé leur vie à rêver qu’ils avaient de la tune ? Ils finissent par nourrir eux-mêmes et alimenter l’usine à fric qu’ils critiquaient à leurs débuts. Il faut croire que des mecs comme Budden font exception. Il rend d’ailleurs hommage à Mase qui a préféré se retirer plutôt que de continuer à profiter d’un game qui n’était selon lui plus réel. De fait, les compétitions entre rappeurs ne se règlent plus en battles façon 8 Miles mais sur les marchés, à qui rachètera et fusionnera le plus de labels (Def Jam et Roc A Fella, Sony et BMG, Arista et Jive). À côté, les labels indépendants qui prenaient encore le rap pour ce qu’il est, une musique et un message, tombent comme des mouches. RIP Def Jux.

Pour Joe Budden, internet n’est peut-être pas pour rien non plus dans la mort du hip hop. À force de se faire enfler par les labels en vidant nos porte-monnaie pour acheter nos morceaux préférés, on a vu dans l’arrivée du web un miracle, une pichenette divine. Car il faut que je vous le dise : Dieu a un flow d’enfer, il est black, n’aime pas les majors et fume des gros blazes avec Tupac et Biggie. Je crois que, comme la plupart d’entre vous, Napster, Morpheus, eMule et Soulseek sont vite devenus mes meilleurs amis. On pourra se targuer quand nous serons vieux d’avoir connu ce temps où internet était véritablement ouvert, où la liberté se résumait à trois signes : M.P.3. On pouvait enfin se passer nos albums gratuitement, en discuter furtivement, découvrir de nouveaux artistes. C’était le partage à l’état pur, pour pas un sou. On croyait avoir libéré notre musique chérie du grand capital. Que nenni…

Les majors ont volé les clés du paradis. On s’était tous dit : « C’est bon, maintenant un iPod suffit. » Plus de polycarbonate, plus de carton, plus de plastique, tout est dans le nuage, gratos. Tu parles… Joe a peut-être raison quand il vise directement l’iPod. Avec les nouveaux services de musique en ligne, Apple, Amazon, Spotify, même la Fnac se gavent. Sans oublier Tidal, de ce cher Monsieur Carter. Tu veux acheter ton morceau préféré de Drake, celui qui te plaît, sans pochette ni fioriture ? OK, c’est 1,15 euros sur Amazon. Alors on se dit tous que c’est génial, que ça ne coûte rien, c’est facile, un clic et c’est parti. Mais ça reste du son au format MP3, celui qu’on pouvait avoir gratos, surtout celui dont on nous a dit pendant des années qu’il était d’une qualité médiocre, voire pourrie. Il faut croire que pour les majors la merde a bon goût quand elle est monnayable.

Et ce n’est pas tout… Les baladeurs comme l’iPod ont surtout remis la logique commerciale du « single » à l’ordre du jour. Les labels savent bien aujourd’hui que pour faire de l’argent il faut vendre le maximum de fichiers MP3 possible. Alors on produit des morceaux à la chaîne. On va faire du tube sur tube, avec un beat bien lourd, un black surtatoué, bien swaggé, mais qui ne sait pas rapper – Lil Wayne on t’a reconnu. Plus besoin de raconter une histoire. On va prendre un mec qui vient de muer pour gueuler dans le micro – merci Lil Jon. On veut juste un hit qui peut faire péter le plancher en soirée. Finis les DJ. On y avait cru avec le turntablisme des années 2000, Shadow, Cut Chemist, Babou, Krush and co. Mais maintenant tout le monde peut faire de la musique. Le plus mauvais aura autant, si ce n’est plus de visibilité que le meilleur – n’est-ce pas PSL ? Plus de créativité musicale donc. Les instruments sont les mêmes pour tous et il faut produire vite et bien. Le MacDo du hip hop… Un burger musical qui suinte, qui sent la frite et le soda. Un message unique. On s’est tous drogués, on a tous fumé, on a tous tué. Génial, un monde de détraqués. Et surtout, on a tous la même voix. Vive l’autotune ! On se prend tous la tête dessus aujourd’hui, mais Budden en parlait déjà en 2008 de cette « funny voice shit », quand sont arrivés T-Pain, Rick Ross, T.I., Chris Brown, etc.

La compétition a disparu de la scène hip hop. Il ne s’agit plus d’être le meilleur. « If rap was alive, we’d be trying to be the best rappers ever, Not the best rapper alive. » Les rappeurs d’aujourd’hui n’ont plus à mettre les mains dans le cambouis. Tout leur est servi sur un plateau doré. Y compris nous, les fans. Ils peuvent compter sur nous les yeux fermés. On tombe dans le panneau à chaque fois. On ne fait peut-être plus suffisamment attention à ce que l’on écoute. Si nous sommes capables d’aduler n’importe quel « artiste » sous prétexte qu’il y a un gros beat, sans se soucier du message, c’est peut-être aussi de notre faute. Nous ne sommes plus assez exigeants. Nous ne reconnaissons plus la valeur de la musique là où elle est. Même Bradley et Du Bois n’ont pas pensé à inclure Who Killed Hip Hop dans les huit cents pages de leur anthologie du rap en 2010, alors que si un morceau doit y avoir une place de choix, c’est bien celui-là.

Joe Budden résume tout pour le dessert :

I think I figured out who’s to blame,

Started out Obama, ended up McCain,

So we Kurt Cobain’d ourself and we’re defeated,

So next time they ask “who killed it” tell em WE DID !!!

Cher Joe, ta recette peut finalement laisser un goût amer… Mais j’en reprendrai volontiers une assiette.