Kendrick Lamar

Choisir un titre est un art en soi. Quand on prend le risque d’utiliser plus d’un mot, c’est souvent qu’on veut faire passer un message dès la couverture.

Starless And Bible Black (King Crimson), 36 Chambers (Wu-Tang Clan), From Here to Eternity (Gorgio Moroder)… On peut déjà raconter une histoire et donner une couleur, une texture à un album rien qu’en le nommant. Il en va des titres comme il en va des prénoms : appelez-vous Charles et vous finirez banquier, mais qu’on vous nomme Kevin et vous ferez du tuning toute votre vie.

De ce point de vue, le titre du quatrième album de Kendrick Lamar peut paraître simpliste, surtout venant d’un artiste qui dispose de tellement de mots et qui sait comment les utiliser. C’est le réflexe que j’ai eu quand j’ai appris la date de sortie de DAMN . Je me suis dit : « Merde, il a atteint les sommets avec To Pimp a Butterfly et maintenant il se repose sur ses lauriers… » Et en même temps… « Putain ». C’est le premier mot qui a bien voulu sortir de ma bouche à la fin de la première écoute de cet album. Je ne sais pas si c’est le meilleur, mais c’est certainement le plus personnel, le plus abouti, le plus réfléchi des quatre albums de Kendrick Lamar… alors que le bougre n’a même pas trente ans.

Kendrick Lamar Duckworth est né le 17 juin 1987. Oui, c’est bientôt son anniversaire. J’avais presque six ans quand le meilleur rappeur du XXI e siècle est né, à Compton (évidemment). Tout est fait dès le début pour que Kendrick devienne un vrai rappeur, c’est-à-dire un jeune Afro-Américain de la banlieue de Los Angeles qui ne part pas avec tous les atouts dans la vie, loin de là ( DNA ), et qui va mettre en rimes ses difficultés quotidiennes, celles qui ne lui ont pas appris à partager ( Pride ). Son père était d’abord un membre d’un gang de Chicago, les Ganster Disciples, qui a dû fuir à Los Angeles. Il nomme son fils en hommage à Eddie Kendricks, un des membres du groupe The Temptations, fleuron du label Motown. Non content d’avoir un bagage familial déjà bien chargé, « K-Dot » tombe vraiment dans le hip hop à huit ans. En 1995, il participe au tournage du clip de California Love et côtoie deux étoiles du rap west coast , Tupac et Dr. Dre. C’était écrit.

Au fil des productions, des E.P., des L.P., Kendrick Lamar est devenu un rappeur exceptionnel, qui ne connaît pas les lois de la physique et maîtrise la langue de Shakespeare mieux que quiconque. Nombreux sont les passages dans l’album où l’on se demande quand Kendrick Lamar respire. Des phases de trente secondes chrono sans la moindre reprise de souffle, où des lyrics acerbes débités à une vitesse fulgurante enrhument le radar. N’essayez pas de rapper les paroles en même temps que lui, vous ne lisez pas assez vite et vous allez vous choper une crampe aux lèvres, faites-moi confiance. Quand il ne joue pas les Formule 1, Kendrick baisse le ton. Sa voix nasillarde prend l’allure qu’il faut sur chaque morceau. Rageuse ( DNA ), fière ( Humble ), douce ( Lust ), nonchalante ou revendicative ( XXX ). Il fredonne, il chante, il murmure. Et quand toutes les tonalités ont été épuisées, il change le pitch tous les deux vers comme pour multiplier l’effet, plusieurs Kendrick pour le prix d’un ( Pride ).

C’est cette dextérité vocale qui a élevé K-Dot au rang des rappeurs les plus sollicités. Sa seule présence transforme un morceau et arrive parfois même à mettre de la qualité là où il n’y en a pas. Outre le collectif Black Hippy qu’il a monté avec Schoolboy Q, Ab Soul et Jay Rock, Kendrick Lamar enchaîne les collaborations. Depuis To Pimp a Butterfly , l’avoir en featuring sur une production mainstream est gage de réussite. Prenez par exemple le single Mask off de Future. Tout le monde s’est extasié sur la flûte samplée à tout va, alors qu’on n’a pas attendu Future pour savoir que la flûte marche très bien en hip hop. Passons. Le morceau est bien mais pas top. Mais si vous prenez le remix fait avec Lamar, on atteint un autre niveau. Kendrick est un alchimiste. De l’or avec du plomb.

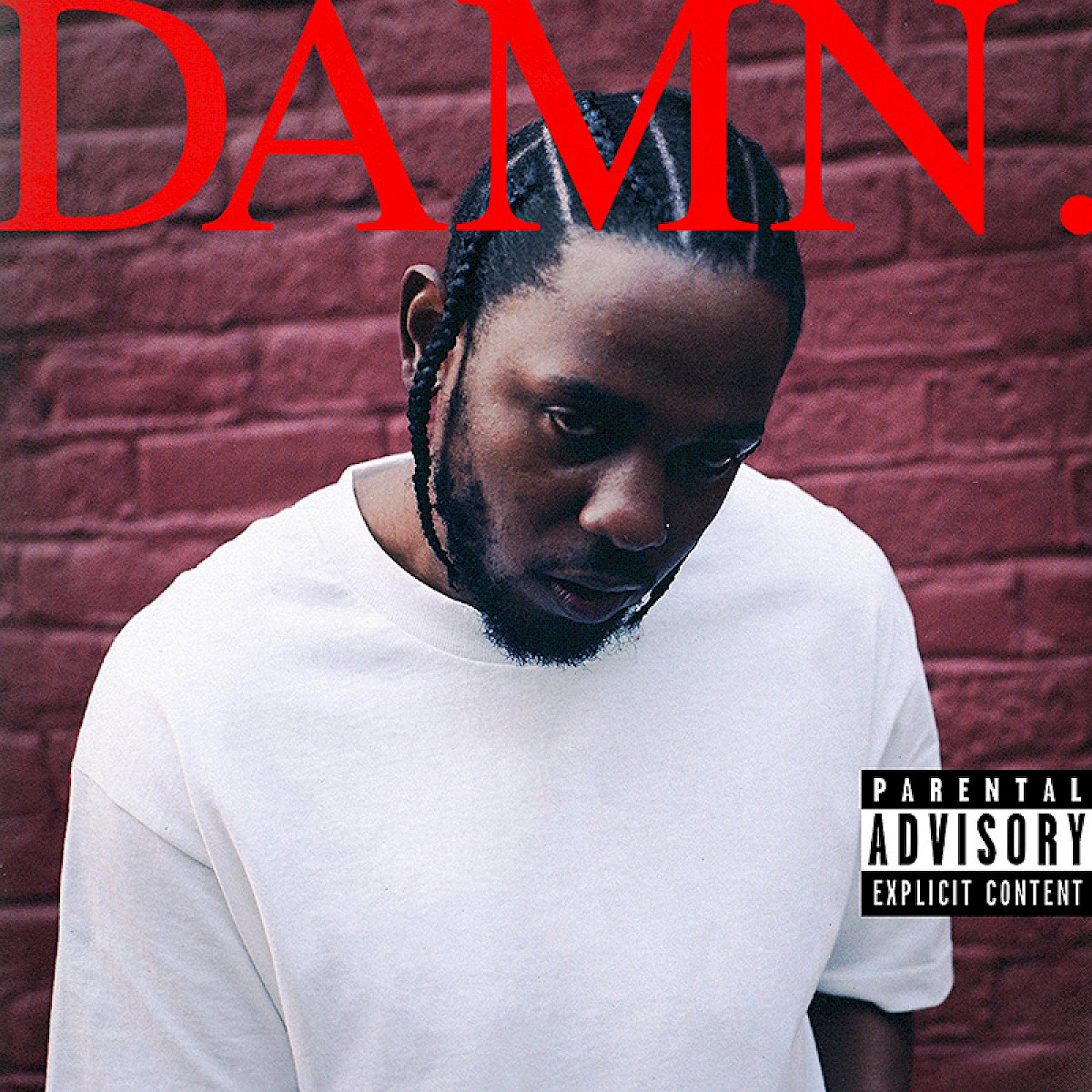

Cet album est exhibition, représentation, démonstration et introspection. Un fruit salé, mêlé d’humilité et d’arrogance. Oui, il a cravaché Kendrick et il remercie Dieu d’avoir fait de lui ce qu’il est. La pochette de l’album le montre à merveille : il croule sous le poids de son histoire. Mais il expose au monde l’immense talent qu’il a acquis à force de travail et de persévérance. Il crache sa propre humilité à la face de ceux qui se croient doués ( Humble ). Asseyez-vous tous, il n’en restera qu’un seul debout.

Côté prod’, on laisse de côté l’excellence afro qui a fait le succès de To Pimp a Butterfly . Musicalement, DAMN est plus accessible. Il y a parfois de la facilité – on se serait volontiers passé du duo avec Rihanna ( Loyalty ) ou du justin-bieberien Love . Il y a des hits purement hip hop, que l’on doit pour la plupart au hitmaker d’Atlanta Mike Will Made-It et qui sont vite devenus les étendards commerciaux de l’album, mis en image avec des clips percutants (voir Don Cheadle rapper sur DNA ). Et puis il y a des perles instrumentales qui montrent à quel point Kendrick sait s’accompagner. D’abord Steve Lacy, la jeune pousse qui va tout casser, avec une petite douceur pondue intégralement sur iPhone pour Pride . Vas-y mon gars, c’est du nougat ! Ensuite, en guise de roudoudou, The Alchemist nous gratifie de sa maîtrise millimétrique avec accords de guitare qui sentent bon le canapé sur Fear . Enfin, le morceau Lust , qui mélange les genres et réunit la crème de la crème : le quatuor de jazz canadien BadBadNotGood, le saxophoniste Kamasi Washington et le prodige Kaytranada, excusez du peu. Et le meilleur pour la fin… 9th Wonder sur Duckworth .

Le dernier morceau est parfait, de bout en bout. L’album entier n’est qu’une introduction à sa conclusion. Ce morceau, d’une perfection lyricale et musicale dont je vous prédis qu’elle restera longtemps inégalée, est la pièce centrale de DAMN , dont la dernière loop renvoie subtilement au début de l’album, vous invitant à une nouvelle écoute. Sur un beat de la golden era comme on les aime, il raconte l’histoire d’Anthony, un pauvre gars sans thunes, qui rentre dans un KFC pour le braquer. Arrivé au comptoir, il tombe sur Ducky, un mec qui en a vu des vertes et des pas mûres, condamné à bosser dans un fast food pour nourrir sa femme et son gosse. Il n’est pas méchant, Ducky. Un flingue pointé sur lui, il va calmer Anthony et l’empêcher de faire une connerie. Et quelle connerie… Ducky, c’est le père de Kendrick Lamar. Et Anthony, c’est Top Dawg, le producteur qui quelques années plus tard et sans le savoir fera signer à Kendrick son premier contrat d’enregistrement sur Top Dawg Entertainment. Comme le dit K-Dot, « qui aurait pensé que le plus grand des rappeurs serait le fruit d’une coïncidence » ? Comme un bon film de Nolan, c’est bien meilleur quand on connaît la fin et à peine terminé on veut réécouter l’album.

Quand vous l’aurez écouté une première fois, vous réaliserez à quel point DAMN raconte la vie. Il y a une vérité scientifique en toute chose, qui transpire sur cet album : la base n’est que corps, sang et ADN, puis on fait avec ce qu’on a, avec ce qu’on nous donne. Je ne sais pas si l’existentialisme est un humanisme Jean-Paul, mais seule l’histoire et les circonstances magnifient le corps. Ce sont les aléas qui nous guident, c’est le combat qui nous structure. Pas le nom que l’on nous donne, mais celui que l’on prend. Pas Duckworth, mais Lamar. Prendre une balle ou convaincre le tireur de poser son arme. C’est le dur béton qui nous façonne, le fardeau familial d’un passé qu’on n’a pas souhaité mais qu’il faut porter. Quand les maux manquent, il est difficile de faire face et de grandir. Quand les mots manquent, il est difficile de raconter et d’écrire. Et pourtant, même moi j’ai réussi… Damn .