Ce recueil de nouvelles signé Guy Gilsoul transpire d’une atmosphère « d’inquiétante étrangeté ». Objets et lieux y sont autant acteurs du récit que les personnages eux-mêmes, incarnant tour à tour la vie, la mort, la présence, l’absence, le destin inéluctable et la perte.

Dans l’univers fantomatique et poétique du Bracelet , on rencontre notamment un groupe de collectionneurs passionnés désireux de se protéger du monde et des affres de la modernité en recréant un microcosme artistique, jusqu’au jour où le couperet de la réalité les rattrape ; un mort oubliant sa propre mort ; un randonneur confronté à l’ivresse du néant ; un comptable dont l’argent glané toute sa vie durant ne servira qu’à payer ses propres obsèques ; un galeriste hanté par la mort de sa mère et à la merci d’un chasseur mû par l’appât du gain.

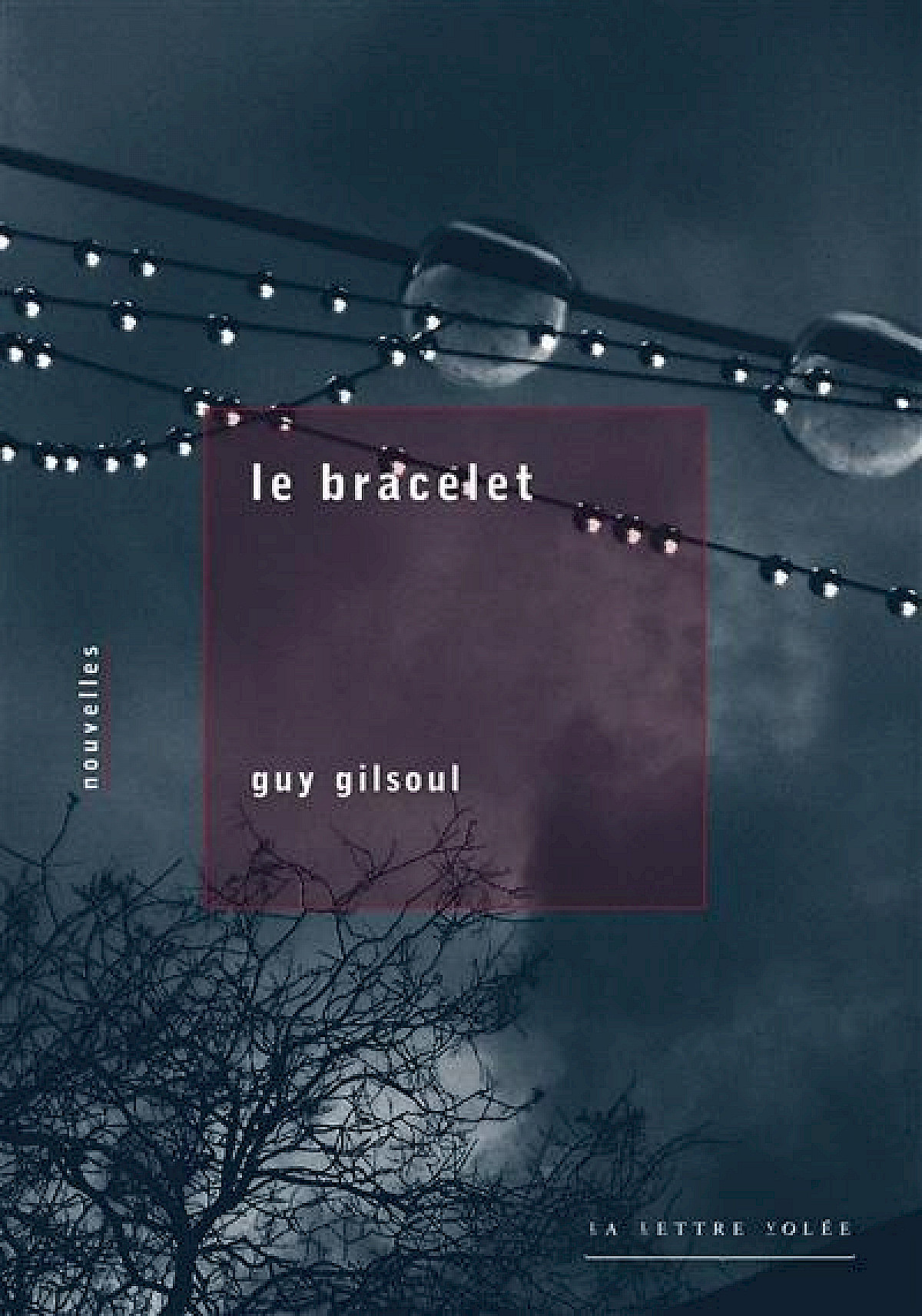

D’ordinaire, les images figurant dans un recueil de nouvelles visent à illustrer les mots et le texte qui les accompagnent. Ici, cependant, les mots eux-mêmes illustrent les images. À chaque nouvelle correspond une photo de bijou ou d’artefact (pendentif, collier, bracelet…) issu de l’art ethnique (mongol, congolais, par ex.). Ce livre rassemble ainsi deux collections , de nouvelles, d’une part, et d’objets d’art, d’autre part. Cette interaction de l’art littéraire et de l’art plastique ne paraît toutefois pas constituer une finalité en soi car on pourrait également y déceler une mise en abyme de la nouvelle en tant que genre littéraire.

Ce parallélisme entre recueil d’objets littéraires/nouvelles et collection d’objets d’art transparaît en filigrane au sein de la première nouvelle, intitulée « le Bracelet », où les protagonistes-collectionneurs entretiennent un même rapport existentiel à leur collection : « Mes objets représentent bien davantage qu’eux-mêmes. Chaque jour, je leur parle. Ils me posent des questions. » Et de leur répondre en les déplaçant, en les resituant dans l’espace pour renouveler les faisceaux de significations et les histoires émergeant de leurs accouplements symboliques .

Les œuvres possédaient bel et bien le pouvoir de nous jeter hors de nous-mêmes. Elles avaient tout perdu le jour où elles avaient été arrachées à leur contexte. Sauf une colère. En cherchant à les faire dialoguer avec d’autres, nous leur rendions du sens. Et du même coup, nous nous construisions un abri, une grotte, un ciel, un lieu où étendre notre mental. Notre collection était l’incarnation d’un récit toujours à réécrire.

La relation de dialogue se manifeste à deux égards : dialogue entre les objets d’art eux-mêmes, et dialogue entre ceux-ci et l’humain qui les possède. Or ce dialogue fait écho à celui entre les nouvelles du recueil, et entre ces mêmes nouvelles et le lecteur. Autrement dit, la nouvelle en tant que genre littéraire est l’art de la discontinuité continue . Grâce à cette spécificité, l’art de la nouvelle permet au lecteur de recréer perpétuellement des résonances et des réseaux de sens entre les objets littéraires/histoires en sa possession. Une nouvelle ne se lit pas nécessairement dans l’ordre chronologique, c’est-à-dire linéairement, la troisième nouvelle ne se lit pas forcément après la deuxième ; le lecteur est libre de reconstituer l’ordre des nouvelles en les déplaçant comme des objets d’art. Une malléabilité qui met en lumière tout le potentiel d’ interactivité propre à cet art.

Dans le premier récit, une relation d’ambivalence unit les collectionneurs et leur collection (« les objets me dévorent ») : le pouvoir de fascination qu’exercent les objets matériels esthétiques sur leur possesseur leur confère un pouvoir d’aliénation susceptible, le cas échéant, d’entraîner la mort. Ce qui fait vivre certains, les fait aussi mourir. Les possesseurs finissent par être possédés par ce qu’ils possèdent. À l’image du bracelet de Judith, à la fois ornement et menotte. D’une part, symbole de réconfort, de beauté, de force, d’ouverture, de richesse (en or), et, d’autre part, symbole de dépendance, d’enfermement (objet porté historiquement par des esclaves) et de faiblesse. D’ailleurs, on retrouve une photo de bracelet au tout début et à la toute fin du recueil, comme si, tel un cercle, il incarnait l’éternel retour des choses, leur commencement et leur mort.

Impossible de ne pas souffler mot du style de l’auteur, la forme s’y révélant indissociable du fond. Une écriture suggestive, poétique, subtile, légère et efficace qui, à la prétention de tout saisir et englober dans la contenance d’une phrase, substitue la reconnaissance du caractère éphémère des êtres et des choses. Des mots, non pas pour corseter et remplacer la réalité, mais pour l’accompagner.

Plusieurs nouvelles ne se lisent pas, elles se rêvent , se fantasment , tellement l’univers dépeint se veut onirique et insaisissable : « La vie est un songe qui ne dit pas son nom. » À tel point que certaines histoires ressemblent à des poupées russes où un récit de fiction en contient un autre, comme lorsqu’un narrateur entreprend tout à coup d’ouvrir un livre et de nous plonger dans une nouvelle histoire. Aussi, certaines nouvelles s’apparentent-elles en quelque sorte à une fiction au carré ou à un double rêve .

Si la matière et la matérialité occupent une place prépondérante dans l’esprit de l’auteur et dans chacun des récits, cet ouvrage restitue avant tout un état d’esprit , lié au manque, au néant et à la disparition. On songe à ce passage clé : « Oui, par-dessus tout, nous étions sans doute profondément angoissés. Seuls face au destin. Seuls surtout. Incomplets. » L’art n’est-il pas justement une réponse à cette angoisse du vide, de la solitude et de l’incomplétude ?