Le faux documentaire (2)

Il y en a tant, de ces films qui contrefont, singent, pastichent et se donnent des airs de documentaires, pour proposer en définitive un contenu largement fictionnel. On les rencontre au cinéma, à la télévision, sur le net. Ils semblent prendre un malin plaisir à semer le trouble, avec le pouvoir d’étonner, d’effrayer, de berner et d’amuser un spectateur tantôt complice, tantôt victime.

Il existe au sein des médias une tradition séculaire de canulars, d’apocryphes, de simulacres et autres attrape-nigauds. Les textes biographiques et historiques fondés sur des personnages, des événements et des lieux purement fictifs sont légion. Consciemment ou malgré eux, ils font preuve d’une dimension parodique 1 , et constituent ainsi un terreau très fertile pour le faux documentaire.

La parodie, c’est quelque part le moyen de se réapproprier un phénomène de manière plus légère, et d’y retrouver un sentiment de contrôle, notamment grâce au second degré. Elle est le plus souvent accueillie à bras ouverts par le public. Envisagée au sein du faux documentaire, elle semble inviter le spectateur à faire fonctionner ses méninges, tout en se moquant de l’ordre établi. Tim Robbins l’a bien compris. Son Bob Roberts (1992) exploite remarquablement le potentiel satirique du genre en examinant les pratiques médiatiques et leur rôle dans le système politique américain. Comme le fut le personnage de Léonard Zelig, créé de toutes pièces par Woody Allen (voir l’article précédent ), Bob Roberts est baladé dans un paysage politique et historique. Le contexte y est cette fois plus précis, et la critique porte sur la réaction médiatique face au système électoral américain.

L’image complice

Là où documentaire traditionnel cultive une forme sobre et sérieuse, le faux documentaire se moque de tout et de lui-même. Il instaure ainsi une distance critique dans son discours. C’est le cas du canular orchestré par Peter Jackson dans

Forgotten Silver

(1996)

,

fausse biographie de Collin McKenzie, Néo-Zélandais de son état et prétendu inventeur injustement méconnu du cinéma

.

Ces comédies reposent sur le contraste entre le sérieux feint du documentaire et le sujet souvent cocasse qu’ils abordent. Le spectateur est ainsi invité à reconnaître la manœuvre et à s’esclaffer copieusement. Pour reprendre l’exemple de

Zelig

, Woody Allen parodie la construction d’un documentaire biographique en retournant les codes narratifs et cinématographiques du genre contre eux-mêmes. Il rend ainsi le spectateur complice de son détournement, parce qu’il y participe activement ; sans son attente et ses connaissances, la parodie ne fonctionne pas.

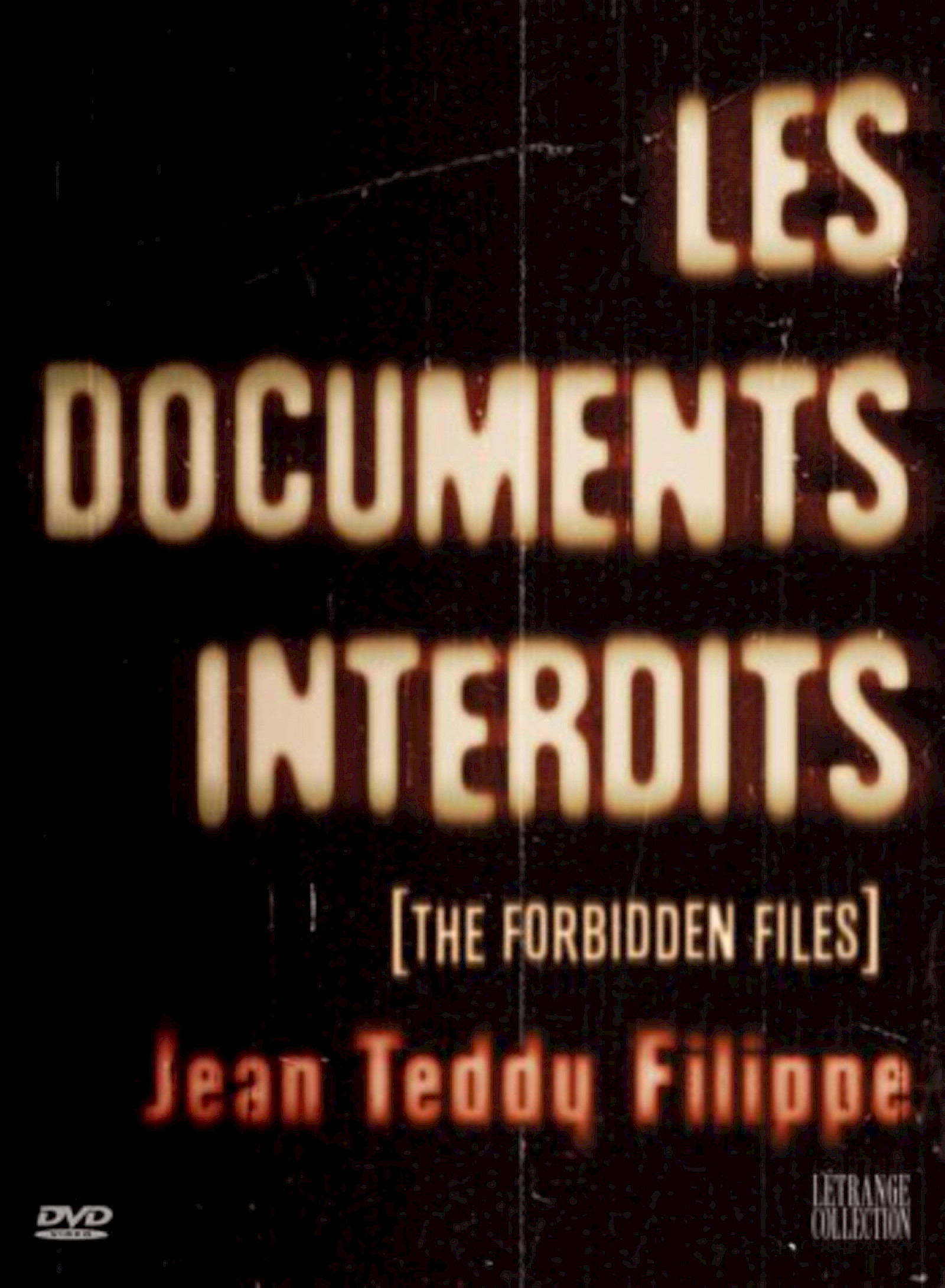

Les incontournables Documents interdits de Jean Teddy Fillipe, quant à eux, sont un formidable exemple de mimétisme envers les nombreux formats vidéographiques qui existent. Treize documents vidéos internationaux, prétendument rassemblés pour présenter des sujets mystérieux, tabous, interdits et authentiques, furent diffusés sur Arte pendant l’année 1980. Tous faux de A à Z, évidemment. On y découvrait l’utilisation de tous les formats connus à l’époque, amateur, semi-professionnel et professionnel. À une image détériorée et maladroite issue d’un caméscope domestique succédaient les caractéristiques techniques et formelles d’un reportage télévisuel d’une chaîne (factice !), diffusé en direct. Ces films connaissent encore aujourd’hui un franc succès auprès de leur public et il est bien difficile d’ailleurs de ne pas tomber dans le panneau (et je parle en connaissance de cause !).

La complicité entre l’œuvre et le public entraîne parfois des développements tout aussi absurdes que les films eux-mêmes. Le groupe fictionnel Spinal Tap, par exemple, amorça une véritable tournée au franc succès après la sortie du film This Is Spinal Tap de Rob Reiner (1984). Dans cette pseudo-odyssée d’un groupe rock, la dimension parodique est poussée à l’extrême et chaque scène est prétexte à l’exposition de clichés, mais le film fait néanmoins preuve d’un point de vue précis sur le milieu qu’il explore : il est déterminé à montrer le machisme pathétique et attendrissant qui y règne, l’absurde démesure des rock stars en déclin, ou encore les prétentions artistiques de la société culturelle anglaise de l’époque qu’il tourne alors en ridicule.

[youtube id= »1KZusw7ZfB4″]

Société et satire

Après le succès de

This Is Spinal Tap

, le scénariste Christopher Guest s’est lancé dans une trilogie de films calqués sur la même recette à succès, trois films qu’il s’est employé à écrire, réaliser et interpréter.

Best in Show (2000)

raconte les préparatifs et le déroulement d’un concours canin.

A Mighty Wind

(2003) propose l’histoire de trois groupes de folk des années 1970 (The Folksmen, The New Main Street Singers, Mitch & Mickey) qui se retrouvent trente ans plus tard pour un concert à New York. Le premier volet de cette trilogie,

Waiting for Guffman (

1996), parodie les

soap documentaries

, les séries télévisées à caractère documentaire. Le film suit les préparatifs d’une équipe de tournage qui veut filmer la grande fête du 150

e

anniversaire de Blaine. Celle-ci propose pour l’occasion une comédie musicale,

Red, White and Blaine

. La production est ravie de faire appel aux talents locaux et l’invraisemblable casting qui s’ensuit appelle indubitablement à anticiper la critique du spectre de la téléréalité. Dans l’échantillon singulier que représente une petite ville du Missouri, Guest agence sa critique sociale grâce aux mécanismes de l’ironie et expose ainsi sa vision des valeurs traditionnelles américaines. La parodie caresse, la satire tranche.

[youtube id= »yoG_OjhCLRI »]

Le faux documentaire feint d’énoncer des assertions sur le monde, comme toute fiction, mais il le fait en imitant un modèle normalement réservé au discours « vrai ». S’il peut parfois revendiquer des « vérités », il le fait de la même façon que la fiction en général, c’est-à-dire en proposant un discours métaphorique sur le monde. Avec le faux documentaire, les cinéastes sèment le trouble avec le plus grand sérieux certes, mais en parallèle, ils s’en paient une bonne tranche. N’y a-t-il pas plus grande satisfaction pour un fabulateur que de voir ses fables gobées par un public avide, voire reconnaissant ? Une dimension parodique assumée permet de rendre le film attrayant et accessible. Quand un cinéaste s’empare de la culture populaire et lui déverse une bonne dose de second degré, il propose au spectateur de prendre du recul par rapport à la réalité. Au public de se réapproprier ainsi le milieu dans lequel il évolue quotidiennement, et d’apprendre alors qu’il ne voit pas toujours ce qu’il devrait voir.