Mirror of Self

Portrait d’une société

Dans le cadre de la 7e édition du « Photo Brussels Festival », le centre d’art photographique le Hangar présente Mirror of self jusqu’au 25 mars. L’exposition présente des sujets tant variés que qualitatifs. Parmi les 23 artistes éclectiques, on découvre des œuvres abordant des sujets plus intimes, plus politisés ou abstraits et diverses recherches plastiques.

À l’époque du selfie, comment l’autoportrait se distingue-t-il dans la pratique photographique ? De quelle manière l’autoportrait trouve-t-il sa légitimité au sein d’un monde où le selfie prime, où il est si facile de se prendre soi-même en photo et ce, à tout bout de champ ? Les photographes exposés présentent une part d’eux-même, une mise à nu pour certains tandis que pour d’autres, il s‘agit plutôt d’utiliser son corps comme acteur d’une mise en scène. Dans Mirror of Self , divers autoportraits sont présentés questionnant leur identité, leur place dans la société et celle de leur image personnelle.

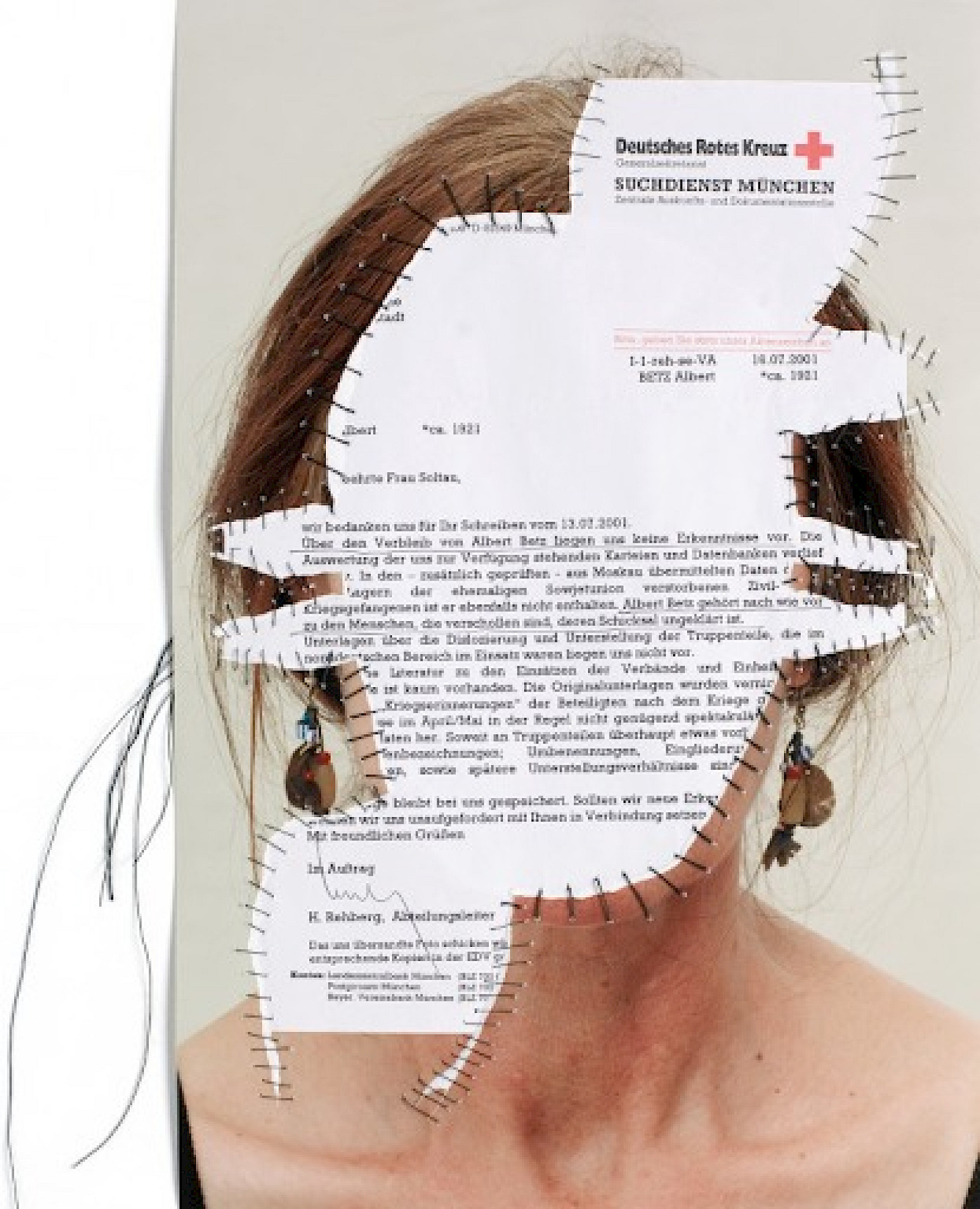

L’exposition Mirror of Self se construit sur les trois étages de la galerie du Hangar sans narration particulière. La scénographie me laisse mitigée. D’une part, cet accrochage est vivant, et le fait de passer d’un sujet complètement différent à un autre crée une dynamique et individualise chaque projet ; d’autre part, cela peut créer une certaine confusion par manque de sens. Par exemple, le travail d’Omar Victor Diop fait la liaison entre ceux d’Annegret Soltau et de Laura Hospes. Les deux femmes présentent un travail intime et personnel tandis que Diop offre un projet à la fois plus superficiel et simple. Annegret Soltau présente une série de portraits anonymes classés tels des dossiers médicaux dans le tiroir d’un cabinet. D’abord vues de profil, les images pendent dans le vide accroché à des fils. Approchez-vous et voyez le portrait de femmes en plan poitrine, le visage invisible, puisque découpé, laissant apparaître une fiche médicale sur le père. L’image et le document sont reliés par une couture apparente noire, telles des sutures médicales. Grâce à l’accrochage, le spectateur peut voir ce qui se cache derrière, l’envers du décor. Le collage des différents documents est visible, avec les fils allant dans tous les sens. Le sujet portant sur l’histoire personnelle de l’artiste, on entre dans ses questionnements et sa quête identitaire. Elle allie le corps aux origines du géniteur par le biais d’une recherche plastique intéressante.

Une fois arrivé au bout de cette série, on entre dans l’univers coloré et vif d’Omar Victor Diop. Le photographe, à travers ses images, porte une réflexion critique sur la justice environnementale et sur l’anthropocentrisme. Il s’intéresse à son identité africaine avec une conscience écologique qu’il illustre par des dessins de végétaux et d’animaux. L’artiste pose sur un fond sombre, parfois seul, parfois accompagné de ses doubles. Il nous regarde, porte une tenue traditionnelle et s’entoure d’une évidente fausse nature superficielle. À mes yeux, ses mises en scène très travaillées et retouchées dissonent avec les projets alentours, rendant ses images presque clichées et impersonnelles. La scénographie ne permet pas une continuité entre les thèmes et rompt brutalement, avec le projet de Diop, la dimension intime au départ instaurée dans la pièce. Peut-être est-ce dû à une impression de déjà-vu, mais son travail passe un peu à la trappe à côté des photographes qui l’entourent.

Ceux de Laura Hospes, « Series of Conversation » et « No Man’s Land » abordent le thème du corps féminin et son appropriation. L’artiste use de son corps comme outil, elle le teste, le questionne et le met à l’épreuve. Elle imagine comme une conversation entre son corps et son esprit, à la fois liés et indépendants, elle les laisse s’exprimer. C’est pour elle une manière d’exorciser le traumatisme des abus sexuels subis dans son passé. Elle offre à son corps l’émancipation de sa propre identité : « Comme je suis concentrée sur ma position corporelle, je fais abstraction de mon bien-être psychique. » Laura Hospes a donc pensé son travail par des photographies en noir et blanc de son corps dénaturé. Elle les capture de manière à perdre le regard dans toutes ses formes insaisissables et abstraites, à la Edward Weston1 , et ses célèbres poivrons. Ses photographies sont accompagnées d’une vidéo d’elle en train de se dépoussiérer le corps de plâtre, tel un rituel de réappropriation du corps. Le son occupe une grande place, non pas dans la vidéo en elle-même, mais dans tout l’espace d’accrochage. Plus on s’approche du travail de Laura Hospes et plus on est happé par celui-ci. Le son de la vidéo nous attire et nous éloigne des autres travaux.

Certains travaux ont particulièrement attirés mon regard. En premier lieu le touchant travail de Louka Perderizet, « Garçon assigné fille à la naissance ». Il nous raconte son histoire, celle d’un jeune homme né dans le corps de quelqu’un d’autre. Son autoportrait retrace chronologiquement ses changements physiques. Le plus marquant étant le jeune âge auquel il a commencé ce travail et avec quelle maturité il l’a réalisé. On entre dans l’intime cocon de sa transformation avec une série d’images en noir et blanc et d’autres en couleurs, retraçant le processus médical de transition. Louka Perderizet raconte cette étape de sa vie avec une telle transparence que ça en devient éducatif pour les plus ignorants sur le sujet. Il parvient à exposer des moments de vie essentiels avec une grande délicatesse et pudeur. La série d’images se clôt avec force sur les lettres de sa mère et de sa grand-mère, qui lui déclarent toute leur tendresse et leur soutien.

En second lieu, le travail d’Auriane Kolodziej, « Miroir, Miroir », a également attiré mon attention. Avec une installation discrète et minimaliste, elle expose des autoportraits tirés sur des morceaux de verres brisés. Ceux-ci tiennent dans une sorte de résine transparente laissant flotter l’image. Cette série aurait débuté à la suite d’un rêve étrange où elle se trouvait seule et nue dans une pièce avec un petit miroir. Chaque œuvre est accompagnée de quelques lignes manuscrites, tantôt fantasmagoriques, tantôt poétiques. On ressent l’inspiration de Francesca Woodman dans son esthétique . De par les morceaux de verre brisés et usés, on apercevrait presque les vieilles maisons de Woodman.

Et pour finir, j’aborderais les étonnantes photographies de Mari Katayama, « Possession ». L’artiste souffre d’une maladie congénitale qui lui a valu l’amputation de ses deux jambes à l’âge de 9 ans. Elle se met en scène dans des décors époustouflants, remplis de coquillages, de vieux objets, de tulles et de dentelles. Bien qu’un peu déconcertante, elle parvient à mettre en valeur une beauté rare me faisant penser à l’imagerie onirique d’ Alice aux pays des merveilles . Elle joue de son corps meurtri et prouve aux visiteurs que la beauté peut se trouver là où on l’attend le moins. « Peu importe à quel point je détestais mon apparence. Moi aussi, je peux incarner la beauté. J’ai appris qu’au fond de moi, je suis comme vous. Je suis vous2 . »

Mirror of Self nous fait redécouvrir l’autoportrait d’une manière plus documentaire. Les travaux donnent un tas d’informations propres à notre époque et ses problématiques. Il ne s’agit donc pas de simples selfies où l’unique but est de se montrer, mais d’y exposer des thèmes sociaux ou issus de la vie privée de ces photographes par le biais de l’autoportrait. Par ailleurs, l’exposition regroupe le travail de 14 femmes sur 23 artistes exposés au total. Quel plaisir de constater la visibilité offerte aux artistes féminines et queer. Malgré une scénographie joignant maladroitement certaines œuvres, le Hangar a relevé le défi de réunir de multiples artistes aux styles parfois totalement opposés.