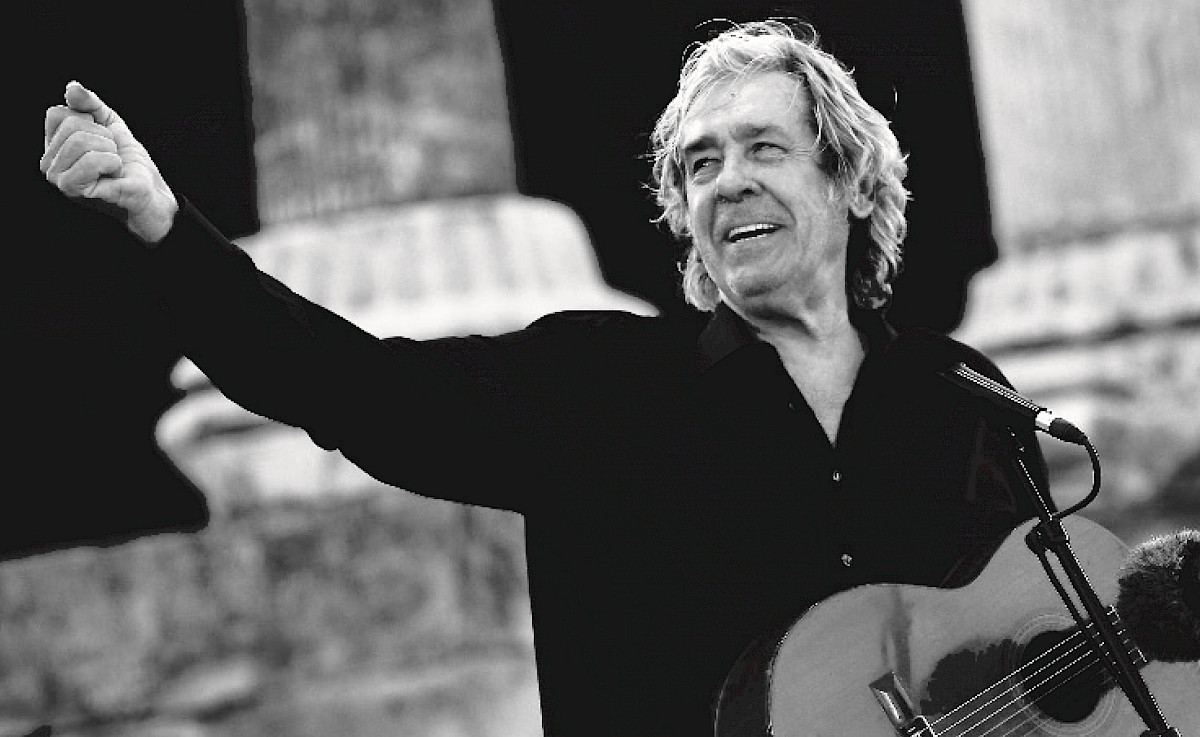

Paco cumple ochenta años !

22 février 2014. Soixante-quinze ans après sa mort en exil à Collioure, l’annonce commémorative dédiée au poète Antonio Machado dans

El País

me surprend et me bouleverse.

20 novembre 2014. J’apprends par la radio française que Paco Ibáñez a quatre-vingts ans (accessoirement, soixante ans de carrière derrière lui — un demi-siècle depuis son premier travail discographique). Ce nom, cette voix, cette présence. Je décide de les célébrer.

Paco est mon ami. Il m’accompagne depuis si longtemps. Je l’ai vu deux ou trois fois sur scène, écouté, réécouté sans lassitude des années durant. Un peu négligé ensuite. Retrouvé à l’occasion de la sortie d’un disque consacré au subtil poète José Agustín Goytisolo, frère des romanciers Juan et Luis. J’ai oublié comment, au début des années 1980, je découvris la Poésie espagnole de nos jours et de toujours, mise en musique et chantée par Paco Ibáñez, vue et peinte par Antonio Saura (chez Polydor). J’ai racheté récemment l’éblouissant 33 tours où, accompagné par le Cuarteto Cedrón, il interprète les poèmes d’amour de Pablo Neruda ; où, en face B, on découvre le génie poétique de Raúl González Tuñón, révélé par le Cuarteto sur des mélodies de Juan Cedrón.

Paco est un vrai ami. On le laisse, on le reprend, rien n’a changé. On — disons je — remet l’un de ses disques, et tout resurgit et rassure instantanément. Paco est là, Paco a toujours été là. Comme la poésie, comme l’exigence de liberté, comme l’espérance des hommes.

Aujourd’hui et depuis trente ans, l’espagnol est ma seconde langue, ma langue de cœur. Une bonne et belle partie de ma vie s’est faite et se fait à travers elle. Avant même que je ne puisse le comprendre directement — sans l’aide des précieuses traductions de Pierre Pascal —, Paco m’émouvait, il me prenait —m’agrippait — aux tripes.

Sur les pochettes, l’évidence. Musique, chant, guitare : Paco Ibáñez. Quant aux paroles — aux mots —, ce sont essentiellement ceux/celles des grands auteurs espagnols et latino-américains classiques et modernes.1

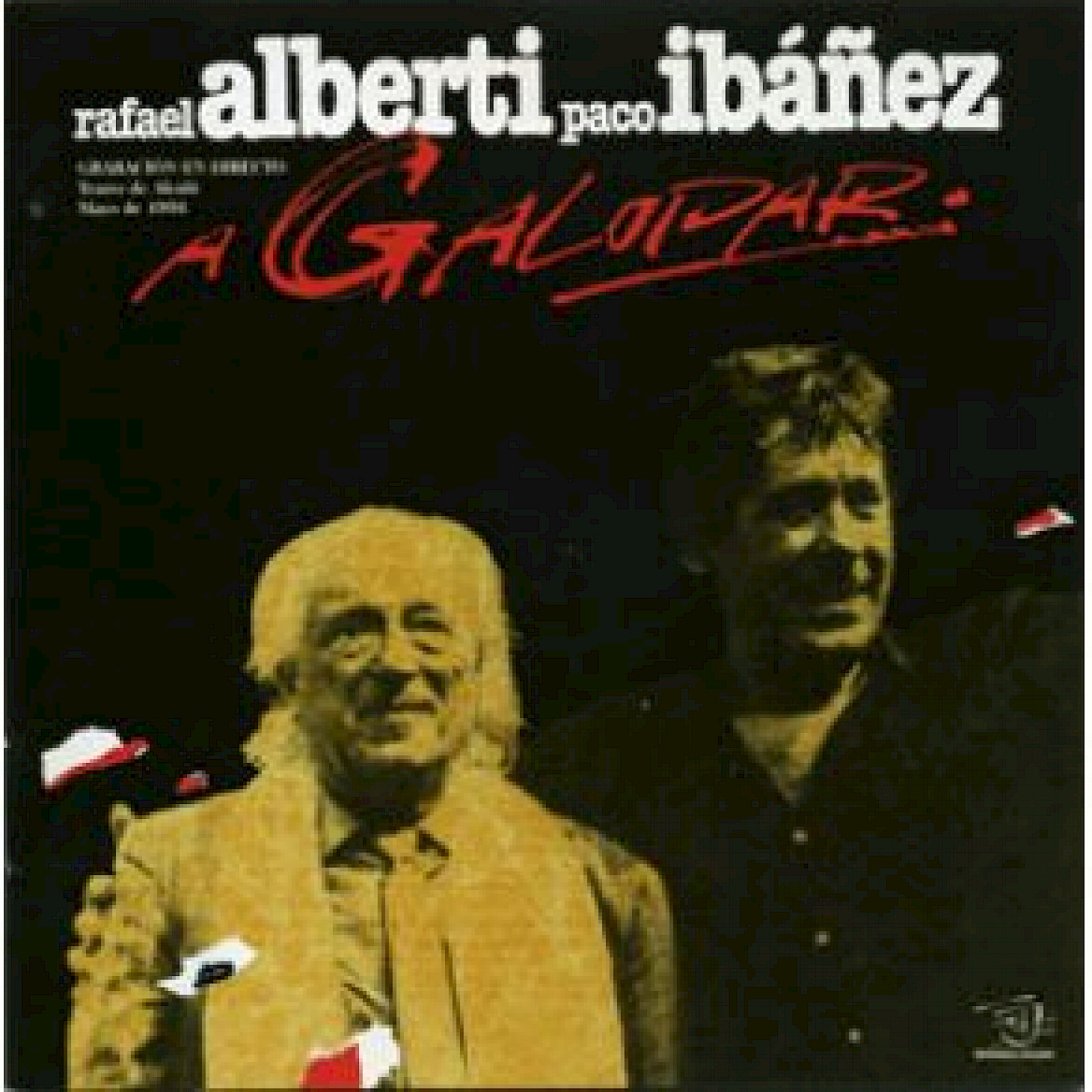

Paco est en particulier l’interprète des poètes en lutte contre l’ignominie franquiste, la voix — l’une des voix les plus prenantes — du peuple bâillonné . Ainsi deviendra-t-il le camarade de Rafael Alberti, qu’il rencontre au retour de son exil en Argentine et avec qui il partagera diverses scènes dans les années 1990.

Les vers les plus célèbres d’Alberti, chauffés à blanc, enfièvrent l’Olympia en 1972 : A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar ! (Au galop, au galop, enterrons-les dans la mer !)

Gabriel Celaya — poète majeur du xxe siècle, mort dans la misère — salue notre artiste. Sa voix, expression d’une personnalité unique (inconfundible) , écrit-il, s’est mise au service de chaque poète, a trouvé le ton, trouvé le style qui leur correspond. Ici, pas de mystère : seulement un immense talent et une formidable empathie. Citons, parmi les contemporains dont il nous transmet le message, José Agustín Goytisolo, Antonio Machado (ses Proverbios y cantares font écho aux Coplas de Manrique), Blas de Otero (le terrible Me llamarán ), Federico García Lorca, Jaime Gil de Biedma, Pablo Neruda, Nicolás Guillén (Soldadito boliviano) , la frémissante poétesse argentine Alfonsina Storni…

Mais c’est de toute l’histoire de la littérature espagnole que se nourrit Paco Ibáñez , nous livrant des extraits du génial Juan Ruiz, archiprêtre de Hita, auteur du suprêmement ambigu et sulfureux Libro de Buen Amor (xive siècle) ; nous faisant découvrir Jorge Manrique, auteur au xve siècle de l’un des poèmes majeurs de tous les temps, les Coplas por la muerte de su padre , puissante méditation sur la vie et la mort, qui fut traduite en français par un certain Guy Debord ; nous présentant deux monstres sacrés du Siècle d’Or, Francisco de Quevedo et Luis de Góngora (l’admirable Es amarga la verdad du premier suit, notamment, le Verdad , mentira du second, son éternel rival) ; nous ouvrant à l’exceptionnelle musicalité romantique de Gustavo Adolfo Bécquer.

Entre autres…

Poésie intime, lyrique, satirique, exaltée, engagée au plus haut point. Poésie nécessaire comme le pain de chaque matin. Poésie dont l’émotion, l’urgence et la beauté nous sont offertes en une diction irréprochable et chaude, déchirante. Arme chargée de futur , disait Celaya.

Outre tout ceci (et tout ce qui resterait à écrire), Paco Ibáñez fut et demeure le compagnon de route des plasticiens de notre époque , dont les œuvres ornent ses sublimes pochettes : Salvador Dalí, José Ortega, Antonio Saura, Alfred Manessier, Corneille, Jorge Oteiza, Frederic Amat, Claude Viallat, Jesús Rafael Soto (avec lequel il réalisa un disque en duo)…

Épilogue. Parmi les musiques, judicieusement choisies comme toujours, qui donnent un peu de sel au très laborieux — mais non sans fulgurances — Film Socialisme de Jean-Luc Godard , on retrouve l’une des chansons les plus émouvantes de Paco Ibáñez. Il s’agit d’un texte de José Agustín Goytisolo, Palabras para Julia , poème d’espoir lucide dédié à sa fille, et qui devint, grâce à son interprète, un chant de résistance non seulement en Espagne mais aussi dans les dictatures d’Amérique latine.

En voici une modeste transposition :

Tu ne peux revenir sur tes pas car la vie t’entraîne comme une interminable plainte. Tu te sentiras traquée, tu te sentiras seule ou perdue, tu souhaiteras peut-être ne jamais être née… Mais souviens-toi, souviens-toi, de ce qu’un jour j’ai écrit en pensant à toi, comme je pense à toi aujourd’hui. Malgré tout, tu verras, la vie est belle. En dépit des chagrins, tu auras des amis, tu rencontreras l’amour. Un homme, une femme, pris isolément, ne sont que poussière, rien de plus. Alors souviens-toi de ce qu’un jour j’ai écrit en pensant à toi, comme je pense à toi aujourd’hui. D’autres espèrent que tu résisteras, que ta joie, que ta chanson les aideront, parmi leurs chansons. Ne te livre jamais, ne t’écarte jamais. Poursuis ton chemin, ne dis jamais : « Je n’en peux plus, je ne bouge plus, je reste ici. » Souviens-toi de ce qu’un jour j’ai écrit en pensant à toi, comme je pense à toi aujourd’hui. Je ne peux rien te dire de plus mais tu dois le comprendre : je suis encore en chemin. Mais souviens-toi, souviens-toi…

¡ Feliz cumple, don Paco !