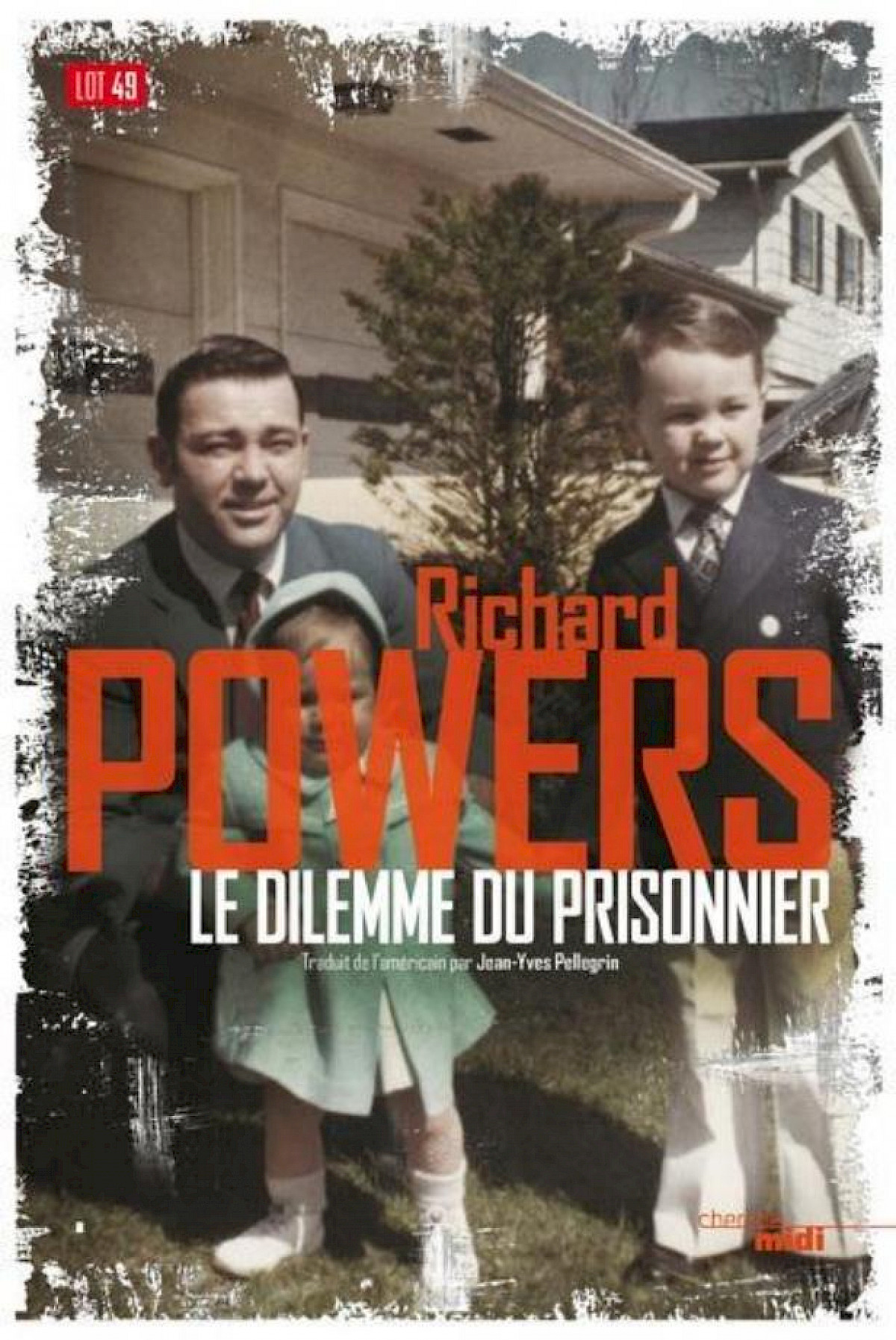

Richard Powers,

Roman polyphonique émaillé de références, variation sur le thème de l’énigme, le Dilemme du prisonnier nous emmène chez les Hobson, famille américaine un peu dingue. Le père manifestement malade communique par devinettes et se tue à un projet mystère : Hobsville. Entre dialogues drolatiques et histoire de l’Amérique, on trace un chemin.

Mon père est une flèche qui dit “Vous êtes ici.” Je voudrais qu’il me dise, rien qu’une fois, haut et fort, où il se trouve, lui. Mais il préfère l’esquive d’une nouvelle devinette.

Eddie Hobson, au fur et à mesure des années, emmène ses quatre enfants et sa femme de maison en maison, entre Atlantique et Pacifique. Atteint d’un mystérieux mal qui provoque chez lui des absences et qu’il refuse de faire soigner, il utilise comme principal moyen de communication avec sa troupe (les enfants à présent adultes et la fidèle épouse) les énigmes et antinomies logiques qu’il leur expose à toute heure du jour, de préférence pendant les repas. Parmi celles-ci, le célèbre dilemme du prisonnier, sur lequel psychologues, économistes, politologues et même mathématiciens s’écharpent depuis 1950.

Le pitch : à deux prisonniers impliqués dans la même affaire, on propose un deal. Si l’un des deux cafte, il est blanchi et l’autre écope de perpète. S’ils se taisent, c’est peine plancher, mettons deux ans, et s’ils balancent tous les deux, ils prennent dix ans. Évidemment, les lascars ne sont pas en contact. À première vue, il paraît évident qu’ils ont intérêt à la boucler de concert. Mais, et c’est là qu’est le paradoxe, en réalité, ça n’arrivera jamais : de son strict point de vue, le prisonnier a toujours intérêt à l’ouvrir. Si l’autre parle, ça lui évitera de passer sa vie derrière les barreaux. Si l’autre la ferme, il dort à l’air libre le soir même.

Ce dilemme turlupine les tenants de la rationalité : pourquoi les cobayes choisissent-ils leur intérêt personnel alors que c’est la coopération qui les aurait menés à la solution optimum ? Le père Hobson, très marqué par la guerre au cours de laquelle il a perdu son frère, est obsédé par la question que le dilemme lui pose : pourquoi les humains ne peuvent-ils vivre en harmonie ?

Dans le fond, l’énigme qui fait vraiment courir les enfants est la maladie du Vieux, comme il est désigné dans le roman. De quoi souffre-t-il ? Et, bon sang, à la fin, c’est quoi ce « Hobsville », projet mystérieux qui le retient seul dans sa chambre pendant des heures et dont on n’a jamais vu le moindre aboutissement ?

Des mystères, Richard Powers en déploie tout au long du livre, construit en récit polyphonique : la succession des chapitres est entrecoupée de passages en italique où chaque enfant s’exprime à la première personne. D’autres apartés nous plongent dans le tumultueux XX e siècle, la grande histoire d’amour entre la guerre, la patrie et le divertissement. On y suit un Walt Disney affairé à un immense projet de propagande patriotique. Son ambition n’est pas de remonter le moral des troupes par un banal court métrage antinazi mais de sauver le monde du naufrage par la magie de Mickey et de la poudre de fée, tout ennuyé qu’il est par la contradiction interne de l’expression arsenal de la démocratie .

Richard Powers a quant à lui plaqué son emploi pour l’écriture après avoir vu une photo à une exposition. Il en tira son premier ouvrage, Trois fermiers s’en vont au bal . Le Dilemme du prisonnier est son deuxième livre, enfin traduit au Cherche Midi, vingt-cinq ans après sa sortie aux États-Unis. Avant d’écrire des romans mêlant souvent science, technologie et fiction, Richard Powers était donc programmeur informatique. Justement, le livre qui nous occupe, très érudit, donne presque envie d’être lu en version hypertexte, pour cliquer sur chaque référence, démêler le vrai du faux, l’inventé du documenté, et saisir un peu mieux la clé du récit. Au final, on jouit d’être lancé à la poursuite de la solution comme les enfants Hobson, à l’aveugle.

Grande fresque américaine, le Dilemme du prisonnier est bâti comme un complexe échafaudage. La narration épouse des variations (la musique est une des multiples passions de Powers) et les thèmes vont et viennent, telles les phrases fétiches du Vieux — proverbes cryptiques ou extraits de son poème favori (Si, de Rudyard Kipling : Si tu sais remplir la minute implacable / De soixante secondes de course accomplie / À toi sera la Terre et tout ce qu’elle contient / Et — mieux encore. ). On s’y prend d’un attachement particulier pour la famille Hobson, timbrée juste comme il faut, lancée dans sa vie et dans sa lutte pour convaincre le Vieux de se faire soigner. Les dialogues enlevés méritent le détour : pendant les interactions intrafamiliales hautes en couleur, on se marre franchement.

No spoil : il n’y a pas de vraie solution au dilemme à la fin. Par contre, au fur et à mesure des pages, on y voit clair dans la jungle de la polyphonie du roman — pas trop quand même, énigme oblige. Je n’en dis pas plus, je ne voudrais pas gâcher le plaisir.

Quelque part, mon père nous enseigne le nom des constellations.

Nous sommes allongés dans le froid, dehors dans le jardin sombre, plaqués au sol dur de novembre. Nous autres enfants nous répartissons sur son corps énorme comme autant de mouchoirs de rechange. Il ne sent pas notre poids. Mon père braque les six volts d’une lampe de poche à deux sous sur les trous percés dans la coquille noire qui nous entoure. Nous sommes couchés sur la terre glacée tandis que devant nous s’ouvre le manuel illustré du ciel hivernal. Les six volts du faisceau créent l’unique petit point chaud dans l’intégralité du monde.

Mon père fait ce qu’il fait le mieux, la seule chose qu’il ait su faire toute sa vie. Il nous pose des colles, accable sa marmaille de questions. Où se trouve la ceinture d’Orion ? Quel est le nom latin de la Grande Ourse ? Qui connaît l’histoire des Gémeaux ? Combien fait une magnitude ?

Il ne s’adresse à nous qu’en énigmes. Sortis des langes, nous apprenons à parler. Il nous met en garde contre le langage : À quel moment une porte n’est-elle pas une porte ? Nous grandissons, découvrons les alentours. Il est là, à nous interroger sur les points cardinaux. Nous tombons et nous faisons des bleus. Il transforme la meurtrissure en leçon sur les capillaires. Ce soir nous apprenons, dans le grand carré de Pégase, l’éloignement des choses. La solitude.

De la pointe du faisceau, il trace son chemin, même si la lumière ne parcourt que quelques mètres avant de s’abîmer dans l’obscurité générale. Mon père promène pourtant le pinceau sur la carte du ciel comme si la lumière s’en allait toucher les étoiles mêmes. Là , dit-il – à nous, à lui, à la nuit vide. Là-haut. Nous devons le suivre, découvrir l’image par télépathie. Nous sommes déjà experts en anticipation. Tous les cinq, nous parlons couramment, depuis le berceau, cet abrégé de signes, code secret de la famille.

Nous sommes allongés, tous ensemble pour une fois, apprenant à repérer les constellations du Taureau et du Lion comme si notre survie en dépendait. Là, cette ligne blême. Imaginez un serpent, un dragon : tout le monde voit le dragon ? Ma sœur aînée dit que oui, mais nous la soupçonnons de mentir. Moi je vois l’Ourse, la grande, la plus évidente. Et je crois distinguer la Voie lactée. Le reste est flou, planche somptueuse et déconcertante d’un livre aux trop nombreux possibles.

Mais si nous ne voyons pas les images du mythe, nous entendons tous, mon petit frère y compris, dans les devinettes de mon père, ce pour quoi il nous a entraînés sous les lumières hivernales : S’il est bien une chose en laquelle l’univers excelle, c’est la vacuité. Nous sommes là, solitaires, sur un éclat de roche, dans le vide noir, avec ses seules devinettes pour mince atmosphère. Il semble nous dire que plus nous en saurons, moins nous risquerons d’être blessés. Mais le corollaire capital — le comment du chemin —, il nous laisse le découvrir, nous ses élèves, en guise d’exercice.

Saisi par la vérité qu’il vient d’énoncer sur le grand préjugé des lieux, il nous donne un ultime aperçu du romantique refoulé qu’il cachera avec tant de soin les dernières années : Car toute chose ira se dissoudre au Néant , récite-t-il — cette poésie m’échappe et je ne la saisirai pas avant des décennies, au hasard d’une rencontre dans une anthologie — Si dans l’Être immobile elle veut demeurer. Il reprend vite ses esprits, se rappelle la leçon du jour et demande : Selon vous, pourquoi les gens éprouvent-ils le besoin de remplir le ciel avec des images ?

Cet article est précédemment paru dans la revue Indications n o 399.