Meek’s Cutoff

Kelly Reichardt

avait déjà démontré dans ses films précédents sa fascination pour l’errance, le silence, la solitude, campant des personnages fuyant les clameurs contemporaines.

Mais avec

Meek’s Cutoff

, bouleversant tous les codes formels, elle nous donne à voir un western minéral, âpre et tranchant comme un silex.

Manque d’imagination ou tentation vaguement accrocheuse ? Le titre français du film, la Dernière Piste , renvoie à la grande période des années 1950 : il aurait pu être celui d’un film de série B avec Jeff Chandler ou Randolph Scott. Or rien de tout cela ici : la réalisatrice Kelly Reichardt réinvente le genre en livrant un film en décalage radical non seulement avec la tradition du western mais aussi avec ses derniers avatars. Une œuvre est née, qui reste longtemps dans les esprits après le générique de fin. Un titre plus fidèle eût pu être : l’Interminable Raccourci .

Kelly Reichardt est partie d’ un épisode véridique : en 1845, un convoi de presque deux cents wagons décide, sur les conseils de son guide, un certain Stephen Meek, d’ éviter la piste de l’Oregon Trail pour en prendre une autre , censée être plus courte et moins exposée aux attaques d’Indiens. Ce sera un désastre et de nombreux éleveurs y laisseront leur peau.

Malgré un parti pris frisant le néoréalisme, le film s’affranchit rapidement de tout souci de fidélité historique : le convoi mené par Stephen Meek ne se compose que de trois wagons tirés par des bœufs, appartenant à trois familles, soit huit voyageurs, guide inclus. L’épisode véridique n’est qu’un point de départ presque négligeable.

Avec une incroyable subtilité, le film de Kelly Reichardt prend le contre-pied de ce que le western nous a de tout temps montré. Pour filmer les grands espaces, pas de Cinémascope : tout au contraire, la cinéaste choisit un format carré, volontairement étriqué , le 1:33 :1 (ou 4/3), qui limite la vision du spectateur et l’enferme dans l’instant vécu par les protagonistes, sans possibilité d’anticiper ce qui les attend ou de sentir l’exaltation que procure généralement la vue panoramique d’espaces ouverts sur écran large.

Les sept pionniers du convoi sont eux aussi comme enfermés dans une vision étroite. Les femmes qui marchent à côté des wagons portent des bonnets noués sous le menton dont les longues visières ovales leur font comme des œillères pour chevaux. On ne voit guère leur visage, pas plus que celui des hommes affublés de grands chapeaux à large bord et l’on comprend pourquoi ce souci d’authenticité n’apparaissait guère dans les westerns hollywoodiens, où les stars devaient être immédiatement reconnaissables. Le seul homme vêtu différemment, le trappeur Stephen Meek, est tellement hirsute dans sa veste à franges qu’on ne distingue guère plus ses traits mangés par une barbe folle et de longs cheveux rebelles.

Le rythme est lent comme la progression des wagons, les scènes de jour peu bavardes alternent avec des scènes de nuit filmées en lumière naturelle où les couples, difficilement perceptibles (les nuits sont de vraies nuits), expriment avec à peine moins de retenue leurs interrogations quant aux intentions et aux compétences réelles de ce guide qui les a égarés. Aller toujours plus loin, mais vers quoi ? La faim, la fatigue et surtout la crainte de la pénurie d’eau potable les tenaillent. La caméra filme souvent au ras du sol, un sol craquelé ou couvert d’herbes jaunies, on a par moments l’impression physique de marcher derrière les femmes dont le bas des longues robes traîne dans la poussière. Les hommes tiennent parfois conciliabule entre eux et le spectateur se trouve relégué à l’écart, avec les femmes tendant l’oreille pour tenter vainement de savoir ce qu’il va advenir de leur odyssée. Souvent elles ne perçoivent que le bruissement du vent. La nature indifférente et omniprésente est filmée de façon peut-être encore plus intense que chez Terrence Malick.

Ils sont perdus. Lost est le premier mot du film à apparaître, avant tout dialogue, gravé par l’un des pionniers sur une souche d’arbre mort (l’inscription est encore visible au musée de Deschutes, en Oregon). Mais sont-ils seulement perdus géographiquement ? Ou ont-ils perdu leur âme en commettant le péché originel que constitue toute appropriation de la nature, bien universel par excellence? Si le film est rythmé par certaines lectures de brefs passages de la Bible, il n’est peut-être pas innocent de constater que le premier concerne l’épisode où Adam et Ève sont chassés de l’Éden pour avoir voulu manger à l’arbre de la connaissance. La dernière scène du film offre d’ailleurs un contrepoint visuel à cette entrée en matière, permettant en quelque sorte de boucler la boucle, tout en gardant une fin ouverte.

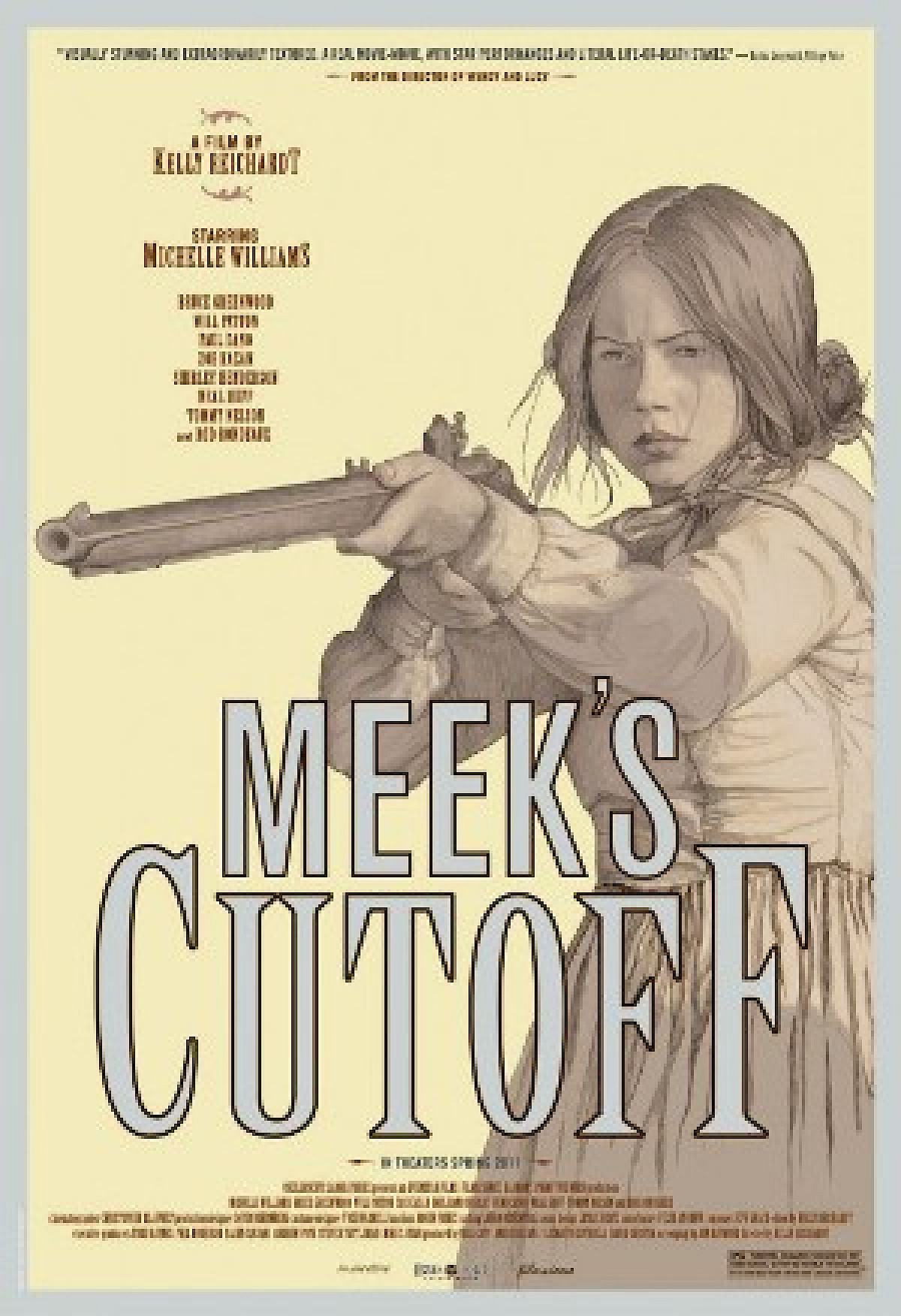

Les dialogues, parfois marmonnés, sont plutôt rares mais n’en prennent que plus de relief, exacerbant les tensions entre les pionniers idéalistes et le trappeur hâbleur à la philosophie sommaire et aux préjugés bien ancrés. Ce dernier va s’opposer de plus en plus à Emily Tetherow (Michelle Williams, magnifique de sobriété, comme toute la distribution), qui prend au gré des épreuves le leadership du groupe. Lors d’une discussion, Meek lui donne sa vision de la différence entre hommes et femmes, elle se résume à deux mots : « Chaos and destruction. » Les femmes créent le désordre, mais ce faisant enfantent un nouveau monde ; les hommes, guerriers invétérés, détruisent. N’est-ce pas là tout le paradoxe des conquêtes, et singulièrement de la conquête de l’Ouest ?

Le point culminant est la rencontre avec un Indien qui les observait et que Meek a capturé. Qui est-il ? Est-il seul ? Peut-il les guider ou les conduirait-il vers un massacre ? La peur est d’autant plus grande que l’Indien représente l’altérité radicale : pas de langage commun, pas de possibilité de se comprendre, deux mondes étrangers l’un à l’autre. Quand il parle, aucun élément, même d’attitude corporelle, auquel se raccrocher, il est muré en lui, comme eux tous. Stephen Meek le rudoie, veut le descendre, tout Indien est un danger. Emily, résolument pacifique, se bat pour l’épargner. D’ailleurs, il peut être une planche de salut. En tout cas, sa présence accroît les tensions et radicalise les oppositions. Lorsque l’Indien semble s’étonner de voir Emily raccommoder sa chaussure avec une aiguille et du fil, objets étranges, elle lui dit, sans qu’il puisse comprendre : « It’s nothing. You can’t even imagine the things we’ve done. The cities we’ve built. » Comme on le sait, massacre après massacre, les Indiens apprendront ce qu’il faut entendre par « civilisation ».

Vers la fin du film, un arbre apparaît : espoir ou nouvelle désillusion ? Emily est désormais aux commandes et semble plus que jamais incarner le double de la réalisatrice. Ne dévoilons rien des dernières images qui désoleront les amateurs de certitudes. Mais Meek’s Cutoff n’a pas été pensé pour le confort de leur esprit. Ce que Kelly Reichardt nous a donné à voir est aussi qu’en partie, toute aventure humaine est le terrible fracassement de nos rêves contre la réalité d’un monde qui nous dépasse. Elle aurait pu faire sienne la phrase du poète Wallace Stevens :

I am the angel of reality, seen for a moment standing in the door.

Un dernier détail, historique lui aussi : lorsque Stephen Meek a entraîné l’expédition dans son prétendu raccourci, la rivière dont il a décidé de suivre le cours, avant de virer vers l’Ouest, portait un nom prédestiné : Malheur.