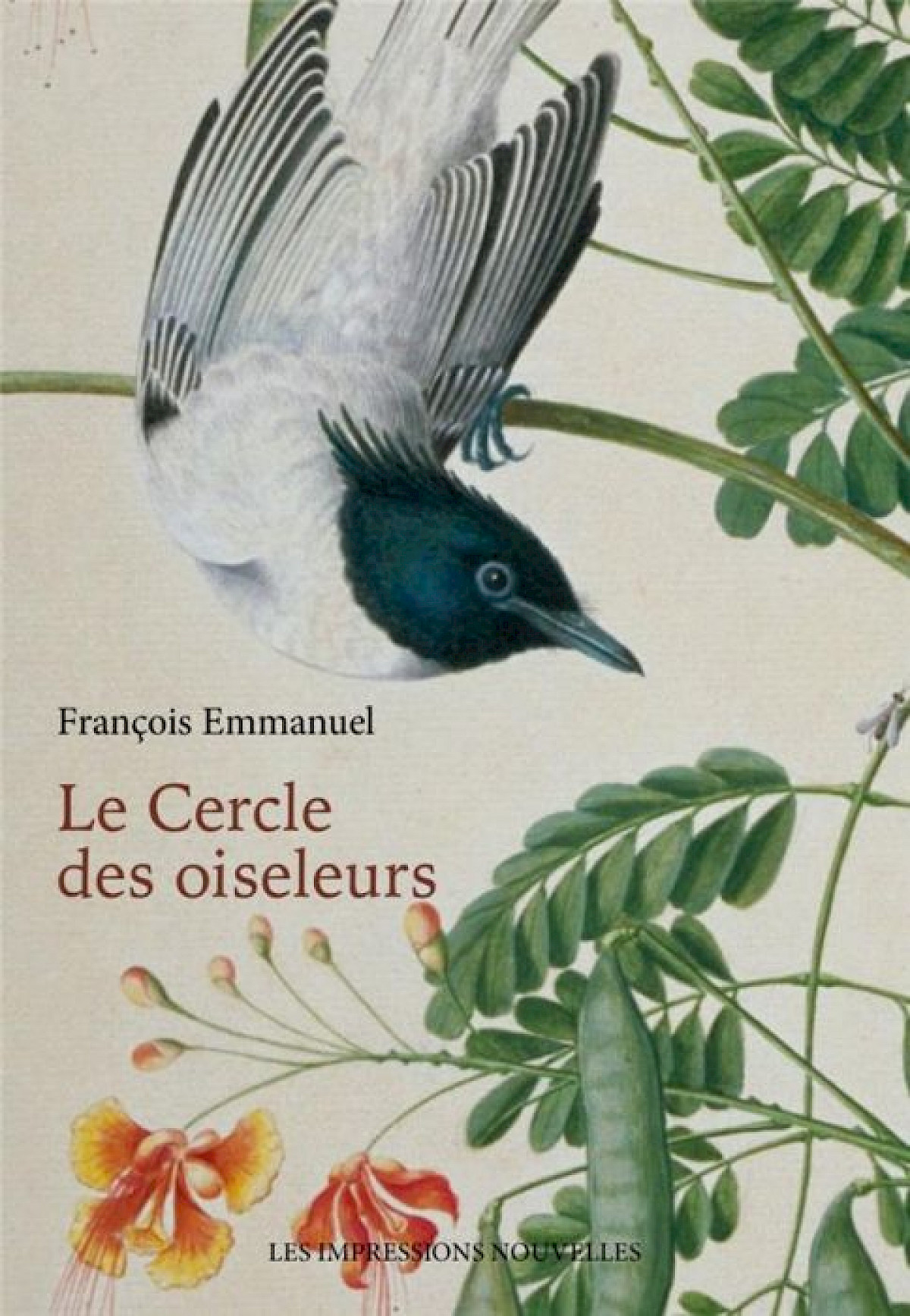

Le Cercle des Oiseleurs

Dans sa nouvelle fiction sortie en début d’année aux Impressions Nouvelles, François Emmanuel nous partage le récit de la lente envolée de Léo Vogel, affecté par la disparition de son collègue Charlie Mutzinger, que la raison semble avoir abandonné. Partageant sans cesse ses impressions du ciel, « Mutzi » laisse dans son sillage une énigme persistante pour Léo : que disent les oiseaux ? Et que fait-on, dans ce Cercle des oiseleurs ?

Léo Vogel, héros sans le savoir, vit au rythme de son activité de rédacteur dans une institution internationale de gestion des contentieux, dont les rituels — conférences, sacro-sainte pauses cafés, réunions et compte-rendus de réunion — finissent par rendre notre personnage apathique. Son vieux collègue Charlie, personnage grincheux mais sympathique, se répand sans cesse en aphorismes et envolées lyriques, mais parle toujours de la même chose : du ciel et des oiseaux. Sans jamais réellement saisir l’importance des mots de son collègue, Léo, narrateur de l’histoire, reste sourd aux questionnements de son ami jusqu’à son départ de l’entreprise. Lorsqu’il passe un jour lui rendre visite, Léo découvre un monde nouveau qui échappe à l’entendement : la volière de Charlie disparut, les précieux oiseaux du malfrat Patjim, la malice des oiseleurs, Jara et surtout l’amour qu’il fait naître pour elle.

On retrouve, dans Le Cercle des oiseleurs, plusieurs thématiques qui ont marqué la littérature de François Emmanuel : le drame du monde du travail avilissant et meurtrier, qui fait des hommes des objets au service d’une idéologie absurde, ou encore celui de la santé mentale, domaine auquel l’auteur se consacre en qualité de psychiatre, en dehors de l’écriture. On retrouve notamment ces interrogations dans La Question humaine ( Stock, 2000 ), récit à la première personne sur le sujet obsessionnel du nazisme et de l’entreprise.

Dans Le Cercle des oiseleurs , il est plutôt question de ravissement et de contemplation du monde. Ce regard en oblique sur la condition humaine amène Léo au désintérêt de l’univers prémâché de l’entreprise, et le fait douter du bon sens des personnages qu’il rencontre. Mais l’ambition de l’auteur fonctionne-t-elle vraiment ?

Le langage très imagé de François Emmanuel campe avec grande efficacité les paysages et les personnages aux noms curieux — Mary Bloomsheelesey à la tête du Cercle, Katharina Høng directrice inflexible du service Pay Master Office , ou encore Jara Peschkopi, femme de service toujours inquiète pour Charlie et les oiseaux, et dont les apparitions toujours fugaces enchantent la lecture.

François Emmanuel nous avoue une fois de plus son amour des formules et de la poésie, avec un langage réjouissant, dont la brièveté des chapitres facilite la lecture. Il nous traduit à la fois les hésitations langagières de Jara, qui parle peu le français, et les approximations des membres du Cercle qui, inlassablement, questionnent Léo sur le ciel et le repoussent sur des voies incertaines. Le narrateur se questionne avec nous, revient sur ses certitudes et s’amuse des discours.

Mais les tournures chantournées trahissent un récit assez banal. Léo Vogel (dont le nom se traduit par « oiseau » en néerlandais) est malheureusement un silhouette sans certitude, personnage intangible et profondément indolent, abstraction faite de ses embrasements amoureux qui le transforme en un homme obnubilé par ses sentiments pour Jara. Dans la première partie du livre, ses désirs et ses étourdissements constants, dont la poésie et l’intensité nous touchent immanquablement, finissent par lasser. On peine même, parfois, à croire à l’équivocité de ses sentiments : Jara finit toujours par disparaître dans son manteau militaire.

Les autres personnages prennent difficilement corps dans le récit et restent des généralités (pensons à Madame Mutzinger-Grosz « à l’air de geisha malade »). La plupart des oiseleurs nous échappent en parlant continuellement par maxime, et chacune des rencontres avec le narrateur nous éloigne de l’intrigue principale pour finir irrémédiablement par de nouveaux questionnements.

Le Cercle des oiseleurs, justement, est détenteur d’un savoir particulier (il en a du moins la prétention) : leurs membres savent que Shkodra est la capitale du Pays des Aigles, ils récitent par cœur le conte du rossignol et de l’Empereur, il savent reconnaître la vivacité des aquarelles de Sarah Stone (1762?-1844) qui ébauche le Goura, pigeon couronné de Nouvelle-Guinée, et il semble absurde de leur demander d’où s’écoulent les eaux froides du Marouantana. Le Cercle nous fait douter de nos propres certitudes sur ce qui nous entoure, et tient même en son nom la promesse d’une compréhension plus sensible du monde, des oiseaux et du ciel. Ornithologues, observateurs, protecteurs des volatiles, société amicale ? La seule certitude est que les oiseleurs sont rares et qu’ils savent regarder le ciel.

« Les oiseaux ne font des figures pour personne. »

Mais les oiseaux dans tout ça ? Au fur et à mesure que le récit embraye, l’auteur dissimule çà et là dans la partition la présence de ces créatures, qui en tout temps ont fasciné les hommes. Les oiseaux — les perruches du parc, les goélands arrêtés face au vent, le chardonneret qui pépie en douce dans sa cage — ne servent pourtant que de décor dynamique, tantôt projection des passions de Léo, tantôt charmantes girouettes dont on n’apprendra que les couleurs et les noms. L’oiseau y est un motif redondant servant l’imaginaire, support de récits d’aventuriers dans des contrées exotiques dont on ne retient que les croquis sauvées ça et là de par le monde, et dont les noms barbares ( Cyanocitta Stelleri , Carduelis carduela , Xenicus Lyalli ) décrivent l’obstination pour la mesure, l'échantillonnage et l’organisation de la connaissance du monde. Mais le Cercle des oiseleurs , pourtant, n’a pas pour vocation de faire de l’ornithologie.

L’apprentissage de Léo et ses rencontres avec les oiseleurs l’amènent à élever son esprit loin des réalités basses du monde. Toutefois, le récit ne décolle pas comme on l’attend, il plane au-dessus d’une disparition convenue et de rencontres sans grandes conséquences. L’urgence de l’intrigue — à savoir comprendre la disparition de Mutzinger en interrogeant les membres du Cercle, et survivre à la dégringolade professionnelle de Léo au sein de son entreprise — aurait pu donner à François Emmanuel une excuse formelle dans son écriture.

Le décor austère de l’entreprise de Léo, au jargon de marketing anglicisé et dont les « dociles candidats à l’absence » s’affairent à un monde d’une complexité absurde rendent amorphe toute forme de vie. L’écriture même de l’auteur se formalise lorsque Léo décrit les tâches sans intérêt de son travail, car la violence de la société, symbolique et réelle, frappe notre héros (et son espace mental) qui finit par capituler et céder à la contemplation d’un monde plus beau.

Léo perd petit à petit pied dans ce monde dans lequel « il est difficile d’y mettre son désir ». Il se met à gamberger et à disserter comme Charlie avant lui ; il s’échappe de toute interaction sociale en rêvassant ; il se met enfin à regarder le ciel. Au fur et à mesure que son obsession pour les oiseaux grandit, Léo s’enthousiasme pour un rien, perd le fil de tout, mais le texte, toujours, reste contenu.

Il faut attendre le début du huitième et dernier chapitre, qui arrive comme une récompense, pour ne plus se débattre avec les mots et les longueurs. Enfin une plongée, un piqué droit là où on l’attendait. C’est ici que François Emmanuel touche, selon moi, ce qu’aurait pu devenir son texte chantant. Finalement, l’auteur nous montre, par un texte ciselé au millimètre, le début d’une déconstruction mentale, d’une saturation émotionnelle, qui veut échapper à l’amère réalité de notre quotidien.

Le roman réussit à nous plonger dans la dégénérescence d’un esprit contaminé par l’onirique, sensibilisé à la beauté et irrémédiablement aspiré vers le ciel et les oiseaux. L’auteur creuse le décalage de deux réalités mais dans un glissement silencieux qui nous laisse sur le seuil, à observer de loin la transformation du personnage. Ce qui aurait dû créer chez le lecteur un soulèvement profond m’a laissée sur ma faim. La proposition est généralement très désincarnée car il est difficile de saisir totalement les contours du personnage. Léo, trahi par sa posture d’éternel spectateur, ne semble pas nous inviter à tout lâcher du bas monde. Certains emportements sont jouissifs, d’autres apparaissent insensibles à la temporalité du lecteur qui souvent emboîte le pas au narrateur.

Une œuvre, tout de même, qui nous permet de nous interroger sur ce qui traverse nos propres cieux, sur la danse des oiseaux, et sur notre capacité à nous émerveiller dans un monde assassin.