L’usage du faux (3)

Nicolas Marchal poursuit pour Karoo sa série d’articles intitulée « l’usage du faux », réflexions sur la fiction et ses frontières, ses infinis, ses jeux de miroirs. Après le rapport au réel et la place du mensonge dans la fiction, voici le troisième épisode : du bon usage du plagiat.

Ces deux grands artistes, ces génies — car Scott et Amundsen figurent sans conteste parmi les plus grands peintres de tous les temps — ont un jeu de formes et de couleurs ainsi qu’un choix thématique absolument semblables.

Paul Emond, Paysage avec homme nu dans la neige

Le XIX e siècle a offert à la littérature deux de ses révolutions les plus radicales : le romantisme et le droit d’auteur. Le romantisme, entre autres choses, convainc les auteurs qu’ils doivent écrire différemment des autres. S’ils expriment ce qu’ils ressentent, à moins d’avoir une personnalité falote, ils se doivent d’être originaux : copier devient mauvais goût . Le droit d’auteur, qui couronne la transmutation de la littérature en entreprise comme les autres, s’oppose naturellement à la copie, qui est vécue comme un hold-up. Notons au passage que si certains textes romantiques sont d’indéniables chefs-d’œuvre, si certains romans écrits principalement pour rapporter de l’argent sont magnifiques (la peur de manquer étant une contrainte comme une autre), la majeure partie de ce que la littérature produira de génies militera dans ses lignes contre le romantisme et ses déviances adolescentes, contre le mercantilisme et sa dictature.

Mais le tour qu’aura donné le XIX e siècle semble irréversible : le public adore acheter des auteurs parce qu’ils disent mépriser l’argent, il trouve originaux ceux qui se prétendent comme tout le monde. Mais cet article ne porte pas sur le snobisme de masse, mais sur la copie.

Un mot peut-être sur les quelques milliers d’années d’histoire littéraire qui précèdent le XIX e siècle : il a parfois été de bon ton de copier — copier les meilleurs modèles, s’entend — et il a en tout cas toujours été normal de copier. Au Moyen Âge, les copistes sont souvent d’habiles auteurs, qui réécrivent l’œuvre au gré de leur commande ; et, à l’inverse les auteurs sont parfois de modestes copistes : la frontière est poreuse entre ces deux concepts, et se faire copier est un honneur. Les humanistes, amoureux de la vérité, grands chercheurs de textes, se feront les premiers soucieux de la référence juste ; mais est-ce vraiment Rabelais qui a écrit le Cinquième Livre ? D’ailleurs, qui penserait à lui faire grief d’avoir pris ses personnages dans le réservoir des contes populaires ? Il faudra le désespoir financier de Cervantès pour qu’éclate sa colère contre Avellaneda qui lui avait piqué son héros dans une suite apocryphe ; à l’époque ce genre d’aventure était courante, et la marque du succès public d’un personnage. On ne peut vraiment pas reprocher à Cervantès son anachronique possessivité : elle a donné naissance au deuxième tome du Quichotte , un chef-d’œuvre, et même une mise en abyme de chef-d’œuvre, un chef-d’œuvre au second degré, qui allait révolutionner la littérature. Les classiques, quant à eux, offrent à la copie ses lettres de noblesse. Quand Molière écrit Amphitryon , après un an de silence suite à ce qu’on fit subir à son Tartuffe , il veut se faire plaisir avec une sorte de pièce de super-théâtre, pleine de machines volantes, d’effets somptueux, et avec ce personnage aux relents baroques : Sosie, le valet d’Amphitryon, dont le nom eut la postérité qu’on sait. Molière lui-même avait adapté Plaute, qui avait écrit sa pièce en pillant une pièce grecque, et qui avait été adapté avec grand succès trente ans avant Molière par Rotrou, et qui sera encore adapté par etc. Mais laissons là cette maladroite esquisse, je suis trop paresseux pour faire de l’histoire littéraire, et je saute quelques siècles pour revenir à la période qui m’intéresse : après le XIX e siècle, quand il devient malséant à divers titres de copier sur son voisin, ce qui va engendrer plus d’un texte intéressant, comme on peut dire que le crime engendre le polar.

En 1891, dans le Temps , Anatole France publiait une Apologie pour le plagiat . Stupéfait par la bêtise d’un poète qui accusait publiquement Alphonse Daudet de lui avoir volé l’idée principale d’un de ses textes, France se lançait dans une brève analyse de la notion de plagiat, éreintait avec ironie les génies autoproclamés, et tentait d’approcher le mystère de la création. « Il faut considérer, en effet, que ce qu’on appelle en littérature une idée est maintenant une valeur vénale. Il n’en était pas de même autrefois. On s’intéresse désormais à la propriété d’une situation dramatique, d’une combinaison romanesque, qui peut rapporter trente mille francs, cent mille francs et plus, à l’auteur, même médiocre, qui la met en œuvre. Par malheur, le nombre de ces situations et de ces combinaisons est plus limité qu’on ne pense. » En 2009, Pierre Bayard a laissé à d’autres la question juridique, et dessiné des chemins inattendus sur cette carte immense et imprécise de l’imaginaire humain qu’est la littérature. Le Plagiat par anticipation postule en effet que certains grands auteurs du passé ont copié éhontément des écrivains qui leur sont postérieurs. Ainsi, Sophocle aurait plagié Freud, Voltaire aurait plagié Conan Doyle, Sterne aurait copié des écrivains qui n’existent pas encore. Outre les relectures délicieuses que Bayard propose de ces auteurs qu’on croyait connaître, outre son érudition et son sens de l’humour, le Plagiat par anticipation nous invite à enquêter plus profondément sur les sources de la créativité. Il nous rappelle que Borges, déjà, avait montré que chaque écrivain inventait lui-même ses précurseurs afin de faciliter son travail de création, et les exemples que Bayard utilise, les investigations qu’il mène avec nous n’ont d’autre objet que les obscurs détours et les boulevards lumineux de l’imagination.

Entre 1891 et 2009, entre le coup de sang de France et l’exploration surprenante de Bayard, il y a un siècle d’écriture. Au cours de ce siècle, de plus en plus d’auteurs ont eu le bon goût de reconnaître qu’ils n’inventaient presque rien, et qu’ils devaient beaucoup à d’autres — leur défi étant que ce beaucoup reste affaire de quantité tandis que ce presque rien fasse la qualité de l’ensemble. Le nombre d’excellents bouquins écrits dans cet esprit est réjouissant.

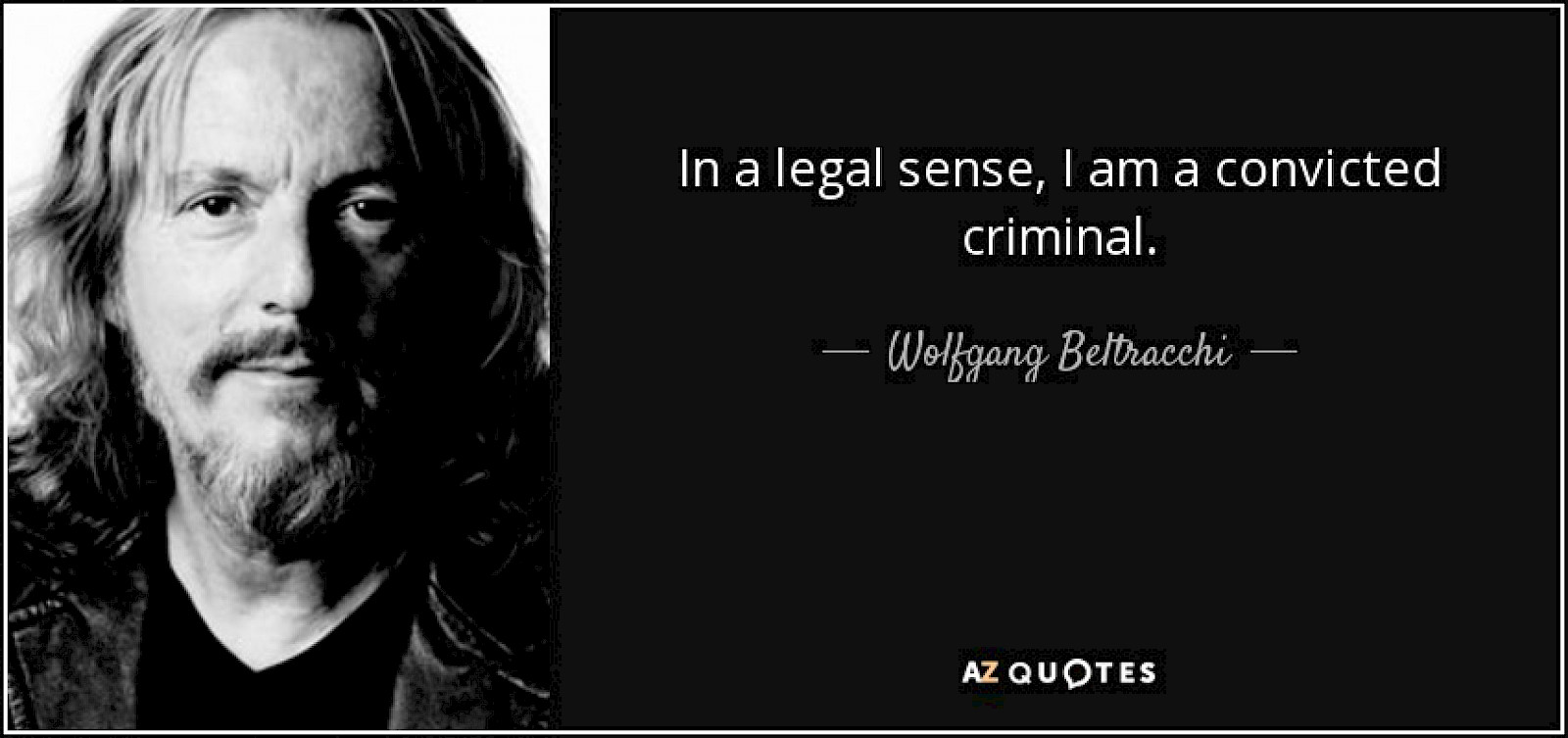

Nous avons de quoi lire pour plusieurs vies. Certains auteurs ont été plus loin encore. Non contents d’assumer leur dette et de ne pas s’autoproclamer génies, ils ont fait de la copie un motif littéraire, voire, pour les plus audacieux, un principe créatif, un ordre structurel : une mécanique de l’imaginaire. Ainsi, quand Pierre Bayard cherche à retracer l’histoire du plagiat par anticipation, il établit que cette notion — paradoxale, comme les aime Bayard — a été inventée par l’Oulipo, et il nous rappelle l’existence d’un texte bref de Georges Perec, le Voyage d’hiver , publié en 1979, qui décrivait un cas de plagiat par anticipation. Dans la nouvelle de Perec, d’une allure très borgésienne, on apprenait l’existence d’un poète du XIX e siècle, Hugo Vernier, qui aurait copié la plupart des grands auteurs poétiques français qui allaient le suivre. Ce texte est un petit bijou. Quelques années plus tard, Jacques Roubaud écrivit le Voyage d’hier , nouvelle présentée comme un complément correctif à celle de Perec. Hervé Le Tellier l’imita avec le Voyage d’Hitler , qui apportait de nouveaux éléments à l’histoire, infirmant certains détails des textes précédents, en confirmant d’autres. C’est au total plus d’une vingtaine d’oulipiens qui ont pris part à ce roman collectif d’un genre nouveau, chaque « chapitre » ajoutant et retranchant à la matière de départ. On peut même y lire la contribution d’Hugo Vernier lui-même. Un chef-d’œuvre d’humour et d’inventivité, où le plagiat acquiert ses lettres de noblesse, où la mauvaise foi se fait gourmandise. Plus qu’un hommage à Georges Perec : un livre en marche. Suivons-le, et la boucle bouclée, revenons à Perec : il sera temps d’aller relire Un cabinet d’amateur pour sentir vibrer en soi l’infinité des plaisirs potentiels de la littérature. Sous la plume des oulipiens, la chronologie ne devient plus la preuve de quoi que ce soit quand il s’agit de répondre à des questions de plagiat, elle est une quatrième dimension loufoque, qui permet à une certaine littérature de se faire tableau, ou exposition, ou musée tentaculaire. Dans le Vol d’Icare de Raymond Queneau, le personnage principal, Icare, s’évade du roman que son auteur est en train d’écrire. Bien entendu, l’écrivain soupçonne ses confrères, en panne d’inspiration, de lui avoir volé son héros, sans se douter que celui-ci voulait en fait voler de ses propres ailes. Queneau a lui aussi emprunté des personnages qui ne lui appartenaient pas, du fin fond de l’antiquité à 1968 : mais qu’avions-nous dit de la chronologie ? Paul Emond compose Paysage avec homme nu dans la neige comme une suite de tableaux : chaque « chapitre » est la description minutieuse d’une image arrêtée, et c’est l’enchaînement de ces tableaux qui donne du mouvement à l’ensemble. Scott, un peintre de renom, se retire dans la montagne pour chercher de nouvelles voies d’inspiration qui le démarqueront de son rival, Amundsen, dont les tableaux ressemblent un peu trop aux siens : qui plagie qui ? La notion de plagiat a-t-elle-même un sens, quand on se cache pour peindre au bout du monde ? Ou bien serait-ce le concept d’originalité, sa possibilité, qu’il faut remettre en question ? Je vous renvoie à ce roman, et à son final impeccable — mais peut-on parler de final quand il s’agit d’un livre organisé comme une galerie d’art ? Tout comme je vous renvoie à Grégoire Polet et Excusez les fautes du copiste , cette inoubliable histoire de peintre qui ne se trouve du talent que pour exécuter des faux — pas des copies mais des nouveaux tableaux « à la manière de », impeccables et très lucratifs. Polet a su trouver le ton pour rendre vraie cette histoire de faussaire, qu’on retrouve en partie dans le roman de jeunesse de Perec, le Condottière , et dans l’affaire qui défraya la chronique en 2013 (soit sept ans après la publication d’ Excusez les fautes du copiste ), la condamnation du faussaire Wolfgang Beltracchi. Ce dernier a écoulé, pendant trente ans, un nombre indéterminé de fausses toiles de Dufy, Léger, Derain, etc.

Beltracchi, comme le héros de Polet, imaginait de nouvelles compositions que les maîtres « auraient pu » exécuter. La suite était une question d’organisation et de détails pratiques : matériel d’époque, cachet d’une collection saisie par les nazis, documents falsifiés, experts abusés et/ou complices. Borges a écrit que « le manque de vraisemblance est un privilège dont la réalité a l’habitude d’abuser, mais qui reste interdit aux romanciers ». Parce que la vraisemblance dépend souvent plus du talent du conteur que des faits rapportés. Un des textes les plus percutants de Jorge Luis Borges — et donc, un de ses plus « vrais » — ne nous raconte-t-il pas comment un certain Pierre Ménard s’efforce d’écrire Don Quichotte ? Certains auteurs font du plagiat un détail rutilant, c’est le cas de quelques « Correctifs » de Bernard Quiriny dans son récent Histoires assassines , où des scientifiques s’accusent mutuellement, par communiqués interposés, dans un écheveau inextricable. D’autres y voient le point de départ de tout un livre, parfois profond et volumineux. C’est le cas de David Van Reybrouck, dans son récit (difficilement classable, ce qui est ici un gage de qualité) le Fléau . L’auteur-narrateur a lu dans un bref article que le prix Nobel belge de littérature, Maurice Maeterlinck, aurait peut-être copié un de ses livres sur celui d’un obscur auteur sud-africain. Van Reybrouck se lance alors dans une enquête passionnante, et embarque le lecteur avec lui dans un voyage en Afrique, un polar à travers les sources de références, une leçon d’éthique et de lecture, un authentique morceau de bravoure. Dans un genre plus délirant, Jasper Fforde imagine un monde où la littérature a une place centrale, et où une brigade spéciale, les LittéraTec, a pour mission de résoudre les affaires de plagiats, de vols de manuscrits et de débats à propos des interprétations de tel ou tel classique. Dans ce monde, un personnage peut sortir de son roman, et un lecteur y entrer. Curieusement, les avertissements les plus baroques sonnent juste, et semblent s’adresser à n’importe quel être humain : « Les barrières entre réalité et fiction sont plus minces que nous ne l’imaginons, un peu comme un lac gelé. Des centaines de personnes peuvent le traverser, mais un soir, ça dégèle à un endroit, et quelqu’un tombe dans le trou. Le lendemain matin, une couche de glace s’est déjà reformée » ( l’Affaire Jane Eyre ).

Dans d’autres livres, la littérature peut se faire musique. Ainsi, Vincent Tholomé adapte-t-il les processus de composition de John Cage, intégrant l’aléatoire de diverses manières, pour écrire son propre The John Cage Experiences . Ici, c’est une part du style et des procédés que Tholomé emprunte à Cage : à l’inverse des reprises en musique, où un artiste exécute une chanson qui n’est pas à lui dans un style qui lui est propre, Tholomé chante ce qu’il lui plaît « à la John Cage ». On retrouve un peu de cela dans Goldberg : Variations , dernier roman de Gabriel Josipovici traduit en français, publié récemment chez Quidam. Goldberg, un écrivain méconnu, est appelé au chevet d’un richissime vieillard pour écrire chaque jour des nouvelles qu’il lui lira le soir venu pour l’endormir ; en effet, le vieil homme souffre de graves insomnies. Jusqu’ici, nous ne nous éloignons pas trop de la légende autour de l’œuvre de Jean-Sébastien Bach, qui aurait composé ces trente variations pour que son disciple, Goldberg, les joue à son protecteur, le comte Keyserling, afin d’aider celui-ci à vaincre ses problèmes de sommeil. Mais Josipovici va plus loin que l’anecdote. Chaque chapitre — bien entendu, il y en a trente — fonctionne comme une nouvelle, potentiellement indépendante quoique liée à l’ensemble et le faisant évoluer : c’est au sens propre une variation du premier, une nouvelle ruse pour endormir le comte, une reprise du thème développant plus ou moins certains de ses aspects. Partant, c’est aussi une reprise du canevas séculaire des Mille et Une Nuits , une mise en scène jouissive de ce qu’est, au fond, une histoire. Il y a tant de livres qui font partie de cette famille un peu folle, celle d’ Ulysse , de la Chute du British Museum de David Lodge, d’ Effacement de Percival Everett et des premiers romans de Jean Echenoz — je vous laisse compléter la liste. On voit bien que reprendre n’est pas copier : la différence tient bien entendu à l’honnêteté, au fait d’affirmer l’influence là où le plagiaire ment par omission. Mais, plus fondamentalement, une reprise bien exécutée est un hommage à la littérature tout entière, au plaisir de lire et d’écrire, à tous les romans qui attendent leurs pages, mais qui existent déjà.

Car tel est l’enjeu. Prendre la juste et impossible mesure de l’infini. La littérature nous suggère des mondes à inventer, qui sont la plupart du temps des mondes à découvrir. Il y aura toujours de braves écrivains inconscients de plagier, et des cuistres malhonnêtes profitant de la naïveté ou de l’inculture. Mais pour peu qu’une lectrice ou un lecteur se fasse dévorant, pour peu qu’il ou elle accepte d’être déçu(e) en comprenant que, dans le fond, la plupart des livres se copient d’une manière ou d’une autre, pour peu qu’il ou elle accepte d’écorner le romantisme qui gouvernait ses premières émotions de lecture, alors il ou elle trouvera sur sa route de plus en plus de copieurs géniaux, qui à force de copier génialement ont fait plus ou autre chose que copier. Il ou elle se promènera dans la littérature comme dans une vaste ville qu’on croit connaître : on l’explore chaque jour, elle nous révèle des beautés ignorées dans des ruelles qu’on avait parcourues mille fois, elle effeuille son passé et prolonge sa topographie. Pour tout dire : elle grandit avec nous. Il en est de la littérature comme d’une ville, toujours la même et toujours nouvelle, originale et plagiaire, parce qu’on s’y promène différemment à chaque lecture, parce que sa fréquentation nous fait grandir. « La littérature est l’art d’écrire quelque chose qui sera lu deux fois », écrivait Connolly.