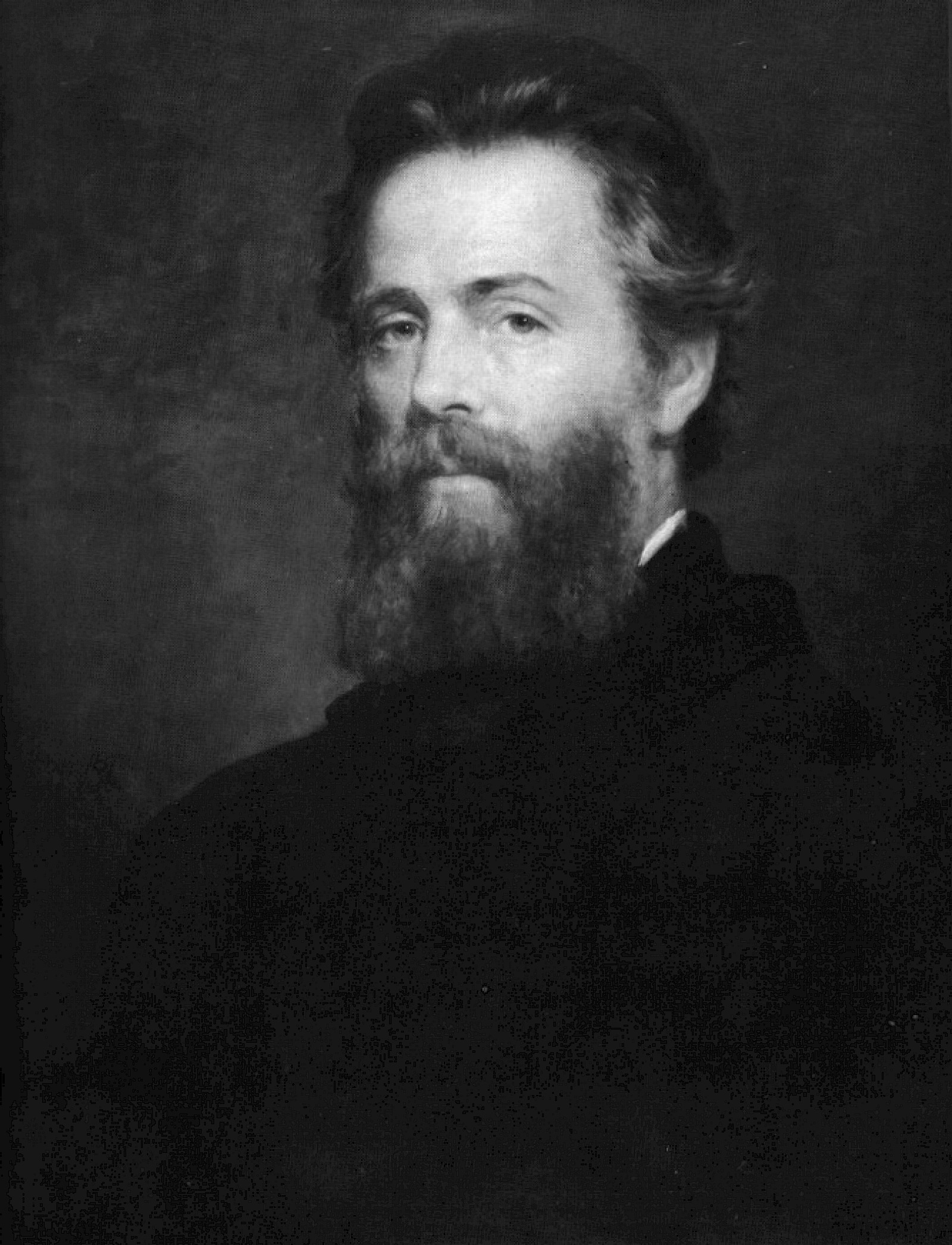

Fêtera-t-on dignement cette année le bicentenaire de la naissance d’Herman Melville, pionnier de la littérature américaine ? L’occasion en tout cas de se replonger dans Moby Dick , une œuvre déconcertante. Dantesque ?

M comme Melville, Moby Dick ou Maelstrom, comme on veut. Le roman-monstre de Melville, s’il fait partie du canon littéraire américain, n’a cependant pas été un succès lors de sa publication en 1851, tant s’en faut. L’auteur, natif de New York, avait très tôt dû quitter les études à la suite de la mort de son père, celui-ci ayant laissé sa famille dans une condition financière désastreuse. Cependant, après s’être embarqué sur plusieurs bateaux, le jeune Herman prend goût à la narration au point de coucher par écrit le récit romancé de ses voyages dans deux ouvrages extrêmement bien accueillis, surtout le premier, Typee, racontant entre autres son séjour dans une tribu « cannibale » des Marquises. Après la publication de trois autres romans plus ambitieux, il s’attelle à la rédaction du chef-d’œuvre qui, s’il lui permettra de passer à la postérité, suscitera l’incompréhension de ses contemporains, surtout aux États-Unis : Moby Dick . Il délaissera dès lors le roman pour les nouvelles et la poésie, déclarant écrire désormais surtout pour lui-même, avant de mourir pratiquement oublié. On le sait, nul n’est prophète en son pays.

Le livre ne sera redécouvert qu’à partir des années vingt. Pourquoi s’y plonger aujourd’hui ? En fait, en entamant la lecture de cet opus hénaurme, on s’aperçoit bien vite que si l’objet est étrange et son agencement déconcertant, on se laisse envahir par la démesure d’un projet qui ne laisse pas d’interroger nos peurs les plus profondes.

L’histoire est archi-connue : le jeune Ishmaël s’embarque à bord d’un baleinier commandé par le capitaine Achab, un homme qui va détourner sa mission de départ pour retrouver le cachalot blanc qui lui a arraché la jambe lors d’une chasse précédente et se venger. Ce faisant, il va entraîner dans la mort tout son équipage (sauf Ishmaël) et son bateau, le Pequod, coulera à pic, détruit par la baleine.

Un roman d’aventures ? Certes, mais si on ne retient que cet aspect-là d’un livre de près de 750 pages, on risque la frustration : il faut attendre le chapitre 133 pour que le combat tant attendu ait lieu ! Entre temps, le lecteur se sera perdu dans un incroyable labyrinthe où l’ordre cache le désordre, à moins qu’il ne le révèle.

Est-ce d’ailleurs un roman ? Plutôt un récit épique protéiforme : un fourre-tout où l’on trouve effectivement un roman d’aventures en mer, un poème en prose, des chapitres écrits comme des scènes théâtrales, avec didascalies et indication du personnage qui dit sa réplique, un traité de cétologie détaillant les types de baleines et de cachalots, plus tout ce que vous vouliez savoir sans oser le demander sur les différentes parties du bateau, la vie à bord et le matériel du parfait harponneur. La baleine y est déclinée dans tous ses états, tant du point de vue historique, qu’artistique et culinaire. Avec toujours un humour inattendu sous-jacent, même dans les chapitres à prétention scientifique. Mais le livre est bien plus que la somme de ces éléments juxtaposés.

Il ne commence pas, comme on le croit souvent, par la célèbre adresse au lecteur « Call me Ishmaël »1 mais bien par deux courts préambules, omis dans certaines éditions. Le premier s’intéresse à l’étymologie et aux noms de la baleine dans différentes langues tandis que le second répertorie une série de citations disparates concernant le mammifère en question, allant des auteurs antiques les plus illustres à de parfaits anonymes. Une manière pour Melville de nous avertir que nous n’avons pas affaire à un roman, mais à un livre aux prétentions encyclopédiques.

La structure même semble montrer que Moby Dick a commencé comme un récit d’aventures, mais que quelque chose, sans doute déjà en gestation, a dû convaincre Melville de changer de cap. Un peu comme le bateau d’Achab, parti pour une mission consistant à chasser toute baleine – pourvu qu’on rapporte de quoi faire la fortune des armateurs – , va se muer en instrument d’une vengeance personnelle, dénuée de motivations économiques.

Ses lectures et découvertes littéraires et philosophiques à l’époque de la composition de l’ouvrage (singulièrement Shakespeare – il suffit de remarquer le ton archaïsant de certains dialogues – mais aussi Virgile et Milton) ont convaincu Melville qu’il avait à rendre compte d’un mystère plus grand (celui du monde, du bien, du mal ?), d’une angoisse et d’une colère métaphysiques qui le transcendent et le dépassent. Rendre compte de l’ambivalence de la création aussi, si bien représentée par la blancheur de la baleine (ou du cachalot, n’ergotons pas), cette blancheur aux valences positives et négatives, somme de toutes les couleurs mais aussi expression du néant, du vide.

À cet égard le livre d’Herman Melville a pu faire penser, à sa manière, par sa quête et sa volonté colossale de tout embrasser, à la Divine Comédie .

Le rapprochement avec le chef-d’œuvre de Dante Alighieri peut paraître hasardeux voire incongru, mais il y a dans les deux cas une volonté de comprendre la vérité du monde et surtout un constat d’impossibilité de rendre compte de ce que l’on croit percevoir, de dire l’indicible, de saisir l’insaisissable. On se trouve devant quelque chose de tellement grand que la parole, l’écriture, sont frappées d’impuissance. Si Dante essaie dès le départ de donner à son œuvre une forme poétique qui sera un reflet du Divin, même imparfait, il lui arrive constamment de dire que les mots ne permettent pas de rendre compte de ce qu’il voit ou perçoit, notamment au chant XXXIII du Paradis , dernier chant de la Divine Comédie où, face à face enfin avec l’illumination divine, il dit que désormais « sa parole sera plus courte que celle d’un nouveau-né ». De même dans Moby Dick , l’auteur s’avoue parfois incapable de mesurer l’enjeu réel du combat.

Effectivement, d’une part Dante n’a pas pu décrire l’illumination divine, il n’a pu que l’évoquer, et de l’autre, Melville n’a pas pu percer le mystère de la bête et de son rapport originel au monde. Dans les deux cas, l’échec est relatif : le mystère reste entier non pas selon moi parce que l’auteur n’en a pas saisi la substance, mais plutôt parce qu’il l’a appréhendée à un tel niveau de profondeur qu’il est impuissant à la transmettre. Rappelons en outre, pour ceux qui trouveraient ce rapprochement peu pertinent, qu’à l’origine des deux livres, il y a un même texte qui imprègne leur démarche, à savoir la Bible2 . De plus, tous deux ont lu Virgile. Notons aussi qu’avant de commencer cette quête, tant Dante le poète que le narrateur de Moby Dick , déclarent qu’ils se trouvent dans un état de confusion et de crise spirituelle ou morale. Dante est perdu dans la « forêt obscure » tandis qu’Ishmaël avoue que prendre le large est un substitut au suicide. Autre coïncidence : c’est au chant 33 du Paradis que Dante en extase voit enfin Dieu dans toute sa lumière ; de même c’est au chapitre 133 du roman de Melville que l’équipage du Pequod aperçoit enfin le cachalot dans toute sa blancheur, « une bosse sur une colline de neige ». Le chiffre 3, chiffre sacré de la Trinité chez Dante est aussi symboliquement important dans Moby Dick : Achab a 3 seconds : Starbuck, Stubb et Flask, il y a 3 harpons baignés d’alcool lors d’une cérémonie, 3 canots détruits, un harpon trempé dans le sang de 3 marins païens, etc.

Enfin, il y a un passage de la Divine Comédie qui évoque irrésistiblement le destin du Pequod, c’est le récit qu’y fait Ulysse de son aventure. Contrairement au récit de l’ Odyssée , pas de retour à Ithaque chez Dante : Ulysse provoque le naufrage de son bateau et la mort de son équipage parce qu’il a franchi la ligne rouge, exactement comme Achab va provoquer la perte de son navire et de ses hommes pour avoir défié la créature maléfique créée par Dieu. Dante place Ulysse en enfer dans la Divine Comédie . Il apparaît avec Diomède au milieu d’une double flamme ; de même, voici comment Ishmaël décrit Achab la première fois qu’il le voit : « il avait l’air d’un homme qu’on aurait retiré du bûcher au moment où les flammes avaient pourléché ses membres, sans les avoir consumés toutefois ».

Dans les deux livres aussi, le réalisme prime. Certes, lorsque Dante quitte la terre pour prendre son envol vers le Paradis, on s’élève dans l’abstraction mais avant cela, que de rencontres touchantes, bourrées d’humanité en enfer et au purgatoire ! De même dans Moby Dick , Melville crée des portraits inoubliables (Queequeg, Fedallah, Pip…) et l’équipage du Pequod vit sa destinée funeste en traversant des moments de solidarité ou d’égoïsme, de communion ou de repli. Bref, l’essence même de la vie des hommes.

Tout comme chez Dante, la dimension politique n’est pas absente de Moby Dick . Car le Pequod est aussi, pour certains critiques, l’image de ces États-Unis qui, pour bâtir une nation, ont détruit sur leur passage un monde ancien, ravagé une terre vierge (« Pequod » est d’ailleurs le nom d’une tribu indienne décimée par les colons). Et l’équipage, à l’image de ce jeune pays, est composé d’hommes de toutes races, croyances et origines. Trente hommes, comme les trente États qui constituaient les USA à l’époque de la rédaction du livre.

Si pendant longtemps, on a comparé la mission du Pequod à l’épopée interne de l’Amérique, plus tard, c’est son influence dans le monde qui a été épinglée par certains commentateurs. Achab serait le Commander-in-Chief , l’homme à qui l’on a donné trop de pouvoirs, dont celui de jouer les démiurges, prêt à « frapper le soleil s’il l’insultait. »

On voit à quel point ce récit a pu résonner différemment suivant les époques et à quel point son propos reste actuel. N’est-ce pas le propre des grands livres ?