Au temps du

Pèlerins du noir, du polar, du thriller, en route vers la Mecque crépusculaire du genre, vers sa pierre (noire) angulaire.

Imaginez un écrivain qui cumulerait les dons de Balzac, Flaubert et Dumas, soit un visionnaire social, un architecte de la phrase et du texte, un conteur qui vous emporterait au septième ciel. Impossible ? Non, le XX e siècle a produit ce génie absolu, l’ultime romancier. Découvrez son chef-d’œuvre.

Au départ du roman, en août 1942, deux policiers qui se frôlent, qui s’espionnent de loin en loin, dont le destin semble lentement croiser les trajectoires. Le narrateur, Bucky Dwight Bleichert, « mi-lourd, 36 victoires, zéro défaite, zéro nul, jadis classé dixième par Ring magazine ». Lee Blanchard, « 43 victoires, 4 défaites, 2 nuls comme poids-lourd, autrefois attraction régulière du Legion Stadium à Hollywood ». Deux anciens espoirs de la boxe, donc, et on devine que chacun, dans les bureaux de la police de Los Angeles, ne rêve que d’un affrontement entre Bucky, l’esthète rusé, et Lee le cogneur-encaisseur. Glace et Feu. Les paris, déjà, vont bon train et ne demandent qu’à s’envoler. Le combat aura lieu et sera magnifique, comme une opération alchimique qui putréfie la matière pour la recréer plus pure et plus belle.

Une amitié est née sur les décombres des dents déchaussées et des points de suture. Un trio, car Kay, la compagne de Lee, fait office de troisième mousquetaire : « Elle ne venait jamais se mettre entre nous mais elle emplissait nos deux vies, le travail terminé, avec grâce et style. » Dans la foulée, Bleichert et Blanchard vont faire équipe. Et quelle équipe ! Aussi efficace face aux malfrats que soudée dans la vie de tous les jours : « Nous allâmes ensemble partout. Au cinéma, Kay prenait la place du milieu entre nous deux et agrippait nos deux mains pendant les passages qui lui faisaient peur ; le vendredi, au Malibu Rendez-vous, aux soirées dansantes avec grand orchestre, elle alternait les danses avec l’un puis avec l’autre et elle tirait toujours au sort le veinard qui aurait droit à la dernière série de slows avec elle. » Les planètes Blanchard et Bleichert en gravitation autour de l’astre Kay, une galaxie d’amitié et d’amour.

On n’est pas dans

Starsky et Hutch

ou

Amicalement vôtre

! Derrière l’aventure ou le suspens, un début de conte de fées, des fausses notes laissent entendre des trajectoires plus complexes, plus sombres : « Lee et moi, on ne couche pas ensemble. » Qu’est-ce à dire ? Et puis, à bien y réfléchir, que font Glace et Feu dans la police alors qu’un avenir riant, la fortune les attendaient sur le ring ? Quels chemins de traverse ont pu à ce point les égarer ? Pour Bleichert, nous sommes rapidement fixés : « Il lui fallait fuir des événements […] comme la menace d’une expulsion de l’Académie lorsqu’avait éclaté au grand jour l’appartenance de son père à l’Alliance Germano-Américaine ; on avait fait pression sur lui pour qu’il dénonce à la Brigade des Etrangers les Japonais parmi lesquels il avait grandi, afin de pouvoir assurer sa nomination au L.A.P.D. [

NDLA : police de

Los Angeles

]. » Pour Blanchard, il y a eu l’assassinat de sa sœur par un maniaque, l’envie obsessionnelle de remettre de l’ordre dans la société. Mais est-ce vraiment tout ?

Cherchez la femme

, peut-être. En l’occurrence, cette Kay Lake, six années d’université et deux maîtrises financées par Lee, rencontrée au cours de l’affaire qui l’a rendu célèbre. Officiellement : une brebis égarée arrachée à un maquereau. Mais dans la réalité ?

Les scènes intimistes équivoques, les secrets des uns et des autres, les aventures proprement policières des deux héros, les rapports tortueux de Bleichert avec son père ou avec son passé, la menace représentée par l’ancien protecteur de Kay qui sort de prison ivre de vengeance, il y a de quoi remplir (et très largement) un sacré bon roman. Hum… Je vous arrête tout de suite (enfin, façon de parler : je ne suis pas flic, moi !) : nous sommes chez Ellroy et tout ceci… n’est qu’une sorte de prologue. Un prologue formidable qui a installé les personnages avec une précision d’orfèvre, une densité inégalable. On ne s’est pas encore ennuyé une minute, on a dévoré les pages quand… quand…

Blanchard et Bleichert, renseignés par un indic, sont occupés à visiter le « baisodrome » d’un redoutable assassin lorsque Bucky, suffoqué par la puanteur, se dirige vers la fenêtre et aperçoit en contrebas de l’immeuble un groupe de collègues dont les regards sont rivés en direction d’un terrain vague. Qu’ont-ils découvert ? Les deux amis se précipitent, lisent l’horreur dans les yeux de leurs frères d’armes :

C’était une jeune fille dont le corps nu et mutilé avait été sectionné en deux au niveau de la taille. La moitié inférieure gisait dans les mauvaises herbes à quelques mètres du haut, jambes grand ouvertes. Sur la cuisse gauche, on avait découpé une large portion de chair et de la taille tranchée au sommet de la toison pubienne courait une entaille longue et ouverte. Les deux lèvres de peau étaient retroussées : il ne restait rien dans la plaie béante. La moitié supérieure était pire : les seins étaient parsemés de brûlures de cigarettes, celui de droite pendait sectionné, rattaché au torse par quelques lambeaux de peau ; celui de gauche était lacéré autour du téton. Les coupures s’enfonçaient jusqu’à l’os, mais le plus atroce de tout, c’était le visage de la fille. C’était un énorme hématome violacé, le nez écrasé, enfoncé profondément dans la cavité faciale, la bouche ouverte d’une oreille à l’autre en une plaie de sourire qui vous grimaçait à la figure comme si elle voulait en quelque sorte tourner en dérision toutes les brutalités infligées au corps. Je sus que ce sourire me suivrait toujours et que je l’emporterais dans la tombe.

Qui parle ? Bleichert, le narrateur, ou Ellroy, l’auteur ? « Vivante, je ne l’ai jamais connue, des choses de sa vie je n’ai rien partagé. Elle n’existe pour moi qu’au travers des autres, tant sa mort suscita de réactions transparaissant dans le moindre de leurs actes. En remontant dans le passé, ne cherchant que les faits, je l’ai reconstruite, petite fille triste et putain, au mieux quelqu’un-qui-aurait-pu-être, étiquette qui pourrait tout autant s’appliquer à moi. »

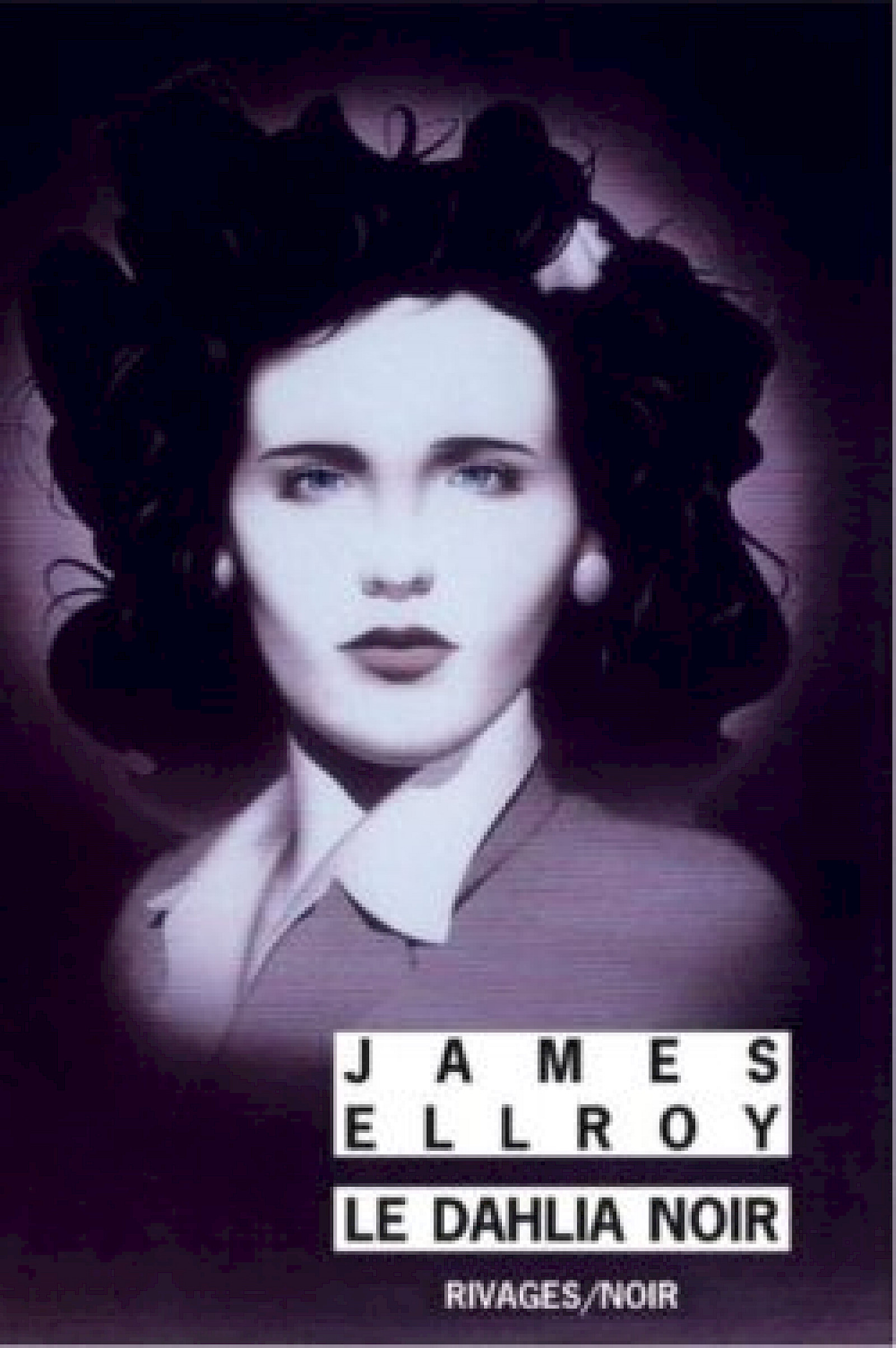

Le Dahlia noir . Betty Short, une call-girl de vingt-deux ans retrouvée le 15 juin 1947 dans un terrain vague de Los Angeles, une « délinquante folle de son corps, toujours vêtue de noir ». Un fait divers réel, qui va occuper la première page des journaux durant six semaines et hanter définitivement Ellroy qui associe ce crime avec l’assassinat de sa propre mère dix ans plus tard par un inconnu qu’elle avait dragué. Une tragédie qui l’a envoyé valdinguer dans la drogue et l’alcool, la délinquance et le désespoir. C’est donc bien Ellroy qui s’exprime avec la tendresse sombre qui le caractérise, et la figure de sa mère apparaît en surimpression au-dessus du dahlia , cette mère à laquelle il dédie d’ailleurs son ouvrage : « A Geneva Hilliker Ellroy […] Mère : vingt-neuf ans plus tard, ces pages d’adieux aux lettres de sang. »

Retour au roman. Exit la présentation des personnages et de leur background. La caméra s’envole pour embrasser l’envers du décor hollywoodien. Et ce n’est pas très reluisant. Entre les bavures policières et les magouilles immobilières, l’arrivisme forcené des uns et des autres, les « canapés d’engagement » et les « bars à gouines », il y a de quoi perdre définitivement sa foi en l’humanité. On devine que Lee et Bucky ne sortiront pas indemnes d’une enquête qui les aspire inexorablement. Blanchard qui a fait du Dahlia une résurgence de sa sœur se met à carburer à la benzédrine. Bleichert, d’abord réticent, se laisse entraîner dans une aventure sulfureuse avec un sosie du dahlia , qui se double d’une fille à papa richissime. Et l’on s’aperçoit qu’un simple souper chez les parents d’une petite amie réserve son lot d’horreurs : « Je remarquai un épagneul naturalisé qui se tenait près de la cheminée, avec dans la gueule un journal roulé et tout jauni. Madeleine dit : — Ca , c’est Balto. Le journal, c’est le L. A. Times du 1 er août 1926. C’est le jour où Papa a appris qu’il était millionnaire pour la première fois. Balto était notre chien à l’époque. Le comptable de Papa l’a appelé et a dit : « Emmett, vous êtes millionnaire ! » Daddy était en train de nettoyer ses pistolets, et Balto est arrivé avec le journal dans la gueule. Papa a voulu consacrer ce moment, aussi, il l’a abattu. Si vous regardez de près, vous verrez l’orifice de la balle dans la poitrine. Retenez votre souffle, mon joli. Voici la famille. » La suite de la soirée est homérique, digne de toutes les anthologies, avec une conclusion à la hauteur, lorsque la plus jeune des sœurs Sprague tend une feuille à leur hôte épouvanté : « Je regardai le dessin. Il nous représentait tous les deux, Madeleine et moi, nus. Madeleine avait les jambes écartées. Je me trouvais en leur milieu et je la grignotais de mes dents de lapin géantes, les dents de Bucky Bleichert. »

La suite de l’enquête et ses extraordinaires péripéties, le destin de nos personnages appartiennent à l’histoire du roman noir et du thriller, et je n’ose y toucher. Trop complexe, trop riche. Comme d’évoquer la personnalité tragique du Dahlia , l’absente omniprésente. La tâche du critique atteint ici, largement, ses limites. Une impression ? Imaginez-vous sur un rocher au milieu des chutes Victoria. Au cœur d’une jungle luxuriante qui vous inonde de ses parfums multiples, les flots déferlent de partout, sauvages et terrifiants, d’une beauté à couper le souffle aussi, à pleurer. C’est ça, le Dahlia noir . C’est ça, Ellroy.

Ellroy, on adore ou on déteste. Car on peut être légitimement rebuté par ces pages fréquentes qui sentent l’urine, la vaseline, le sang, le vomi ou le sperme ; cette plongée hallucinée et hallucinante dans le vice et la violence. Mais c’est la vie, pardi ! Et toute prise de conscience n’est-elle pas en soi salutaire ? Vaste débat. Pour ma part, je suis extrêmement ému par le romantisme noir d’Ellroy, ces éclairs de tendresse, d’amitié et d’amour, ces élans vers l’idéal, le bonheur, l’absolu qui giclent sans cesse hors de la boue du mal. La condition humaine, bouleversante.

Quoi qu’il en soit, au-delà des appréciations subjectives, il y a la vérité du talent. Un talent immense qui décline le mot titan à tous les modes. D’abord, les proportions de l’œuvre. Le Dahlia noir est un bouquin bien épais, mais que dire de l’ensemble dans lequel s’imbrique ce thriller ? Le Quatuor de Los Angeles ? Des milliers de pages. Mais il y a eu la trilogie Lloyd Hopkins , auparavant, et d’autres livres. Et depuis… d’autres livres encore dont une nouvelle trilogie, Underworld USA , dont le deuxième tome compte plus de… huit cents pages ! Un nouveau Balzac, un Prométhée des Lettres ? Oui, mais… tellement plus encore. Car prenez n’importe laquelle de ses pages, elle est d’une intensité folle, sur tous les plans : narration, psychologie, description (recréation d’un milieu, d’une époque).

Ce n’est pas tout : Ellroy réussit la gageure d’une incroyable pérennité tout en se réinventant sans cesse, renouvelant son style, la construction de ses récits ou le choix de ses sujets. Ainsi passe-t-on du lyrisme sauvage du Dahlia noir au traitement de plus en plus elliptique de L.A. Confidential (magnifiquement adapté au cinéma) ou carrément syncopé, presque télégraphique, de White Jazz . D’un récit à la première personne à un roman qui juxtapose trois destins avant de les conjuguer. Oui, tout est possible avec Ellroy, comme de voir évoluer des personnages de livre en livre (les récurrences, comme chez Balzac… ou Hergé) : Russ Millard qui « ressemblait au prêtre-brave-mec des films de cinéma — celui qui a tout vu et qui file l’absolution pour tout le toutim » ; Ellis Loew : « Je crois qu’il va essayer d’étouffer tout ce qui peut la faire passer pour une roulure. Plus le public éprouvera de la sympathie pour la fille, plus ça lui fera de pub comme procureur si jamais ce merdier passe devant un tribunal » ; la paire Vogel-Koenig, des gorilles sans cervelle ni sans scrupules capables de faire avouer n’importe quel innocent ; et tant d’autres figures inoubliables. Tout est possible, comme de se faire lâcher par un héros au beau milieu du récit. Tout.

Que dire enfin de la progression du choix de ses sujets ? Avec Lloyd Hopkins , Ellroy avait rédigé l’épopée d’un faux surhomme, une âme en peine. Avec le Quatuor , il a élargi son propos aux dimensions d’une mégapole, recréant le Los Angeles des années 1947 à 1960, celui de son enfance (pour entraver la fuite du temps, retrouver l’ombre de sa mère ?) ; le thriller se fond dans une puissante vision historique et panoramique : la chasse aux sorcières du sénateur McCarthy, les magazines à scandales, la corruption des milieux du cinéma ou de la boxe, les liquidations massives. Une fantastique saga du vice et du sang, hantée par des anges déchus en quête de Rédemption.

Aujourd’hui, Ellroy est plus loin encore : dans American Tabloïd ou American Death Trip , c’est l’histoire des États-Unis des années 1960 et 1970 qu’il réécrit tout au long de nouveaux milliers de pages, l’Amérique mythique des Kennedy et de Martin Luther King, de la Mafia ou de Marilyn. Quelle sera la prochaine étape du chien fou des lettres américaines ? L’histoire de notre civilisation occidentale au 20e siècle ? À cinquante-sept ans, le bougre en serait bien capable. Et qui d’autre ? Que Thot, le dieu des scribes, veille et lui assure longue vie !

P.-S. — Shakespeare. Vous avez dit Shakespeare ? Oui, le Shakespeare du noir. Avec un zest de Milton ?