Entretien avec Peter Rotsaert

Peter Rotsaert est programmateur à la Cinémathèque royale de Belgique. C’est un homme discret et chaleureux. Il a répondu à mes questions, accepté avec plaisir de digresser sur ce merveilleux sujet/objet qu’est le cinéma. Une partie de cet entretien a paru cet été sur Karoo. En voici la suite.

Pour la petite histoire, mon enregistreur de poche n’a jamais fonctionné, et le présent article, comme le précédent, est le produit des notes prises dans mon carnet. Ici, les questions mêmes sont passées à la trappe de mon désordre.

Où nous évoquons très sommairement1

, en guise d’introduction, la genèse de la Cinémathèque et du musée du Cinéma.

Il existe à Bruxelles, au début des années 1930, un Club de l’Écran qui, en 1944, devient l’Écran du séminaire des Arts, sous la responsabilité d’un jeune homme passionné, un certain Jacques Ledoux. Celui-ci deviendra en 1948 conservateur de la Cinémathèque royale de Belgique, fondée peu avant la guerre par Henri Storck, André Thirifays et Pierre Vermeylen. Le musée du Cinéma, quant à lui, voit le jour en 1962.

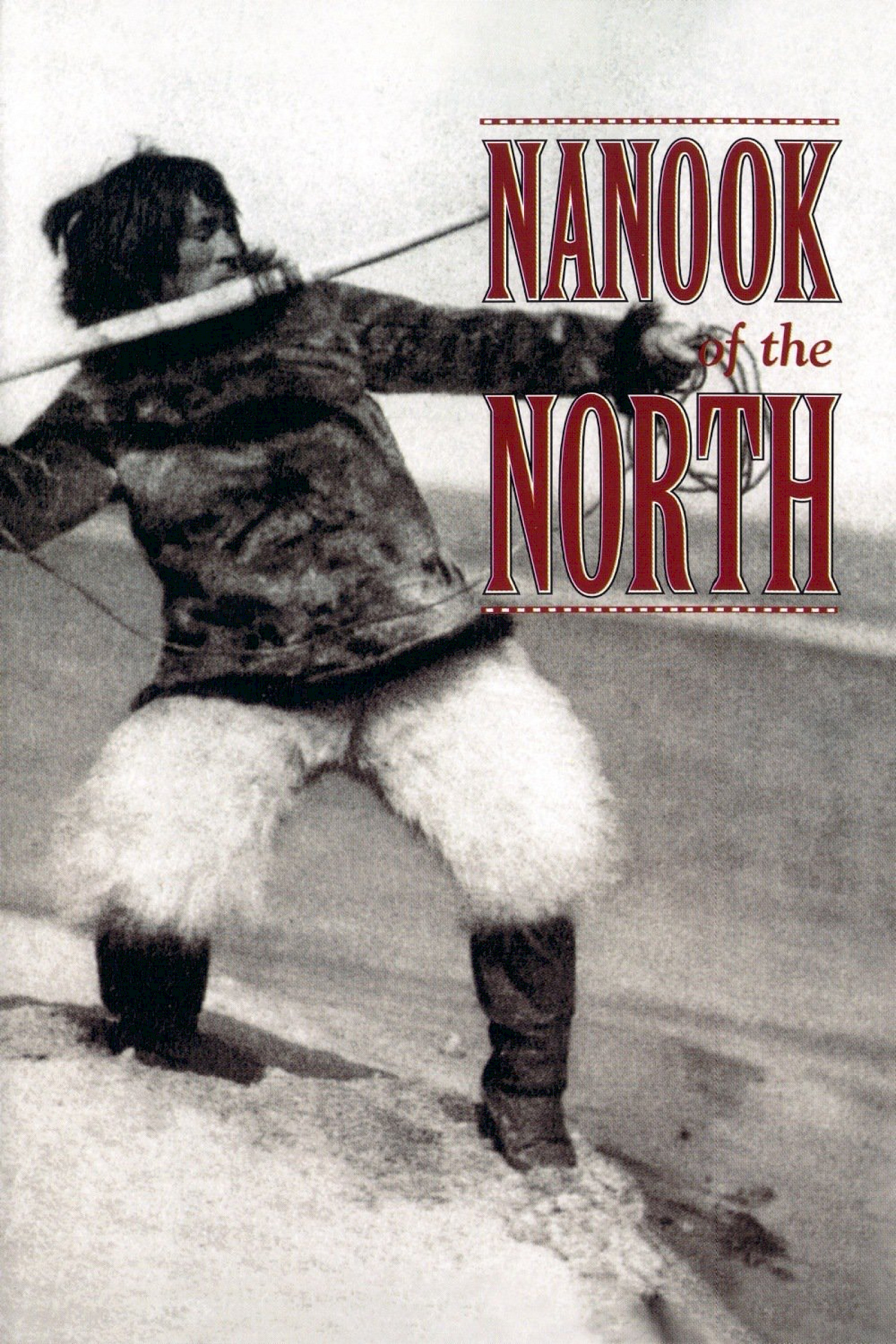

Ledoux a vingt ans en 1941, et il apporte à la Cinémathèque de Belgique un exceptionnel présent : une copie de Nanouk l’Esquimau ( Nanook of the North , 1922) de Robert Flaherty. Chef-d’œuvre indiscutable du septième art, ce film a la singularité d’être considéré comme le premier long métrage documentaire de l’histoire du cinéma, alors même qu’il se situe au carrefour du documentaire et de la fiction.

D’entrée de jeu, la Cinémathèque faisait le pari de la complexité, du refus des frontières et des conventions. C’est la même exigence qui présida à la création en 1955 par Jacques Ledoux et René Micha du prix de l’Âge d’or, en hommage au génie subversif de Luis Buñuel.

Où nous nous demandons ce qui — entre autres choses — fait de la Cinémathèque belge un lieu si fréquenté et fréquentable, en particulier par les (futurs) cinéastes.

Elle est excellemment placée, à deux pas de l’Insas (Institut national supérieur des arts du spectacle et des techniques de diffusion), la célèbre école bruxelloise de cinéma. Notons que l’Insas fut cofondé par André Delvaux, et que celui-ci accompagna au piano dans les années 1950 les films muets de l’Écran du séminaire des Arts.

Par ailleurs, Bruxelles est tout proche de Paris. À l’époque de la Nouvelle Vague, Jacques Ledoux réserve un excellent accueil aux réalisateurs français. Il leur organise volontiers des séances privées. Son amitié avec François Truffaut vaut d’ailleurs à la Cinémathèque de receler une copie de la première version — unique — des 400 Coups , avant remontage par le réalisateur.

Le musée du Cinéma a en outre compté parmi ses mécènes le président de la RKO, qui n’a pas manqué de lui offrir de nombreuses et précieuses bobines.

La Cinémathèque dispose d’un formidable fonds de quelque 80 000 titres. Il n’existe pas de dépôt légal pour les films mais les maisons de distribution internationales, avant l’ère numérique, étaient confrontées à l’impossibilité pratique de stocker les œuvres. La Cinémathèque s’est dès lors chargée de prendre le relais et de les conserver gratuitement, enrichissant ainsi ses collections. À l’époque, les sous-titres néerlandais/français étaient incrustés dans l’image et les copies n’étaient pas utilisables ailleurs ; le musée les récupérait donc après leur sortie. Il lui était loisible de les projeter en dehors des périodes d’exploitation commerciale.

Où nous abordons la question du numérique

.

Avant toute chose, la numérisation est indispensable pour sécuriser les collections. La conservation des œuvres constitue l’une des missions essentielles de la Cinémathèque (voir la

première partie de notre entretien

).

Le numérique a ses avantages : le cadre y est fixe, sans marge d’erreur, et la résolution de l’image projetée peut donc être moins grande sans que cela pose de problème au spectateur. Les copies traditionnelles, par contre, dansent toujours un peu. Peter, toutefois, ne cache pas sa préférence pour la projection classique.

Par ailleurs, le numérique impose un montage plus sec : on y passe sans transition d’un plan à l’autre. L’écran est éclairé en permanence. La projection classique, par contre, produit un effet stroboscopique — l’écran est noir la moitié du temps. Lorsque Peter évoque ce dernier point, je ne puis m’empêcher d’y voir l’une des sources de fascination des salles obscures.

Nous en venons à parler, par-delà la préservation, du problème délicat de la restauration numérique.

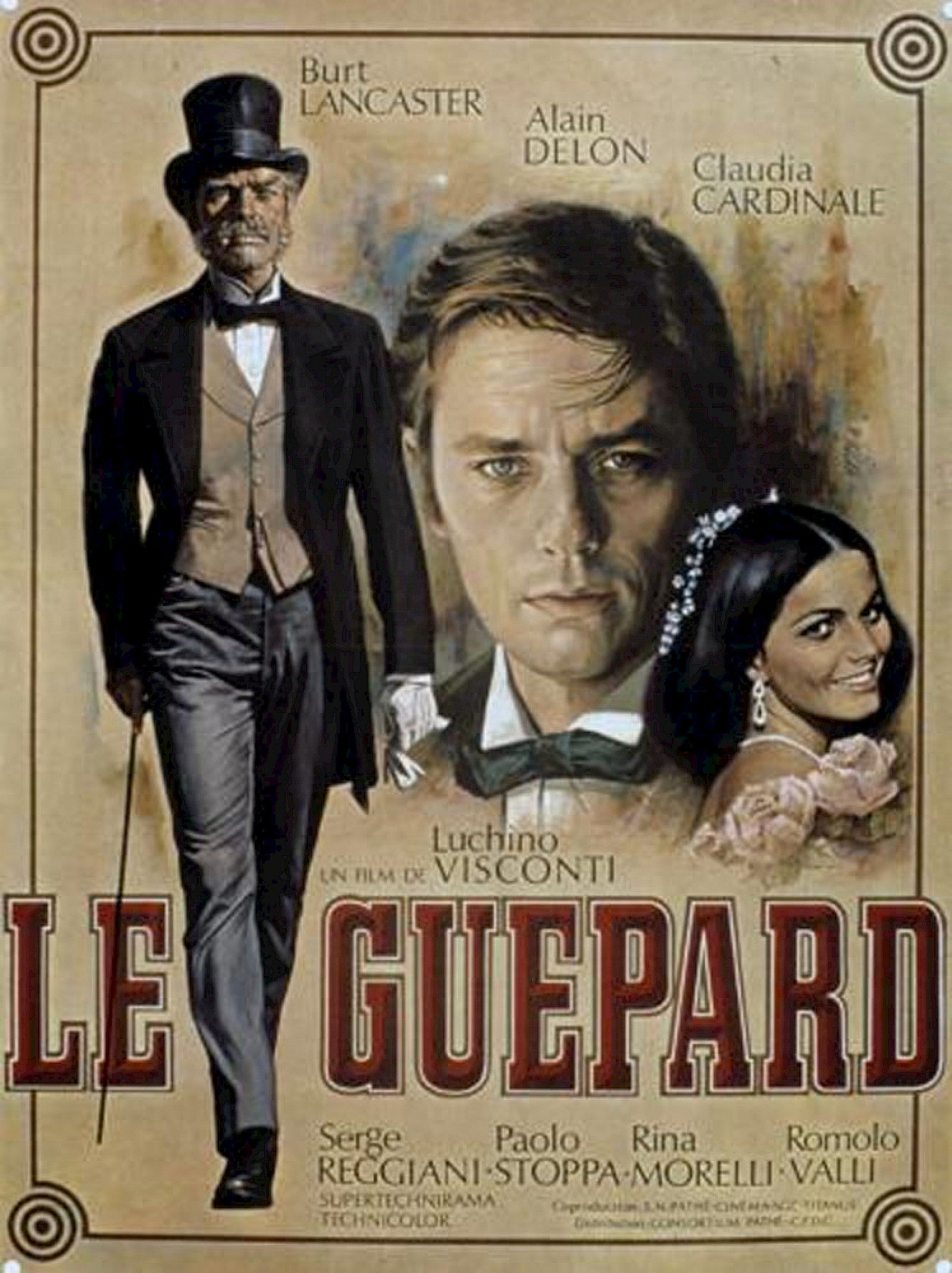

Elle est source de merveilles, ressuscite des chefs-d’œuvre, comme l’éblouissant Guépard de Luchino Visconti ( Il Gattopardo , 1963) et son extraordinaire Technicolor.

Elle pose aussi de façon cruciale la question des limites.

En 1997, le travail sur certains films majeurs d’Alfred Hitchcock a donné lieu à des choix contestables : c’est ainsi qu’un soin excessif accordé au son par rapport à l’image a créé un troublant décalage pour le spectateur.

Le chef-opérateur d’ Easy Rider (1969) de Dennis Hopper a observé que certains éléments de l’image, flous dans l’original, étaient devenus nets après restauration.

Peter évoque également une démonstration à laquelle il a eu l’occasion d’assister aux Archives françaises du film de Bois d’Arcy.

Il s’agissait d’un logiciel permettant de gommer les imperfections de l’image, notamment celles que produisait le gondolement de la pellicule. Or, certains films très anciens se sont vus purement et simplement dépouillés de leurs décors, qui avaient été réalisés grâce à la technique du canevas.

Amusant aussi, si l’on peut dire, ces oiseaux qui voletaient tranquillement dans un ciel de celluloïd… et qui furent emportés par un algorithme un peu trop vorace.

On le voit, les problèmes techniques posés par la restauration numérique sont nombreux.

Un exemple encore, portant sur un pan du patrimoine cinématographique que Peter chérit tout spécialement. Les films muets tournés à dix-huit images/seconde, lorsqu’ils sont transposés en vingt-quatre images/seconde, doivent être complétés , pour ainsi dire rééquilibrés. Il s’agira de cloner certains photogrammes et de les insérer dans la séquence initiale afin d’assurer la continuité de la projection.

De manière générale, le travail de restauration est extrêmement lent et coûteux : le simple étalonnage d’un long métrage exige deux semaines de travail.

Où nous évoquons sans nostalgie l’impossible retour en arrière.

Chercher à recréer les conditions originelles de projection des films de jadis serait un projet illusoire. Comment retrouver, en effet, les lampes des premiers projecteurs et les couleurs qu’elles créaient sur les écrans d’alors ?

Par ailleurs, sourit Peter, on ne saurait reproduire, et c’est tant mieux, l’atmosphère des salles de cinéma d’antan où les gens parlaient, ne cessaient de commenter ce qu’ils voyaient sur l’écran, s’exclamaient ou s’invectivaient, au mépris du silence qui nous apparaît aujourd’hui indispensable à la concentration du spectateur.

Où Peter nous explique sa passion pour le cinéma des années 1910.

C’est dans le domaine du muet que j’ai fait mes plus belles découvertes. En particulier, le cinéma des années 1910 est radicalement différent de celui qui le suivra. À partir des années 1920, tout se fige un peu ; les conventions s’installent. Pour faire vite, on peut dire qu’après la Première Guerre mondiale, c’est la caméra qui fait le travail. C’est à travers elle que le film se structure, que s’opèrent les changements de plan. C’est elle qui dirige l’attention, qui interrompt et relance l’action.

Avant, les tableaux étaient fixes et c’était aux acteurs d’orienter les regards du public. Le corps de l’interprète jouait un rôle déterminant, un rôle de guide. C’est ce qu’on appelle le blocking . Un personnage entre, on ne le voit pas ; il se déplace, suivi des yeux par le spectateur ; il organise la séquence. C’est lui qui, d’une certaine manière, se charge de la mise en scène.

Et Peter d’insister sur la beauté de l’expression mise en scène . Ce n’est certes pas un hasard si les cinéastes de la Nouvelle Vague l’ont remise à l’honneur.

Où Peter évoque la politique des auteurs.

Nous poursuivons notre parcours digressif et, tout naturellement, abordons la politique des auteurs mise en avant par les cinéastes de la Nouvelle Vague. L’idée clé est d’aborder les films, quel qu’en soit le genre, comme des œuvres de créateurs conscients de leur travail et pleinement maîtres de leur art. Le film noir, le western ou le film de cape et d’épée, pour citer trois exemples, étaient considérés comme de purs divertissements sans intérêt majeur. Ils deviennent objets d’analyse, et des auteurs aussi incontestés aujourd’hui que Hawks ou Hitchcock sont enfin pleinement reconnus.

Un mot encore.

Peter regrette la tendance de la production cinématographique actuelle à l’uniformisation. On vise de plus en plus à produire des films formatés, consommables sur tout type d’écran, du portable au

home cinema

, au détriment d’un travail exigeant de l’image (et du son) au plein sens du terme — du cinéma

grandeur nature

.

De l’espoir.

Dans ce contexte difficile, le premier défi de la Cinémathèque royale de Belgique est de continuer d’exister, pour se consacrer avec passion à ses multiples tâches : préserver les films, les montrer, les restaurer, les distribuer. Assurer la transmission au plus grand nombre des merveilles du septième art.

Hôtel de Clèves, rue Ravenstein, le 27 mai, 10 heures du matin.