Au Wiels, On ne voit pas ce qu’on croit voir de Jef Geys

Tout ce que je vois, c’est que je ne vois rien

Du 2 février au 19 mai, le Wiels propose On ne voit pas ce qu’on croit voir, une rétrospective de l’œuvre de Jef Geys, un artiste belge de la région de Baelen, décédé il y a une demi-décennie, qui aura interrogé les disciplines, les méthodes et les notions d’art.

Un long manuscrit qui tombe jusqu’au sol, des classeurs tout au long du mur dès qu’on entre dans la première pièce de l’exposition. De quoi mettre déjà en lumière ce qui, pour moi, est fondamental dans l’œuvre de Geys : chaque événement, chaque geste, est mis sur un pied d’égalité dans la conception vague d’œuvre d’art. On s’imprègne tout de suite de la vision singulière qu’offre l’artiste belge sur les paradoxes de cette industrie.

On commence notre visite dans les archives d’un artiste pluridisciplinaire, et on découvre son goût pour la poésie dans toute chose, dans les plaisirs du quotidien, notamment, mais globalement pour la répétition, la réminiscence, l’interrogation. Au premier tournant, un gigantesque mur de pellicules. On pourrait passer la journée à observer chaque cliché. Mais c’est leur masse aussi qui en crée le propos. Si toute photographie a de la valeur, alors qu’est-ce qui devient œuvre ?

Quand on descend les escaliers et qu’on s’aventure dans la petite pièce de gauche, on découvre les Une du Kempens Informatieblad. À l’origine connu sous son autre nom, le Kempens Reklaamblad était un hebdomadaire publicitaire gratuit de la région de la Campine, distribué au porte-à-porte. Geys y a travaillé quelques années (pour y glisser des poèmes d’auteurs inconnus de temps en temps), et s’est finalement approprié le titre en 1964. Le Kempens Informatieblad, alors publié à intervalles irréguliers, enrichit les projets de l’artiste. Il fonctionnait comme un complément d’information, dont on rêve parfois quand, au musée, les commentaires se limitent à un vague titre (par exemple « Sans Nom 010 », une date, et une description très minutieuse des matériaux précis et techniques pratiquées). Bien que Jef Geys encourage l’interprétation libre de l’art, il déplore son élitisme. Du Kempens, il dit : « À l’époque, les “catalogues d’art” étaient devenus si chers et si hermétiques que mes élèves du village ne les connaissaient pas, n’avaient pas les moyens de se les acheter, et ne comprenaient de toute façon pas les textes. »

Jef Geys enseignait aussi. Bien que ce ne soit pas le centre de cette exposition, il est difficile de totalement saisir son univers en négligeant son intérêt pour la pédagogie. On peut tout de même apercevoir les « ! Questions de femmes ? », des affiches en papier kraft hautes de plus d’un mètre. Ce qu’on y lit : une centaine d’interrogations sur la place de la femme dans la société. La première version, il l’avait installée l’air de rien dans sa classe. L’idée : que l’élève s’y attarde par hasard, la tête dans les nuages. Chic ! Une question pose colle, et une main se lève. Le professeur interrompt tout et laisse la parole à cette interpellation spontanée. D’autres exemples comme celui-là sont dissimulés par-ci par-là : des photos de la cour de récré et sa carte du monde géante, une maquette du bâtiment de l’ONU, plus symbolique que ce qu’elle n’y paraît. Si sur papier, Jef Geys enseignait les « arts visuels », c’est sous le terme d’« esthétique positive » qu’il se retrouvait davantage. Une pédagogie de l’anti-déterminisme (ce n’est pas notre situation sociale qui détermine ce que l’on pourra étudier ou apprécier), de l’anti-académisme (la rigidité académique empêche l’esprit impulsif d’un enfant de se développer), et de l’anti-hiérarchique (on peut apprendre à un enfant ce qu’on apprend à un adulte).

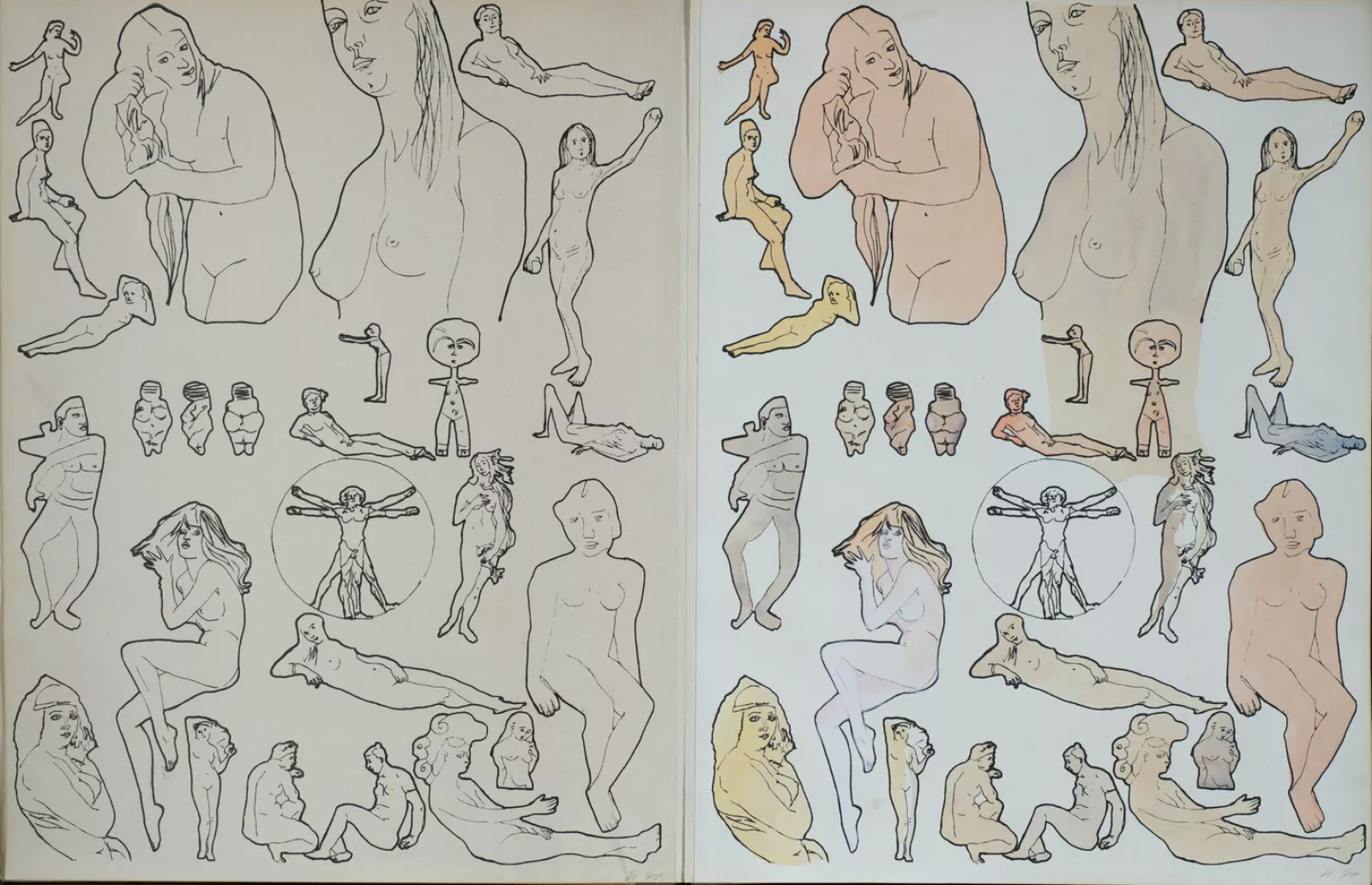

La visite se clôture en un méli-mélo des œuvres qui lui ont conféré sa renommée internationale. Ce qui rassemble ces projets, c’est leur réflexion satirique (jamais moqueuse pour autant) sur le monde idéal que l’adulte crée au fur et à mesure de son passage sur terre pour ne plus être confronté à la naïveté enfantine. On développe une série d’évidences sur la réalité pour éviter d’être déstabilisé. Jef Geys utilise alors les codes irréprochables de l’art, et en profite pour faire passer un autre message (une technique pas si révolutionnaire en soi). C’est notamment le cas pour ses belles sculptures de poupées, toutes lisses, colorées, en groupes. En fait, un regard ironique sur la suresthétisation de la femme, des voitures, de la laque, de la perfection. Ou alors les sachets de semence, des peintures sur toile de végétaux divers, exposés avec leur nom latin, leur nom néerlandais, et l’année de production. À travers la reproduction exacte des images qu’il retrouve sur ces sachets, Geys critique notamment l’apprentissage de la peinture à l’académie, rigide et scolaire.

Mais une fois revenue dans l’ancienne brasserie du Wiels, avec ses cuves impressionnantes, je parcours le catalogue et ce qui me frappe encore, ce sont surtout les nombreuses étapes, précieusement documentées, qui enrichissent la compréhension de ce personnage. Ces archives du quotidien, ce goût pour la pédagogie. Il y a pour moi une forme de modestie et en même temps d’acharnement, dans le parcours de Jef Geys, qui donne à repenser nos petites actions de tous les jours, nos rapports à l’éducation et à la hiérarchie, à notre place sur cette vaste planète. Toutes les interprétations sont valides et bienvenues, quel que soit notre rapport à l’art.