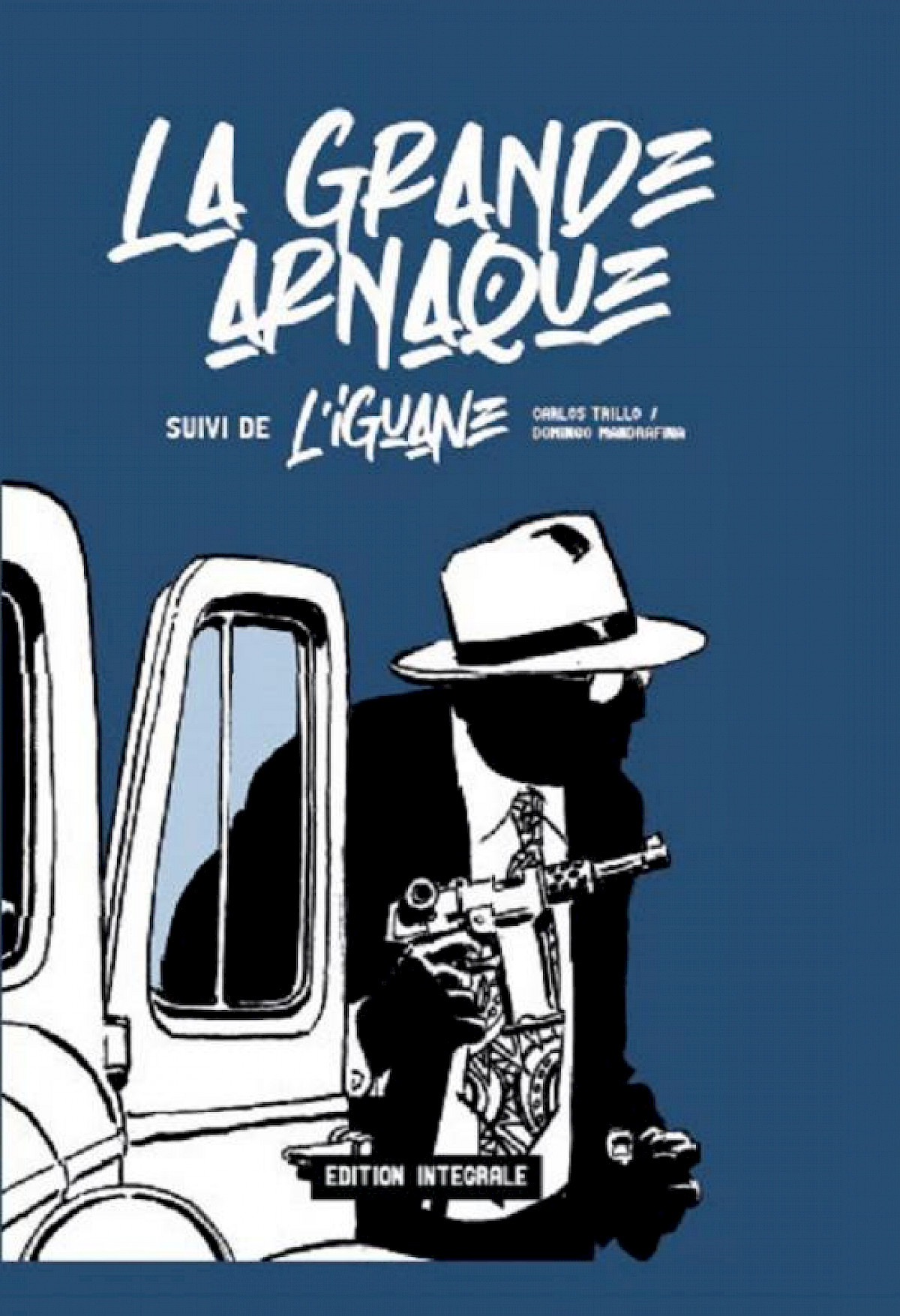

La Grande Arnaque de Trillo et Mandrafina

L’art du polar vaudevillesque

La Grande Arnaque de Trillo et Mandrafina est un classique de la BD argentine, réédité il y a quelques années par Ilatina1, qui rappelle dans une veine tragicomique les heures les plus sombres de l’histoire récente de l’Amérique du Sud.

Entre 1976 et 1983, l’Argentine vit sous la dictature. Dirigé d’une main de fer par un régime autoritaire militaire, le pays se reconfigure sous le joug du « Processus de réorganisation nationale » ‒ les dictateurs ont l’art de la litote. Ironie, le pays n’en est pas à sa première « réorganisation », puisque cette dictature est la dernière d’une longue série ayant rythmé la vie politique argentine du XXe siècle.

C’est seulement quelques années plus tard que Carlos Trillo et Domingo Mandrafina publient La Grande Arnaque (le titre original est « Cosecha verde », soit littéralement « la cueillette verte »). Entre 1989 et 1991, la BD est publiée en feuilleton dans la revue Puertitas de El Globo Editor. Le succès de cette première histoire les conduit à imaginer un deuxième volet, l’Iguane, qui, de manière intéressante, a d’abord été publié par une maison d’édition suisse, Alpen Publishers, avant de devenir accessible au public hispanophone en 2000, via la maison d’édition espagnole Norma Editorial.

Si c’est dans l’Argentine post-dictature que les deux auteurs concoctent ces deux volets, sur l’essentiel des sites évoquant ou présentant leur collaboration, on nous avertit : les auteurs ont toujours démenti avoir voulu proposer une BD politiquement engagée. Pourtant, il est difficile de ne pas y voir une évocation directe des exactions de l’ancien régime, mais aussi plus généralement du fonctionnement des régimes autoritaires de l’Amérique Latine du XXe siècle, et de leurs attributs les plus saillants : propagande, corruption, tueurs à la solde de l’État, patriarcat assumé, iconographie chrétienne fabriquée de toutes pièces… et guérillas révolutionnaires jouant au chat et à la souris avec le régime en place.

Mais de quoi parle La Grande Arnaque, plus exactement ? L’histoire, digne d'un vaudeville, se déroule dans la « Colonie », un pays absent des cartes géographiques mais clairement situé dans une Amérique du Sud contemporaine. À sa tête, le Suprême gouvernant, alias « le Grand Pantin », comme le murmure le peuple. Pour chanter sa gloire, il y a son écrivain officiel, Méliton Bates, qui se fait le scribe d’une propagande lyrique et imagée, au service des ambitions de son patron. Le jour refuse-t-il de se lever et plonge le pays dans une nuit interminable ? Ce n’est que pour annoncer les prémices d’une journée extraordinaire, s'écrie le poète national ! Les gens font-ils trop d’enfants, qui finissent par aller nourrir les rangs des guérillas ? Alors, de la splendide nièce du tyran, Malinche, Bates vante la pureté et la virginité. Repabtisée « la vierge intouchable », il en fait une sainte capable de guérir maladies et blessures de sa seule présence. Subjuguées, les femmes du peuple commencent une grève du pieu, espérant que leur abstinence provoque également quelques miracles… Et le taux de natalité finit naturellement par baisser.

Sauf que Malinche n’est plus vierge depuis belle lurette, puisque son oncle, le Grand Pantin, la viole secrètement depuis ses quinze ans. Maltraitée, utilisée, en quête de réconfort, elle se laisse attirer dans les bras du ministre de l’Intérieur… Jusqu’au jour où un maître chanteur menace de révéler leur liaison au Grand Pantin, voire au pays entier, à l’aide de photos compromettantes. Malinche décide alors de faire appel à Donaldo Reynoso, un ex-flic alcoolique, macho et romantique pour résoudre cette affaire… Et nous voici embarqués dans une intrigue des plus rocambolesques, avec sa ribambelle de personnages, et les interventions d'un chœur à la grecque qui viendra ponctuer le récit de ses digressions.

Pour illustrer ce récit riche en rebondissements, Domingo Mandrafina nous plonge avec talent dans une ambiance de polar tropical, façon clair-obscur, avec une parfaite maîtrise du noir et blanc et un sens très fin du détail : c’est le genre d’oeuvre qu’on veut lire deux fois, une fois pour l’histoire, puis une autre fois pour s’attarder sur le style, la mise en scène, la subtilité du trait. La Colonie, sous son coup de crayon, semble se résumer à un village, une scène de théâtre où se déroule l’action et sur laquelle les décors se succèdent : le bar des ivrognes, le port malfamé, la forêt des rebelles, le palais du tyran, la maison close, etc.

La BD rappelle aussi immanquablement le genre du film noir, avec tous ses poncifs : flic désabusé, femme fatale, utilisation expressionniste de la lumière, et male gaze assumé. Et si Hollywood n’est pas allé jusqu’à débarrasser Lauren Bacall de tous ses vêtements, Carlos Trillo et Domingo Mandrafina ne s'embarrassent pas de telles considérations : c’est un parti pris grivois qui déshabille les femmes dans la plupart des cases de la BD. Autant dire que les hommes, héros ou méchants, ne subissent pas le même traitement. L’histoire contient aussi quantité de viols, dont le statut interroge, puisque dans ces scènes le dessin est plus volontiers érotique et voyeur que distant ou dénonciateur. Il est évident que les auteurs ne se placent pas sur une ligne morale précise, en plus de s’inscrire dans leur époque, où la BD est encore un art essentiellement masculin, destiné à des lecteurs masculins… Aucune violence ne nous est épargnée, avec une tendance à la surenchère au fur et à mesure qu’avance le récit ‒ plus le pouvoir est en danger, plus il est débridé.

Si les personnages principaux ont peu retenu mon attention (héros moins héroïque qu’il n’y paraît, héroïne sans grande personnalité… c’est du vaudeville après tout, pas du roman d’analyse psychologique), c’est définitivement le chœur qui a trouvé grâce à mes yeux : l’écrivain officiel, la patronne de bordel, et la tenancière de bar, victimes collatérales d’un régime sanguinaire, personnages savamment choisis, car chacun, à son échelle, vient prendre la température de cette société sous tension, et la conter à sa manière. Par ces digressions, ce récit choral, tantôt lyrique, tantôt comique, parfois franchement glauque, propose une narration dessinée originale. J’avais rarement eu l’impression d’assister à une pièce de théâtre en lisant une BD.

Après La Grande Arnaque, qui raconte l’histoire de Malinche et Donaldo, L’Iguane se concentre sur l’agent spécial sanguinaire, réputé indestructible, qui les a pourchassés dans l’opus précédent. Tueur à la botte du régime, mi-homme mi-animal, l’Iguane (les tortionnaires de la dictature argentine utilisaient parfois des surnoms évocateurs) concentre à lui seul tous les crimes imaginables. C’est bien simple : quand il descend en Enfer, le Diable le reçoit à bras ouverts. Alors que La Grande Arnaque se concentrait sur le présent de la dictature dans La Colonie, L’Iguane esquisse symboliquement un après (les séquelles, les traumas, la mémoire…), dans un registre non plus vaudevillesque mais fantastique.

La plupart du temps, les dictatures latino-américaines n’étaient pas l’œuvre d’un seul tyran, mais d’un groupe de militaires (avec une figure de leader, certes, par exemple Videla en Argentine, Pinochet au Chili, etc.) Pire, elles ont souvent été tolérées voire adoubées par les États-Unis (et notamment la CIA) puisqu'elles étaient une manière de repousser les mouvements révolutionnaires, socialistes ou communistes, alors en plein essor en Amérique du Sud. Il n’y a pas un Iguane, mais des milliers. Tueurs, violeurs et tortionnaires le jour. « Bons pères de famille » le soir. C’est la fameuse banalité du mal, selon l’expression consacrée de la philosophe Hannah Arendt. Pour qu’un régime autoritaire se maintienne, il ne faut pas la folie sanguinaire d’un seul homme, mais surtout le permis de tuer pour des centaines d’officiers, la propagation de la terreur sur l’ensemble du territoire, et dans tous les esprits. Des tortionnaires, des responsables, il y en a tant qu’à l’issue d’une dictature, certains passent habilement entre les mailles du filet. Ce qui signifie qu’aujourd’hui encore, une victime peut potentiellement croiser son tortionnaire, à la boulangerie, dans le métro, ou à la sortie de l’école. En cela le deuxième volet de cette BD exprime très bien la manière dont, même si abolie par une révolution ou un référendum, la dictature conserve une part d’influence et de terreur sur les générations suivantes : même lorsque l’Iguane meurt, les gens continuent de le craindre et redoutent de le retrouver en Enfer. La guérilla devient le premier parti d’opposition, le Suprême Gouvernant pense à se faire la malle, bref, à la fin de l’album, la démocratie pointe le bout de son nez, mais le peuple peine presque à y croire. Et les États-Unis, venus enquêter sur place sous la forme d’une reporter et de son photographe, contemplent avec une fascination mêlée de répulsion le monstre (l’Iguane et ses fantômes) qu’ils ont contribué à créer.

Qu’on en fasse une lecture historique ou non, La Grande Arnaque est un classique de la BD argentine qui mérite le coup d'œil, pour son habileté à mêler les genres et sa virtuosité visuelle. Et si ses auteurs n’avaient aucune intention politique, ils ont réussi à rendre compte en un concentré explosif de cette atmosphère à la fois poisseuse et violente des dictatures latino-américaines, dont tout le continent peine encore aujourd’hui à panser les plaies.