du manoir à la jungle

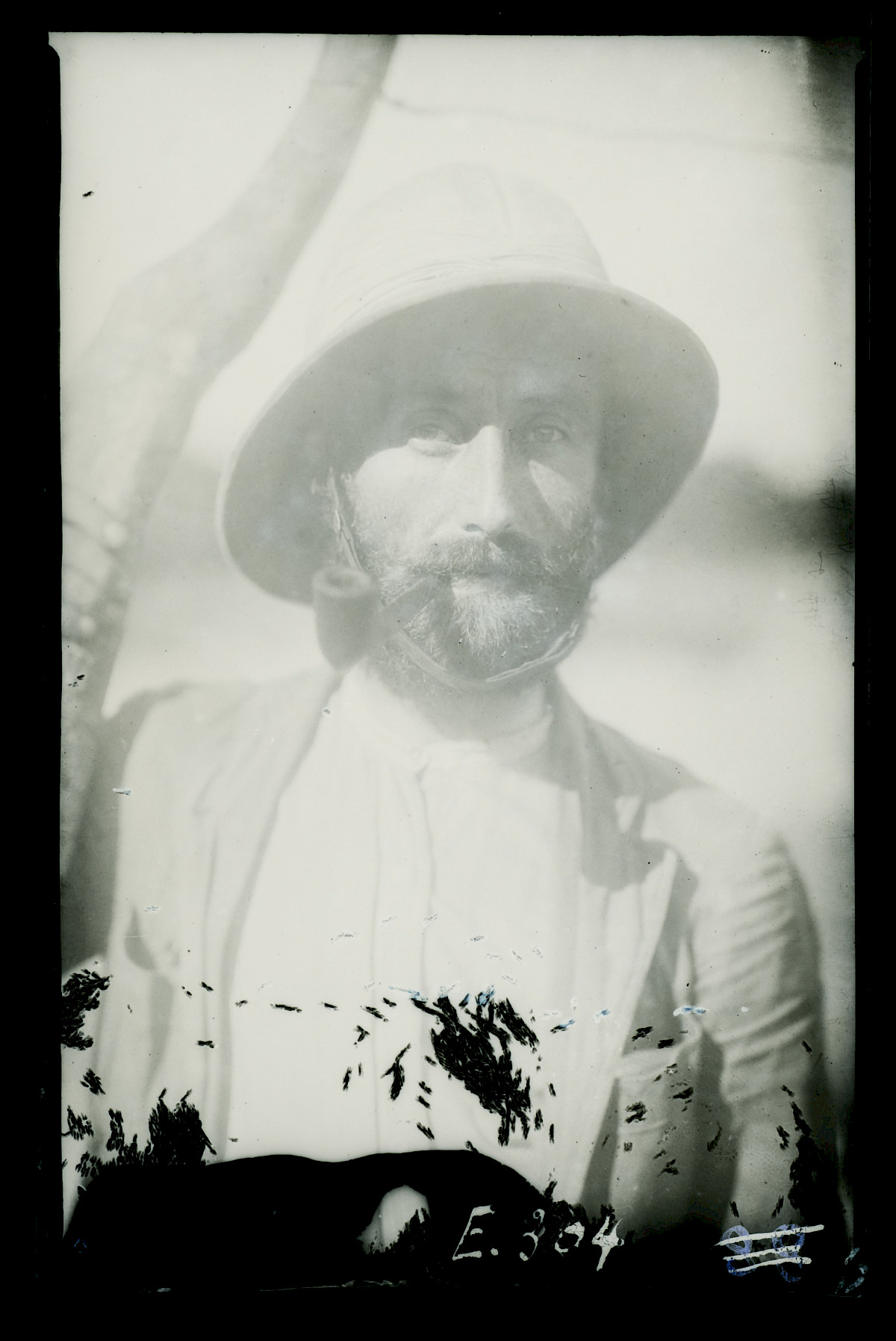

À partir de 1913, Robert de Wavrin, né en Flandre-Orientale, arpente l’Amérique du Sud et y récolte des images d’une grande modernité, témoignages de première main sur des ethnies reculées et leurs coutumes. Grace Winter et Luc Plantier retracent dans leur documentaire le parcours hors-normes de cet aristocrate aventurier, curieux de tout.

Qu’est-ce qui rend le marquis de Wavrin si singulier, comme explorateur ?

Grace Winter : Beaucoup d’explorateurs ont écrit des livres mais ce qui le rend particulier, c’est qu’il est cinéaste, c’est l’apport visuel. Il est aussi évident qu’à son époque, il y avait des explorateurs comme lui qui n’étaient pas conditionnés par le colonialisme ambiant, etc., mais leurs images étaient commanditées. Lui finançait ça avec son propre argent, n’avait pas de supérieur à qui rendre des comptes. J’ai pu observer le phénomène ailleurs : en travaillant à la Cinematek, j’ai pu regarder tous les films sur le Congo, et ce qui y était filmé dans les années 1930 par les Belges. Le regard colonial est intrinsèquement dedans. Tandis que le marquis de Wavrin échappe à cette visée-là. Il n’est pas unique mais on pourrait dire qu’il est dans le peloton de tête.

Certains noms de cinéastes-ethnologues nous sont restés en mémoire – je pense à Edward Curtis ou Robert Flaherty, notamment – mais leurs films étaient très fictionnalisés.

G.W. : Chez Curtis, dans In the Land of The Head Hunters , c’est très flagrant. Chez Flaherty, Nanouk l’Esquimau , – contrairement à Moana , sorti quatre ans plus tard et dont la fictionnalisation est indéniable – reste documentaire. Le marquis lui-même a mis en scène : on peut assez bien le déduire en voyant la scène de la cérémonie de la Tsantsa ( ndlr : réduction de tête chez les Shuars/Jivaros). Les conditions pratiques de filmage obligeaient à du montage-minute, les bobines ne faisant que trois minutes. Si vous visionnez le DVD, avec le passage censuré de dix-sept minutes dont on a extrait trois-quatre minutes pour notre film, vous pourrez voir les trous dans l’histoire. Il a filmé comme il pouvait pendant la cérémonie, donc il y a des ellipses. C’est le seul moment, je pense, qu’il a filmé complètement en direct. Il y a donc de la mise en scène mais c’est le cas pour énormément de films ethnographiques. Jean Rouch a filmé des cérémonies dans leur totalité avec trois ou quatre caméras : ça évite ce côté-là. Ça demande clairement un autre matériel, une préparation en amont, un vécu de la cérémonie en question plusieurs fois avant le tournage.

Luc Plantier : Et puis ça dépend beaucoup d’une part du but et d’autre part de la situation. Le même Jean Rouch a aussi énormément mis en scène quand il voulait raconter une histoire. Pour moi, cette histoire de mise en scène ne devrait même pas exister… ce n’est pas un sujet ! Mais comme elle existe, on est obligés de la mentionner.

Je repensais aussi à la fiction en me demandant si Hergé avait eu accès aux films du marquis, Quand on voit la représentation des Bibaros réducteurs de têtes dans l’Oreille cassée , très proches des Jivaros (Shuars) d’ Au pays du scalp , ça paraît évident.

G.W. : Oui, tout à fait ! Ils se sont évidemment connus. Il y a eu, il y a trois ou quatre ans, une grande exposition à la Fondation Hergé à Louvain-la-Neuve et ils ont fait le rapprochement : il y avait des panneaux, dont l’un disait qu’il connaissait le travail du marquis et ils avaient commandé des extraits de films qui tournaient en boucle au sein de l’exposition.

L.P. : À l’exposition Hergé à Train World à Schaerbeek, il y a des images des planches originales de Tintin et le Temple du Soleil qui sont identiques à des plans d’un film disparu du marquis, le Chemin de fer le plus haut du monde . Hergé a donc dû voir ce film.

G.W. : Ce serait même intéressant d’explorer leur lien en détail ! Quelqu’un qui connait bien le travail du marquis et s’attarderait sur l’œuvre d’Hergé y verrait toutes les influences.

Luc, vous avez également été à l’œuvre au montage du film Quand je serai dictateur , de Yaël André, qui était constitué de sources très différentes, avec ces multiples fragments de bobines Super 8 amateur.

L.P. : Pour le film de Yaël, c’était des sources de toutes natures et de toutes époques. Ici, la source émane d’une seule et même personne – les plans utilisés sont uniquement ceux tournés par lui – et puis on a une histoire à raconter : une biographie. Dans Quand je serai dictateur , il y a du fantasme et beaucoup plus d’onirisme. Ce qui, pour le film sur le marquis de Wavrin, n’empêche pas d’avoir une approche plus poétique à certains moments, déjà incluse d’une certaine manière dans les rushes si on veut les regarder avec cet œil-là. Notre angle, c’était vraiment l’aspect « marquis de Wavrin cinéaste », on s’attache donc à cette question-là, même s’il avait d’autres facettes. Par conséquent, en matière de montage, le travail d’organisation s’est fait en respectant les chapitres que Grace avait mis en place dans le scénario au départ. Il était clair qu’il y aurait au moins des chapitres qui correspondraient à ses propres films, qui incluraient une certaine chronologie dans l’histoire. Ensuite, pour faire des liens et pour illustrer des chapitres qui ne sont pas immédiatement liés à un film, comme celui de l’explorateur, il a fallu trouver des images et donc trier dans l’ensemble de la matière. Le parallèle avec le film de Yaël, je le comprends tout à fait, parce qu’on doit aussi trouver une manière de mettre en images avec des images pas faites pour ça une histoire qu’on est en train de raconter… Chez le marquis de Wavrin, on a l’avantage de pouvoir être un peu illustratifs et d’être très proches du sujet.

Une des particularités formelles de ce film-ci, ce sont ces différentes voix : il y a la voix off de narratrice d’Anne Coesens, la voix restituée du marquis incarnée par Laurent Bonnet, la voix de Grace et celle de Sergio Purini1 quand il s’agit d’explications scientifiques, plus à certains moments les voix d’époque qui agrémentaient et commentaient les films du marquis…

L.P. : Oui, ça a été effectivement un gros travail, cette complémentarité entre les différentes sources, qui n’était pas évidente dès au départ. Plusieurs personnes s’inquiétaient de cette multiplicité de sources : allait-on avoir un fil narratif suffisamment clair ? Pour Grace et moi, il était clair que les citations du marquis – tirées de ses livres et de ses conférences et surtout des entretiens accordés au cours de sa carrière – ne devaient pas être modifiées, en gardant même par moments certaines maladresses – ou ce qui peut nous paraître tel aujourd’hui. Par contre, tout le texte dit par Anne Coesens, ça a été une écriture qu’il a fallu mettre en place, qui a été longue et douloureuse (rires) .

G.W. : Que ça soit raconté de façon chronologique, c’est de mon fait, et antérieur à notre rencontre. Il y avait moyen de faire cinq films différents, et notamment un, qui serait thématique, en mêlant toutes les images, et qui aurait été – à mon avis – infiniment plus lyrique. Qui donnerait peut-être encore plus de place aux images du marquis et à l’atmosphère de l’Amérique du Sud qu’il a découverte à ce moment-là, mais le spectateur n’aurait pas vraiment compris, juste vécu le visuel. Mon souci était vraiment de montrer son évolution parce qu’elle survient aussi dans sa tête.

C’est une transformation qu’on perçoit bien dans le film, depuis l’image du chasseur blanc en quête de trophées jusqu’à un explorateur qui tisse de vraies amitiés, notamment avec le chef arahuaco, pour qui il prendra fait et cause dans la presse face aux capucins espagnols.

G.W. : Le chef arhuaco, c’était son ami mais, en Colombie, il a moins vécu chez les Arahuacos que chez les Motilons. Il s’est vraiment attaché à eux. Il aimait tellement les Motilons – qu’on voit dans Chez les Indiens sorciers – que quand il a tourné le film Venezuela, petite Venise , comme il y avait aussi des Motilons à la frontière entre les deux pays, il a commencé son voyage par un détour juste pour leur rendre visite, alors que son but dans ce film était d’aller vers l’Orénoque et d’en trouver les sources. Ça montre son engagement personnel avec ces gens. Je voulais vraiment le replacer dans l’époque. Que le spectateur ait appris cette évolution et cette humanisation du sujet.

Aujourd’hui, la plupart de ces tribus filmées par le marquis n’ont hélas pas survécu à la modernisation galopante. Était-il important pour vous de terminer votre film sur cette note ?

G.W. : Pour moi, ce n’était pas seulement important, c’était essentiel ! Si le sujet n’avait pas juste été le marquis, j’aurais voulu m’étendre là-dessus parce que je suis scandalisée, comme beaucoup de gens dans le monde, par le sort des Indiens. Aujourd’hui encore, les expropriations, le fait de les chasser, d’empoisonner leur eau sont monnaie courante.

L.P. : C’était tellement important que ce fut une des premières séquences montées. La première préoccupation, finalement, était de voir si cette séquence finale avait une chance de fonctionner telle qu’imaginée. De voir comment la mettre en place.

La séquence d’ouverture, avec une phrase du marquis en épigraphe, remet l’humain face à l’humain.

G.W. : Il était déjà particulièrement conscient, dans les années 1920-1930, du fait que le changement était irrévocable et qu’ils allaient perdre leurs coutumes, être acculturés, sinon pire : perdre leurs traditions d’origine. C’était un des motifs pour lesquels il souhaitait mettre ça par écrit et en images. Il n’essayait pas, contrairement à d’autres ethnologues, à les garder « purs ». Il leur apporte par exemple des machettes. Avez-vous vu l’Étreinte du Serpent de Cio Guerra ? Theodor Koch-Grünberg, l’ethnologue allemand qui a servi de source, lui ne souhaitait rien leur apporter. Et dans le film, au moment où l’Indien lui vole une boussole, il est fou furieux et il essaie de la récupérer. Il pense que s’ils ont une boussole, ils perdront l’aptitude spontanée à se repérer dans l’espace.

Un autre moment marquant du documentaire, ce sont ces images de maison sur pilotis de Venezuela, petite Venise , décriées au moment du tournage par le gouvernement local, car elles donnaient un reflet misérabiliste d’un pays lancé dans la course au pétrole. Il y a une certaine ironie quand on sait qu’aujourd’hui, le Venezuela s’est enlisé en ne comptant que sur cette ressource.

L.P. : Tout à fait ! Et ça, c’est vraiment un extrait de film. Le commentaire qu’on entend à ce moment-là est d’époque. Donc la juxtaposition est voulue par le marquis de Wavrin. C’est l’idée d’opposer un habitat traditionnel tel que découvert il y a cinq cents ans et ces puits de pétrole, sous la coupe américaine, la musique évoquant la bannière étoilée (hymne américain) à ce moment-là. Ce n’est pas un grand militant mais il a une conscience et il y a certains moments où il utilise son médium pour faire passer des messages.

G.W. : D’ailleurs, le film l’aborde très rapidement, il a eu de grands ennuis avec les Vénézuéliens à cause de ce film. Ils étaient fous furieux qu’ils montrent des « tribus arriérées » – comme ils disaient – au fin fond des forêts ou sur les pilotis, plutôt que de montrer l’essor économique magnifique, les villes qui naissent, etc. Il a dû changer le titre de son film, également. Il s’appelait à l’origine Venezuela, ses hommes et ses paysages ou quelque chose du genre. La pression était trop grande : il ne pouvait pas dire « ses hommes » en montrant des Indiens.

L.P. : Cette anecdote montre aussi qu’il était connu. Au moment de la présentation du film, il était quand même important pour la délégation du Venezuela à Paris de se manifester. Le film ne sortait donc pas dans un contexte ultra-confidentiel : du public était attendu. De par son statut d’aristocrate, le public qui risquait d’être présent pouvait être de la bonne société, donc doté d’une certaine influence.

Tous ces aspects contrebalancent ces premières images qui nous le montrent en « chef » avec des porteurs indiens… et si on ne connaît pas son œuvre et sa vision, on ne l’interprète que d’un point de vue colonial pur. Il y a toute une séquence où il décrit les habitudes vestimentaires à observer dans la jungle : on se croirait dans un épisode des Carnets du bourlingueur !

G.W. : Il a bel et bien le casque ! Après, il était difficile d’emporter lui-même tout son matériel d’expédition. Tous les explorateurs du monde ont utilisé les populations locales.

L.P. : Et puis pour lui, je pense qu’il était très important d’avoir son rôle, sa position, son titre. Ce n’est pas pour rien qu’il signe « marquis de Wavrin » et pas « Robert de Wavrin ». Le fait d’avoir un uniforme d’explorateur, c’est aussi très important dans sa relation – même très amicale – avec les Indiens. Il n’a pas cherché à ne pas jouer ce rôle qu’il endossait, finalement. Par contre, il a essayé de le jouer avec humanité et réel intérêt. Il n’était pas question pour lui de « jouer à l’Indien ». Ce détail de la séquence d’ouverture a été très important : il en existe vingt versions différentes. Un de nos critères était aussi de donner d’emblée des images qui soient d’un côté justes mais d’un autre côté ne nous orientent pas trop sur une mauvaise piste. Il y a des images qu’on voit plus tard que j’avais plutôt mises au début, qui le présentaient comme le colon dans son environnement autour de colonisés, mais on a préféré les différer parce que cette « rencontre-là » était un peu délicate vis-à-vis du spectateur qui ne connaît pas encore le parcours à venir du personnage. Si d’emblée on se dit « voilà l’histoire d’un colonialiste », le parcours que le film raconte est plus compliqué à suivre.

J’aimerais qu’on aborde la musique. Elle m’a posé question : je la trouve belle et poétique, mais très présente et par moments, compte tenu des images qu’elle souligne, je me suis demandé si le piano ou le violoncelle constituaient le bon choix d’instruments.

L.P. : La musique a été composée par Hugues Maréchal avec qui j’ai déjà travaillé sur le film de Yaël André. Ici, je pense que c’était la bonne personne grâce à son travail à la Cinematek sur les films muets, son intérêt pour le sujet et son investissement. Il a travaillé tout le long du processus de montage : il a vu une toute première ébauche d’une vingtaine de minutes. On lui a suggéré des thèmes et des idées, des instrumentations de référence. Il était absolument sûr qu’il ne devait pas y avoir de mimétisme ou d’exotisation de la musique : j’avoue que ça me hérisse vraiment le poil, c’est rédhibitoire. Dès que, parce qu’on est en Afrique, il y a des tam-tams, ou même des choses seulement évocatrices… Il faut que ça soit vraiment extrêmement bien fait et très subtil.

G.W. : Je voudrais quand même dire que ce que Maurice Jaubert a fait dans Au pays du scalp , moi, j’aime beaucoup…

L.P. : Oui, mais moi, je trouve ça très mauvais ! (rires) Mais voilà…

G.W. : On n’est pas toujours d’accord ! (rires)

L.P. : L’enjeu avec Hugues a vraiment été de travailler sur les textures, sur certains instruments – en mettant de côté volontairement le violon – d’autres plutôt demandés – comme le trombone. Ils n’étaient pas choisis pour leurs connotations culturelles, mais vraiment pour leurs sonorités. J’ai d’abord fonctionné avec des musiques temporaires. Hugues a amené très vite des thèmes, mais je n’avais pas assez de musiques pour l’ensemble du film, donc j’ai travaillé aussi avec d’autres choses existantes. Ensuite, il s’est plus ou moins inspiré. Dans la musique temporaire, on avait aussi bien du classicisme qui est d’ailleurs resté avec Chopin, mais aussi de la musique plutôt baroque à la toute fin qui a été remplacée par une musique d’Hugues. Une musique sérielle d’inspiration Philip Glass pour une scène avec des papillons. On ne voulait pas avoir ce type de musique de film narrative par personnage, c’est-à-dire le thème du marquis, etc. On voulait à chaque fois qu’il y ait une sorte d’avancée, donc ce sont des musiques très actives. Elles carburent avec l’énergie du marquis. Du coup, elles soulignent peut-être trop les images à certains moments et ont une certaine redondance. Quand on voit des gens qui avancent dans la forêt, et que la musique elle-même scande, on suit deux fois le même mouvement.

Dans les entretiens que vous avez lus du marquis, ou peut-être dans ses livres, parlait-il des aspects linguistiques ? Comment communiquait-il avec tous ces Indiens ?

G.W. : Par l’intermédiaire d’Indiens qui parlaient aussi espagnol. C’était rudimentaire, mais ça permettait d’avoir une langue de liaison. Il devait toujours avoir des guides locaux. Cela a été difficile pour lui, cette méconnaissance des langues. Quand j’étais ethnologue j’ai travaillé avec des traducteurs. Au bout d’un temps, quand je restais huit mois dans le même village, j’avais capté un certain nombre de mots. Chez les Soninké au Mali, je posais ma question, j’entendais la version de mon interprète et à la longue, il m’arrivait même de le corriger : je me rendais compte qu’il n’était pas assez précis ou employait un mot que je n’avais pas dit. Comme le marquis bougeait beaucoup, il se trouvait du coup pieds et poings liés à son traducteur. Aujourd’hui, cela dit, les choses ont beaucoup évolué : si vous faites des enquêtes, très rares sont les Indiens qui ne parlent pas espagnol. Au Paraguay, il y a deux langues officielles : l’espagnol et le guarani, c’est le seul pays qui a gardé une des langues autochtones comme langue officielle.

J’avais en tête cette question des langues en repensant à un extrait du très beau documentaire le Bouton de nacre de Patricio Guzmán au Chili où on voit une Indienne yagan et où on l’entend parler sa langue.

G.W. : Il en reste deux ! C’est ce qui est dit à la fin du film. Ce sont deux vieilles personnes, elles n’auront pas de descendance. Il a capté les images avant la fin définitive de cette ethnie. J’ai été très influencée par les portraits qu’il y a avait dans son film pour ma scène finale. Quand j’ai vu ça, j’étais émerveillée. Je travaillais déjà au film, j’étais dans la phase du scénario et je me suis dit que je voulais donner à voir ce qu’il expose avec les très belles photos de peuples de

Martin Gusinde

, mais un peu différemment. Une élégie, à la fin. Comme Luc le mentionnait tout à l’heure, c’est une des toutes premières choses que je lui ai demandé de monter, pour que ça corresponde à ce que j’avais en tête.

On ne sait pas à quoi songeait le marquis après sa quête de la source de l’Orénoque. Je me suis d’ailleurs posé la question à propos du Chili : il y avait sans doute des choses aussi à découvrir là-bas !

G.W. : Je crois qu’il voulait aller au Pérou avec sa femme. Il était intéressé par tout : c’est justement un de mes problèmes avec ce film, c’est qu’on ne parle de lui que comme ethnologue et cinéaste, alors qu’il était archéologue, biologiste, il connaissait la botanique. Il a écrit une centaine d’articles dans les revues de géographie et d’anthropologie. Il était même linguiste, parce qu’il a travaillé avec Paul Rivet , du musée de l’Homme, et a établi à sa demande des petites listes avec les mots courants ; le blé, la vache, etc. dans un très grand nombre de langues qu’il a croisées. Il était un peu un encyclopédiste comme au XVIII e siècle. On a essayé de donner à voir tout ça – j’y tenais beaucoup : j’avais écrit un petit chapitre là-dessus – mais c’était d’un ennui mortel : il n’y a plus d’images, plus de films. Cela faisait conférence avec diapositives. Mais il n’est pas impossible qu’après la vision de ce documentaire et des films du marquis, un étudiant se sente appelé à écrire un livre… Il reste tout un monde à explorer !