Le Seul Endroit

Juste exister, comme la lune, la pluie ou la neige

Avec le roman graphique le Seul Endroit, l’autrice Séverine Vidal et l’illustratrice Marion Cluzel inaugurent un espace d’existence à un corps pluriel dont le relief bouscule les assignations identitaires et bédéesques.

Éprise d’un projet de recueil de portraits queer (resté dans les tiroirs, faute d’éditeur), Séverine Vidal a fréquenté le centre LGBTQIA+ Le Girofard à Bordeaux, où elle a rencontré Adhe, jeune transgenre gender fluid, dont le blog amasse des réflexions autour de la transidentité, la philosophie et la linguistique. C’est cette personne et son parcours qu’a voulu raconter l’autrice Séverine Vidal, autorisant Adhe à suivre du regard l’élaboration de son alter ego fictionnel, Léold.

Le Seul Endroit abrite Léold, un jeune transgenre female to male (FTM) non-binaire voulant être genré au masculin qui vient t’entamer un traitement hormonal. Il quitte le domicile familial et emménage dans un appartement pour poursuivre ses études en ville. Soutenu par son petit frère Saü, qui l’appelle « mon sœur », formule aux carrefours des genres que Léold salue –

« Mon petit frère est un linguiste, un philosophe, un maître zen. Il règle tout en inventant ce qui n'existe pas »

– son père et la plupart de ses amis dans son parcours de transition, Léold souffre des remarques de sa mère et d’autres « cons ». Dans son nouvel immeuble, Léold fait la connaissance d’Olivia et Colin qui occupent l’appartement d’en face. Colin est violent à l’égard d’Olivia et Léold se fait malgré lui le témoin auditif de leurs disputes. Profitant des trois jours par semaine durant lesquels Colin part à Paris, Olivia et Léold se dévoilent l’un à l’autre après avoir brandi des barricades chancelantes :

Léold : « Je raconte pas ma vie au premier jus de tomate. »

[…]

Léold : « Au prochain jus de tomate, tu me raconteras ce qui est compliqué. »

Olivia : « Et toi, ce qui est chaotique ? »

Du côté de l’illustration, Marion Cluzel compile trois méthodes : le crayon col erase (qui disparait sous la gomme), l’aquarelle « naturellement vivante1, créatrice de taches et d’auréoles, et le crayon de couleur « pour faire vibrer ». Ce soin en trois couches symbolise la découverte de Léold : le seul endroit ‒ expression empruntée à Paul B. Preciado, dans Un appartement sur Uranus ‒ qui vaille la peine d’être soigné est notre propre corps. Ce n’est pas uniquement la fuite du domicile familial, l’entrée dans un espace neuf à soi, la découverte d’un milieu queer qui fait jaillir une personne mais surtout l’attention portée à ses propres contours, quitte à repasser plusieurs fois sur les bords, ceux d’une forme épaisse, relief d’un empilement précieux. Ce seul endroit se révèle au contact d’un autre corps qui fait exister le sien dans toute sa multiplicité. Logées derrière les couvertures cartonnées à l’entame et au terme de l’histoire, des silhouettes tantôt denses tantôt transparentes – grâce à un usage pluriel de l’aquarelle, fluide et non arrêtée, qui rappelle celui de Brecht Evens – entrent dans une danse libre. Elles se superposent, se mélangent, se renversent et témoignent d’une identité en mouvement, bouquet de silhouettes jamais clos, dont l’écho résonne dans la phrase en exergue de Preciado :

« Je vais rester un moment au carrefour parce que le croisement est le seul endroit qui existe. »

D’une part, explicite, la narration revient sur les petites victoires (première fois qu’un médecin le genre au masculin) et points d’achoppement d’un parcours de transition (mégenrage d’une boulangère, coming-out…). Du réel, Léold extrait de micros éléments à même de matérialiser un sentiment rêche : la grille, devant le centre LGBTQIA+ Girofard, plus que de protéger cet espace qui dérange, représente, pour lui, le fait de se sentir enfermé dans un genre.

D’autre part, plus subtile, l’étroitesse des cases signale l’inadéquation de la société aux personnes non-binaires. À la piscine, les pédiluves genrés sont observés par Léold qui, forcé d’un choisir un, se dirige vers le pédiluve féminin, décapité par le cadre.

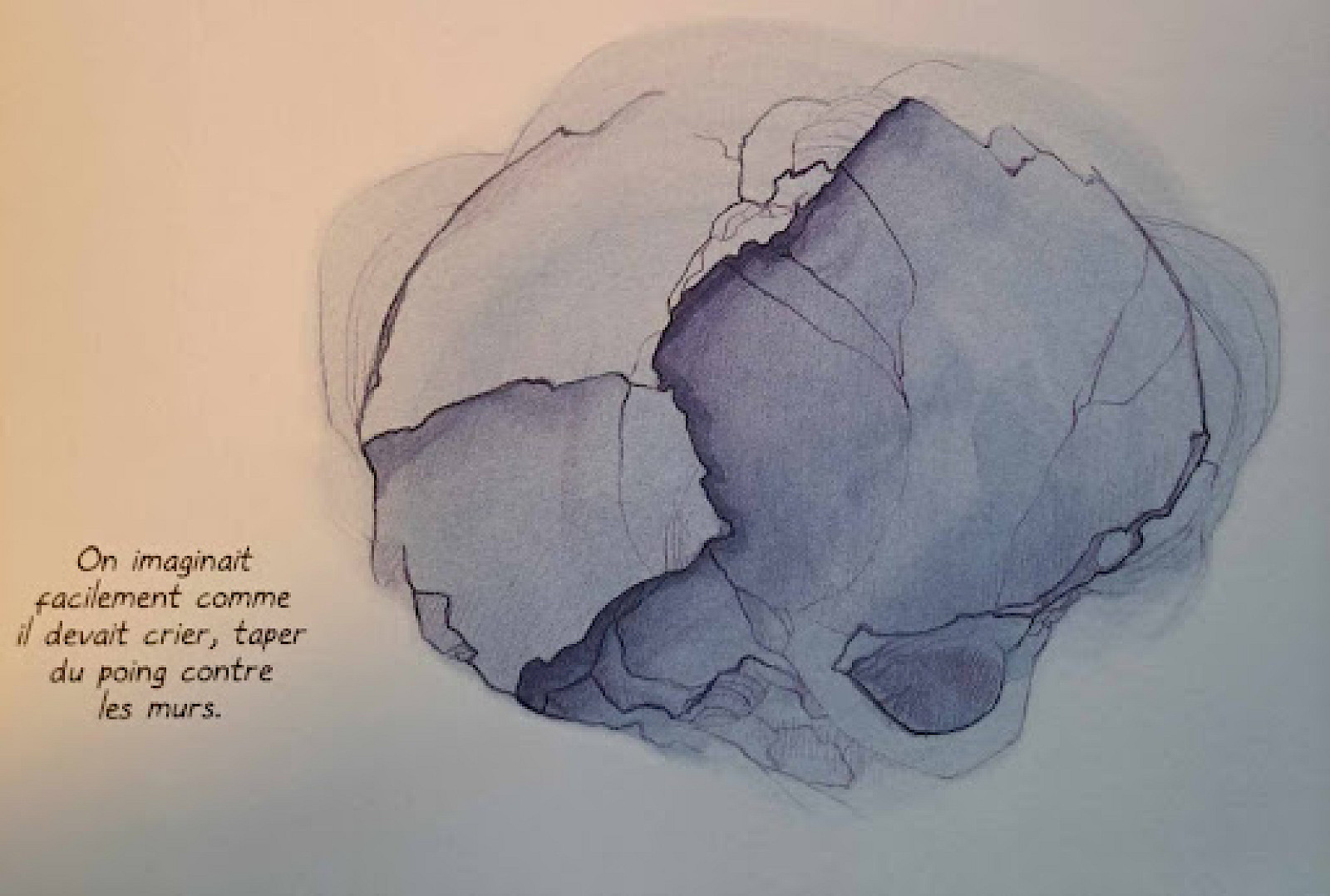

Cependant, au contact de ce parcours de transition, les cases s’ouvrent et se déploient. Une première étape de libération se manifeste lorsqu’un élément (chaussures, trousse à vernis, carte…) s’échappe d’une case horizontale placée sur le bas de la planche et trône, sur un fond blanc, au-dessus de cette dernière, comme un titre visuel de chapitre. Déliées de leur quatre limites, les cases se font parfois taches de couleurs et accueillent plus délicatement les moments de la nouvelle vie de Léold. Plus encore, la case-tache, sans aucun texte ou personnage, sert de refuge à Olivia et Léold : derrière ce cocon opaque, on les imagine enveloppés, hermétiques à la colère tranchante de Colin.

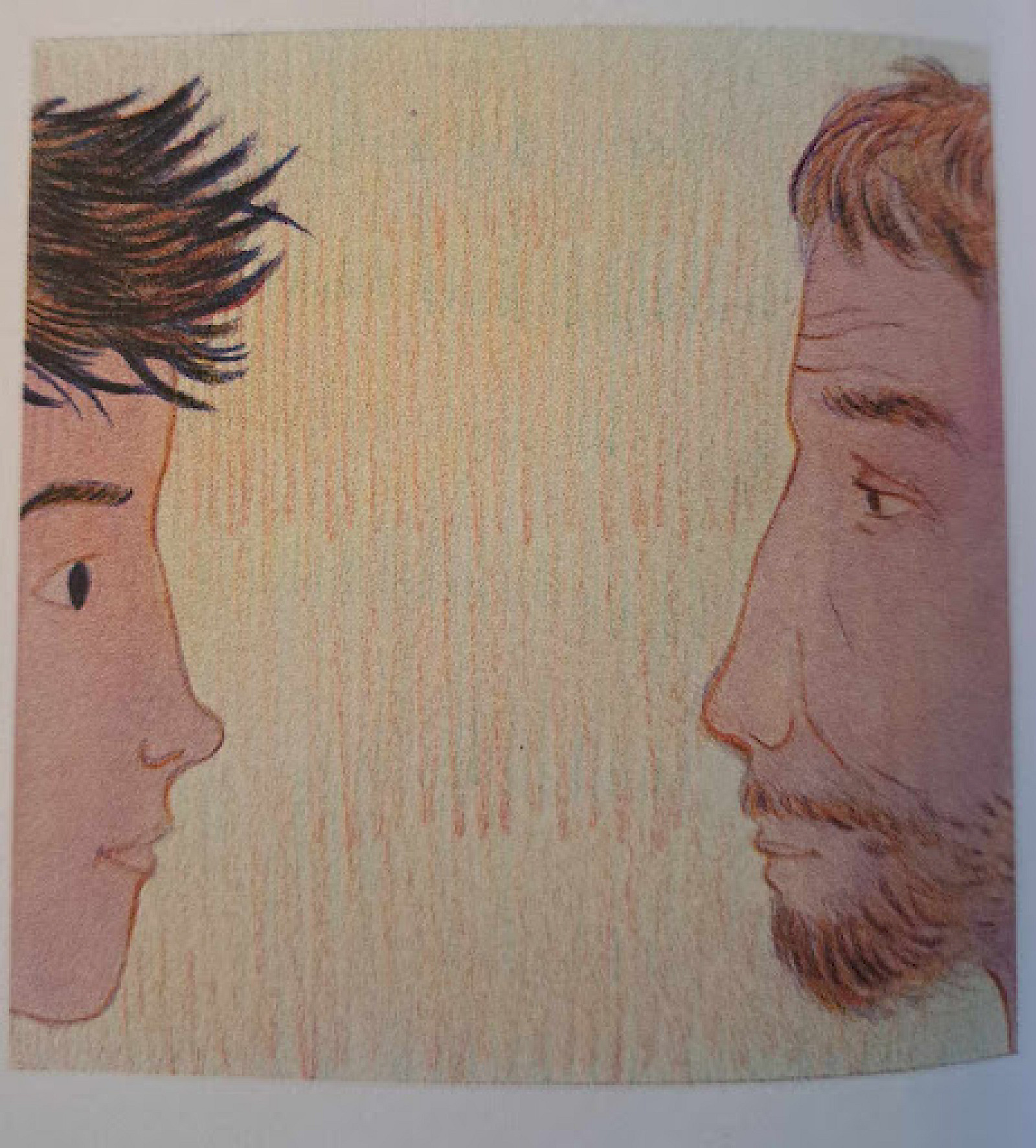

Certaines cases livrent des émotions suspendues, celles qui se passent de mots mais qui se perçoivent malgré tout, dans l’écrin de leurs quatre limites. Lorsque Léold dit à son père « Un jour tu crois que tu finiras tes phrases papa », alors qu’ils abordent les réticences de sa mère face à sa transition, la case suivante confronte leurs deux profils – un instant mutique d’échange de regards, mis en valeur par l’espace crayonné entre eux.

D’autres cases formulent bruyamment les silences. Deux cases séparent Olivia de Léold, lorsque ce dernier s’apprête à lui donner son journal intime, alors qu’ils sont assis à la même table. Entrecoupée, cette table qui court sur plusieurs cases mime l’écart qui s’opère entre les deux protagonistes. Un lieu étiré, haché par les limites des cases en enfilade, est à même de recueillir les mots restés dans les têtes.

L’agencement des cases accorde également une place délicate aux gestes repris : une tentative de geste de tendresse, bras tendu, se prolonge durant trois cases, se rétracte en une main avancée, respire dans une grande case horizontale pour se concrétiser dans la cinquième.

Bien qu’il extériorise sa colère face à l’incompréhension de sa mère, Léold rumine les reproches qu’elle lui assène et certaines phrases remontent – littéralement – à la surface de l’eau de sa baignoire (« Le grand saut », « La fin de quelque chose », « On essaie de piger »), en pleine page.

Une seule solution est alors embrassée par Léold, l’écriture :

« Je vais poser un stylo et un carnet dans la cuisine, j'écrirai quand ça mijote.

Un carnet dans les toilettes. J'écrirai en pissant.

Un autre sur ma table de chevet. J'écrirai pendant mes nuits minuscules.

J'écris parce que les mots sont d'un grand secours. Parce que ce qui n'est pas nommé n'existe pas.

Et que, justement, j'ai décidé d'exister.

Je m'appelle Léold Weber.

Et je suis un puzzle. »

Cette écriture diffractée, qui ratisse les moindres coins de son esprit, s’ancre dans son quotidien. Son corps est le seul endroit duquel partent ces trois branches créatives et son espace de vie est à même d’égrainer cette pensée qui veut exister.

Celui qui a un tatouage en point d’interrogation derrière l’oreille ne veut pas trouver de raison à ce qu’il est, juste exister, comme la lune, la pluie ou la neige :

« Je lis sur le balcon en regardant la Lune, et quand il commence à pleuvoir, je sors à mon tour, et j'attends que la pluie, la neige, l'idée d'Olivia m'inonde encore. »

Ce qui n’a pas toujours été le cas pour d’autres personnes trans qu’il rencontre. Annette, qui dirige le centre Girofard, a entamé un parcours de transition à 62 ans. Par un jeu de mots poétique (« Moi, je suis le genre qu'il faut pas secouer ! Je suis pleine de larmes... »), elle signale l’invisibilisation des personnes trans de son époque, contraintes à se cacher.

Au creux de ce roman graphique touchant, les corps existent, palpitent et leur gestuelle s’étire enfin.