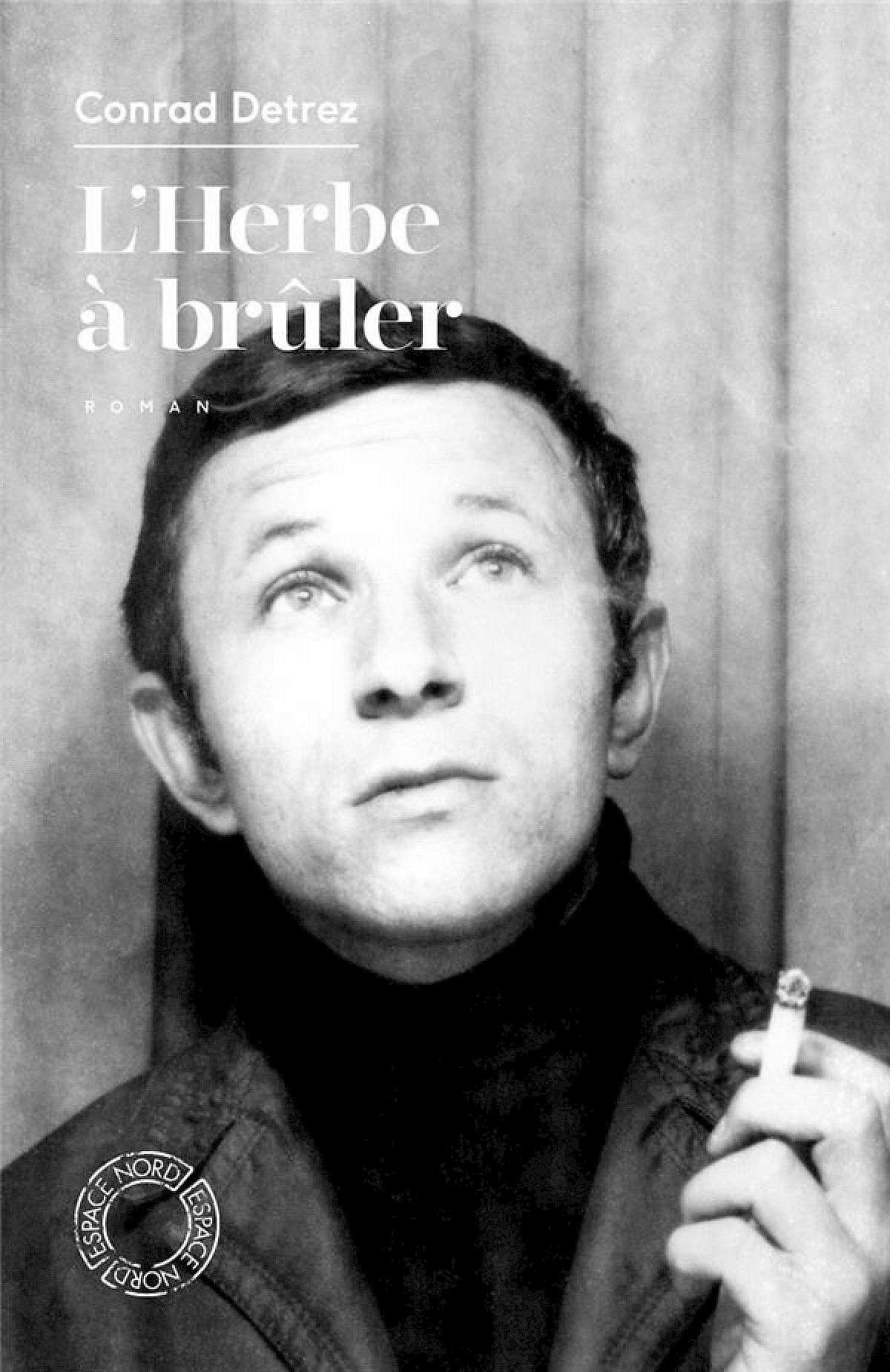

L’Herbe à brûler de Conrad Detrez

(Dé)construction d’un Occidental dans le Brésil révolutionnaire

Prix Renaudot en 1978, mais auteur belge francophone quelque peu oublié aujourd’hui, Conrad Detrez s’en prend, avec l’Herbe à brûler, à l’ontologie occidentale. Il consume à la fois les identités rigides, la rationalité ou encore l’ethnocentrisme propres à l’Europe. Son personnage oscille entre déconstruction de soi et reconstruction dans une Amérique latine en proie aux révolutions.

L’Herbe à brûler (1978) constitue le troisième roman de l’« autobiographie hallucinée » de Conrad Detrez. L’écrivain wallon a déjà publié Ludo (1974) qui se centre sur son enfance, et Les Plumes du coq (1975) qui aborde son adolescence. Dans le présent ouvrage, il convoque à nouveau son enfance et son adolescence tout en s’axant principalement sur sa vie adulte. Des trois romans, L’Herbe à brûler est de loin le plus accessible pour s’initier au monde detrezien. En effet, contrairement à Ludo ou aux Plumes du coq, au style véritablement « halluciné » et poétique, il utilise ici une écriture plus directe, précise et narrative. On capture par instant des marques de réalisme magique propre aux littératures d’Amérique latine ou des traces de picaresque carnavalesque assez fréquent dans la littérature belge au sens large. La réédition récente de la trilogie dans la collection Espace Nord est une occasion parfaite pour se (re)plonger dans l'œuvre quelque peu oubliée de Detrez.

Mais qu’est exactement L’Herbe à brûler ? C’est l’histoire d’un narrateur en « Je » qui nait dans un village wallon peu avant la Seconde Guerre mondiale, sans père, sous la coupe d’une mère castratrice et de la religion catholique. Il se destine à la prêtrise et entre au grand séminaire de l’université catholique de Louvain. Au cours de son parcours scolaire, il fait la rencontre d’un Congolais, Leopoldus N’Dongo Mulele Sassa I Seko (nom qui synthétise toute l’histoire coloniale et violente du Congo) qui va devenir son ami et son guide au collège. Puis, arrivé à Louvain, il se lie d'amitié avec des étudiants brésiliens dont un en particulier, Rodrigo, qui déstabilisent son monde occidental et religieux. Le narrateur renonce peu à peu à sa vocation de prêtre et part pour le Brésil où il prend part à la révolution en cours, découvre sa sexualité et consume sa vie au rythme du carnaval de Rio et des dictatures militaires.

« Un jeune homme était mort en moi, qui naturellement n’avait pas survécu à son Dieu ; un autre jeune homme était né, qui parlait une langue différente, ne priait plus, aimait son corps et voulait établir le ciel sur la terre. Ce jeune homme se sentait porté par une force aussi puissante que l’ancienne mais plus vraie, plus palpable et mesurable, une force née des humains et organisée dans le monde par des dizaines de milliers de camarades. »

Le roman se nourrit de cette jeunesse occidentale qui, en pleines Trente Glorieuses, a mauvaise conscience de ses privilèges, de son confort, et se rêve naïvement révolutionnaire au côté d’un Che Guevara. Le personnage est confronté à ses valeurs, et à ses préjugés à l’égard de tout ce qui n’est pas occidental et se déconstruit peu à peu pour épouser une autre vision du monde et de la réalité qui le mènera à tout remettre en question. Detrez déclare : « Pour moi, l’Europe avait moralement perdu. Dans l’histoire de l’humanité, c’est elle qui a engendré les plus grandes atrocités : le goulag de l’Est, Auschwitz à l’Ouest. Quant au prolongement de la civilisation européenne que sont les États-Unis, ils ont à leur tableau d’honneur Hiroshima et Nagasaki, ce qui est inédit dans les annales de la cruauté humaine. […] C’est une des raisons pour lesquelles je me suis tourné vers le Tiers Monde1. »

Dans ce texte, au lieu de perpétuer le mythe du sauveur blanc, Conrad Detrez inverse les rôles. Ici, le narrateur va prendre conscience au long du roman que l’Occident est tari et qu’il n’y a plus rien à y faire pousser. Ainsi à travers la bouche de Rodrigo, un étudiant brésilien du Séminaire de Louvain, Detrez déclare :

« Ton Europe, elle n’a rien à voir avec mon rêve, elle est presque bête, et gâtée, trop gâtée, elle n’invente plus rien, elle passe son temps à se diviser sur des trucs accessoires. Que veux-tu que ça m’apporte ? Alors je me demande si ça vaut le coup de supporter encore pendant quatre années vos mois de pluie… »

Il s’agit d’un angle assez moderne pour l’époque, par lequel le personnage principal occidental questionne son identité et ses croyances au contact de cultures non occidentales. Il remet en question ses privilèges et les stéréotypes qui le nourrissent.

Detrez brouille la frontière entre le réel et l’imaginaire dans cette autobiographie hallucinée. On ne sait jamais si ce qu’on lit est véritablement arrivé à l’auteur lui-même. Cette approche pourrait être perçue comme une critique de la rationalité occidentale adepte de la clarté et de la distinction nette entre réalité et fiction. Au niveau formel, les longues phrases rigides et composées de nombreuses propositions décrivant la vie du personnage en Belgique laissent la place à un style haletant, vivant, rapide, effréné lorsque l’on est transporté en Amérique latine. Les courtes phrases se succèdent et explosent de manière incessante pour mieux faire ressortir l'éclosion du personnage. Des épisodes se répondent pour mieux souligner le décalage entre Nord et Sud. Ainsi, on retrouve de nombreuses constructions en miroir : l’épisode du carnaval de Rio répond à celui du « Walen buiten » de Louvain, les lectures révolutionnaires répondent aux lectures religieuses, etc.

Le livre est également une exploration des dynamiques de pouvoir en Amérique latine et des interactions entre les cultures, Detrez se considérant lui-même comme un « métis culturel ». L’écrivain va aborder dans son roman l’engagement révolutionnaire — rappelons qu’il sera le traducteur francophone de Carlos Marighella, révolutionnaire brésilien, dont le livre Pour la libération du Brésil, publié au Seuil en 1970, fera l’objet d’une censure du gouvernement français avant d’être publié conjointement par 24 éditeurs français en protestation.

L’Occident semble donc mort pour Detrez dans L’Herbe à brûler. À l’heure des réflexions sur notre passé colonial, sur le racisme systémique, sur les privilèges de l’Occident, ce livre publié il y a 46 ans apparait comme en phase avec notre réalité. Surprenant et rafraichissant face aux débats stériles dont nous sommes parfois témoins sur ces questions.