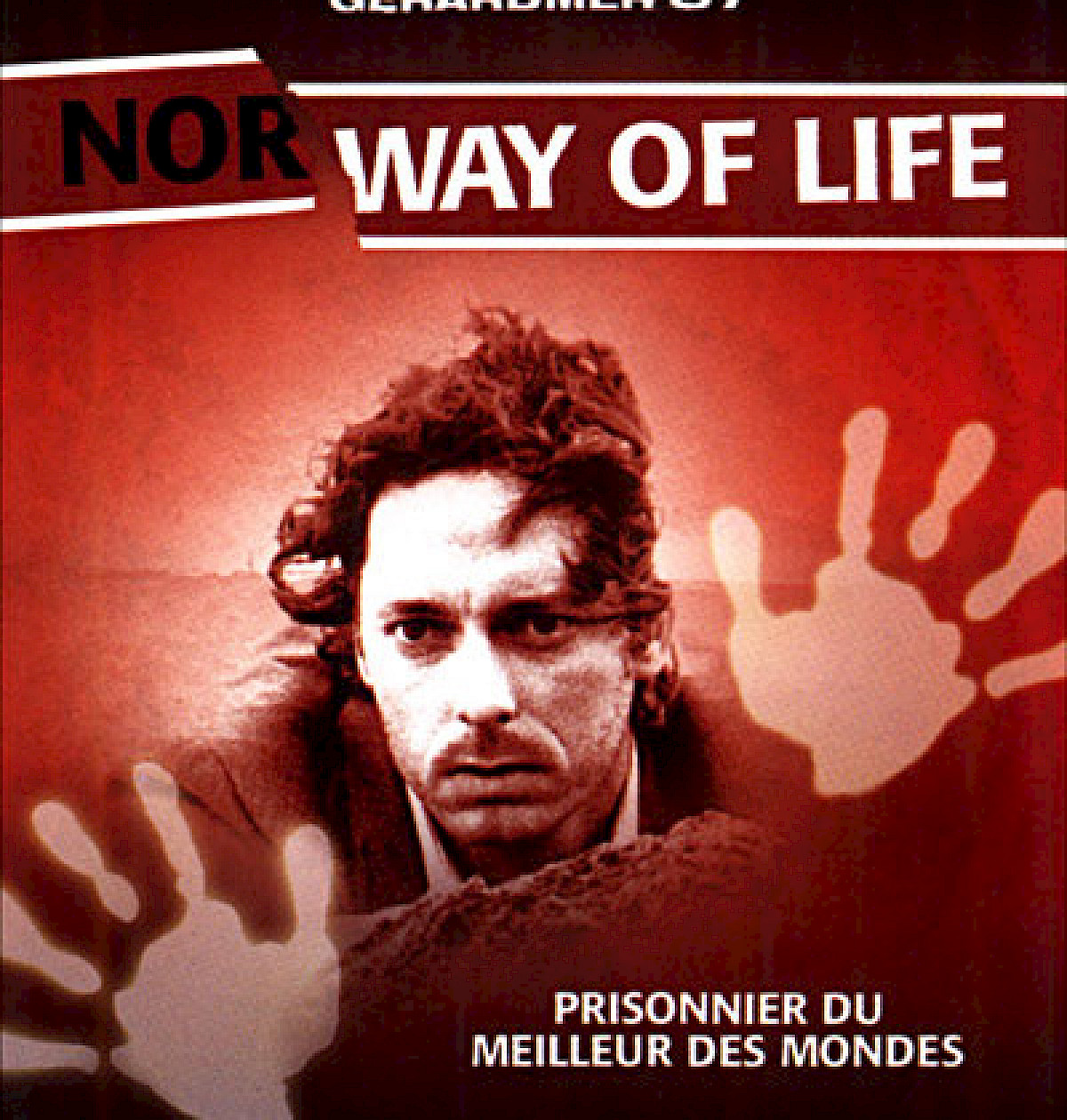

Dans un film-ovni – marque de fabrique nordique (on pense au décalé Kitchen Stories ou à l’irrévérencieux Adam’s Apple ) –, le Norvégien Jens Lien catapulte son héros Andreas dans une société où l’unique sujet de passion est le choix d’un canapé d’angle. Mais ne serait-ce pas là un biais pour nous confronter à notre ultra-moderne solitude ?

Un premier plan aussi étrange que source de malaise – un couple s’embrassant goulument mais mécaniquement en gros plan sur un quai de gare – laisse deviner que Norway of Life jouera sans doute autant sur le grotesque que sur le dérangeant, sur la dénonciation que sur le miroir grossissant. La seconde d’après, un homme en costume, comme tétanisé, disparaît hors-champ sur les voies.

La séquence suivante, naturellement en ellipse, joue les clins d’œil avec Paris, Texas : à la descente d’un vieil autobus, notre suicidé – désormais casquetté, poussiéreux et barbu – débarque dans un grand nulle part. Face à lui, une station d’essence d’un autre âge, au-dessus de laquelle un homme vient clouer une banderole de bienvenue élimée. Aussitôt que cet énergumène remarque notre homme – et notre homme observant le « Velkommen » à son intention –, il l’encourage à monter dans une voiture, décloue le drap et précise : « J’aime rendre ça festif. » Tout en faisant route vers une destination encore inconnue, les deux occupants du véhicule croiseront – comme pour ajouter au saugrenu de l’univers qui commence à s’esquisser – deux silhouettes en polo bleu ciel jouant au badminton sur la colline.

L’énigmatique comité d’accueil assigne alors à Andreas Ramsfjell un appartement propret mais spartiate et un poste de comptable chez un entrepreneur en ville. « Une bonne boîte », précise l’homme avant de laisser le nouvel arrivé prendre possession de son intérieur. Le lendemain, Andreas se rend au travail où le directeur et toute l’équipe le saluent de façon affable, laissant planer une impression sous-jacente de sympathie. Surnage tout de même déjà chez le spectateur un sentiment d’étrangeté : l’étalonnage des couleurs ne serait-il pas particulièrement froid ? Où sont les rouges, les pétillants orange au milieu de tout ce gris, ce beige et ce bleu clair ? Et pourquoi ses collègues réagissent-ils de façon si décalée et peu empathique lorsque Andreas en vient à se sectionner entièrement un doigt dans la rogneuse ?

Un tel préambule fait penser non seulement à Comment vivent les morts de Will Self – où l’après-vie (ou les limbes) survient après qu’un taximan chypriote vous a conduit dans un quartier plus pourri que lorsque vous étiez ardent – mais aussi à l’environnement bureaucratique absurde de la série Dead Like Me dans lequel Georgia se retrouve enrôlée après avoir été tuée par la lunette des W.-C. de la station Mir. Que feriez-vous si l’après-trépas n’était finalement qu’une version plus pénible et routinière de la vie ?

Face à son nouvel environnement, Andreas cherche d’abord à s’adapter – mais qui ne s’étonnerait pas de voir un homme s’empaler sur une grille et être emmené aussitôt par une curieuse équipe de nettoyage en camionnette, sans que rien ne semble affecter les passants ? Ou de boire de l’alcool à un afterwork ennuyeux sans jamais être saoul ? Qui n’aspirerait pas à autre chose qu’une vie monotone avec Anne-Britt, vendeuse de cuisines au chignon parfait dont la seule audace est de suggérer : « Andreas ? Si on mettait une baignoire dans la chambre ? » Qu’à des soupers avec de prétendus amis, tous incapables de s’enflammer pour autre chose que la décoration d’intérieur ?

Un temps tenté par la diversion d’un adultère avec sa collègue Ingeborg, Andreas déchantera lorsqu’il comprendra que même ce qu’il jugeait un amour naissant et partagé ne peut se vivre que de façon aseptisée au pays de l’idéal standard. Se pourrait-il que l’homme qu’il a un jour entendu se plaindre dans les toilettes d’une boîte de nuit ait une solution pour s’évader de ce cauchemar ?

Comment se sentir à sa place dans un monde d’où ont disparu les enfants, où le café et le chocolat ne goûtent plus rien ? Où, à chaque accident, fût-il grave, vous êtes évacué comme un déchet encombrant par une estafette très informée et menée par d’interchangeables hommes en gris ? La dystopie ne semble ici pas aussi marquée que dans Brazil : Andreas est d’une certaine façon englué dans les rouages d’un travail lénifiant, mais contrairement à Sam Lowry chez Terry Gilliam, il ne cherche pas réellement à dynamiter le système de l’intérieur, juste à rallumer la flamme de sa vie et ici, le pouvoir castrateur et un peu hiérarchisé n’est réellement suggéré qu’au dernier tiers du film.

Mais la réflexion acide que nous offre Jens Lien sur le bonheur obligatoire et « prêt-à-porter » et sur une société où les besoins consuméristes (un bel appartement, un standing) ont remplacé l’affection vraie fait toutefois pleinement entrer le film dans cette catégorie.

Reste aussi, rétrospectivement, deux indicateurs indéniables et glaçants : le drapeau à côté de la station d’essence annonçant « Standard » et la semonce d’un anonyme, devant ces urinoirs où germera la prise de conscience de l’éternel inadapté : « Tu t’y feras. » Preuve s’il en est que chez ces brysomme mannen 1 , s’inscrire en marge ne fait pas définitivement pas partie des options viables.