De mort lasse

Puis je m’endormis, je rêvai — ou étais-je éveillé ? D’un œil clair, trop distinctement, je vis la chambre familière où j’étais étendu. […] Et je vis devant moi, ni proche, ni effrayante : la Mort.

Fritz Lang

Une personne immortelle est contradictoire dans les termes.

Emmanuel Lévinas

Cette ballade romantique en six couplets — sous-titre du film : Ein deutsches Volkslied in sechs Versen — est un chef-d’œuvre inspiré notamment de contes de Grimm et d’Andersen. Sa structure en épisodes, encadrés par un récit enchâssant (et envoûtant), reprend celle d’ Intolérance ( Intolerance , 1916) de David W. Griffith, et on la retrouvera notamment dans l’expressionniste Cabinet des figures de cire — Das Wachsfigurenkabinett (1924) de Paul Leni et Leo Birinsky — et dans les Trois Âges — Three Ages — de Buster Keaton et Edward F. Cline (1923), au style certes différent.1

On peut lire, dans l’excellent ouvrage que Lotte H. Eisner2

a consacré à son ami Fritz Lang, de précieux commentaires du cinéaste sur l’ensemble de son œuvre : « Je crois que la caractéristique principale de mes films est le combat de l’homme contre le destin. Et c’est le combat qui importe, non le résultat […], la lutte de l’individu contre une violence plus haute, supérieure, que ce soit la violence d’une injustice généralement acceptée ou celle d’une organisation corrompue, société ou autorité. Ou la violence de ses propres pulsions, conscientes ou inconscientes. »

Dans les Trois Lumières , la protagoniste affronte l’ennemi ultime — la mort même, qui apparaît d’emblée sous les traits d’un inquiétant voyageur. Il monte dans la diligence qui mène la jeune femme et son amoureux vers une petite ville d’apparence paisible. Il s’attable avec le couple dans une auberge. L’atmosphère est à la fois lourde et joyeuse, le voyageur terriblement présent et absolument absent. Une pellicule invisible le sépare des hommes. Tandis que les amoureux boivent à la « coupe des mariés », le verre du voyageur se métamorphose en sablier. Sur la table se découpe l’ombre du squelette qui décore le pommeau de sa canne. La coupe est brisée — tout est dit/montré. À peine la jeune femme a-t-elle le dos tourné que le voyageur emporte avec lui son fiancé. Elle part à sa recherche, erre dans la ville, se retrouve au pied de l’immense mur sans ouverture dont la mort a enceint son terrain, à côté du cimetière. Et les défunts errants — le monde invisible — lui apparaissent par la vertu méliésienne de la surimpression — eux seuls, en insaisissable procession, peuvent traverser le mur.3 Leur présence fait écho à l’apparition par effet spécial — fade in — de la mort dans les premières secondes du film. Elle annonce antithétiquement le thème majeur de l’œuvre : la vie, l’incarnation.

Cet éloge de la vie passe par l’abandon du corps : l’héroïne perd connaissance et est recueillie par l’apothicaire. Conduite dans son antre, elle s’apprête à boire le poison d’un flacon… Acte suspendu qui la téléporte. Et c’est la scène décisive de la rencontre avec la mort, personnage bien plus humain que son apparence effrayante — et sa réputation — ne l’eût laissé supposer, et tout autant que le titre original de l’œuvre — Der müde Tod (la Mort lasse) — nous l’annonçait.

La mort est fatiguée. Elle n’en peut plus d’exécuter les ordres du Tout-Puissant. À la fois inquiétante et inquiète, elle propose à la jeune femme un impossible défi, un combat singulier que celle-ci accepte. L’immense cathédrale fantasmagorique, cadre de leur entretien, abrite — représentation admirable — une multitude de cierges, symbolisant les âmes. Trois d’entre eux sont près de s’éteindre à jamais. Si elle parvient à leur éviter ce sort, elle sauvera son amoureux.

Tout se joue, on le voit, sur le terrain de l’impossible — à l’image du dialogue avec la mort —, de l’échec annoncé.

Notre héroïne a voulu payer de sa personne — et de son corps — en buvant le poison. Ce faisant, elle avait suspendu le temps — l’horloge marquait vingt-trois heures, et lorsqu’elle retournera au village, les aiguilles de l’église indiqueront exactement la même heure. Lui restera alors — nous y reviendrons — un ultime défi à relever. À présent, il lui faut incarner , à plusieurs époques — autrement dit à travers les âges — le combat contre la mort… et contre la montre.

Avant d’évoquer brièvement ces trois épisodes, revenons un instant sur la scène du poison. Il suffit à l’héroïne de vouloir le boire pour se voir transportée auprès de la mort. Cette absence, ce suspens sans conséquence néfaste4 est le sésame que Lang offre à l’amoureuse courageuse pour rejoindre son bien-aimé. La magie ici mise en jeu — condition d’existence même du film — est celle que l’on retrouve aux derniers instants de l’œuvre, celle qui sauvera poétiquement le couple5 .

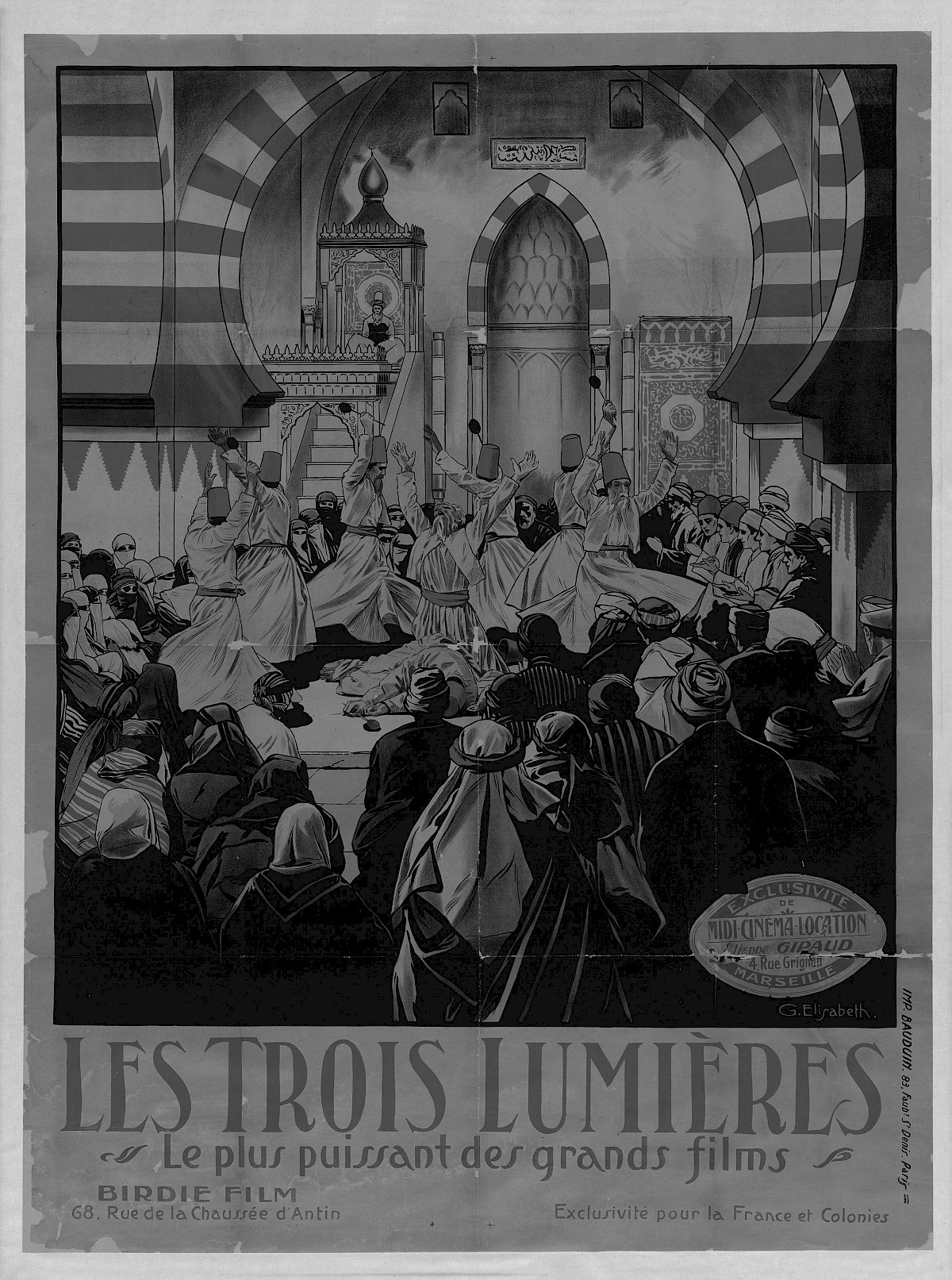

Trois lumières donc : trois âmes que la jeune femme, à trois moments de l’histoire, sous des cieux très différents mais toujours exotiques, devra s’efforcer — en vain — de sauver. Dans le récit-cadre s’enchâssent trois micro-récits qui se déroulent à Bagdad, à Venise et en Chine. L’implication de la protagoniste y est totale : Lang a confié les rôles à la même actrice, Lil Dagover6 .

Notons que si une seule comédienne incarne les destinées tragiques des trois amantes malheureuses, c’est pareil pour la mort, qui a la même présence inquiétante, le même visage émacié et anguleux, le même regard transperçant, le même port altier. Tantôt voyageur, tantôt jardinier, tantôt cavalier de l’empereur ; caché derrière le serviteur maure : toujours l’impressionnant Bernhard Goetzke7 qui, dès qu’on l’aperçoit, nous rappelle la condition tragique des protagonistes.

Récapitulons. Notre héroïne s’est d’abord vu subtiliser son amant par un voyageur radicalement étranger — extérieur — à sa/la vie. Elle a fait l’ impossible en rejoignant ce dernier. Elle va tenter à nouveau l’ impossible en entrant de plain-pied dans trois histoires d’amour tumultueuses. Illusoire liberté d’agir — de modifier la réalité — que lui offre la mort dans sa lassitude.

Nous voici plongés, successivement, dans de palpitantes aventures, petits films dans le film qui sont autant de variations sur le même thème — éternel. La certitude d’un dénouement désastreux n’empêche nullement la narration. Elle la stimule au contraire à déployer toute sa force de vie pour nous plonger au cœur des situations en suspendant l’inéluctable. À chaque nouvel épisode, on se prend à y croire malgré tout.

Tout concourt à l’illusion. Qualité des acteurs principaux et de la mise en scène, richesse des décors et des atmosphères, opulence de la figuration, diversité des esthétiques : la vie est là, dans sa belle hétérogénéité, face à l’unicité lassante et lasse de la mort. Mais… la multiplicité des épisodes — des épreuves — vécus par l’héroïne, leur variété de ton et de style, ne font que renforcer l’unité du discours : la mort, toujours, triomphe. Les scènes exotiques et chamarrées, les poursuites, la magie, toutes ces péripéties qui, sous le signe de l’aventure amoureuse, entraînent ailleurs et, parfois même, font sourire, nous instillent l’oubli de l’inévitable, qui ne fera que plus d’effet lorsqu’il adviendra par celui qui, de l’extérieur , veille.

Les Trois Lumières n’en demeure pas moins une œuvre stylistiquement plurielle. Retrouvons Lotte Eisner : Lang, lorsqu’il évoquait son travail, s’est toujours opposé à la conception d’une évolution stylistique ; il a toujours insisté sur le fait qu’à chaque sujet correspond un style particulier. Le romantisme (pas si) noir de l’intrigue emprunte certaines de ses atmosphères — paysages — au peintre Caspar David Friedrich, mais on retrouve également dans les Trois Lumières l’influence de Rembrandt van Rijn — son clair-obscur —, des peintres du quattrocento, de Grünewald, Dürer ou Böcklin. Max Reinhardt8 , l’immense metteur en scène qui a — par son travail sur Sophocle et Shakespeare, notamment — revitalisé le théâtre européen de la première moitié du vingtième siècle compte, lui aussi, parmi les heureuses influences qui guident Fritz Lang, par exemple dans l’épisode du carnaval de Venise, avec ses puissantes compositions d’ombres et de lumières.9 L’expressionnisme est présent aussi, bien sûr. Pensons à l’impressionnant escalier, surnaturellement éclairé et surmonté d’un arc brisé lui donnant des allures de fusée, qui conduit l’héroïne dans le royaume de la mort. Pensons au laboratoire de l’apothicaire (corbeau, cornues, hibou, squelette…), à la chambre mortuaire finale. Lotte Eisner analyse, par ailleurs, avec pertinence l’utilisation parodique dans l’épisode chinois des contorsions d’un expressionnisme bizarre et excessif , parodie qui culmine dans la métamorphose du magicien en cactus distordu et ridicule10 .

En outre, rappelons-le, Lang recourt à la magie cinématographique héritée de Méliès pour rendre sensible l’autre monde auquel il nous confronte — apparition de la mort, téléportation de la jeune femme, représentation des défunts errants, happy end surréel… Parfois aussi cette magie, plus blanche que noire nous dit très justement Lotte Eisner, enjolive le récit d’une touche de merveilleux, nous fait sourire, nous éblouit. Pensons, dans l’épisode chinois, à la lettre gigantesque — cinq mètres de long — de l’empereur au magicien, laquelle se déploie et danse dans les airs devant ce dernier. Ou à l’armée miniature qui sort en défilant de sous le costume du magicien et se prosterne devant l’empereur — surprenant et vain présent à ce maître cruel qui ne s’intéresse qu’à la messagère dont il fera tuer l’amant. Sans oublier le célèbre tapis volant que l’on retrouvera dans le Voleur de Bagdad ( The Thief of Bagdad ) (1924) de Raoul Walsh.

Avant d’évoquer la dernière partie du film, disons un mot de ses personnages, qui sont sans nom, visant ainsi à l’universel, comme dans certaines œuvres expressionnistes11 .

La mort tout d’abord. Anti-héros désabusé aux diverses incarnations. Son personnage (aussi) rassurant (que possible) fait écho à une expérience mystique vécue par Lang dans son enfance. Dans le Berliner Tageblatt du 1 er janvier 192712 , il évoque cette rencontre déterminante avec une mort à laquelle — malade — il finit par se rendre : Je me levai pour aller vers Elle. Dans ma faiblesse, je m’effondrai. On vint, on me releva. La Mort avait disparu.

Ce souvenir transcrit consonne superbement, on le voit, avec les Trois Lumières . Lang y parle de conscience aiguë et lasse de la proximité de la Mort, d’amour mêlé de terreur et d’affection pour la Mort. Il la décrit comme une présence faite de lumière et d’ombre, à peine reconnaissable sous son large chapeau . Et Lang d’ajouter, en écho à la scène du flacon donnant accès au royaume de la mort : Puis je m’endormis, je rêvai — ou étais-je éveillé ?

Nous avons déjà évoqué les incarnations spatio-temporelles de l’amoureuse éperdue. Insistons sur le fait que le courage de l’être humain affrontant dignement son destin est incarné ici par une femme, forte et obstinée. La mort, quant à elle, n’a pas de sexe… mais ses despotiques agents sont essentiellement masculins. Le calife et ses sbires dans le premier épisode, Messer Girolamo et le Conseil des Quatorze dans le second, le cruel empereur de Chine et son archer dans le troisième.

Pointons aussi les notables, que Lang présente un par un, et que l’on retrouve notamment dans la scène de l’auberge. Personnages satiriques et grotesques, ils incarnent la vie dans ce qu’elle a de plus faux et dérisoire, contrepoint à la quête admirablement centrée de la jeune fille. Leurs tristes figures n’en sont pas moins logées à l’enseigne de tout homme, inquiétées par la présence du voyageur auxquels ils ont vendu le terrain jouxtant le cimetière ( L’or qu’il proposait était trop tentant , nous dit l’intertitre).

Puis il y a l’apothicaire. Notable certes, mais bien plus complexe que les autres. On le voit, à la nuit tombée, partir en quête de mandragores. Figure d’un abord peu amène, il recueille avec humanité la jeune femme en proie au désespoir. Il s’absente un instant, comme elle s’était absentée dans l’auberge quand le voyageur lui avait ravi son amoureux — l’absence est au cœur du film —, laissant à l’héroïne le loisir de s’évader du temps pour rejoindre la mort. Plus tard — c’est-à-dire juste après : il est toujours vingt-trois heures —, il l’empêche d’avaler le poison mais se refuse, le plus naturellement du monde, à donner sa vie pour un autre, mettant en lumière par là-même l’inhumanité de l’amour. Énergie vitale tout au long du film, source de révolte contre ce qui borne la vie, l’amour est aussi mortifère.

S’il suffit, pour que disparaisse l’être aimé, d’une brève absence de la femme qui l’aime, si la passion de celle-ci conduit involontairement mais très sûrement à la mort les amants des trois épisodes enchâssés, la dernière partie du film nous présente l’héroïne sous un jour bien différent. Elle y fait montre de toute sa violence.

Au terme de ses trois combats, la mort lui offre, en effet, une seconde chance — ultime illusion. Il lui « suffira » de lui apporter une âme en échange de celle de son bien-aimé pour le retrouver.

Cette prolongation inattendue du — faux — suspense est une véritable trouvaille dramaturgique. Le fil narratif se retend, générant d’intenses moments d’espoir. La dernière chance se démultiplie, condensant et enrichissant toujours davantage le message.

Nous ne sommes plus dans le temps suspendu où l’horloge marque inlassablement vingt-trois heures mais dans celui de l’histoire-cadre, qui se resserre au maximum grâce à ce tour d’écrou : les tentatives s’enchaînent, rythmées par les mots, inoubliables, terribles, prononcés par l’apothicaire, par le mendiant, par les vieillards de l’hospice. Comment peut-elle leur demander de mourir ? De leur vie, ils ne donneront pas un jour, pas une heure, pas un souffle ! La violence de la réponse est celle de l’instinct de vie — celui-là même que manifeste de la plus intense des façons tout au long du film l’amour indéfectible de la jeune femme pour son fiancé.

La beauté tient ici à l’intensité frénétique de la quête — nous sommes, contre toute raison, de tout cœur avec l’héroïne — et à celle de la réponse absolument humaine des malheureux protagonistes — si l’on ne peut rien contre la mort, on ne peut pas davantage contre le désir de vivre, quel que soit l’âge ou la condition. Nous ne sommes pas, je pense, de leur côté, mais notre bonne conscience en est affectée : aveuglés par notre empathie pour la malheureuse jeune femme, nous avons désiré la mort d’un — de plusieurs — de nos semblables !

Nouveau tour d’écrou : après avoir tenté de redresser le destin de trois exotiques amoureuses, après avoir plaidé sa cause auprès des êtres les plus susceptibles de l’épouser, la jeune femme se voit confier par la mort la responsabilité directe de sa lassante et harassante mission. Un nourrisson va mourir devant ses yeux dans l’incendie de l’hospice où, ironie du sort, les vieillards qui n’eussent pas cédé un souffle de leur vie vont périr. Elle est littéralement à la place de la mort13 , avec plus de pouvoir qu’elle : elle peut sauver cet enfant… ou son bien-aimé. Elle retrouve son humanité en sauvant l’enfant, et n’a plus qu’à se donner à la mort.Voici les amants réunis pour leur dernier sommeil dans la chambre mortuaire. La mort bienveillante les fait se relever ; Lang, également bienveillant, les libère de leurs corps, par la vertu d’une ultime surimpression. Libre à nous d’y voir un happy end . En tout état de cause, la mort ne pouvait pas faire plus. Le couple enlacé gît au premier plan, tandis que la mort prend leurs doubles sous son aile. Les protégeant de sa cape, elle les conduit hors de la crypte. Nos trois personnages se retrouvent en pleine lumière — une autre lumière — à gravir une colline. La mort s’efface alors pour leur laisser libre le champ… élyséen. Il est minuit — l’heure suspendue.