Le cinéma reclus (2)

Revoir confiné Nobody Knows peut susciter chez le spectateur un sentiment étrange : l’impression d’un engourdissement provoqué par la solitude et l’isolement des personnages et, dans un même élan, la sensation presque magique d’un éveil perpétuel.

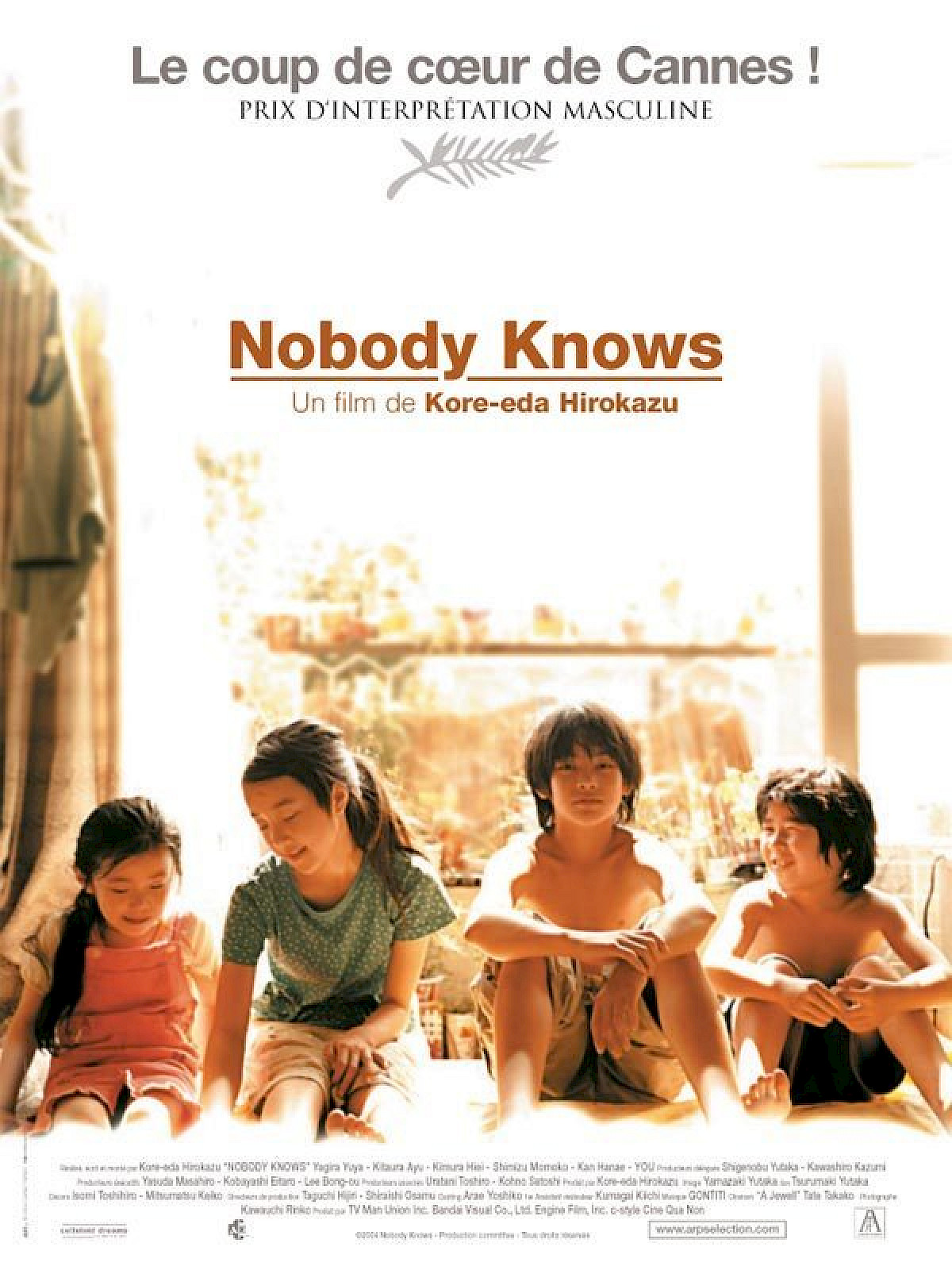

Ceci tient peut-être au fait que Hirokazu Kore-eda s’attache avec une infinie délicatesse à scruter dans quelques pièces et lieux les faits et gestes quotidiens de ses jeunes abandonnés. Quatre enfants de pères différents viennent de déménager avec leur mère en catimini dans un petit appartement à Tokyo. Seul Akira, le plus grand, a la permission de sortir pour aller faire les courses tandis que ses frères et soeurs, confinement oblige, ne peuvent même pas aller sur le balcon. Leur mère s’absente soi-disant pour le travail, pour des durées assez longues, jusqu’à ce qu’un jour elle parte et ne revienne pas. Les jours, les mois, les saisons passent. L’argent vient à manquer. Les enfants, à l’abri des regards, vivent dans des conditions de plus en plus précaires.

Et le drame finira par avoir lieu, implacable, sans issue, selon une affligeante logique. Mais Kore-eda a l’intelligence ‒ et cela vaut pour l’ensemble de son film ‒ de filmer sans grossir le trait, d’éviter les cris et les larmes, en gardant une distance attentive dans le regard porté sur ces enfants. Mais comment s’y prend-t-il alors pour faire palpiter chacune des scènes du film ? Au travers notamment de plans serrés sur les mains et les pieds des enfants qui tentent de trouver de quoi s’occuper : Akira, ne pouvant aller à l’école, assis à la table à manger, tente d’apprendre par lui-même, la main tendue sur un livre ; sa sœur, par terre, fait jouer ses doigts sur un petit piano. Dans d’autres séquences, concentrée, elle accroche le linge, puis met du vernis à ongle et tache le sol ; la plus jeune, elle, dessine à la craie ; ou cet autre plan encore où elle et son frère ont les mains dans la terre des pots des plantes sur le balcon. Avec un tel découpage des plans, des corps et des objets qui sont filmés de façon décentrée et fragmentée, on se rapproche du documentaire, dans lequel justement le cinéaste adopterait une distance attentive sur ce qu’il montre. Les scènes palpitent : elles sont dévoilées comme par surprise, dans le surgissement imprévisible de leur accomplissement. Ces enfants semblent agir à l’insu de la caméra.

À l’inverse, quand Akira est dans la rue, accompagné ou non, il est généralement filmé d’un point plus éloigné, ce qui témoigne aussi de son isolement. Il arrive que la caméra bouge sensiblement. Elle est par exemple soudain prise de soubresauts dans le train, ou accompagne en travelling la course folle d’Akira dans la nuit de Tokyo. Dans un autre plan, Akira apparaît perdu dans ses pensées, filmé torse nu le dos contre la vitre, dans la chaleur de l’été, les gouttes de transpiration ruisselant sur son corps. Ainsi emporté par le flot de ces images où le temps semble s’arrêter, on ressent une certaine langueur teintée de souffrance. On comprend alors le désarroi et l’ennui qui gagnent les personnages. Le film procure effectivement ce sentiment mêlé d’engourdissement et de réveil : les corps sont comme accablés, piégés dans une situation d’abandon, mais la vie continue, le mouvement prenant le pas sur l’inertie avec notamment les virées au parc pour aller chercher de l’eau, l’attention portée aux plantes sur le balcon.