Dans ce conte moderne empreint de sauvagerie contenue, Veronika Mabardi évoque avec acuité et délicatesse les obstacles que peut rencontrer une jeune fille pour se (ré)approprier son corps et sa pensée.

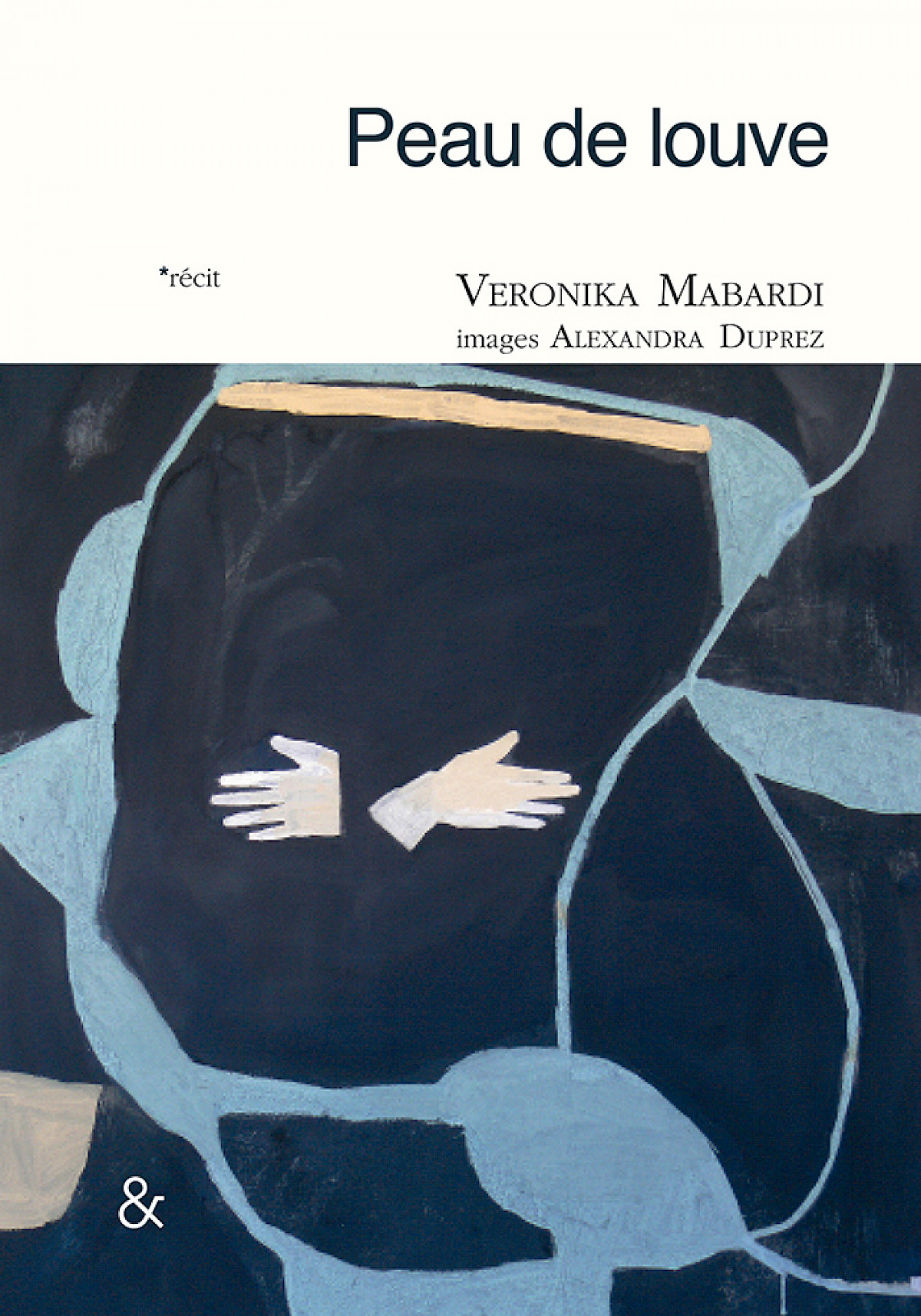

Veronika Mabardi est comédienne. Changer de peau, elle connaît. En 2019, elle publie Peau de louve aux éditions Esperluète, un récit rimé qui sera, par la suite, mis en scène et interprété par Edith Van Malder. L’ouvrage est complété par les huiles sur carton d’Alexandra Duprez, laquelle a également accompagné le précédent roman de Mabardi, les Cerfs (Esperluète, 2014). Bien que racontant une histoire singulière, celle d’une fille prénommée Muriel, cet ouvrage né sous le signe du croisement des arts touche à l’universel en laissant transparaître une multitude de vies – en marge de la société, comme du récit. L’histoire se situe à la fois dans et hors du temps : tout en abordant des problématiques très actuelles et concrètes, le texte verse dans le merveilleux et regroupe des éléments caractéristiques du conte, dont il prend explicitement la forme, telles qu’en témoignent les premières lignes :

Raconter. Quoi ? Comment ? Le monde est en morceaux.

Et partout on demande que tout soit nouveau.

Mais si, pour essayer, pour jouer, je reprends

Les règles des Anciens ? Un conte comme avant !

L’enjeu est d’emblée posé : raconter. Pour comprendre, pour dépasser les apparences, trompeuses et innombrables. Raconter toutes ces peaux qui recouvrent les corps des femmes : peaux de serpent, peaux d’ours, de cochon, de poule, de voleuse, de putain et de reine, de gueuse, une peau de vieille, enfin, et, bien sûr, de louve. Peau de louve est le récit d’une transformation continue. Au fil des saisons, la petite fille curieuse du premier printemps apprend à habiter sa peau de femme, celle que les amis de son père regardent avec concupiscence :

De biais, par-dessous, ou plantés sur son corps, les yeux la dévorent. Bouches ouvertes, lèvres pincées. Chaque visage a sa façon de la jauger. Son corps irradie, attire les regards. Ce corps, elle ne peut pas le retenir. Elle voudrait qu’on jette sur elle un manteau, ou une peau d’âne, comme dans le conte.

Ces peaux n’ont pas de rôle tranché, elles permettent de se soustraire aux regards comme d’en essayer de nouveaux, de jouer avec les conventions pour plaire, ou encore de se dérober aux rôles imposés. Se travestir équivaut aussi bien à s’esquiver qu’à élargir sa conception du monde en revêtant d’autres vérités ; autant de peaux que de regards, autant de voix qu’il y a d’histoires. Celle que raconte Veronika Mabardi est portée par une langue douce et râpeuse comme celle d’une louve, une langue qui saute les lignes pour rejoindre la rime ou s’en départ lorsque les règles n’ont plus de raison d’être, lorsque plus rien ne fait sens. Reste à se repérer au gré des apparitions indissociables de la forme choisie, celle du conte : on rencontre les figures à peine masquées de la sorcière, du dragon-gardien, du monstre et même du preux chevalier ; mais, attention, les rôles sont mélangés ! Muriel n’a besoin de personne pour la sauver, si ce n’est d’une apparition animale que, peut-être, elle a inventée.

Elle serre des mains, sourit, fait un effort,

Mais son âme a depuis longtemps quitté son corps.

Son âme s’est enfuie et, collée au plafond,

Voit la scène, soupire et les traite de cons.

« Qu’ils me matent, on s’en fout, la vraie vie est ailleurs,

Ils sont vieux, ils sont tristes, ils ne me font pas peur.

La sorcière est cette vieille femme qui hurle à la nuit, contre la ville et « ceux qui dorment leur vie ». Elle exhibe un corps cousu de cicatrices, un corps vivant et resplendissant en dépit des années passées – ou grâce à elles. La sorcière interpelle et provoque Muriel, désespérée par ses mésaventures, en la confrontant à la réalité de sa peau abîmée. « Elle n’a plus de peau, de colère, rien qui fasse frontière avec la douleur d’autrui. » Ses paroles agissent comme une formule magique et font surgir de l’ombre, pour la seconde fois, le loup. Aujourd’hui, ce n’est plus une enfant qui délivre l’animal du collet qui l’enserre, mais le loup qui mène une femme au plus profond de la forêt, réparer sa peau blessée. La peau de louve est celle qui donne à Muriel l’opportunité de retrouver sa lumière, étiolée au fil des concessions et de ses propres contradictions.

On pourrait lire, dans ce texte, une version poétique d’un type « d’expérience-limite » telle que celle vécue par Nastassja Martin, qu’elle raconte dans Croire aux fauves (éditions Verticales, 2019). Il n’est, en revanche, pas exactement question de limite, comme l’explique Martin : la rencontre révèle qu’il n’y a pas de frontière, elle ouvre sur ce qui entoure le sujet et sur la part de ce monde qui, déjà, se trouve en lui. Comme dans l’histoire vécue par Nastassja Martin, la question qui se pose en filigrane dans Peau de louve est celle de trouver sa place dans le monde, de laisser affleurer en soi l’extérieur. Il s’agit, finalement, « de la refiguration après la défiguration »1 .

Qu’est devenue la fille reliée au monde ? Il faudrait s’arrêter pour au moins y penser.

Mais penser prend du temps.

Voilà l’une des plus belles idées qu’offre cet ouvrage tout en délicatesse : laisser la parole de côté, renouer avec sa part de terre, pour se sauver ; fuir, pour mieux revenir. Lorsque le loup, qu’enfant elle a délivré, revient chercher Muriel, on entre dans une autre temporalité : plus de vers, plus de rimes, seuls des paragraphes où se répondent encore certains sons. Lorsqu’elle revêt sa peau de louve, Muriel perd la parole. La langue cesse de raisonner à outrance, se laisse porter par le flux de la pensée, jusqu’à ce que cette pensée elle-même s’absente. Faire le vide pour mieux continuer, revenir à soi en passant par la louve et ses instincts. Oublier ce que l’on sait, ne garder que l’essentiel : la beauté ancrée au creux du cœur2 . S’arrêter, pour cesser de repousser à plus tard le moment de s’écouter. Voilà ce à quoi parviendra Muriel, à la suite de cette aventure métamorphique. « Elle trouve sa place à l’intérieur du temps. »