Un midi avec Abdourahman A. Waberi

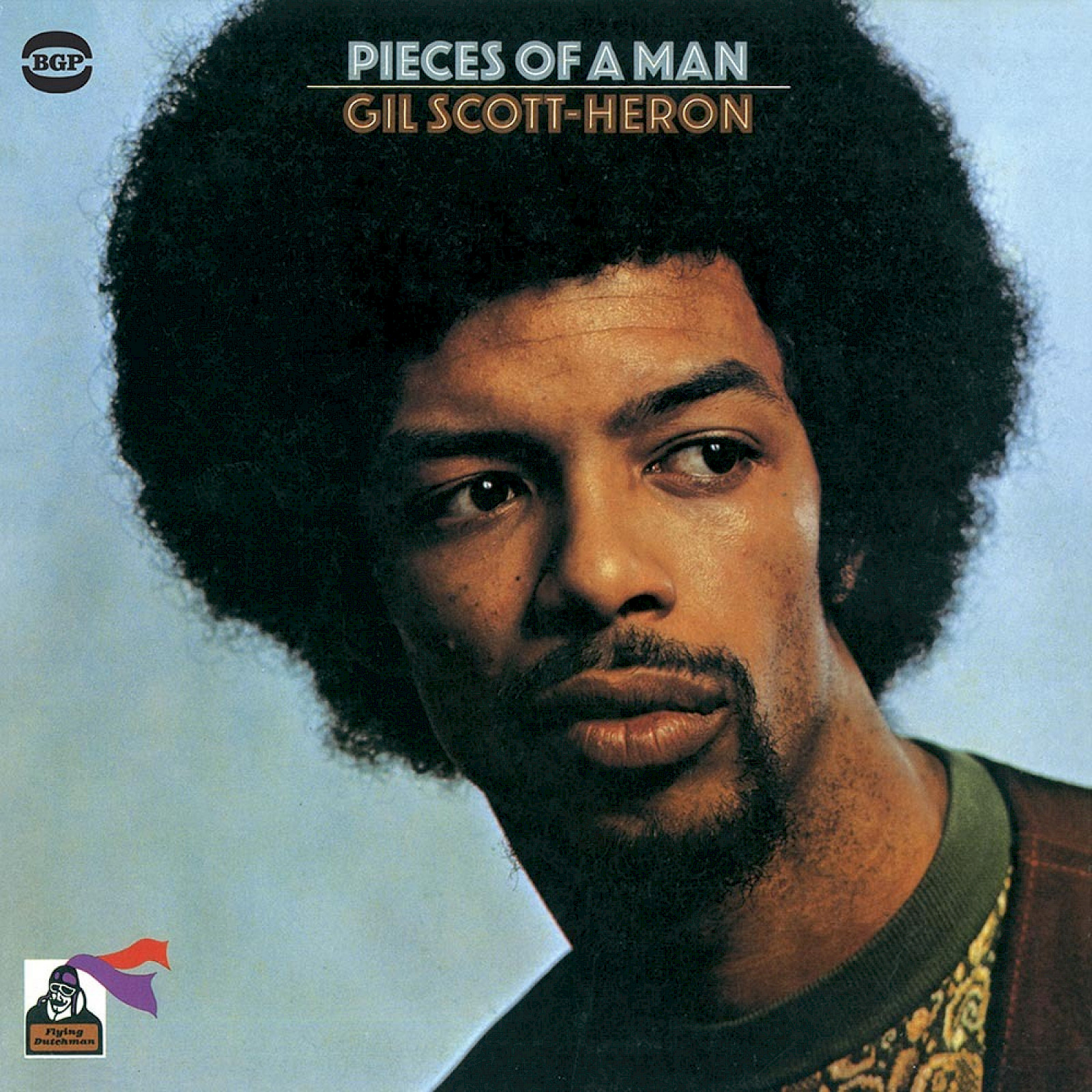

Depuis septante ans, les Midis de la Poésie nous invitent à vivre l’art pendant l’heure du dîner. Le 22 octobre dernier mettait à l’honneur Gil Scott-Heron, poète et musicien afro-américain. L’occasion de redécouvrir ses textes scandés par le plus Belge des Américains : Bruce Ellison.

Le comédien n’est pas venu seul puisqu’il était accompagné par Abdourahman A. Waberi. Nous avons ainsi pu entendre l’auteur franco-djiboutien lire plusieurs extraits de La Divine Chanson , roman qui retrace la vie de Gil Scott-Heron vue à travers les yeux… de son chat. Après un dîner, évidemment, au restaurant des Musées Royaux des Beaux-Arts, nous avons pu discuter une petite heure avec M. Waberi.

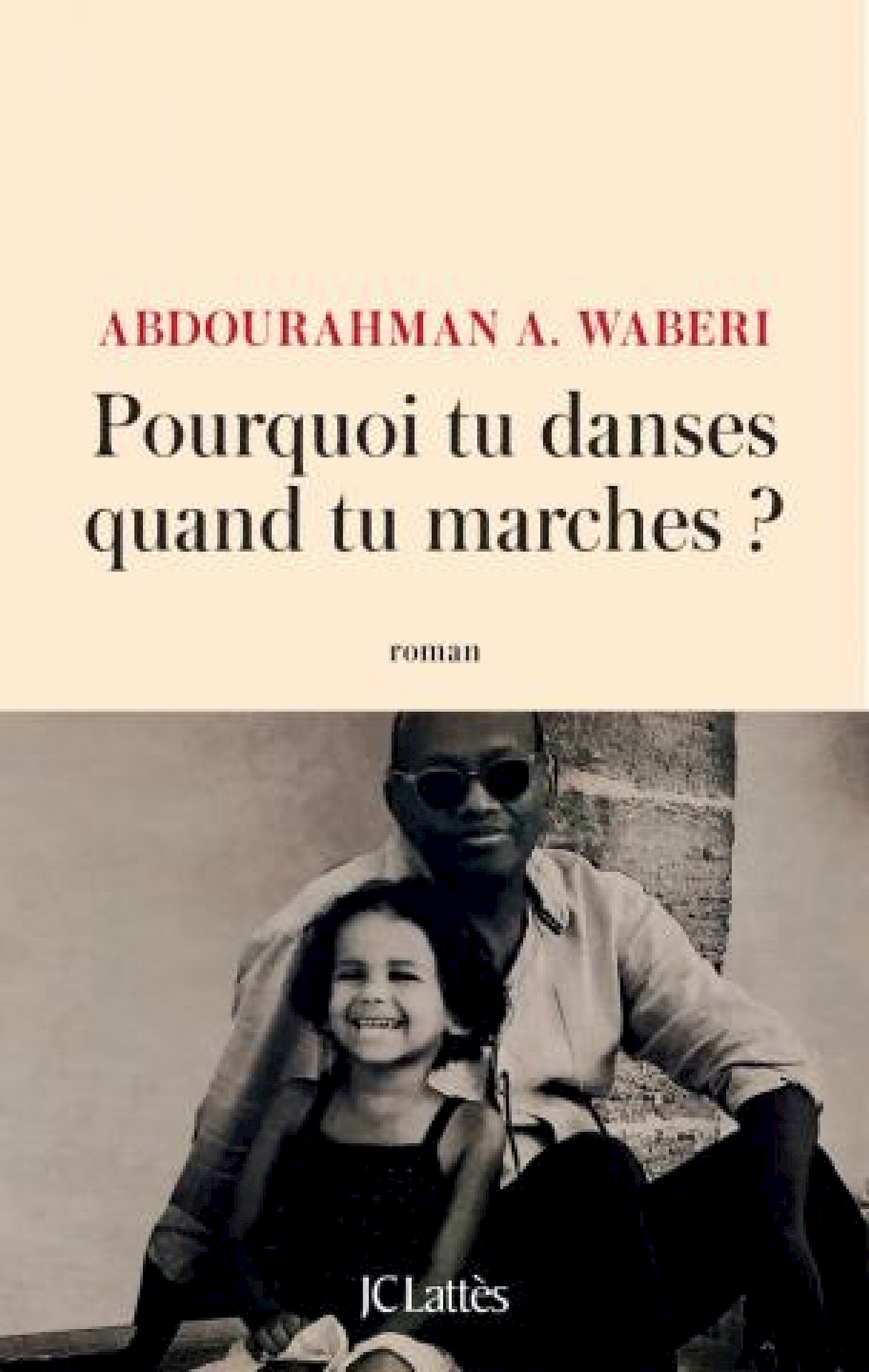

Allan Debatty : M. Waberi, bonjour. Merci de me recevoir après votre intervention aux Midis de la poésie. J’aimerais aborder avec vous Gil Scott-Heron, mais aussi votre dernier roman Pourquoi tu danses quand tu marches ? publié aux éditions Jean-Claude Lattès. Ma première question est la suivante : était-ce important pour vous d’être présent aujourd’hui à Bruxelles pour rendre hommage à Gil Scott ?

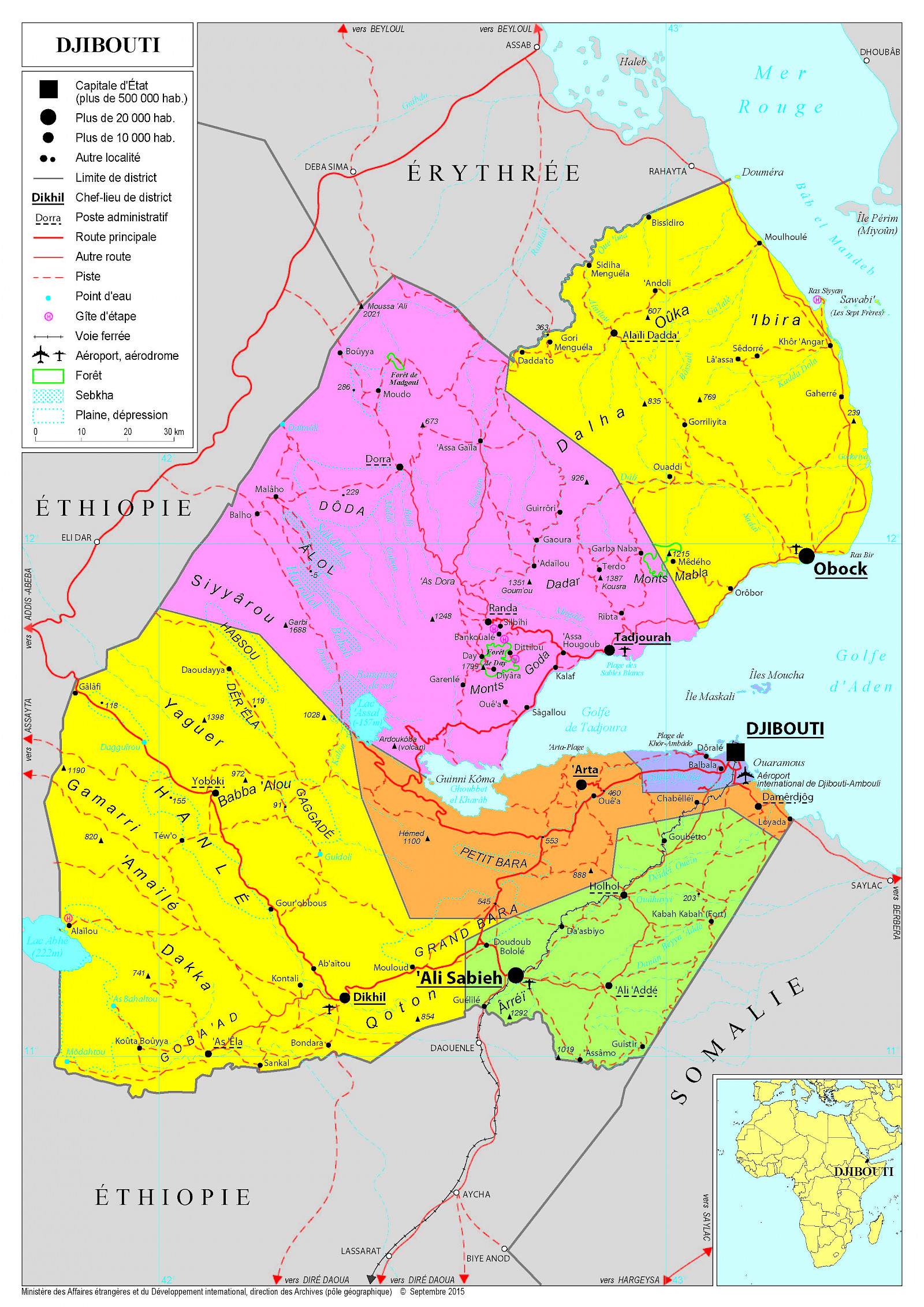

Abdourahman A. Waberi : Bonjour, Allan, et merci de m’accueillir sur Karoo. C’est toujours un bonheur de discuter avec de jeunes journalistes. Pour moi, c’était important de revenir à Bruxelles et ce pour plusieurs raisons : pour la langue française tout d’abord, pour votre espace médiatique, mais aussi pour mes compatriotes djiboutiens qui habitent ici. Quand Mélanie Godin, la directrice des Midis, m’a invité, elle m’a invité en tant que poète parlant d’un autre poète. Je suis heureux d’avoir écrit un livre ( La Divine Chanson, NdJ) sur un artiste. Je me suis mis aujourd’hui au service de Gil Scott-Heron avec l’appui d’un comédien, lecteur, africain-américain lui-même et Bruxellois depuis des années. C’était une belle célébration. Je pense que les mânes de Gil Scott-Heron sont apaisées pour quelques temps.

Pour toucher du doigt votre roman, Pourquoi tu danses quand tu marches ? , j’aimerais que l’on parle d’abord de la littérature francophone en général. J’ai l’impression qu’elle s’ouvre à la littérature qu’on appelait « périphérique » et ne reste plus coltinée à ce qui s’écrit à Paris. Partagez-vous cet avis ?

Oui, bien sûr. Un Belge, un Djiboutien ou un Congolais a fortiori, comprennent ce mouvement. En 2007, nous avons écrit un manifeste avec quarante-quatre écrivains, souvent de la périphérie – des auteurs africains, maghrébins, belges, suisses ou québécois – mais aussi de l’intérieur, des Français de l’hexagone aux esthétiques vagabondes. Dans ce manifeste nous disions plusieurs choses. D’abord que la langue française appartient aux usagers, pas aux États ou aux institutions. D’autre part, que la langue nous appartient de manière égalitaire, qu’on soit de Port-au-Prince, de Bruxelles ou de Djibouti. La langue est un objet, un flux. C’est l’électricité sur laquelle on se branche ; je n’ai pas besoin qu’elle soit stockée dans un transformateur particulier. Il fallait casser ce monopole, qui d’ailleurs a encore cours, et qui asphyxie les esthétiques et donc les hommes et les femmes de la périphérie… Parfois, la périphérie commence dans un coin de la France. Toujours aujourd’hui, un Belge va affirmer qu’il est écrivain, parfois spécifier qu’il est Bruxellois, mais rarement qu’il vient de Liège ou de Namur.

La périphérie de la périphérie.

Voilà. Il y a à Paris, dans le monde de l’édition, un stigmate qui touche les provinciaux. Être provincial, du terroir, est considéré comme une chose arriérée, tout ça parce que Paris se veut être un centre hégémonique.

En Belgique, on parlait beaucoup de littérature régionale .

C’est ça, mais personne ne se dit régional ; on est toujours le régional de l’autre. Tout ça montre qu’il existe un centre qui veut imposer ses goûts. Or, la francophonie – qui va jusqu’au Katanga voire commence peut-être au Katanga – est une énergie qui non seulement permet d’apaiser la dichotomie entre centre et périphérie, mais fait aussi entrer la littérature hexagonale dans la danse. En effet, la littérature francophone est plus large : la littérature française de France n’est plus qu’une littérature régionale de la francophonie. (rires)

On le voit aussi dans les institutions. Je pense à Boualem Sensal avec son roman 2084 , ou J. M. G. Le Clézio qui vous a cité dans son discours pour le Prix Nobel…

J’en suis très fier !

Il parle souvent de l’Île Maurice dans ses œuvres, même s’il habite en France. Il y a aussi Yasmina Khadra qui vend énormément.

Oui, mais Éric-Emmanuel Schmitt vend autant, Amélie Nothomb vend autant… Les succès de librairie s’expliquent par d’autres facteurs. En tout cas, vous avez cité des auteurs qui ont cette esthétique de l’extérieur. Le Clézio faisait partie de ce collectif d’auteurs dont je parlais et, lors du Nobel, il a affirmé qu’à travers lui, c’était la littérature francophone qui était honorée. La journaliste française qui l’interviewait ensuite lui a dit : « la littérature française », ce qu’il a corrigé en répondant francophone puisque française . La France n’est qu’un élément ; ce n’est pas à nous de demander une petite place. Aujourd’hui, on possède la masse critique extérieure suffisante pour affirmer que la France, non, l’institution littéraire française, n’est qu’un des fleuves de l’océan francophone.

Pour nous centrer sur votre roman, Pourquoi tu danses quand tu marches ? , je voudrais parler avec vous de la forme de celui-ci. Elle est assez moderne : inclusion de passages quasiment poétiques marqués par des retours à la ligne, insertion d’une lettre destinée à Anne Frank. Pourquoi combiner les registres ? Est-ce une nécessité dans la littérature contemporaine de sortir de la pure fiction balzacienne ?

Je suis un homme du vivant, du monde actuel, tout en étant enseignant et donc proche des mouvements esthétiques. J’ai toujours trouvé artificiel ce modèle naturaliste, linéaire, avec des personnages hauts en couleur qui surplombent le récit… Ce n’est qu’un artifice, qu’on considère pourtant comme étant la norme tandis que les esthétiques qui s’en écartent sont pointées du doigt. Cela me semble paradoxal. Quand on discute dans un café, on se coupe, on change de sujet. Il n’y a pas de plan en trois points dans la vie réelle. (rires) La polyphonie m’a toujours semblé plus naturelle dans une œuvre. C’est peut-être simplement lié au fait d’être francophone : nous n’avons pas cette hiérarchie classique. J’ai toujours été sensible à l’hétérogène, à l’hybride. C’est un minima, pour moi, de mélanger la prose avec des lettres, de la poésie, des extraits… Dans La Divine Chanson , il y avait des pistes, des intermèdes, comme sur un CD.

L’hybridation est plus naturelle que la reconstruction formelle omnisciente.

Oui. La vie n’est pas linéaire, mon ami. (rires)

Tant que l’on parle de forme, votre roman est également construit sur la forme d’un conte oral. Je pense aux adresses du narrateur à sa fille Béa, à la répétition de certaines informations comme pour s’assurer que l’auditeur suive bien la progression. Pourquoi votre narrateur prend-il cette figure de conteur ?

Là encore, c’est presque naturel. Je cherche la polyphonie, je casse l’ordre formel linéaire. La vie se raconte d’une manière incarnée. C’est ça le conte : une parole habitée. Ainsi, je joue sur le registre performatif : on se tait, on lève la voix, etc. Le conteur est un excellent performeur. On y retrouve une des esthétiques du Sud : la voix du conteur traditionnel…

Comme les griots ?

Oui, les griots, les poètes chez les haïtiens aussi. C’est une prise en charge de la parole. Plus pragmatiquement, cela mime également le conte que ma grand-mère m’a raconté.

Oui, il y a une mise en abîme puisque grand-mère Cochise, elle aussi, raconte des histoires.

Il y en a même une troisième puisque Aden, le personnage principal, va retrouver le cahier d’un proche.

Celui de son oncle.

Celui de son oncle Aden, son homonyme, qui est une sorte de prêtre, d’imam de brousse. Tisser la parole et la mettre en valeur, c’est le rôle du poète et, je suppose, celui de l’écrivain.

Le narrateur, en plus d’être conteur, a aussi une posture d’écrivain. Il écrit d’abord des dissertations scolaires puis des lettres. Finalement, il se lance dans la fiction. Une nouvelle mise en abîme de la pratique d’écriture.

Absolument ! C’est un roman qui travaille les matériaux biographiques. Il y a deux choses dans le roman, si on peut le synthétiser. Premièrement, comment dépasser la douleur et en faire une arme miraculeuse comme dirait Césaire. C’est le blues, par exemple, on en parlait pour Gil Scott. Dans le roman, le personnage se soigne, dépasse ses limites grâce à la lecture. La deuxième chose, c’est l’émergence d’un écrivain. Là, je n’ai pas inventé l’eau chaude : c’est mon histoire personnelle. Cet enfant souffreteux, à l’âge de sept ans, ne peut pas se dire : « Je vais devenir écrivain. » Il lit pour oublier la douleur : des BD comme Achille Talon, Picsou magazine… cela va jusqu’aux philosophes. Dans un premier temps, c’est un soulagement. Petit à petit, le langage, comme nous l’apprend Foucault, devient pouvoir. En maîtrisant le pouvoir du langage, d’autant plus d’une ancienne langue coloniale, le narrateur gagne du pouvoir sur ses parents, sur ses proches…

Sur les caïds de son école.

Sur les petits caïds… C’est encore une histoire vraie. Je me suis rendu compte qu’ils aimaient la langue fleurie, les mots longs, les adverbes. Quand j’arrivais à placer un inopinément , un malencontreusement , comme si j’étais payé au kilomètre. (rires) C’est une information vraie, que j’ai vécue. On voit aussi l’importance des mots dans les discours politiques : les adjectifs qui claquent, les anglicismes maintenant.

Selon le bord politique, plutôt vers le classique ou vers le clinquant.

C’est ça. Si on est plutôt libéral, on parle franglais . Si on est plutôt du côté de Fillon, il faut absolument citer Chateaubriand.

Du côté de la France Insoumise, il y a cette position de professeur de la part de Mélenchon.

C’est autre chose. Mélenchon joue le tribun : la langue est la matière du peuple, elle fait partie du decorum .

Je suis obligé de faire le parallèle avec votre métier de professeur, notamment en création littéraire, puisque plusieurs passages du roman sont métatextuels. On vient de parler des mots longs qui plaisent aux petits caïds, le narrateur dit à sa fille que les mots sont aussi importants que la nourriture et l’air… Surtout, vous donnez trois conseils pour bien écrire.

(rires)

Je me demandais si ces conseils faisaient partie de ceux que vous donnez à vos étudiants.

J’ai été aussi longtemps professeur de lycée. Ces trois conseils, je les aurais donnés à des collégiens de quatorze ans. Ce sont des conseils de bon sens qu’on peut donner aussi à certains journalistes, certains thésards. L’étudiant un peu moyen qui cite du Lacan – lui-même un auteur difficile – peut ne jamais finir sa phrase. Alors s’il cite Derrida qui lui-même cite Platon… Les coupes sont importantes dans l’écriture.

J’aimerais repartir de l’un de ces trois conseils : « Utiliser vos connaissances et, en cas de panne, faire appel à votre imagination. » Votre texte est empreint de réalisme, notamment dans les descriptions de Djibouti et de la pauvreté qui y règne. Où finissent vos connaissances et où commence votre imagination ?

C’est une très bonne question. Presque une question de grammairien ! (rires) On ne sait jamais : est-ce l’émotion qui crée le langage ou le langage qui crée l’émotion ? À l’époque des dissertations à l’école, les enfants revenaient de vacances et le professeur leur demandait d’écrire leur journée idéale. Mais les enfants répondaient qu’ils n’avaient rien à dire. Le conseil alors était le même : recourez à votre imagination. Cela ne doit pas forcément être vous, mais imaginez… J’ai toujours du mal à séparer le réel de l’irréel : je n’y vois pas de démarcation. Je suis plutôt un homme de couture et de liage.

De façon plus générale, quelle est la part de biographie par rapport à celle de fiction dans votre roman ?

Ce que je cherche, c’est la vérité des émotions. J’ai gardé l’essentiel de mon histoire, mais ce qui est faux – ce que j’appelle la marqueterie – ce sont les personnages secondaires ainsi que la découpe du texte. Les personnages principaux, eux, sont les mêmes.

C’est l’ illusionnisme de Maupassant.

Tout à fait. Il y a un artifice, mais il est naturel : personne n’est réaliste, de même que personne n’est linéaire. Cette histoire d’écriture linéaire nous vient des historiens.

Ré-écrire a posteriori pour donner sens.

C’est ça. Ils ont écrit, par exemple, la Grèce antique comme ferment de l’Occident. Ils ont coupé les périodes et aplati un passé sur lequel ils n’avaient plus de prise : la Renaissance, l’âge d’or… Quand l’écriture moderne est arrivée, elle a mimé ce mouvement. D’ailleurs, les premiers auteurs écrivaient des chroniques. Ces mêmes chroniques ont pollué la littérature. Il a fallu attendre le XXe siècle, presque hier, pour déconstruire cela et affirmer que la réalité est tout autre. Je pense aux poètes de Dada, par exemple.

Votre roman est très drôle par endroits. Je pense au chat Pompidou qui aime les prépuces à l’huile d’olive . (rires) Quelle place donnez-vous à l’humour ? Vous imposez-vous des limites ?

L’humour est la politesse du désespoir, comme le dit l’adage. Pour le chat Pompidou , c’est une punchline sur celui qui a été mon premier président, puisque Djibouti était française. Tout le monde était gaulliste, puis, à sept ans, j’ai vu Pompidou lors d’une visite. J’avais mon petit drapeau bleu-blanc-rouge… De même, dans ma première trilogie, j’utilisais souvent la figure d’Arthur Rimbaud.

C’est le nom donné au Centre culturel du quartier, si j’ai bonne mémoire.

Oui, mais c’est aussi la place principale de la ville. En tant que figure esthétique, Arthur était un signe. Je devais l’appeler dans chaque roman, le harceler presque : « Toi qui as voulu faire de l’argent sur mon dos, es-tu parti ? » À la fin de la trilogie, je le tuais : « Ils ont bien fait, mes frères, de te jeter dans l’eau ! » Je répondais là à l’une de ses lettres. Ce jeu intertextuel à travers les siècles était aussi un jeu avec les lecteurs, qu’ils soient férus de littérature ou qu’ils connaissent l’histoire de Djibouti. J’aime mélanger les registres : Raoul Vaneigem avec Emmanuel Kant. Il faut un peu les bousculer.

Parfois, l’humour va jusqu’à ce que j’ose appeler un désespoir de classe avec les habitants du quartier qui confondent Socrate, le philosophe, et Sócrates, le footballeur brésilien. La culture valorisée vient de France : on apprend les noms de départements à l’école, mais rien à propos du général Nasser qui est pourtant adulé par la population.

Là, je vois que tu flaires l’histoire des classes. Je suis moi-même un transfuge de classe – la notion est abordée chez Annie Ernaux et chez Didier Eribon, qui est un ami. Un enfant de classe populaire s’élève dans le cercle artistique… Cela débouche sur des retours problématiques. Une fois adulte, il veut encore parler des classes populaires, mais il risque des les embellir ou au contraire de les noircir. De plus, mon histoire se passe pendant l’époque coloniale. Ce n’est plus uniquement une division de classe, mais aussi de race : tu quittes ta classe sociale, ta langue et tes références culturelles pour épouser celles du colonisateur.

À Djibouti, les habitants se divisent alors entre les « vrais » Djiboutiens, qui aiment la France, et les étrangers, les immigrés.

Bien sûr ! Djibouti était entouré d’un barrage, comme si pour entrer dans Bruxelles il fallait traverser une frontière. Dans ce cas, les Belges ne sont plus considérés par les Bruxellois. La colonisation crée une hiérarchie qui prend en compte la race, la classe et la religion. En Algérie, on a inventé les Français musulmans . Alors que les Français étaient étrangers en Algérie, ils sont devenus la norme et ont affirmé que la majorité algérienne était musulmane. Mon narrateur-enfant le vit, mais ne comprend pas tout cela. Je suis né en 1965, il y avait déjà un mouvement indépendantiste, même s’il était étouffé. J’avais un oncle en prison que je suis allé voir avec ma maman. Il avait été arrêté pour « lutte coloniale ». Heureusement, il était né à Djibouti-Ville, donc on ne pouvait rien dire. Mais ses « collègues » étaient traités d’étrangers… Chose facile quand on sait que la frontière avec la Somalie ne se trouve qu’à 12 kilomètres. Quiconque devenait résistant était un étranger. Celui qui soutenait la France était un Djiboutien. Gamin, quand je suis allé voir mon oncle en prison, j’ai demandé à ma maman ce qu’il avait fait. Elle n’a pas voulu répondre dans la prison, mais ensuite elle m’a dit qu’il était « expulsable ». Comment était-ce possible alors qu’il était né ici ? Quand je lui ai demandé ce qu’était la colonisation, elle m’a répondu : « C’est quand ils sont plus forts que nous. »

J’aime beaucoup cette définition, que vous avez reprise dans le roman d’ailleurs.

Je l’ai vécue. Une mère d’une classe populaire ne peut pas mieux expliquer le fait colonial. C’est la vérité.

On parlait de transfert de classe. Dans votre roman, on voit que l’élite intellectuelle est composée de personnes qui terminent le lycée puis vont étudier en France. Cela a été votre parcours, mais aussi celui de Mouna-Hodan Ahmed, votre compatriote écrivaine. C’est un passage obligé ?

En tout cas, c’était le cas pour tout le monde, dans tous les pays. Il a fallu attendre les années 70 pour que les nations africaines se dotent d’universités et que les étudiants africains passent par leurs écoles nationales. Déjà dans les années 30, Senghor et Césaire se rencontrent en France pendant leurs études et ils y forment la Négritude. Le courant des étudiants africains qui vont en Europe pour obtenir des diplômes puis deviennent présidents de leur pays, ambassadeurs, écrivains… C’est historique. Maintenant, c’était encore plus critique à Djibouti puisque l’on avait qu’un seul lycée. Je vais un peu t’agresser. (rires) La Belgique a laissé une vingtaine de bacheliers quand le Congo a pris son indépendance.

Vingt bacheliers et plusieurs milliards de dettes…

Oui. Vingt bacheliers, ce n’est même pas un quartier, même pas une classe dans un lycée, pour un pays pourtant si grand.

En formant les élites, vous êtes certains qu’ils vont vous représenter.

(rires) Si des colonisateurs forment une élite, la première chose qu’elle va faire c’est défendre leurs intérêts. C’est de bonne guerre. Historiquement, il est inconcevable qu’après toutes ces années de colonisation, la Belgique ait laissé vingt bacheliers. À Djibouti, en 1977, on n’était pas loin de cette situation-là. Les premiers bacheliers djiboutiens sont de 1962, il me semble.

Des systèmes étaient mis en place par les métropoles pour faciliter l’accès aux études dans les pays colonisateurs ?

Non. Honnêtement, tous les colonisateurs pensaient que les autochtones n’avaient pas besoin d’être éduqués. À la limite, les habitants pouvaient avoir un Bac technique pour faire un métier concret. Au mieux, on formait de bons infirmiers ou des prêtres. C’est pour ça que vous avez une pléthore d’anciens religieux dans les dirigeants africains. Kayibanda au Rwanda, Boganda en Centrafrique… Non pas car ils voulaient être prêtres, mais parce qu’aller au séminaire était la seule issue.

Cette culture du colonisateur s’étend dans votre roman jusqu’au « livre magique » de l’oncle dont on comprend qu’il s’agit d’une version du Petit Prince apportée par des missionnaires français. On a l’impression que Djibouti est un creuset où se fusionnent toutes les religions : les totems des ancêtres, l’islam, le catholicisme et surtout la figure du Christ. Comment vit-on ce mélange ?

Dans les grandes villes africaines, c’est monnaie courante. À Djibouti, encore, on n’en est qu’à trois. Si vous prenez le Congo, on peut en compter quarante. Cela va vite avec toutes les variantes possibles, notamment dans le protestantisme. Si vous voulez, on peut lancer notre propre branche demain matin.

Faisons ça ! (rires)

C’est un business aussi. Les imaginaires voyagent ; la maréchaussée a un problème. Elle se demande comment font les gens, mais ceux-ci se débrouillent très bien. Quand on parle de la circulation des signes et du langage religieux, on peut parler du langage tout court. Comment fait-on à Kinshasa ? C’est très simple ! Je suis un Congolais, même pas de langue maternelle lingala. Mais comme j’habite à Kinshasa, je parle lingala puisque c’est la langue véhiculaire. Je viens du fin fond du Maniema. Ma mère et mon père ont deux dialectes différents. Je connais donc déjà trois langues auxquelles je rajoute le swahili quand je change de région. En plus, je peux connaître la langue spécifique à mon quartier et une langue internationale apprise à l’école.

Et pourquoi pas la langue de ma religion comme les musulmans qui apprennent l’arabe pour lire le Coran.

Voilà ! En fait, les individus distribuent : la langue de la maison, du quartier, de la ville, de l’administration. Tout cela peut se dérouler en une seule journée ! C’est ce que j’appelle la vie. Le monolinguisme est en fait français. Même en Belgique, vous avez trois langues officielles. Ce que je dis pour la langue vaut également pour la religion. Les esclaves en Afrique, en Haïti, au Brésil, pratiquaient leurs religions malgré l’interdiction : quand ils voulaient célébrer tel dieu vaudou, ils disaient que c’était pour la Saint-Jean. C’est un système hybride où l’on reprend tous les Saints, que l’on célèbre, mais on célèbre en même temps ses propres dieux. Il n’y a pas de séparation, la séparation est marquée par le pouvoir.

On découpe à nouveau a posteriori.

Les esclaves l’ont bien compris. Ils ont demandé à la femme blanche pourquoi elle chantait. Quand elle a répondu : « Noël le 25 décembre », ils ont approuvé et chanté avec elle tout en célébrant leurs propres croyances.

Le sapin de Noël est lui-même emprunté des traditions païennes du solstice d’hiver.

Exactement. Même ce que l’occidental veut appeler Noël est une fabrication comme tout le reste. Le syncrétisme survient ensuite.

Pour creuser un peu plus profondément, on remarque chez vous, en tout cas chez votre narrateur, un éloignement face au fait religieux. Il ne comprend pas comment les vieillards peuvent suffoquer lors des pèlerinages à La Mecque, pourquoi sa tante croit au créationnisme comme elle croit aux histoires sur les prostituées du quartier…

Je tire sur tout ce qui bouge. Le narrateur se forme, il cherche donc à comprendre les choses qu’on lui présente. J’en discute d’ailleurs avec ma fille : comment expliquer le fait religieux à un enfant ? C’est quoi la religion ? C’est qui Jésus ? Pourquoi ils ont été méchants avec lui ? Les enfants conçoivent très vite la martyrologie. Le fait religieux de base est très enfantin. Même un enfant comprend que ce n’est pas cohérent.

On touche aux paroles de Gil Scott-Heron que vous avez lues tout à l’heure : « Get high as you can on Saturday night. Go to church on Sunday to set things right ».

C’est ça. C’est un conte à dormir debout. Mon narrateur-enfant remet en cause le discours officiel sur la religion. C’est le signe d’une maturité normale.

J’ai une dernière question pour vous. Vous détournez les clichés coloniaux concernant les Africains notamment dans cette phrase : « Ma fille a le sang africain, mais pas paresseux, celui des nomades. »

Encore une punchline ! Ma petite fille est très énergique, car à la fois Milanaise, Suisse et Sicilienne. Comme moi j’étais Africain-Africain, il me fallait une bonne phrase : pas paresseux, car nomade.

Que pensez-vous du grand retour du nomadisme à l’heure de la dématérialisation ?

C’est le nomade de Deleuze, un nomadisme intellectuel. Les nomades ne sont pas de vrais nomades, en vérité. Nous avons inventé une mythologie du nomadisme. Mes arrière-grands-parents étaient nomades, mais ce n’était qu’un mode de vie, comme nous en vacances à la montagne.

Ce n’est pas une course continue, plutôt le passage d’un relais à un autre.

C’est très organisé. On ne prend pas de risque. Il n’y a pas de hasard. Ce n’est pas le vagabondage poétique. En fait, le nomadisme est très routinier et très emmerdant. Il fallait minimiser les pertes : on n’envoie pas les troupeaux et les enfants dans une zone s’il n’y a pas assez de nourriture dans les pâturages. Le nomadisme de Deleuze, ce n’est pas pareil, il a créé un autre concept à partir du mot et parler de nomadisme pour la vie contemporaine dématérialisée, c’est encore autre chose.

Merci beaucoup.