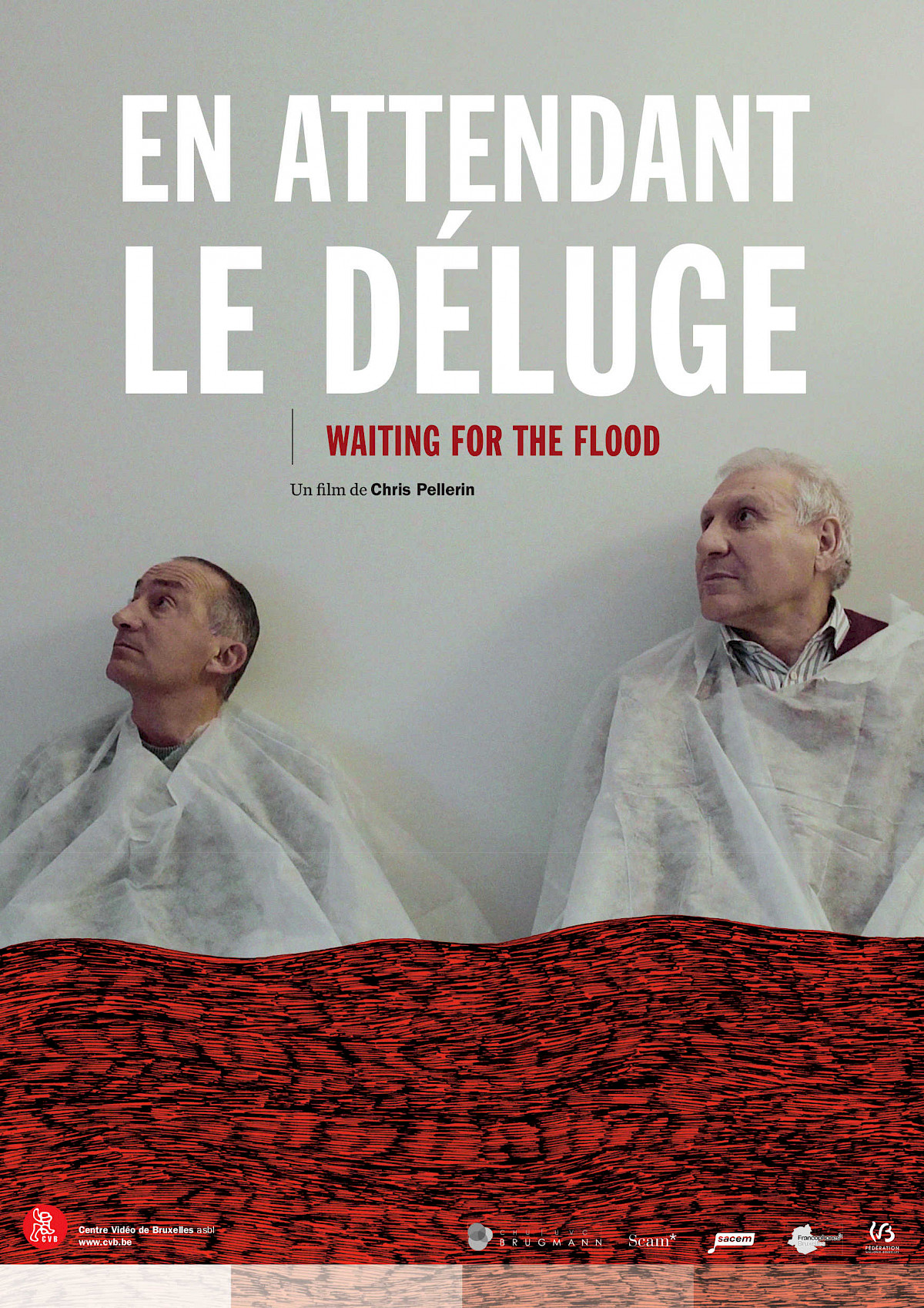

En attendant le déluge de Chris Pellerin

La maladie au quotidien

6 ans en exil à Bruxelles, 948 dialyses, 3792 heures, 2000 piqûres… Meruzhan, arménien, compte beaucoup de choses. En attendant et pour tenir debout, il ne cesse de reconstruire le Mont Ararat pour nous faire découvrir ce qu'était son horizon lointain. Avec lui, La légende biblique du déluge touche à son universalité. Entre récit mythique et réalité bureaucratique absurde, le film retrace le combat pour la vie de Meruzhan et de ses trois compagnons de route Nedzhib, Ardiana et Dranafil.

Ce sont des hommes proches de la mort. Des hommes aux regards blessés. Des hommes du vide. Du rien. Qui ne se sentent déjà presque plus des hommes. Mais pourtant cette faiblesse, cette fragilité, cette proximité avec le néant les rend plus humains que quiconque. Ce paradoxe est au cœur du film En attendant le Déluge de Chris Pellerin.

Comme s’il fallait toucher ce point de non-retour, cette imminence de la disparition, pour enfin subvertir les apparences, et toucher à une présence vraie.

Vraie ? Authentique, pleine, nue… Une présence, c’est-à-dire une façon de se tenir, d’être, de parler, de garder le silence. Car, au fond, il n’y a plus grand-chose à dire, ni à expliquer.

Voici les quelques lignes qui ouvrent ce documentaire au plus proche du quotidien de la maladie :

En 2015, je travaillais comme artiste intervenante au sein de l’hôpital Brugmann à Bruxelles. J’y ai rencontré Meruzhan, Adriana, Dranafil et Nedzhib. Tous ont quitté leur pays pour sauver leur vie. Ils sont atteints d’une maladie grave, l’insuffisance rénale chronique. Ils sont venus en Belgique pour se faire soigner et doivent passer par la procédure 9 ter, pour rester légalement en Belgique. Ils attendent de l’Office des étrangers qu’on leur accorde un droit de séjour pour raison médicale. En entendant leur histoire, j’ai eu envie de les filmer.

Et filmer devient ici une façon d’être avec l’autre, de l’accompagner. Filmer, ce serait alors comme montrer la relation ténue, invisible, qui se tisse avec quelqu’un.

Pour voir ce qu'il advient à partir de là. Les gestes les plus anodins, les mots sans grandeur, mais qui prennent soudain une portée poétique, car ils naissent de l’exil. Distance d’avec le pays d’origine, d’avec la langue maternelle ; distance, aussi, avec le monde, lorsque l’existence elle-même apparaît dans toute sa précarité.

C’est comme s’il fallait ce double arrachement, cette étrangeté fondamentale, pour approcher quelque chose qui serait le visage de l’autre. La question qu’il nous pose, la responsabilité à laquelle il nous oblige. Et entamer, grâce à ce questionnement, une réflexion sur notre propre exil.

Celui d’un sens qui se dérobe, d’une attente qui ne sait plus ce qu’elle attend, d’un désir qui s’épuise dans un système indifférent…

C’est en filmant ce mouvement, cet échange de l’un à l’autre, que des rencontres se produisent ; que chaque séquence se fait aussi comme le portrait caché du secteur du soin. À travers les machines, les voix du personnel, les couloirs de l’hôpital, c’est bien l’univers médical qui se dévoile peu à peu par l’expérience qu’en font les protagonistes au sein du service de dialyse.

Mais c’est également un portrait en négatif de notre propre pays, la Belgique, et des procédures d’accueil qu’il réserve. Nous apprendrons très vite que la demande de séjour de Meruzhan a, « jusqu’à ce moment, été déclarée irrecevable », alors qu’il est « en attente d’une greffe » et « reçoit durant 4 heures, trois fois par semaine, un traitement de substitution, l’hémodialyse, qui le maintient en vie ».

Film sur le bord, en équilibre, d’une discrétion exemplaire. Film de l’écoute qui fait place à l’intériorité, à l’opacité de l’autre, à l’énigme qu’il incarne.

Les premiers mots d’Adriana sont pour exprimer qu’elle ne dit pas tout, qu’elle raconte le nécessaire. Et qu’elle garde le reste. Comme pour se protéger, comme pour se défendre.

Adriana est réfugiée du Kosovo. Elle souffre d’une maladie auto-immune, le lupus, et a développé une insuffisance rénale chronique. Elle a été sauvée in extremis par la dialyse. La greffe a été déclarée nécessaire à son pronostic vital. Sans droit de séjour, elle ne peut être inscrite sur la liste d’attente pour recevoir le don d’un rein.

Ce qui frappe dans ces portraits, c’est la douceur, ou la tendresse, pour ainsi dire radicale, qui est mise à l’œuvre pour donner à sentir ce qu’une maladie fait à qui la subit. Comment elle transforme un être, comment elle bouleverse une histoire, et lui ouvre une nouvelle dimension, entre refus et acceptation.

Adriana dit, face caméra, avec un sourire désarmant : « Aussi, maintenant, je suis tranquille… la dialyse, c’est comme un travail mi-temps. Tu fais le travail quatre heures, tu retournes à la maison, c’est tout. Parfois on est fatigué, mais le travail aussi, le travail on fatigue. C’est comme ça. C’est la vie. »

Film de la patience, de la lenteur. Des déplacements les plus infimes, de l’énergie économisée, précieuse, calculée, comptée.

6 années, 318 semaines ; 6 années, c’est 52 560 heures… 6 années, j’ai fait 948 dialyses… peut-être 3792 heures de dialyse… peut-être 2000 piqûres… ma fistule, 6 années pour faire 2000 piqûres... 2000 piqûres, après, je sais pas combien de piqûres je vais faire encore.

Malgré l’épuisement, Meruzhan a aussi un immense sourire, lorsqu’il dit ces mots.

Et puis, il y a Nedhib, le jardinier originaire de Bulgarie.

Il est venu se faire soigner en Belgique pour être auprès de son fils.

On le voit planter, désherber, tailler… se promener, rouler des bûches, jouer avec une araignée.

De son côté, Dranafil a quitté l’Albanie pour l’Italie.

Il est arrivé en Belgique il y a quatre ans avec sa femme et son jeune fils, dans l’espoir d’être greffé. Depuis, il a reçu trois injonctions à quitter le territoire. Électricien en son pays, sans régularisation, il ne peut pas travailler en Belgique.

Alors que l’attaque terroriste de l’aéroport de Zaventem passe en boucle sur les postes de télévision des chambres d’hôpital, Dranafil raconte que c’est cette même et permanente violence qui l’a poussé à fuir son pays. Il demande qui aurait préféré rester là, devant la menace, ou partir se réfugier ailleurs…

Lorsqu’en juillet 2016, il reçoit un quatrième avis d’expulsion, il pose à nouveau la question : « J’ai fait une erreur à ne pas accepter d’y retourner ? »

Que vaut son désir de vivre devant les règles juridiques qui lui interdisent de se faire soigner ici ? Que valent les promesses de traiter une demande d’asile en Italie s’il décide de partir ? Et lorsqu’il demande à une soignante de lui dire quelque chose pour l’aider, pour l’encourager peut-être, celle-ci ne sait quoi répondre. Sinon qu’elle ne lui fera pas la piqûre pour arrêter cette satanée vie...

En attendant le déluge , une conversation a lieu entre les protagonistes sur la manière dont on considère leurs dossiers de régularisation. Qui décide ? Comment se prennent ces décisions ? Pourquoi ce sentiment tenace qu’on ne prend pas leurs situations au sérieux ? Qu’on ne regarde pas leurs problèmes avec toute la considération nécessaire ? Que l’arbitraire règne, qu’il faut miser sur la chance ? Combien pèse le point de vue d’Adriana par rapport à celui du Ministère de la santé du Kosovo ? Que valent les paroles des peuples par rapport à celles des États ? Dranafil résumera les choses d’un trait : « Eux ne savent pas ce que c’est la dialyse. C’est pour ça que je suis en colère1 . »

L’attente se prolonge, et on ne sait pas ce qui peut se passer… mais la force du cinéma réside en ceci que le désespoir le plus profond peut se transformer en une scène de complicité. Ici, une alliance se crée entre ces personnes qui partagent une condition commune. À la fois étrangers et malades, ils s’entendent par-delà leurs langues respectives. Quelque chose les relie. Une évidence de se battre, de se bagarrer. Et d’avoir réussi à capter cette puissance dans l’image par les moyens du documentaire inscrit leurs témoignages individuels dans le domaine proprement politique. Celui de l’invention d’une autre réalité possible ; d’un imaginaire différent de celui des normes, des procédures et de la bureaucratie pour construire le rapport à l’autre.

Un rapport d’attention, de soin, de disponibilité et de vigilance. Un rapport à l’autre qui serait celui de l’accueil, de la réparation, et de l’entraide… Autant de formes d’être auprès de l’autre qui naissent d’un non-rapport premier, d’une distance et d’une étrangeté qui sont les traces de la mort dans le tissu du vivant.

C’est à penser cette progressive métamorphose ainsi que l’espace de sens qu’elle génère que nous invite le documentaire de Chris Pellerin. Tentative modeste, humble, pudique, réalisée avec une détermination qui tiendrait peut-être dans l’appel suivant :

Quand le bateau coule, il n'est plus temps de disserter savamment sur la théorie de la navigation : il faut apprendre vite à construire un radeau, même très rudimentaire.

Arche de tuyaux, de connecteurs, et de moniteurs, naviguant vers quelle terre promise ?

Arche qui serait tout en même temps ballottée par les eaux du déluge, et sauvée par le mont Ararat ?

En Meruzhan, Adriana, Dranafil et Nedzhib, au XXIe siècle, à l’hôpital Brugmann, il y aurait, par-delà la mort, un fragment de Noé, comme un pouvoir infini de guérison ?